经主动脉瓣下左右冠窦交界处消融室性期前收缩1例

林加锋 陈小锋 陈延茹 黄晓芳 林佳选

特发性室性心律失常(VA)包括室性期前收缩和(或)室性心动过速(PVC/VT),是最常见的VA。右心室流出道(RVOT)是最常见的起源部位,约占特发性VA的60%,其次是主动脉窦,约占10%。近年来有学者报道经左右冠状动脉窦交界处(L-RCC)消融左心室流出道(LVOT)VA获得成功,并且有特征性的心电图表现(下壁导联呈R型,符合心室流出道VA的特征,同时V1呈qrS或QS型伴下降支挫折)[1-2]。近来我院收治1例患者心电图符合L-RCC起源,但经主动脉窦上的L-RCC消融无效,最终经主动脉窦下的L-RCC消融成功,现报道如下。

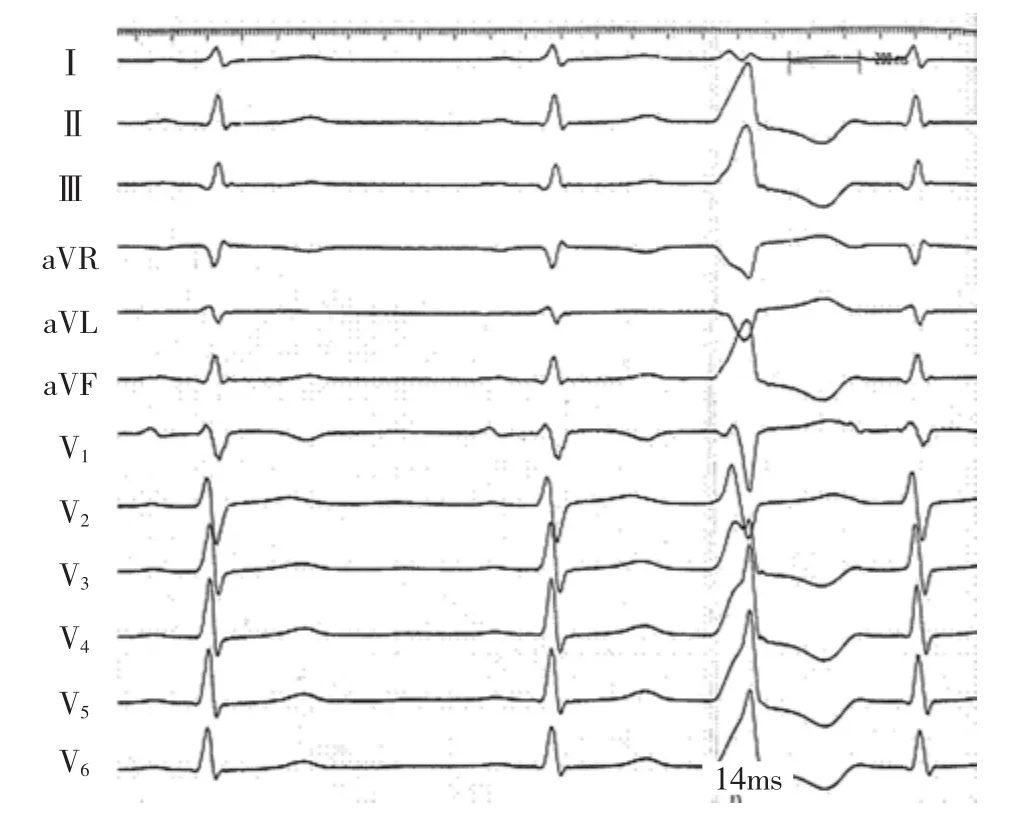

患者女性,56岁。因“反复心悸、胸闷2年,加重2个月”入院。患者多次心电图检查示频发PVCs,动态心电图示PVCs 21 098bpm/24h,短阵室性心动过速,服用倍他乐克、普罗帕酮等药物治疗无效”。本次入院时心电图(图1)可见频发PVCs,其QRS波群在Ⅱ、Ⅲ、aVF 及 V3~V6均呈 R 型,RⅡ>RaVF>RⅢ,aVR、aVL 呈 QS 型,QSaVR>QsaVL,Ⅰ呈 rr’型,V1呈qrS型,V2呈RS型,胸导联移行区在V2,胸导联移行指数为-0.5,考虑LVOT起源的PVCs[3]。血清电解质、心肌酶谱、出凝血时间、X线胸片等检查均正常。超声心动图示左心室舒张末期内径48mm,左心室射血分数(LVEF)67%。临床诊断:频发心室流出道PVCs,短阵室性心动过速。决定行射频导管消融(简称消融)治疗。

图1 患者入院时体表12导联心电图(PVC的V1呈qrS型)

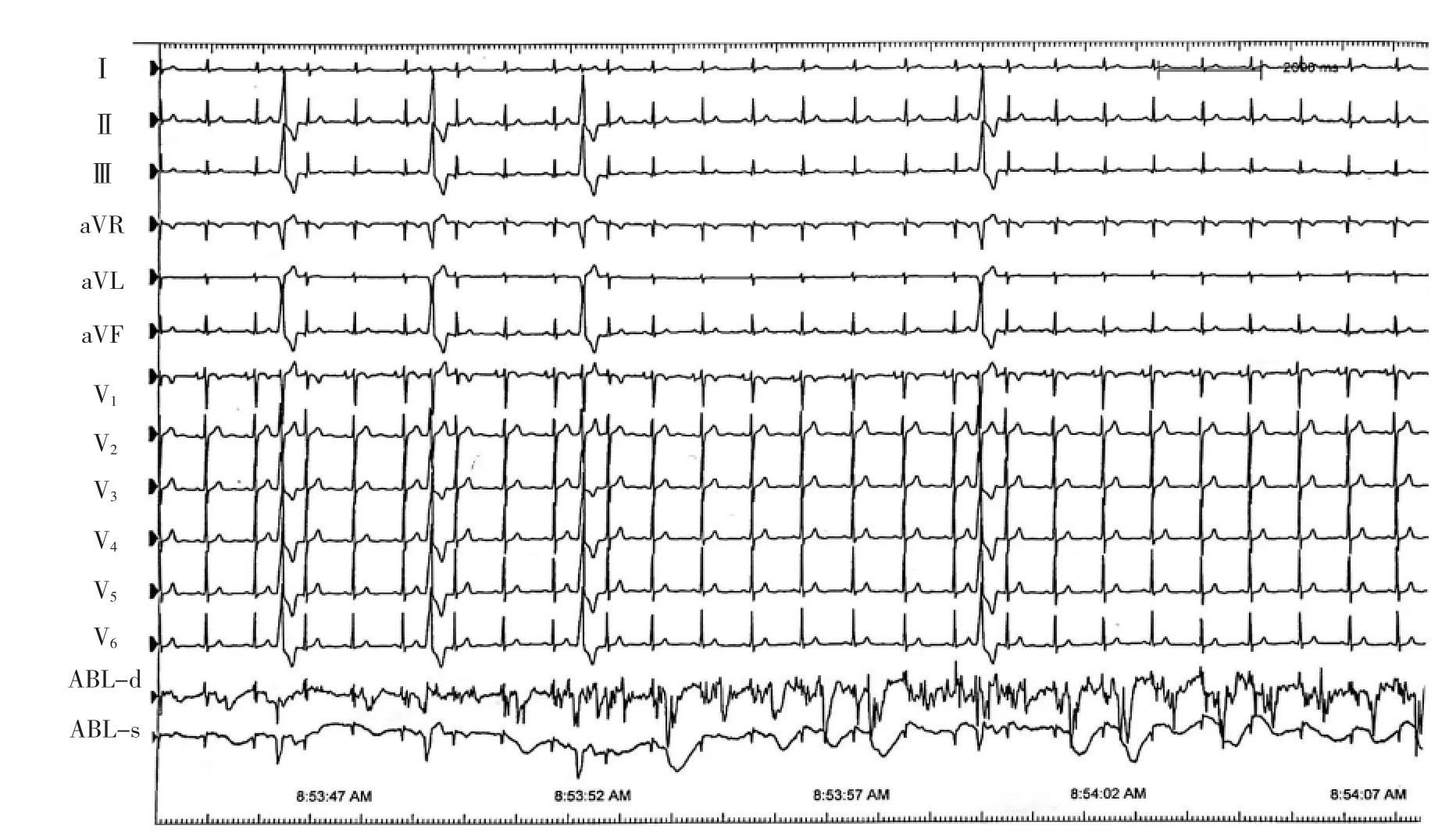

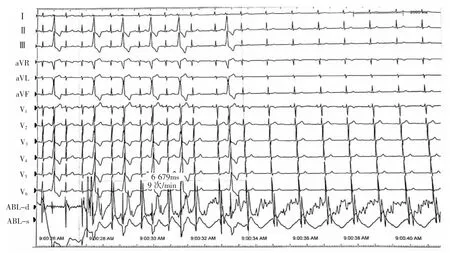

患者入院后经适当的术前准备,于入院第2天行心脏电生理检查及消融术。在三维标测系统En-Site Velocity指导下行电生理检查及消融治疗。先穿刺右侧股静脉置入8F的Swatz鞘,经鞘置入8F冷盐水灌注消融导管至RVOT及肺动脉窦进行标测,结果在肺动脉左窦标测到“最早”的心室电位领先体表心电图QRS波群仅-14ms,此处起搏的QRS波群与自发PVC不同(右胸导联R波振幅较自发PVC低),考虑LVOT起源。故穿刺右侧股动脉置入8F的动脉鞘,并将消融导管置入LVOT进行标测,结果在L-RCC(偏RCC)处标测到“最早”的心室电位领先体表心电图QRS波群-25ms(插页图2A),单极电图呈QS型,起搏标测未能夺获心室,X线影像及三维标测提示其在L-RCC偏右窦侧(插页图2B,三维标测红点),此处以温控 43°C,能量 35W,阻抗 150Ω,冷盐水灌注速度17ml/min试消融,放电约12s PVCs消失(图3),巩固消融120s,停止消融约2min PVCs再现;随后在主动脉瓣上反复标测与消融无效。最后跨主动脉瓣至其瓣下的L-RCC进行标测,结果此处心室电位领先体表心电图QRS波群-28ms,单极电图呈QS(插页图4A),但其起搏的12导联QRS波群与自发PVC明显不同(插页图4B),利用冷盐水灌注导管造影示造影剂沿左右冠状动脉窦下沿两侧呈“三角形”弥散(插页图4C1、C2),结合三维标测提示消融导管在主动脉窦下方的L-RCC(插页图4C3,三维标测蓝点),此处以温控43°C,能量40W,阻抗150Ω,冷盐水灌注速度17ml/min试消融,放电约6.6sPVCs消失,巩固消融120s,随后观察30min(包括静脉滴注异丙肾上腺素后)未见PVCs(图5)。术后持续心电监测48h未见PVCs。术后3个月复查动态心电图PVCs 48bpm/24h。

图3 主动脉瓣上L-RCC试消融时的反应(放电约12s PVCs消失)

讨论特发性PVC/VT是临床最常见的VA之一,RVOT为最常见的起源,次为LVOT,亦有经房室环(三尖瓣环、二尖瓣环)、左心室间隔部、主肺动脉干等消融成功的报道[4-15]。经L-RCC消融成功的VA报道甚少[1-2]。日本学者Yamada等[1]于2008年报道了146例起源于心室流出道(VOT)并成功消融的VA中,5例在V1~V3至少有一个导联呈qrS型均起源于L-RCC;另外的141例V1~V3未见呈qrS型者;他们认为V1~V3呈qrS型的VOT VA均起源于LRCC。认为L-RCC的VA在右胸导联呈qrS型,有较高的特异度,从而区别于RVOT和LVOT其他起源的VA。那是否真如Yamada等[1]所言,V1呈qrS型的VOT VA均起源于L-RCC呢?Bala等[2]对37例起源于主动脉窦区的VA进行了研究,发现其中19例(51%)起源于L-RCC(15例在V1呈QS型,伴下降支顿挫);18例起源于左心室其他区域(RCC4例、LCC7例、左心室心内膜3例、主动脉前侧的左心室心外膜4例),仅2例表现为V1呈QS型伴下降支顿挫。我们近期的研究显示[16],V1~V3呈qrS型的VA,除起源于L-RCC外,尚可起源于右心室(包括RVOT前及中后间隔、肺动脉左窦与前窦及右心室前间隔上部His上方);亦可起源于左心室(包括LRCC、RCC、LCC 及 AMC)。故 V1~V3呈 qrS型 VA 的起源,除L-RCC外,也可起源于VOT及其邻近结构的其他部位。

对于V1~V3呈qrS型的VA到底起源于RVOT或 LVOT,采用 Ouyang 等[17]报道的 V1~V2QRS 波群形态来鉴别其起源,因V1~V3呈qrS型而无法进行。然而,近来Yoshida等[3]研究发现的胸前导联移行指数(指PVCs/VT时胸前导联移行区与窦性心律时胸前导联移行区的差值)对鉴别此类患者究竟起源于LVOT或RVOT,因不受V1~V2QRS形态的影响,直接观察胸前导联移行指数,故具有更高的灵敏度、特异度及准确性。当胸前导联移行指数<0时(即PVCs/VT胸导联移行早于窦性心律),考虑LVOT起源,反之起源于RVOT。本例根据Yoshida等[3]标准,符合LVOT起源。

图5 主动脉瓣下L-RCC试消融时的反应(放电约6.6sPVCs消失)

对于L-RCC起源的VA,传统的方法是经主动脉瓣上进行标测与消融,多数患者能成功,少数患者经上述部位消融失败或消融时能终止VA,但停止消融再现,对此类患者消融策略应进行调整,及时到主动脉瓣下的L-RCC进行标测与消融可能获得成功。