京剧元素在当代音乐创作语境中的重构

——扬琴协奏曲《凤点头》创作札记

徐昌俊

扬琴协奏曲《凤点头》创作于2002年,是作者应新加坡华乐团总监叶聪先生委托,为2003年在新加坡举行的世界扬琴大会而作。记得大约在2002年7至8月份左右,叶聪在新加坡与我通电话,希望我能为乐团写一部扬琴协奏曲。他告诉我担任作品首演的独奏将是新加坡华乐团扬琴首席瞿建青小姐,她的演奏风格热情、细腻,演奏技术炉火纯青。这个信息对我非常有用,使我在扬琴的写作上不仅无所顾忌,而且是随心所欲地根据乐思发展的需要进行创作。

作曲是一个从“无”到“有”的过程,这既是对作曲家的挑战,因为不能确定最后会是怎么样的结果;也是作曲这个职业的魅力所在,因为作曲家对于未知结果总是会有不同程度的期待。在构思《凤点头》的时候,我首先考虑的是协奏曲既要充分展示独奏乐器的特性,又要给独奏者提供“炫技”的平台;其次,扬琴是一件敲击性乐器,虽然它通常被作为弹拨乐器的家族成员,但却是唯一的一件不用手指或者拨子弹拨演奏、而是靠竹签击打琴弦的乐器。于是我想到打击乐,进而又想到京剧打击乐——京剧的“武场”①京剧的“武场”基本指京剧打击乐的“四大件”,即板鼓、大锣、铙钹和小锣。,然后是戏曲元素等。有了上述想法,创作的思路便渐渐形成。所以当乐团要我提交作品的标题时,我在一个音都还没写的情况下便决定以“凤点头”作为标题。其目的是意在说明戏曲元素,特别是京剧的“武场”元素将在作品的构成(Forming)中扮演重要角色。下面来看这些“元素”在作品中是如何发挥作用,以及它们是如何与当代作曲技法有机结合的。

扬琴协奏曲《凤点头》一共417个小节②后来写的室内乐版本和管弦乐版本分别是418和419个小节,原因是我在写后两个版本的时候创作的成分相当大,原版仅作为参考。因此,在处理第94-96小节和结尾两处做了一些不同于原版的处理。,总体结构可以分为四个部分:(1)急速的“快板”(第1-214小节)、(2)对比的“慢板”(第215-285小节)、(3)紧张的“展开段”(第286-354小节)、(4)快板的“尾声”(第355-417小节)③第345-354小节具有“模糊”的结构功能,它采用“核心主题材料”,很容易给人以再现的印象;但是它又处于展开段的末尾,仿佛是局部的高潮;事实上,我们也可以认为这十小节就是一个承前启后的连接部。。仅从篇幅来看,第一部分的小节数超过作品总数的一半,其重要地位显而易见。然而,再从主题材料及其发展来看,就更能说明问题。

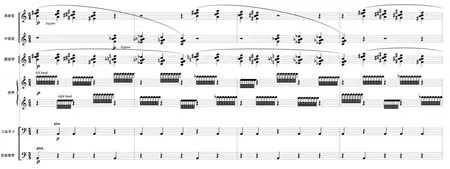

谱1是作品开头的片段,也是作品的“核心材料”,一共14个小节。其纵向音高结构是两个“五声风格”的“四音和弦”的复合,排列在一起构成一个“八声音阶”,这个“八声音阶”将在“慢板”部分发挥重要作用。“核心材料”的横向结构按照京剧“武场”的锣鼓套子(set)设计而成,仿佛是一段气势恢宏的“开场锣鼓”。它的节拍富于变化,三拍子、二拍子、四拍子、五拍子等,既有“马腿儿④一种三拍子的锣鼓点子。”的影子,又有“流水⑤一种两拍子的锣鼓点子。”的影子。

谱1所示的“核心材料”,在第一部分共出现六次⑥如同回归曲式(Ritornello)的主部主题一样。,每次出现都有所变奏或发展。

谱1 第1-14小节,京剧“武场”锣鼓“套子”(set),核心材料

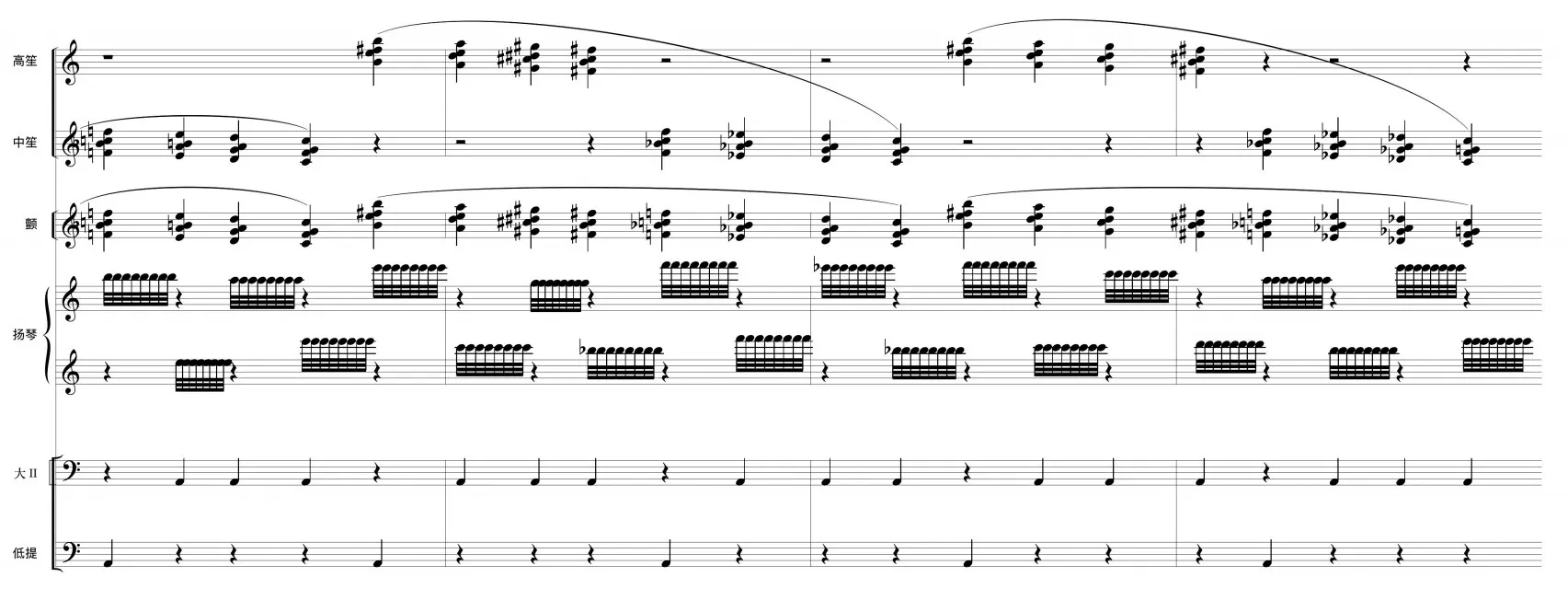

谱2是“核心材料”的第一次变奏。除增加小二度的持续音声部以外,其结构篇幅大大“减缩”⑦或曰“分裂”、或曰“裁截”,称谓大同小异,都属于主题展开的手法。。

谱2 第43-47小节

谱3是“核心材料”的第二次变奏,结构再进一步“减缩”。

谱4是“核心材料”的第四次变奏,虽然在篇幅上比较接近原型,但是开始4个小节节拍的改变比较突出。

谱5是谱4的上行大二度摸进,由于音区改变所产生的色彩变化十分明显,其效果类似于调性音乐所谓的“远关系转调”。

谱3 第56-58小节

谱4 第67-76小节

谱5 第143-152小节

谱6最“接近”原型,因此会给人以“再现”的印象。

上述“核心材料”及其每次变奏之间,穿插着不同的对比材料以及材料的变奏和展开。

谱6 第186-195小节

谱7是独奏扬琴的开始五小节,相差小九度的两个反向声部的“对抗”在作品的第1小节就已经做足了铺垫,因此在这里听上去非常“和谐”。“和谐的”小九度,结合不断变换的重音,使得扬琴的进入充满动力。

谱7 第15-19小节

谱8是在独奏声部出现的新的、对比材料。

谱8 第48-51小节

谱9是在独奏声部出现的又一个新的对比材料。

谱10是由乐队演奏的一个新材料。

谱10 第89-92小节

从第197-214小节是“转折”部分,是在快板和慢板之间的“桥梁”,起连接过渡作用,其材料基本都是前面多次出现过的。但是第210-214小节却是“新”材料(见谱11),它源自于京剧里主要人物登场“亮相”常用的“配乐”。与“紧锣密鼓”、动感十足的第一部分相比,第二部分音乐非常的抒情和优美(见谱12)。

谱12是慢板的主题,八小节,由高胡和二胡八度齐奏。五拍子、简单的节奏、大跳的旋律,与大提琴四声部演奏的不断变化的密集振音和弦相结合,营造出一种朦胧且富有诗意的效果。尽管如此,这个对比主题与作品最开始的“四音和弦”仍有内在的密切联系。

谱11 第210-214小节

谱12 第215-222小节

谱13 第223-230小节

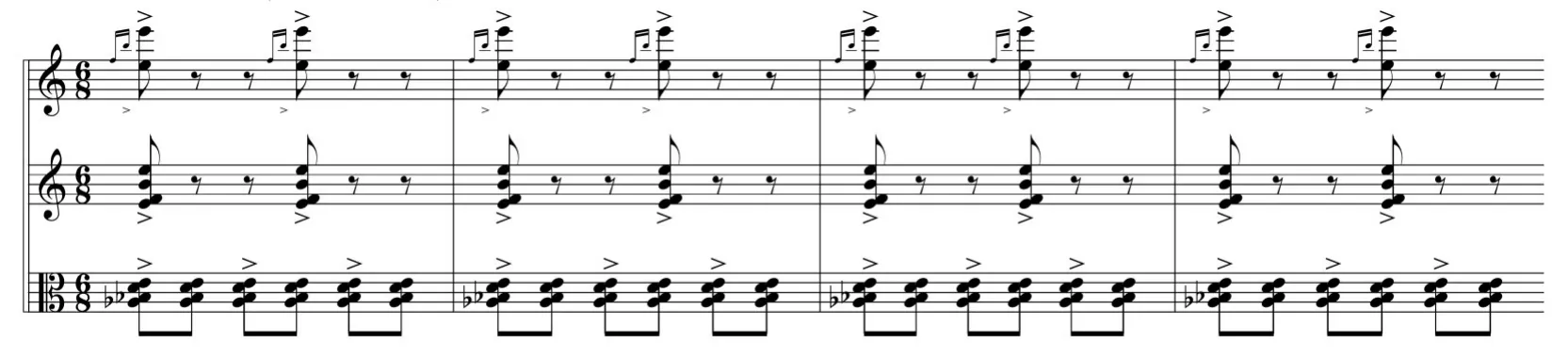

八小节的主题之后是该主题的四次变奏,类似的做法可以在古老的变奏体裁“帕萨卡利亚”(Passacaglia)中找到根源。谱13是固定主题的第一次变奏,主题(五拍子)在独奏扬琴声部。主题的下方由低音提琴和大提琴在A音上的拨弦持续音型(四拍子),与主题形成节拍对位(五对四)。与此同时,高音笙和中音笙⑧颤音琴同度重复笙的声部。“接力”演奏下行的八声音阶⑨八声音阶在作品最开始就埋下了伏笔。,这个八声音阶实际上是跨小节的八拍子,一共出现了五次,每次的音程都有变化(见谱13)。

谱14是“慢板”部分的“转折”,具有过渡性。乐队的低音继续在A的持续音上,中声部则是三个以A为共同音的长音和弦。扬琴演奏下行的“八声音阶”,“八声音阶”每次都在音区、音程以及节奏等方面有变化。

在慢板的“高潮”(第273-285小节)之后,音乐进入快速的“展开段”。这个部分音乐紧张,富有戏剧性,开始以八分音符为一拍,而且节拍频繁变换,具有很强的冲击力(见谱15)。

谱14 第255-260小节

谱15 第286-291小节

“展开段”的另一个突出特征是运用京剧打击乐“马腿儿”⑩“马腿儿”是京剧打击乐武场最经常用的点子之一,其特点是三拍子和切分音节奏。的节奏型,营造了一幅戏曲舞台上的“武打”场面(见谱16)。

从主题材料和速度等方面来看,“尾声”是对作品开始快板部分的呼应。独奏扬琴(见谱17)的前四小节和其在第15-18小节第一次呈示(见谱7)完全一样,仅仅四小节之后就立刻被密集排列的“音块”给打断;然后右手移高八度再次尝试,但是再次被打断;换一个“新”材料⑪都是第一部分用过的材料。,还是被打断;再换一个“新”材料⑫也是用过的材料。,继续被打断。此路不通,只好进入“尾声”的“尾声”(第392-417小节)。

谱16 第321-324小节

谱17 第355-376小节

从谱17可以看出我是如何将原来完整的、长大的“乐句群”(第15-66小节)裁截成若干短小的“碎片”,再用一个“固定音型”把这些“碎片”串在一起,使这个部分既与作品开始形成“呼应”,又避免落入简单再现的“俗套”。这个“固定音型”固定的是节奏、节拍、音高结构、力度、以及(配器)音色等,是受到京剧锣鼓点子“急急风”⑬京剧武场表现紧张打斗最常用的锣鼓点子,其特点是大、小锣、铙钹齐奏,每拍都是重音,相当于戏曲中的“垛板”。的启示,用来渲染高度紧张的气氛。“固定音型”其实也是来自作品的第一小节,即由两个相同结构“五声风格”的“四音和弦”复合而成,只是音区低八度,采用齐奏的节奏织体。

谱18是独奏扬琴开始进入的第一小节(第15小节)和作品结束的最后一小节(第417小节)。从中可以清楚看到,作品的结束音与开始音几乎完全一样。

谱18

传统调性音乐的结构原则是:主调开始,主调结束。《凤点头》既不是调性音乐,也不是无调性音乐。每当此时,我都会想到英国著名作曲家迈克尔·蒂佩特(Michael Tippett,1905-1998)上个世纪八十年代初,在上海音乐学院讲学时说过的一席话,其大意如下:“我作曲的时候既不考虑技术,也不考虑曲式,我唯一关心的是,如何从第一小节写到最后一小节、从第一个音写到最后一个音”。将近四十年了,我对这番话越来越理解、越来越有同感。在创作《凤点头》时,我考虑得最多的是作品的音乐语言与风格。当然,作为协奏曲我还要考虑独奏乐器发挥得够不够充分、独奏和乐队的关系、作品的高潮够不够充分等许多作曲的细节。但是,对于作品结束最后一小节(见谱18)的处理,我的确是有意设计的,目的就是要作品的“结束”,在音高、起奏法⑭Articulation.、音色音响、以及速度等方面与作品的“开始”形成呼应。

关于作品的结构,虽然我在中央音乐学院教了许多年的曲式与作品分析课,但是我自己作曲的时候几乎不会刻意去考虑用某个特定的曲式结构(Form)。《凤点头》是在时间的流程中“构成”(Forming),并且“完成”(Formed)于作品的最后一个音上。正如前面所说,《凤点头》的结构基本可以分为“快板—慢板—展开—尾声”四个部分。在这样一个总体结构框架下,第一部分突出运用了集循环与变奏原则为一体的“回归曲式(Ritornello)”;第二部分主要运用固定手段变奏,如帕萨卡利亚和固定音型(第261-274小节)等。由于无法把作品归纳到任何一个既定的曲式结构范畴内,因此,我倾向于把它作为一种集循环、变奏、展开、对比、以及再现等多重结构原则的自由曲式。

还有一个与这部作品创作有关的经历,发生于2001年上半年,当时我正在纽约哥伦比亚大学做访问学者⑮2001年1月到7月,作者作为美国亚洲文化基金受助人,在哥伦比亚大学做了为期半年的访问学者。。那年5月23日晚,是哥伦比亚大学米勒剧场(Miller Theater)春季演出季的最后一场音乐会,是美国著名作曲家斯蒂夫·里奇⑯Steve Reich,1936年出生于纽约,是20世纪“简约主义(Minimalism)”作曲家代表人物之一。的专场音乐会。音乐会曲目包括他的两部代表作品,分别是为人声与器乐合奏而作的“Tehillim”和著名的“为十八位音乐家而作的音乐⑰Music for 18 musicians。”。那天的音乐会观众爆满⑱连剧场的过道上都挤得水泄不通,这种场面在现代音乐作品音乐会中是十分罕见的。、效果热烈,身处其中的我完全被里奇的音乐打动。这次经历不仅改变了我对简约派音乐肤浅的偏见,而且还对我后来的创作产生了积极影响。《凤点头》是我从美国回国后创作的第一部作品,我相信,这之前在美国半年的经历、特别是“5.23”哥大的音乐会肯定对我的创作是有影响的。时任广州星海音乐学院教授明言先生在2004年写的一篇评论《凤点头》的文章,以“大繁若简”作为标题,我认为他对作品总体风格的判断是对的。

尽管《凤点头》和里奇的音乐都有“简约”的共同特征,但是具体到作曲细节上,如:乐队编制、音高组织、节奏织体、多声部手法、主题材料及其发展、配器音色等方面,我们的音乐几乎毫无共性可言。那么,里奇的音乐究竟给了我什么影响?我想,应该就是他在音乐中营造出来的那种“持续的张力”。这种“张力”扣人心弦,并且在他的作品中自始至终伴随着音乐的进行。

如何构造“张力”,每个作曲家都会有自己的方法。《凤点头》结构总体分为两大板块,中间分割点在第214小节,第一部分的快板一气呵成,第二部分从慢板开始,由弱到强、由慢到快,也是一气呵成(见表)。作品自始至终扣人心弦、高潮迭起,靠的就是这种持续的张力。由于本文已经通过对一些谱例的分析,阐述了形成这种张力的一些作曲细节,因此这里不再赘述。

表 《凤点头》张力布局

四十多年前⑲大约是在1974-1975年间。,父母和他们那些音乐家⑳有指挥家、钢琴家和戏曲打击乐演奏家等。朋友们一起劝我学习戏曲打击乐,我原本不太情愿,只是因为有“入门㉑考取安徽省艺术学校。后可以改行、学习指挥作曲”的承诺,我才勉强同意。四十多年后的今天,每当我感激曾经学习戏曲打击乐经历的时候,我总是情不自禁地叹服长辈们的眼光!那段时期,我夜以继日、如饥似渴地学习,苦练(打击乐)基本功,背唱了数百首中国民歌,掌握了一定的京剧、黄梅戏剧目和唱腔㉒1978年毕业汇报是在合肥长江大剧院公演黄梅戏《杨门女将》,我担任司鼓(指挥)。等。求学的过程非常艰苦,但是有著名数学家陈景润作榜样,再苦再累我都心甘情愿——以苦为乐;求学的过程很寂寞,但是徜徉在艺术的海洋里,我感到无比充实——享受孤独。回顾以往,1975—1981年在安徽省艺术学校学习,以及在合肥市青年京剧团工作的经历,为我奠定了厚实的民族民间音乐、特别是戏曲音乐的基础。即便是我在上海音乐学院作曲指挥系求学的时候,就已经开始从自己的学习经历中受益:我在我的第一部民乐室内乐作品《寂》㉓创作于1985年,1986年获得首届“中国唱片奖”民乐重奏三等奖。中不仅运用了板鼓㉔戏曲乐队指挥司鼓的乐器,又称“班鼓”或者“单皮鼓”。,而且,还在作品的高潮用了“乱槌㉕京剧锣鼓点子名称,通常用来表现舞台人物心绪如一团乱麻,或者战败后失魂落魄、落荒而逃的场面。”的节奏型。早年学习戏曲打击乐的经历对于我的音乐创作事业产生的积极影响,在我后来的代表性作品《龙舞》《凤点头》《美丽天津》第一乐章“古文化街”,以及《编钟徊响》等作品中都能找到明显的痕迹。

学习音乐几十年,文章虽然写过几篇,但是像这样分析自己的作品还是第一次。正是由于香港中乐团艺术总监阎惠昌先生,邀请我为2019年第十一届香港国际中乐指挥大师班学员分析这部作品,才使我不得不坐下来认真思考有关这部作品创作上的一些问题,于是才有这篇文章。在此特别致谢。

文中言辞或者观点如有不当之处,恳请读者不吝赐教!