钢琴曲《恐龙》解析与技法探源

张奕明

2018年11月,我在华中师范大学演奏了王义平的钢琴独奏作品《恐龙》。观众中有中国音乐学界研究现代音乐的重要理论家郑英烈先生。音乐会后他对我说,此前他认为最早的由中国人(国籍)创作的,具有现代风格特征的钢琴独奏作品是桑桐的《在那遥远的地方》(1947年),可是听完《恐龙》之后,他发现原来他多年的同事王义平才是写出现代派风格钢琴独奏作品的中国“第一人”。而且《恐龙》横空出世于1940年,比《在那遥远的地方》整整早了七年。

从王义平的角度来说,《恐龙》也是一部奇迹般的作品。这是他21岁时的作品,是至今为止我们所知的他最早的作品。当时他学习音乐(作曲)才两三年,而且是在抗战逃难的颠沛流离中,跟随一位留法回来的音乐家郑志声(1903—1941)学的。从题材上来说,这部王义平的处女作跳脱了人世间,而将笔触指向了远古洪荒时代的动物。

笔者从演奏家的角度对这部作品的几个关键点进行解析,之后试图通过王义平的师承关系,探究这部作品的技法渊源。

一、《恐龙》作品解析

在我这个演奏者看来,《恐龙》——这部叙事性极强的作品——它的东方色彩相当明显,然而它又不拘泥于传统五声音阶式的写法。在这个方面,它比当时其他的中国钢琴作品,超前了许多。从音乐史的角度甚至可以说,它像一座飞来峰一样,横插在中国钢琴音乐的曲目中。接下来具体分析之。

乐曲开端的低音声部用了五声替代音技术(第1、3小节以及之后的类似乐段),即将五声音阶中的某些音升高或降低半度,以获得一种原来纯五声调式的变体。比如第1小节,分别用降G音和升C音替代五声音阶中的G音和C音,这样就获得了两个更矛盾、尖锐和纠结的小二度,有如在巨兽行进之步伐中,隐隐感到一丝慷慨赴宿命的不详预感。

谱1《恐龙》第1-4小节

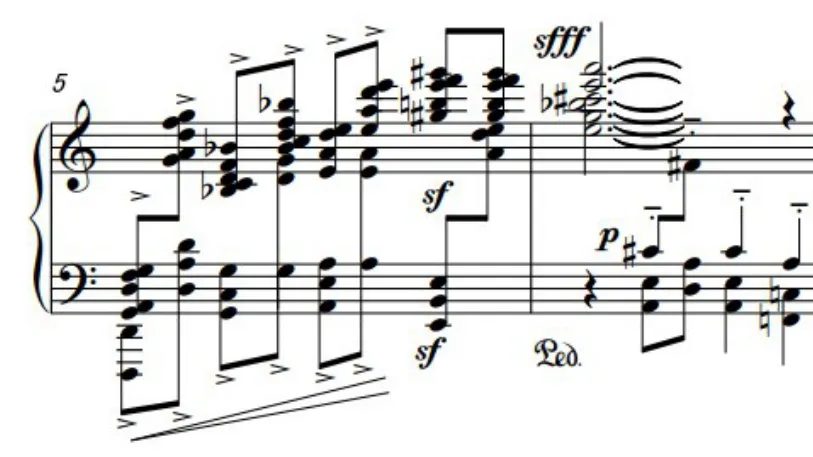

紧接着又有持续的巨大爆裂不协和和弦(第5小节),似乎是这种不可一世的兽类亮相——它们曾是这个星球的统治者。值得注意的是,这里的和弦是具有东方色彩的,因为其表现出五声纵合化的特点(见谱2)。

谱2《恐龙》第5-6小节

之后的乐段(第19-34小节),旋律固然表现出五声性的特点,但由于其调性调式一直在变化中,外加五声替代音技术以及纵向声部五度和六度的平行叠置,使得该乐段的色彩极为丰富。特别是第27小节之后,两个声部分别进行五度叠置,更增加了五声性特点和不协和性,这使得音乐具有了史诗般的厚度(见谱3)。

谱3《恐龙》第25-32小节

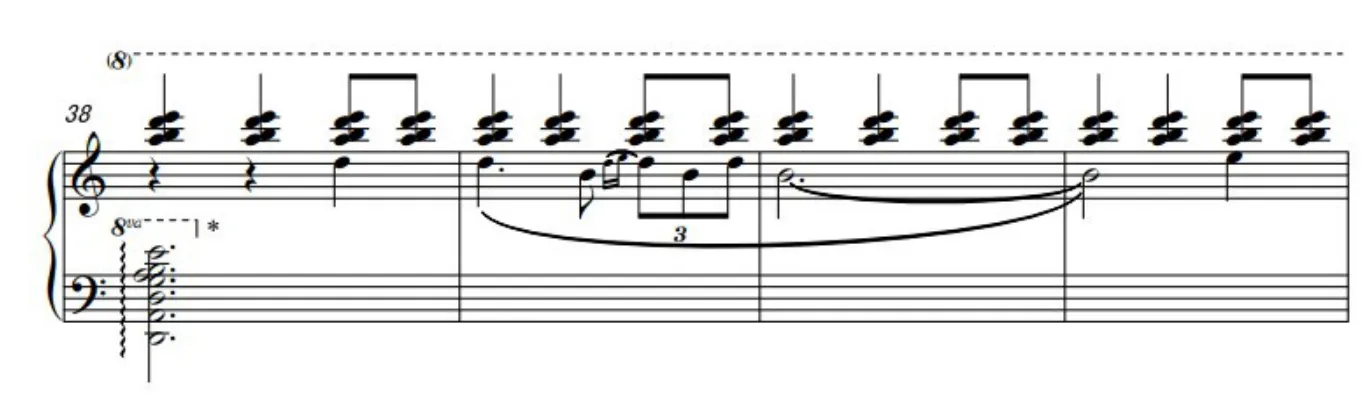

下一段(第36-78小节),高声部走向了极高的音区,以a3-b3-d4-e4四个音构成了五声纵合化和弦持续鸣响,这似乎是比较小型的恐龙在行进。

谱4《恐龙》第38-41小节

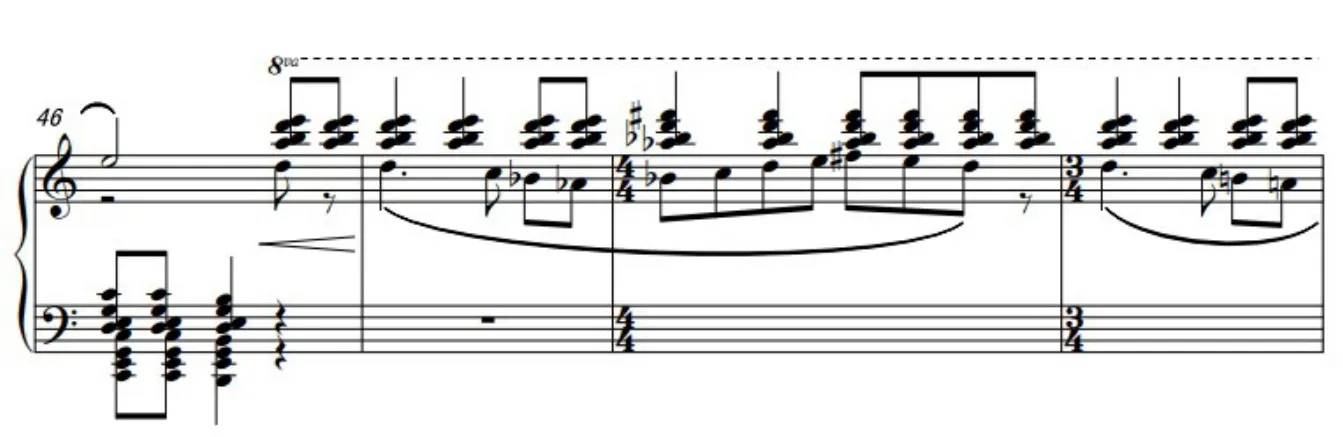

而低声部的旋律时而依据五声音阶,时而依据全音阶或七声音阶,更增加了远古的神秘感。特别是第47-48小节,全音阶纵向叠置与横向进行让人有远古的空旷感觉。

谱5《恐龙》第46-49小节

整曲的最后部分,似乎是一旦大限来到,这些不可一世的爬行动物则不得不无可奈何地,经历过垂死挣扎之后而走向覆灭。

以上叙述都是我在练习此曲的过程中所强烈感受到,并且试图传达给观众的。在我看来,“中国最早的现代风格钢琴作品之一”这个头衔虽然光鲜,但更为难得的是作曲家所用的现代技法贴切地表达了他想表达的内容。在大灾难前束以待毙,玉石俱焚,同体大悲,要表达这样的内容,恐怕使用现代技法更有优势,①想一想潘德列茨基的《广岛罹难者的哀歌》、乔治·克拉姆的《黑色天使》、葛甘孺的《巴格达的沦陷》这类作品。而不管是《恐龙》的题材之大格局,还是作者所传达出来的大悲悯,我认为甚至站在现在的角度看,这部作品在中国钢琴作品中也是非常惊艳的。

然而《恐龙》并不是一部出世间的,“不问苍生问鬼神”的作品,它又是紧扣当下的,所谓的“恐龙”只不过是一个可以借用来发挥的题目而已。1940年正值抗战,这场战争对于逃亡中的王义平以及所有中国人来说,是一次大灾难;对于人类这个物种来说,也是一次大灾难。此同体大悲之局面和当年恐龙的灭绝确有可比性,只是后者的物种灭绝从程度上来说更彻底而已。更兼1939年(王义平完成此曲的前一年),云南禄丰发现了恐龙化石,此远古神兽在抗战大后方的出土鼓舞了在逆境中朝不保夕的中国人,也引起了有识之士比如王义平更深层次的思考。

二、王义平的师承

那么这样一部作品是怎么被写出来的?从作曲家的儿子王受之的文章《父亲和音乐》中,我们知道了王义平在写这部作品之前和之时所接受到的古典音乐方面的训练:

父亲没有正式地读过音乐学院,没有受过系统的院校式专业训练。他的音乐经验来自几个方面:其一,少年时代的学校军乐队的训练。抗战以前,他在广州的广雅中学读书……广雅有军乐队,英语叫做band,他在里面吹单簧管……父亲音乐训练的第二个方面,就是郑志声先生的教导。他毕生都和我谈受到郑先生的作曲方面的影响,但是,郑志声的资料,流传下来少得简直可怜……而郑志声本人,又更加是一个接近抗战才从法国“空降”回来的作曲家。1937年回来后曾经在云南昆明中山大学(因抗战,由广州迁往昆明)教音乐。我父亲那时候原本正准备考中大的医学院,见到郑志声,就被他和音乐迷住了,放弃其他,只身一人跟郑先生学作曲。郑先生也倾力而教。抗战爆发,他们就一路流浪,桂林而重庆,一路学作曲,这样的学习情况我现在连想象都有些困难,但是父亲居然就学到了……②王受之:《父亲与音乐》,《黄钟》2009年第3期,第130-131页。

可见除去儿时参加军乐队的经历之外,《恐龙》的作曲者在1940年以前所受到的专业作曲方面的训练,几乎全部来自于指挥家和作曲家郑志声。然而,要查清这位早逝的旅法音乐家的情况并不容易,确如王受之所说,郑志声的资料“流传下来少得简直可怜”。目前我们所能得到的唯一一份比较系统的资料是《郑志声百年诞辰纪念文集》③郑志声百年诞辰纪念活动筹备小组:《郑志声百年诞辰纪念文集》,内部资料,2004印。。此书为非正式出版物,因此也并不容易寻到。从这本纪念文集中,笔者整理出一个目前所知的郑志声作品的留存情况如下:

1.《昭君怨》(广东音乐,钢琴与小提琴),创作于巴黎学习期间(约1927-1937年),遗失④郑志声回国前曾把法国时期的作品交给香港一个朋友保管,并对妹妹说留下了100首作品。

2.歌剧《郑成功》的两个片段《早晨》《朝拜》,乐谱存于《郑志声百年诞辰纪念文集》

3.《满江红》,以岳飞词谱写,合唱与乐队,乐谱存于《郑志声百年诞辰纪念文集》

4.《泣女》,歌曲,乐谱存于《郑志声百年诞辰纪念文集》

5.《无锡小调》,民歌配钢琴伴奏,乐谱存于《郑志声百年诞辰纪念文集》

6.《弦乐三重奏》,遗失⑤文中列举2-6五部作品为回国后(1937—1941)所写。

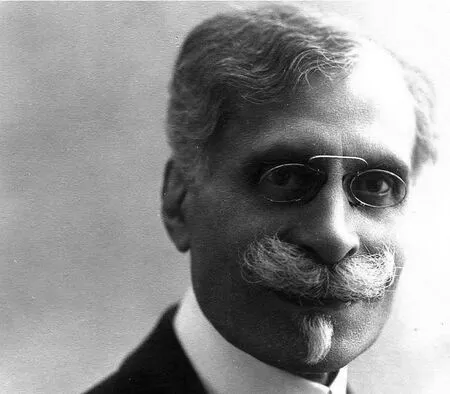

图1 郑志声(右)与冼星海⑥ 照片来源:《冼星海全集》第七卷,广州:广东高等教育出版社1991年版,第20页。

这些作品,根据王受之文中所提到的信息,王义平曾看过后五部的乐谱。而笔者认为,和《恐龙》在气质和写作手法上相当接近的一部作品是《满江红》。《满江红》与《恐龙》几乎同时写成,很难考证谁先谁后,因此可能是郑王二人在互相切磋和影响之后,其同时期的作品产生了某些共同的特质。这共同的特质首先体现在题材选择上的大情怀和时势性——《满江红》与当时抗战局势的关系非常明显,无须赘述。其二,在具体的创作手法上,这两部作品也有一些神似之处。比如两曲都有对旋律的平行五度叠加,又有大量重复的双音织体,这两个手段在各自的上下文中都表现出史诗般的雄壮之力;而我们在这两部作品中又都能发现“生硬”而极有个性的和声连接,一定程度的不协和,这一特点表达出了《满江红》的铿锵之力和不屈不挠,以及《恐龙》的远古“洪荒之力”。

三、郑志声的师承

《恐龙》是王义平受郑志声影响之后所创作的,那么郑志声又受了谁的影响呢?王震亚的文章《留法十年苦读,英才壮志未酬——记作曲家郑志声》⑦王震亚:《留法十年苦读,英才壮志未酬——记作曲家郑志声》,向延生主编:《中国近现代音乐家传》第一卷,沈阳:春风文艺出版社1994年版,第570-580页。给我们提供了一些郑志声在法国期间学习的情况,再结合王受之《父亲与音乐》中的信息,我们得知了郑志声在法国的学习分为两段,其一是1928年至1932年在里昂音乐院,其二是1933年至1935年(一说1937年)在法国国立巴黎音乐戏剧学院(简称巴黎音乐院),而后一段经历显得更为重要。在巴黎音乐院,他在诺埃尔·伽隆(Noël Gallon1,1891—1966)班上学习对位与赋格,在保尔·亨利·彪塞(Paul-Henri Büsser,1872—1973)班上学习作曲,在菲利普·高伯特(Philippe Gaubert,1879—1941)班上学习指挥,又跟莫里斯·伊曼纽尔(Maurice Emmanuel,1862—1938)学习世界音乐史。这四个名字足以证明,郑志声所处的这条学脉是法国当时专业音乐教育的金字塔顶端。⑧这四位巴黎音乐院的老师,他们的师承关系再往上追溯一代,便是赛萨尔·弗兰克(César Franck)和埃内斯特·吉罗(Ernest Guiraud)。此外,20世纪早期法国最负盛名的两位大作曲家德彪西和拉威尔,实际上是和学院派保持着若即若离,甚至叛逆的关系。可能这也是为什么,我们很难在《恐龙》以及郑志声的作品中,找到任何与德彪西或拉威尔相似的气息。而这个“金字塔顶端”是中国20世纪30年代其他留法学作曲的留学生比如马思聪、陈洪、冼星海等,所够不着的。

郑志声的对位及赋格老师诺埃尔·伽隆是一位作曲家及非常著名的音乐理论家。在他班上的学生包括梅西安(学习年份比郑志声稍早)和亨利·杜替耶(Henri Dutilleux)(与郑志声同时),此外他也以函授的方式短期教过王义平,但王义平向他讨教的时间是在创作完《恐龙》之后。

郑志声的作曲老师保尔·亨利·彪塞1931年开始在巴黎音乐院教学,学生包括杜替耶(Dutilleux,与郑志声同班)以及日本作曲家池内友次郎等。彪塞是一位典型的学院派作曲家,技术精湛,曾为德彪西的四手联弹《小组曲》配器。然而这位以舞台作品为主要创作领域的作曲家风格精致而保守,未见得会对《恐龙》和《满江红》这类作品产生多少启迪性的作用。

图2 莫里斯·伊曼纽尔(Maurice Emmanuel)⑨ 照片来源:http://pastdaily.com/2016/05/15/yvonne-lefebure-plays-maurice-emmanuel/

真正有可能影响到《恐龙》和《满江红》的,是教郑志声世界音乐史的莫里斯·伊曼纽尔。此人在做学生时,就曾因对民歌、东方音乐及异国调式感兴趣而与老师克莱芒·菲利贝·莱奥·德利布(Clément Philibert Léo Delibes)闹翻。1895年,他写了关于古希腊音乐的著作。作为作曲家,他的作品大量用世界音乐的素材,而又以六首《小奏鸣曲》为最著名,其中所使用的素材有鸟叫、勃艮第民歌、印度调式等,不一而足。因此,从未在法国本土学习过的王义平能够写出《恐龙》这样突兀于整个中国钢琴音乐创作的作品,有可能是来自莫里斯·伊曼纽尔的影响——通过郑志声。⑩从这个意义上说,桑桐的《在那遥远的地方》,这部同样突兀于整个中国钢琴音乐创作的作品,则来自于第二维也纳学派的隔代遗传——通过弗兰克尔和许洛士。

事实上莫里斯·伊曼纽尔也不可能是一个孤立的对世界音乐感兴趣的学者和作曲家。在20世纪上半叶的法国作曲界,东方音乐素材与远古神秘主题曾为一时之兴,比如作曲家安德烈·若里维(André Jolivet,1905—1974)就有一批这样的作品。以他写于1951年的《钢琴协奏曲》为例,这部作品的三个乐章分别用了非洲、东亚和波利尼西亚的音乐风格。若里维曾说过“我要还原音乐的一种古老而原始的本质:它是人类族群的一种魔幻般的、咒语般的表达。音乐应该直接与宇宙系统相连”。⑪文献来源:https://en.wikipedia.org/wiki/André_Jolivet众所周知,德彪西也曾凝望东方或“异国”,去寻求艺术创作的灵感,这个态度与莫里斯·伊曼纽尔是一样的,但两者的创作观大不相同。德彪西仅通过五声音阶、全音阶或者配器等手段去获得某种泛东方的异国情调,⑫比如全音阶就是一种非常“人工”的创造。事实上你在任何东方的民间音乐中,都找不到这样将六个音等距离排开而产生的音阶。而莫里斯·伊曼纽尔则是在真正研究了东方音乐之后,才写出作品。换言之,他的东方更接近真正的东方。从气质上来说,《恐龙》更接近的是莫里斯·伊曼纽尔的小奏鸣曲,即东方调式(《恐龙》的五声音阶)与20世纪作曲技法的结合。所不同的是,《恐龙》的悲悯情怀和大格局是莫里斯·伊曼纽尔所没有的⑬这样的大格局我们倒是可以从另一些法国20世纪作品中发现,比如上文曾提到的安德烈·若里维写的长笛与钢琴的《里诺之歌》。,而这情怀和格局可能就是王义平自身的个性、才华,加上当时那国难当头的时势共同造就出的。

一旦时势改变,王义平就再也没有写出过类似《恐龙》那样气质的作品了。他一生的作品数量不多,此后几部我们能看到的作品,无论是著名的《貔貅舞曲》(1954)还是《长江三峡素描》(1979),抑或是《儿童玩具组曲》(又名《中国儿童玩具》)(1980),虽然都很细腻灵动精致,但都没有达到《恐龙》的前卫程度。

王义平另有一部写于1941年的混声六部《悼歌》,系为哀悼郑志声早逝而作,但现在已经遗失了,而《恐龙》之能够幸存,也不得不说是一个小小的奇迹——是作曲家的一位朋友将乐谱带到了美国,时隔几十年后又送回,我们今天才能从1991年第3期的《音乐创作》上看到这部作品。

——以羌族舞歌《叶忍》为例

——《幽默曲》赏析