中职“适学”现代文教材建设探索

余祖良

(安徽省芜湖师范学校,安徽 芜湖 241000)

0 引言

教材上连课程标准,下通教师的教、学生的学,是教师实践的具体依据。任何一套教材都要与时俱进地优化,以顺应国家需要和时代需要。优化中职现代文教材的基本策略是:不仅仅从教师、专家的视角,而更多地从学生的视角去思考问题,去采用适合中职生学习的教材内容,即实事求是地估计中职生的学习基础、学习能力、学习动力,运用孔子“因材施教”的原则去选择课文,优化课后练习和教师用书。“工欲善其事,必先利其器”,要提高中职现代文课堂教学质量,首先要进行系统化的中职“适学”现代文教材建设。

1 中职“适学”现代文教材建设的现实依据

1.1 政策引领下教材发展的应然趋势

2017年中共中央、国务院《关于深化教育体制机制改革的意见》确立“适合的教育才是最好的教育”[1]这一党的基本教育政策之后,“适合的教育”日渐受到教育界的重视,响应这一教育大势的研究如雨后春笋蓬勃而出,但大都局限于基础教育。由国内外的相关研究得出一个基本结论:某一学生群体越特殊,对其教育越需要针对性,越需要“适合的教育”。小学、中学和中职学校这三类学校中,中职学生这一群体最特殊,最需要实现从“学生适合教育”到“教育适合学生”的转变,更有必要将“适合的教育”落实到包括中职现代文教材建设等在内的方方面面。

1.2 学生对“适学”教材的强烈呼唤

各版本中职现代文教材和普通高中现代文教材虽然有一定的差别,但总体上看,只是普通高中现代文教材的“简化版”,仍然存在教材知识难度“高”和学生接受水平“低”之间的矛盾。中职现代文教材只有适合学生学习,才能激发学生愿学、乐学的强劲动力。让学生适应教材的“削足适履”必然会导致学生不学、厌学;精心选择让学生易于接受、乐于接受的选文和课后练习设计等,进行使鞋适合脚的教材建设,才能以教材优化的方式促进课堂教学内容的优化,以教材本身激发中职生学习兴趣,提高学习实效性。总之,中职“适学”现代文教材建设是教育“以人为本”的实践体现和本真回归,是学生需求和中职教育与时俱进发展双重作用下的客观必然。

1.3 中职教育彰显职教特色的自身选择

中职“适学”现代文教材中“适学”内涵除了“适合学生”“适合学习”之外,还应“适合学段”,即作为中职学段的现代文教材应具有令人耳目一新的职教特色。要让教材服务专业学习、彰显职教特色,首先要厘清企业究竟需要什么样的人才?《第三次浪潮》一书对制造型企业“新型工人”技能以外的要求是:“敢于负责,注意并欢迎不同个体和群体之间的差异,尝试理解他人,懂得自己的工作怎样同别人配合,能承担更大任务,能迅速适应已变化的情况,以及能敏感地与其周围的人协调一致”[2]。服务型企业中的旅行社对员工导游技能以外的要求是:把工作当作事业而不是职业,享受工作本身的乐趣;心胸开阔,抗挫折能力强,不顺心时不会迁怒于客户;勇于承担过失,不贰过;充满热情,即便工作辛苦也能保持积极的心态;以道德良心约束自己,自觉履行行规;以客户立场想问题,亲切真诚,不欺诈、不诱导、不为难客户;团结协作,公平竞争,和同行发生利益冲突时,克制私心,义在利先,顾全大局;学识博雅,谈吐文雅,举止优雅,等等。

企业对员工的上述要求,就是中职语文学科要着力培养的专业技能这一“硬本领”以外的“软本领”。这种“软本领”可抽象凝练为“现代和谐职业人”,即能主动适应与超越人与自然、人与社会、人与人、人与个体自身、人与所从事职业的和谐发展的人[3]。爱因斯坦说:“学校的目标始终应当是:青年人在离开学校时,是作为一个和谐的人,而不仅仅是作为一个专家”。如果说“作为一个专家”的“硬本领”是职业本领、生存本领,那么,“作为一个和谐的人”的“软本领”就是职场上文化生存的本领、道德生存的本领。这一定位,体现了中职现代文教材建设的人文之基和以就业为导向的职业特色,决定了中职现代文教材应以实用为原则,以此来真正提高学习的有效性。

2 中职“适学”现代文教材建设的主要路径

2.1 彰显促学性:让教材“温软适口”

中职“适学”现代文教材建设非常注重选文的难易适度。课堂上,学生摘取知识果实的情况有三种:①不论怎么跳也摘不下;②站着甚至蹲着也能摘下;③在教师帮助下跳起来摘下。某一版本中职语文“拓展模块”教材中的现代文选文和普通高中的教材选文几乎没有什么差别,如《内蒙访古》《春之声》(王蒙的意识流小说)《肖邦故园》《古希腊的石头》等课文总体上偏难,在一定程度上导致学习动力的弱化。第二种情况,学生不需要努力,甚至不需要教师,也能读懂选文,如《人格是最高的学位》(白岩松)一文过于浅显,整篇课文几乎没有一处可供细致咀嚼的内容,这样的选文容易令学生处在消极、懈怠的学习状态。第三种情况,学生在教师帮助下起跳后能摘下果实,如《再别康桥》《雨巷》《我的母亲》(老舍)等选文贴近最近发展区,适应学生学习基础、心理特点和认识、发展规律,教师教起来有感觉,学生学起来有劲。仅有这些选文还不够,从教学实践看,《生命的化妆》(林清玄)《小提琴的力量》(布里奇思)《看吧,我终于办到了》(刘墉)《家园落日》《我很重要》(毕淑敏)等推荐课文兼具“易学性”和“挑战性”,堪称理想的选文。此外,中职教材选文课后练习设计不宜照搬普高练习题,应为适应中职生学习水平和培养目标“量身定制”,彰显“促学性”,让学生享受努力后赢得成功的乐趣。

教材编者容易进入一个“知识本位”的误区,认为教材知识有了深度,学生就能学出深度,导致大部分中职现代文课文脱胎于普高教材。叶圣陶指出:“语文教材无非是例子,凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和作文的熟练技能。”[4]就中职学校而言,传授教材固然重要,但更重要的是通过语文教材“这个例子”、这个“媒介物”培养浓厚兴趣、养成良好习惯、提高学习能力等。中职生吸收、消化教材的能力不如普高学生。只有教材这一精神“食粮”因难易适度而变得“温软适口”,具有让学生易学乐学且深度学习的“促学性”,才能用教材本身激发学生学习热情,在“练成阅读和作文的熟练技能”的同时,自然而然地培养出学生良好的学习能力和强劲的学习动力,为学生终身学习打下坚实的基础。

中职学段毕竟还是高中阶段,如何才能既让中职生拿的文凭大致名副其实,又让教材内容适合中职生学习?可在一个单元5篇课文中体现难度差异:前3篇课文应是难易适度的选文,作为“基础课文”“必读课文”,其中至少1篇课文能凸显职业倾向;第4篇课文稍难一些,作为选教课文;第5篇课文可大致和普高课文难度相当,作为“拓展课文”(练习题的量要适当增加,且提供参考答案,以供能力强的学生课外自学、自查、自纠)。

2.2 体现生活性:让教材“活色生香”

有效的课堂教学离不开好教材的指引。教材不仅要在难易程度上适合学习,教材内容本身更要适合学习。

教材与生活血脉相连。如果说教材是骨肉,那么生活就是血液。贯注了生活“血液”的教材才会在学生的精神世界里“活色生香”、流光溢彩,才会融入学生的生命而让学生真正受益。因此,教材内容上“适学”,要在贴近现实生活、适应人生需要上下功夫。

中职现代文教材选文要力求经典,但时代性、生活性同样重要,因为经典的“度”若把握不好就会与时代脱节,失去教材应有的亲和力。为适应中职生的学习基础和认知特点,中职现代文教材选文应舍弃与中职生的生活实际距离太大的经典作品,如《一个人的遭遇》(肖洛霍夫)等,拓展选文范围,选入既文质兼美又反映时代风貌、体现现代意识的课文,如《社会没有义务等待你成长和成熟》(苏力)《淡之美》(李国文)《我的信念》(居里夫人)等佳作。此外,表现生态文明建设和团队合作意识等方面的佳作,以及反映科技发展成果的佳作如《走向未知的世界——纳米》等也可大胆选用,让学生离开学校后能尽快与社会接轨,与职场生活接轨。

语文教材不是学生应当掌握的全部内容,而是教学活动的“范例”。中职语文教学既是教学生“仿效”经典的过程,也是通过源于文本的某一话题的师生对话、生生对话,让学生透彻领会文本并获得鲜活知识的过程。因此,中职“适学”现代文教材不仅具有“可供效仿”的经典性,还应具有“可供对话”的生活性,即选文和课后练习等,应适应时代需要、生活需要和人生需要,可引发学生热烈讨论、争鸣和师生热烈对话。

例如冯友兰《人生的境界》可设计如下课后练习题:

有人认为功利境界弊大于利;也有人认为功利境界总体上看利大于弊。你认为哪一种观点正确?请联系生活实际写一篇不少于200字的短文阐明理由,进行辩论赛的准备。

再如《致橡树》可设计如下课后练习题:

1.《致橡树》中作者否定了哪几种爱情观?其共同点是什么?

2.诗人舒婷为什么不用水、柳丝或松树、柏树来象征理想中的现代女性?由作者用木棉树象征现代女性,可领悟到哪些能赢得爱情并让爱情之树常青的“人生之道”?

3.在校读书期间,怎样做才能由“藤”(凌霄花)“成长”为“树”?

4.有人认为爱情源于无怨无悔地奉献,也有人认为爱情源于互相吸引。你认为哪一种观点正确?请联系本诗作者反对和倡导的爱情观,并结合生活实际,展开辩论。

“教师用书”中提供的参考答案是:②人生之道:作为现代职业女性,通过内外兼修让自己变得光彩夺目,让自己兼具女人的如花柔美和树一般的独立刚强,实现独立的人生价值,便能像木棉树那样和对方并肩而立、平等相处,从而赢得爱情并让爱情之树常青。④通过辩论让学生透彻领会:爱情需要彼此奉献,但更多的源自彼此吸引。因此,我们要通过拼搏进取提升自身价值,让自己变得更优秀更成功更有吸引力——是彼此的吸引赢得爱情并让爱情之树常青!

课后练习题是文本与生活接轨、心界与世界沟通的桥梁。《致橡树》课后练习设计仅仅局限于“否定了哪几种爱情观”这一书本知识是不够的。陶行知说:“教育要通过生活才能发出力量而成为真正的教育。”[5]当教材编者通过课后练习设计的创新,以平等、独立的爱情观实实在在地帮助学生解决将来可能会遇到的“如何赢得爱情并让爱情之树常青”等人生问题时,书本知识就转化、提升为忠实文本又超越文本的生活智慧。事实上,源于文本的种种思想,只有在学生由书本知识到生活智慧的“提升”中获得鲜活、深刻的个人含义时,才能成为学生精神世界中生机勃勃的一部分。这时候学生的懂,才是融汇于血液中的懂[6]。

新时代教师的职责不再是“教教材”,而是“用教材教人”。当编者通过课后练习设计的创新,让教材实现由书本知识到生活智慧的“提升”,帮助学生拥有“高屋建瓴”的思想,教材便成为真正促进人的完善和发展的载体和中介。此外,“可供对话”的课后练习创新设计,可激发师生、生生热烈讨论与争鸣以促进学生听说读写综合能力发展,实现教材从“以语文教材知识为本”到“以语文综合素养为本”的飞跃。

2.3 强化职业性:让教材“经世致用”

中职教科书编写贯彻的指导思想是“以服务为宗旨,以就业为导向”[7]。中职现代文教材应彰显实践导向、体现实用原则,以明天的职业需求培养今天的中职学生,令教材充分“渗透”职教内涵。做法是:

2.3.1 优先选择那些能彰显职教特色的课文。

已选入的《列车上的偶然相遇》和《致加西亚的信》等有鲜明职教特色的课文教学效果较好,但还不够,宜在“职业模块”教材中选入《选对池塘钓大鱼》(职业生涯规划培训经典文本)《万能的求职方法》《信客》(余秋雨)《邮差弗雷德》《成功离你有多远》等课文,以成就更有发展后劲的应用型、技能型人才。

2.3.2 在选文课后练习题中“渗透”职教内涵。

例如,《沁园春·长沙》可设计如下练习题:

一代伟人毛泽东把为人民谋幸福的革命事业作为自己的职业。他写这首词时,正处于遭受军阀赵恒惕四处通缉的恐怖黑暗的逆境中,可是,他笔下的秋景却为何能如此绚丽多姿、生机勃勃?由此你领会到哪些成为“职场精英”的秘诀?

参考答案:因为一代伟人具有容纳苦境、逆境的大海般宽阔的胸怀,心理品质积极乐观且有一个化解现实苦痛的丰富、灿烂、美好的精神家园。像一代伟人那样逆境中心灵强大,具有强大的抗挫折能力,便是成为“职场精英”的秘诀。

上述课后练习题“渗透”职教内涵,着眼于培养“中国学生发展核心素养”中积极乐观的品格和抗挫折能力等“能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”[8]。

孙犁《黄鹂》从难易程度看适合中职生学习,从语言看文笔优美,比《一张诊断书》《那一年,面包飘香》等选文多出文学性,建议选入中职语文教材。为“渗透”职教内涵,可做如下课后练习设计:

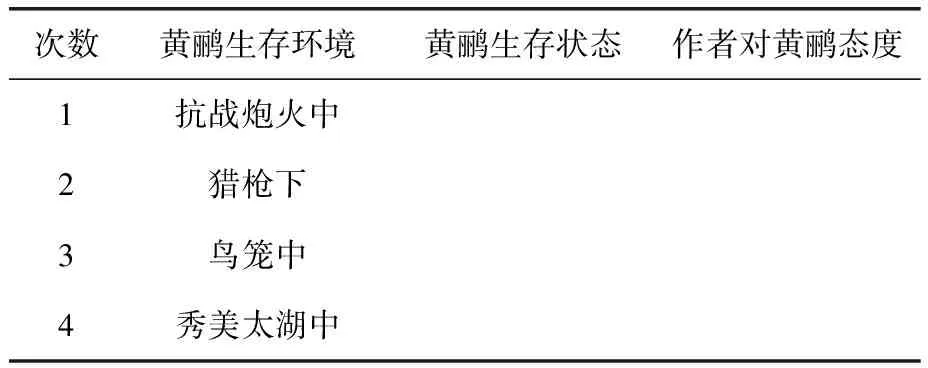

填写表格,回答问题:

1.依次找出作者4次见到黄鹂时表现黄鹂生存状态的4处语句或关键词,填写以下表格。

次数黄鹂生存环境黄鹂生存状态作者对黄鹂态度1抗战炮火中2猎枪下3鸟笼中4秀美太湖中

2.表格中隐藏的关于黄鹂生存环境和生存状态之间的秘密是什么?

3.黄鹂象征什么?“湖光山色、密柳长堤、茂林修竹、桑田苇泊”的江南太湖象征什么?分组讨论后说说,你从中领悟到一个怎样的能成就“现代和谐职业团队”的职场秘诀?

第3题参考答案:①人才等;②能使人才的价值发挥到极致的美好环境;③习近平总书记指出:“环境好,则人才聚、事业兴;环境不好,则人才散、事业衰[9]。”我们应该如习总书记所说“寻觅人才求贤若渴,发现人才如获至宝,举荐人才不拘一格,使用人才各尽其能”[10],努力创设一种能使个人和团队的价值发挥到极致的“江南太湖”一般美好的人文环境,成就“现代和谐职业团队”。

职业劳动者与从事职业的和谐问题是未来职业世界非常重要的问题。上述练习设计,在令教材具备鲜明的语文性(如让学生领会象征手法)的同时,挖掘出源自文本又超越文本的职业内涵,促进未来职业人个体与职场环境的和谐发展、个体与他人及团队的和谐发展,成就“现代和谐职业人”。

2.3.3 口语交际和语文综合实践活动应强化职教特色。

中职语文教材中的口语交际,须注重真刀真枪的实战训练,且增加训练内容,如增加招聘会上自我推介、转述他人的话、现场点评、主持会议、调解纷争、精准提问、推销产品、职场励志故事分享、用好体态语等内容,提高中职生尊重对方立场进行交流的语言表达等综合能力。

以学生生活、社会生活、职业生活为载体的语文综合实践活动,可增加校友职场感悟采访、规划职场之路、匠心独运话产品、“企业欢迎什么样的中职毕业生”调查和职业道德培养演讲会等活动内容。为了贯彻落实十九大报告“弘扬劳模精神和工匠精神,营造精益求精的敬业风气”[11]这一精神,激发技能成才的内生动力,厚植大国工匠的生长土壤,让追求极致成为技能型人才价值追求,推动中国从制造大国向智造强国转变,可与时俱进增加“匠人筑心、匠心筑梦——大力弘扬工匠精神”这一综合实践活动内容,将“摒弃浮躁、宁静致远、精致精细、执着专一”的工匠精神融入学生生命。

上述两类创新实践活动教材编写时,应尽可能和专业联系,贯彻“做中学,做中教”的理念,一方面让学生所学扎实、深刻,另一方面能真正提高中职生职业素养、创新精神和语言应用等综合运用语文的实践能力,让他们将来更好地适应社会、适应职场。

2.3.4 优化、强化应用文写作教材内容。

核心价值不在“应试”而在“应用”的中职现代文教材,应优化、强化应用文写作方面的教材内容,尤其要强化实用性很强的借条、欠条、会议通知、招聘启事、工作计划、求职信、应聘书等教材内容,要将这些应用文编写得科学、精确、充实、透彻。例如,应用文《单据》中的“借条”范文宜为使用频率最高的民间借款借条,而且最好是大额借款条据:

借 条

因经营生意资金短缺,今借到李江(身份证号:×××……)以支付宝转账形式出借的人民币壹拾肆万陆仟元整(¥146000) ,月息为本金的仟分之捌。玖个月内本息一并归还。若逾期未还,本人愿按本金佰分之贰支付逾期月息。此据。

借款人:陈运(按右手食指指印)

身份证号:×××……

贰零壹玖年壹月拾日

范文后要强调借款条据写作的几个要点:

1.由于“还”有两个音两种含义,借条中不能出现“今还欠款若干”的字样。若想表达已经还款的意思,可以写成“今归还欠款若干”。

2.在正文最后几个字的同一行,须用“此据”二字结束,表明正文到此为止,防止别人模仿笔迹添加“后来又借款若干”等文字。

3.利息不得高于银行贷款同期利息的4倍,否则多出部分不受法律保护。

4.法律规定借条的诉讼时效期限是2年,从借条上注明的还款日期的当日起算。

现在学生使用最频繁的应用文体是简练隽永且具有较强情境性的手机短信。中职现代文教材中可加入“手机短信写作”这一“语文味”浓郁的教材内容。其编排结构可分为“引言—精彩短信特点(主题突出,内容健康;情真意切,动人心弦;句式整齐,简明得体;文采不凡,有所创新;合辙押韵,顺畅连贯)—短信编写技巧—短信创作练习题—修改短信常见错别字”。让学生在运用新颖的形式、精悍的语言、别致的话语表情达意的过程中,提高语言运用、创造性思维等语文综合能力。

上述口语交际、综合实践活动和写作(主要是应用文写作)三个学习板块,可合称为“实用语文操练”,以进一步突出职教特色。

总之,中职“适学”现代文教材不仅体现了为学生的发展服务的共性原则,而且体现出服务就业创业需要的鲜明的职教特色,能以教材本身充分调动学习热情,提高实际运用知识的能力与技巧,增强适应社会生存的能力,有效促进学生专业学习、未来职业生涯发展乃至终身成长,实现教材“经世致用”的独特价值。

2.4 凸显育人性:让教材“润物无声”

习近平总书记强调“要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准,真正做到以文化人、以德育人”。[12]要贯彻党的教育方针,发挥教材价值导向作用,落实立德树人根本任务,就中职学校教材建设而言,最重要的是抓中职语文教材建设。

中职语文教材作为“人生预备教育”和“职场预备教育”的蓝本,其本质属性一定是育人。若把语文教材比作花,那么“育人性”就是花之香;比作宝石,就是宝石熠熠之光。普通高中最操心的是考试分数,而中职学校最操心的是学生的行为习惯。作为学生“三观”和健全人格等形成的中职阶段,中职现代文教材应因“学生之材”和“学生之需”而编,通过强化教材的“育人性”,来适应中职学校对思想品德教育和行为习惯教育的迫切需要。由于课本在学生心中至高无上的权威性,教师借助课本育人,往往有助于教育效果最大化。教材凸显“育人性”,就便于教师以教材本身帮助学生树立健康、科学的人生观、价值观、世界观、金钱观、是非观、善恶观,进而帮助学生自我约束、自我管理、自我提升、自我觉悟,降低中职学校管理难度。此外,由于现代科学技术的广泛使用,人的职业活动已经不再是单纯的实际操作,而是科学思维、智力活动、职业素养与道德品质等综合素质共同作用的行为过程[13]。如果说单纯的职业技术教育仅仅“使无业者有业”,那么,中职现代文教材凸显“育人性”,能在一定程度上“使有业者乐业”,从而为经济社会发展提供更优秀更有发展后劲的人才。

为帮助学生构建健全的精神世界,形成符合时代精神的价值观念,教材编者可尝试着将中职现代文教材中的“文体组元”改为“主题组元”,即根据学生精神成长的需要,确定立德树人主题,将这一主题作为聚合一个单元几篇课文的核心和灵魂。例如,可以“豁达的胸怀”“心灵上强大”(可选入《我与地坛》《老人与海》)“修身克己者强”“知行结合,以行为本”“志存高远,脚踏实地”“守正出新,行稳致远”“守初心,致良知(将良知推广扩充到事事物物)”“享受诗意生活”(可选入《我的空中楼阁》《雅舍》(胡适)《再别康桥》)等作为单元主题编排一组课文。关注学生心智成长和精神发展的“主题组元”,不仅令几篇课文内容形成互补,拓展单元的内涵空间,单元主题情景也为教师在课堂上营造具体育人情景提供了极大的便利[14],便于教师运用“组合作战”的课文,帮助学生将某一立德树人主题真正学懂、学会、学透彻,让学生挣脱“有知识无智慧、有目标无信仰、有规范无道路、有欲望无理想”的小的“人生格局”,成为未来的职场成功者和人生幸福者。

3 结语

理想的中职现代文教材是什么样子的?应如同笔者家乡黄山脚下的一弯溪水那般“清浅自然,秀色内涵”。“清浅”,教材浅显易懂,难易适度;“自然”,指教材内容因贴近现实生活而有天然的本色之美,文本内涵因此能够“自然而然”地融入学生心灵;“秀色内涵”,指教材兼具职教“特色”和育人“秀色”。总之,字浅而意深,文淡而味浓,言近而旨远,让中职生易于学习、乐于学习且深度学习的教材,便是中职“适学”现代文教材。

“春江水暖鸭先知”。一线“精英”教师经过多轮“爬摸滚打”得来的真切的体验和感悟,可避免中职教材脱离学生实际的不足之处,让教材兼具高度、深度、精美度和“沾地气”的平实,将教材编成真正利于学生发展的有效载体和得力工具,实现从“适教教材”到“适学教材”的转变,给中职语文教育带来清新的气息。