奥尔夫教学法在高职院校音乐专业教学中的应用

田若涵

摘要:邓小平于1983年10月1日为北京景山学校题词“教育要面向现代化、面向世界、面向未来。”借鉴和吸收国外先进教学法来推动我国的音乐教育事业已成为必然的发展趋势。

关键词:奥尔夫教学法;高职院校;音乐专业教学

奥尔夫教学法,与达尔克鲁兹教学法、柯达伊教学法并称三大音乐教学法,是由德国著名作曲家、音乐教育家卡尔·奥尔夫所创立的音乐教育体系,自1980年来到中国经过几代音乐教育者的发展,已成为中国当代音乐教育史上接受度、影响力较大的国外音乐教育体系之一。

奥尔夫教学法之所以在中国受推崇,跟他的“原本性音乐”教育思想密不可分,目前为止,我国从早教、义务教育阶段乃至高等教育甚至成人教育都有奥尔夫的渗透和实践,中国音乐家协会也成立了奥尔夫专业委员会,尤其是近几年全国各地都能看到奥尔夫师资培训的展开。

较于国内的教学方法,奥尔夫教学法更注重学生的参与性,更倾向于让学生自己发现问题、参与问题、解决问题。强调学生的主体地位,使学生达到学习音乐技能的最佳状态,在这样的教学过程中,教师必然成为了学生学习的引导者和参与者。愉悦身心、学习艺术,二者相得益彰。这正是奥尔夫教学法的重要特点之一。[1]

高职教育的根本目的是为国家培养高等技术应用性专门人才,培养的是具有良好职业道德和敬业精神,且具有必备的基础理论知识,具备较强实践能力的实用性人才。以开封文化艺术职业学院(以下简称开封文院)为例,目前音乐系开设的技能课程有声乐、钢琴、即兴伴奏、宋词乐舞、器乐等,视唱练耳课则是一门音乐专业必修的基础理论与实践并重的课程,是学习音乐各相关课程的基础,从识谱、唱谱、记谱,培养学生良好的音准、节奏感及多声部视唱的能力,从而提高和拓展学生的音乐素养和实践能力,为其他音乐技能课程以及毕业后相关工作奠定基础。开封文院音乐系在课程设置上自16年9月起,该课程课时安排由之前每周两课时,增加至每周4课时,可见学校在课程设置上也是充分认识到这门课程在音乐专业学生的学习当中的重要性。[2]

报考开封文院音乐专业的学生,大都是通过高考和单招进入,个别通过调剂或其他方式进入,虽然大多数学生之前都有学习音乐知识和技能的经历,但是客观来说,整体水平低于本科院校的学生,而且学习自律性和主动性较差。那么在课堂教学上,就要考虑到学生的学习程度,从实际出发,打破常规课堂老师讲学生听、进度快的模式,将重点从过多强调变化音和宽广音域的视唱转移到重视学生通过实践从而提高视唱学习的能力。

自笔者开始教授视唱练耳这门课起,就尝试融入奥尔夫教学法,使课堂教学更具有趣味性、融入性、实用性,当然这也是一个不断探究不断总结的过程。[3]

一、朗诵入手

节奏,就像音乐的骨骼一样重要,它是音乐进行的组织者。而节奏感,则是人们对于节奏的感知,这更像是人的一种本能,这一点从幼儿听到音乐会随之晃动甚至跟随音乐的起伏变换动作就可以看出。而音乐教学中节奏教学的目的,就是要开发人与生俱来的节奏感潜能。

在视唱练耳课程中,节奏的重要性毋庸置疑,所以初阶段要培养学生的节奏感。将语言引入音乐教学无疑是奥尔夫对音乐教育事业做出的伟大贡献之一。他一直强调“原本性”的音乐教育,“原本的音乐是什么呢,原本的音乐绝不只是单独的音乐,它是和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的……”[4]

每个人出生后有两种基本能力是父母都要教的,一是“说话”,二是“走路”。可以说语言是人人具备的能力,在义务教育阶段语文课程中,读课文、背诵古诗、朗诵诗歌……其实我们已经接触到了节奏。

(一)从姓名、生活用语开始

在视唱课中,可以用熟悉的语言帮助学生去学习不同的节奏型,例:

当我们熟悉的名字甚至是日常用语与节奏相结合的时候,不但能引起学生学习的兴趣,丰富课堂教学,还可以训练学生的反应能力,同一种节奏型与不同的词语搭配,更能深化学生的记忆。

(二)与诗歌、儿歌、民谣结合

考虑到教学对象的年龄和已有水平,可以使用较长的诗歌、儿歌、民谣等来进一步训练学生的节奏感。比如给出一段古诗,让学生自己选择合适的节奏去练习朗读,这样就可以有多种的可能性和趣味性。这里唯一的要求就是要念的顺口,最后有结束感。

(三)多声部节奏训练

视唱作为音乐专业的必修课程,其难点还在于多声部视唱,在实际教学中确实存在重单(声部)轻多(声部)的现象,究其主要原因笔者认为主要由以下幾点:

第一,课时设置问题。在课时调整为每周四课时之前,确实因为时间有限,为了完成教学任务,很少进行二声部视唱练习。不过课时调整后会在二年级加大二声部视唱的学习和练习。

第二,学生基础薄弱。在进入高校之前,学生来自不同的地区不同的学校,不过普遍高中不太重视音乐课这门“副科”,就算之前有音乐基础大部分也是为了高考,所以学生缺乏对多声部的认识。

第三,教师的局限性。担任视唱练耳课程的教师并非都是“视唱练耳”专业,所以在教多声部视唱时存在一定专业能力的局限性。

多声部教学在奥尔夫音乐教育中,是非常重要的内容,它可以使教学对象一脑多用,提高合作能力,并锻炼掌控能力,是一种高效教学方式。如:

以这首童谣为例,在练习的时候,要求学生按节奏并按照二拍子的强弱规律去朗读,熟练之后,将全班分为A、B两个声部,A组正常朗读,B组比A组错后两小节朗读,随后AB组交换声部练习。这种方式其实就是轮说(卡农),一种有规律的先后说同一童谣的二声部练习。待学生掌握这种规律后,可以将两组发展为三组甚至四组,练习各个声部的进入与退出。在这种合作练习当中,它可以加强专注力的训练,这其实也就是横向发展的复音音乐,为合唱技能课做准备,这种轮说其实是最古老最原始的多声部音乐形式,也适合处于多声部“开端”的高职生。[5]

二、与动作结合

受达尔克罗兹的“体态律动”音乐教育体系影响,奥尔夫探索出了更贴近人类本能、本性的“新的节奏教育”。音乐是人的本能,从“载歌载舞”、“手舞足蹈”、“轻歌曼舞”等可见音乐和舞蹈是密不可分的。奥尔夫一直追求“原本”的音乐,经过不断探索最终他与其合作者创造出了集音乐、语言、动作相容互补的全新的音乐教学方法。[6]

结合动作的音乐教学是非常丰富的,在这里不需要舞蹈功底,只需要结合身体各部位来配合音乐旋律进行综合练习。

(一)声势

声势是用身体作为乐器,通过身体动作发出声响的一种手段。包括拍手、跺脚、捻指、弹舌。运用声势,是最直接、无负担的学习方式,相反会促进学生学习的兴趣,培养学生的听辨力、反应灵活度、记忆能力及创造能力。也是促进视唱教学的一种方式。

(二)声势与视唱教学相结合

第一,初期可以要求学生视唱的同时分别打拍子和打(该旋律)节奏,熟练之后分为两组,一组边唱边打拍子,另一组则在唱的同时打节奏,之后交换练习,最终目的是每个人可以做到一手节奏一手节拍。这种方式培养学生一心多用的能力,同时也为钢琴、即兴伴奏等技能课打基础。

第二,用声势做伴奏。利用声势为语言、歌唱伴奏,是课堂上最方便的多声部训练,也是音乐教学中对设备要求最少,应用最广泛的教学手段之一。

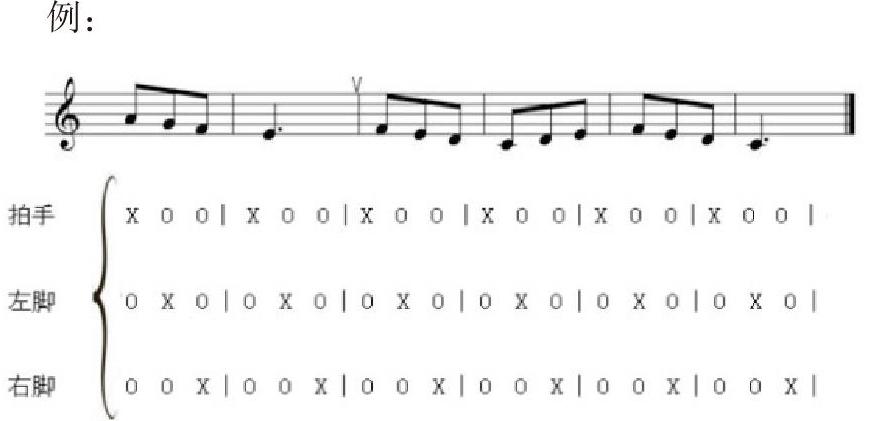

例:

奥尔夫设计的这种贯穿旋律始终的供伴奏使用的声势,最重要的是应用到了“固定音型”,可以只是一个音乐动机,也可以是小型乐句不断重复贯穿于一段音乐。这种固定音型是一种节奏基石,可以从学生熟悉的或是学习的视唱里面挑取。这种最原始的、无技术负担的固定节奏型可以成为一种无意识的“动”,这样既培养身体协调和一脑多用能力,同时可以为舞蹈、合唱指挥等课程作预备。[7]

三、总结与展望

以上,是结合笔者研究生期间的学习总结和多年来视唱教学中的实践,旨在提升和改善视唱练耳课程教学氛围,提升学生的学习兴趣和能力。音乐不同于其他学科,不存在唯一答案,展现的方式应该是多元化的。笔者在今后的教学当中,将继续秉承多元化教学理念,结合奥尔夫教学思想,作为学生学习的引导者,结合学生的实际情况对教学方法进行创新,激发学生学习积极性,有效提高学生的音乐综合能力。

参考文献:

[1]李妲娜.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2011.

[2]馮亚.奥尔夫音乐教学法推广阻力与对策分析[J].人民音乐,2003(08).

[3]丁雪琴.奥尔夫教学法在视唱练耳课中的应用[J].东岳论丛,2010(27).

[4]奥尔夫.学校儿童音乐教材——回顾与展望[M].廖乃雄编译.上海:上海教育出版社,2004.

[5]刘越.探究奥尔夫教育理念与视唱练耳课的结合[J].教育艺术,2017(07).

[6]朱笛扬.奥尔夫节奏教学法在学前教育专业教学中的运用——以“视唱练耳”课程为例[J].镇江高专学报,2016(03).

[7]李白.奥尔夫教育理念与视唱练耳课相结合[D].湖北:武汉音乐学院硕士论文,2015.