《道德经》中“道”之概念隐喻及其英译

李纬 张蒙蒙 荣文洁

内容摘要:隐喻研究从修辞学到认知语言学的转向为隐喻的翻译研究带来诸多启示。《道德经》是中国第一部完整的哲学著作,其中关于主题“道”的隐喻比比皆是。本文试以概念隐喻理论为基础,以威利译本和林语堂译本为研究对象,通过展示“道”的三类隐喻——结构性隐喻,方位性隐喻和本体性隐喻在《道德经》英译本中的体现,探究译文是否准确传达了隐喻内涵,分析不同译文的成因,同时希望有助于中华文明的对外传播。

关键词:概念隐喻 《道德经》 威利译本 林语堂译本 隐喻内涵

一.引言

“道法自然”是《道德经》中老子思想的精华。《道德经》语言凝练简洁、意义丰富、哲理深厚,内容涵盖天文地理、世间万物百态。《道德经》是西方世界除了《圣经》以外流传最广的外文著作,众多译本中,亚瑟·威利的译本(以下称为“威译本”)与林语堂的译本(以下称为“林译本”)都被认为是成功之作。通读《道德经》可以发现,其中蕴含大量的隐喻,例如:“合抱之木,生于毫末;九层之塔,起于累土;千里之行,始于足下”(六十四章),连用三个比喻,讲明从小事做起的道理。这些比喻,增强了语言的形象性,给读者留下深刻的印象。译文对这些隐喻的翻译充分与否,对能否正确理解原文意义的本质,对外语读者起了至关重要的作用。

不同的语言是不同民族的思维反映,具有不同的隐喻构成基础[1]。“当代认知科学普遍认为,隐喻在本质上不是一种修辞现象,而是一种认知活动,对我们认知世界有潜在的、深刻的影响[2]。”莱考夫也说过隐喻已经不仅仅是一种简单的修辞,而是一种认知方式[3]。可见隐喻的贡献远不止文体方面,而是在更深层次的认知方式上,成为人类理解这个世界的工具和结果。

本文基于《道德经》中关于“道”的隐喻现象,结合认知概念隐喻理论,以威译本和林译本为研究对象,着重分析《道德经》原著中的隐喻和英译本中的翻译案例,评判译文是否准确传递了隐喻内涵,有怎样的认知方式,并进一步探讨中华文化典籍翻译策略,同时希望有助于中华文明的对外传播。

二.概念隐喻理论

概念隐喻作为一个理论被正式提出源于莱考夫和约翰逊1980年出版的《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)一书。这一著作被看作是以认知视角研究隐喻的权威之作。这本书在开篇就明确表明了隐喻的认知作用,“Metaphor is pervasive in everyday life,not just in language but in thought and action.(隐喻在日常生活中无所不在,不仅在语言中,而且在我们的思维和行动中都是这样。)”[3]。随后,很多学者纷纷承认隐喻的认知视角。

莱考夫和约翰逊给概念隐喻下的定义是通过源域(source domain)来映射(map和project)目标域(target domain)[4]。源域、目标域和映射是概念隐喻的最基本因素。源域和目标域之间的映射并不是随意的,而是要受到恒定假设( invariance hypothesis)的制约,如此一来目标域也获得了相关的特征,也就是语句产生了隐喻意义,完成了一次概念隐喻活动。从认知语言学的角度来看,由于始源域的不同,可以将概念隐喻分为三个类型: 结构性隐喻(structuralmetaphors)、方位性隐喻(orientational metaphors)和本体性隐喻(ontological metaphors)。

三.《道德经》中“道”之隐喻

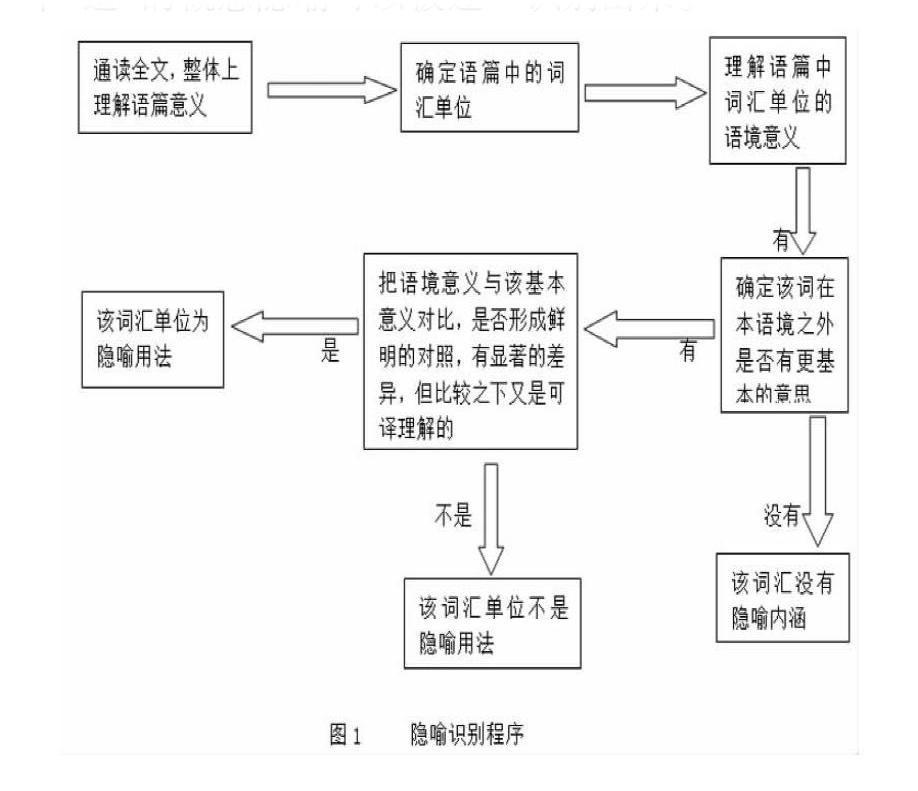

虽然莱考夫和约翰逊提出了隐喻的分类,但是如何确定一个意象具有隐喻内涵存在很大的争议,一直以来学者都是靠自己的直觉来辨认隐喻。隐喻识别程序(MIP)是由Pragglejaz Group(2007)提出的一种参照识别法。根据隐喻识别程序(MIP)(图1)和莱考夫和约翰逊提出的隐喻分类以及相关文献资料,《道德经》中“道”的概念隐喻可以被逐一识别出来。

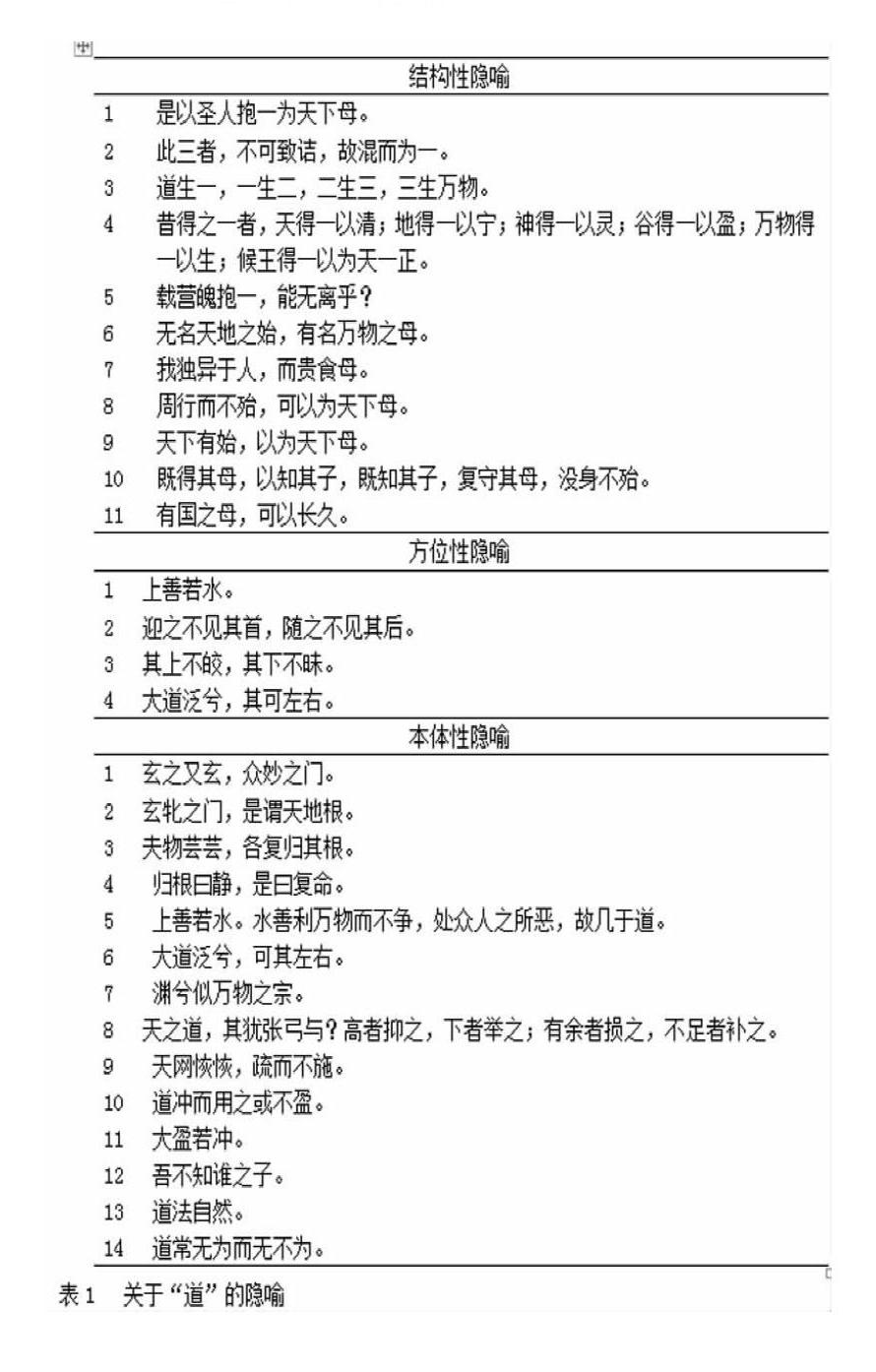

《道德经》中的概念隐喻可以分为四大主题:道、德、无为和辩证法。每一主题的隐喻又包含三大隐喻类别,即结构性隐喻、方位性隐喻和本体性隐喻。表1是原文关于“道”的三大隐喻类别。

四.《道德经》中“道”之隐喻翻译

1.结构性隐喻

结构性隐喻就是“指隐喻中始源概念域的结构可系统地转移到目标概念域中去,使得后者可按照前者的结构来系统地加以理解”[2]。简言之,结构隐喻就是将用于修饰和限定一种概念的词语用来描述另一种概念的行为。在《道德经》中,这种类型的结构性隐喻非常多。

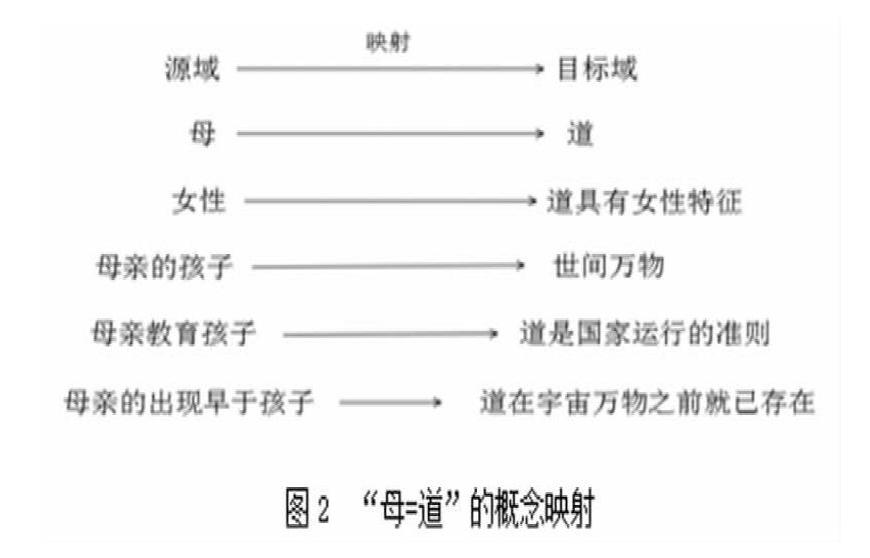

原文隱喻蕴含了汉语的独特内涵,用“母”构建生养万物之道,来比喻保国的根本之道(图2)。威译本采用直译的方法,很难让英语读者从Mother(母)中联想到治国之道,而林译本舍弃了原文的形象,将“母”释译为principle(准则,原则),准确传达了原文隐喻的信息——治国原则。若隐喻的喻体形象既无法保留,又难以替代,这时只能放弃形象,采用意译的手法,把原文本中隐喻所蕴含的信息表达出来,即把原文本的隐喻变为直说、阐释等。

2.方位性隐喻

方位性隐喻又称为空间隐喻,它“是指参照空间方位而组建的一系列完整的隐喻概念,将人们自身体验到的‘上下高低内外等具体概念用于情绪、时间、状态、数量、社会地位等抽象概念,将原本没有方向或方位的概念赋予了方位内涵”[5]。

美德在人类社会的道德标准之一,具有崇高美德的人受到人们的尊敬和景仰,因而处于人类心中较高的位置;而道德败坏的人则遭到人们的鄙视和唾弃,因此处于较低的位置。人类基于这一共同的身体经验,便产生了“美德、高尚品德为上;堕落、卑劣行为为下”的空间隐喻。此处威译本采用直译的手法与原文隐喻相比,具有异曲同工之妙,既保留了原文的隐喻特征,有接通了关联文化的内涵,而林译本则未能体现原文本的空间隐喻方式。

3.本体性隐喻

本体性隐喻就是“用关于物体的概念或者概念结构来认识和理解人类的经验”[2]。一般情况下就是用现实中有形的物体来代替不容易表述的概念如情感思想等。本体性隐喻使得表达更加具体生动,从而增强了作品的可读性。因为人们认知世界最直接的方式是资自身体验,所以本体性隐喻在语言表现上最为丰富。

原文中把“道”喻成“根”,万物生长纷呈,变化都是循环往复的,变来变去,又回到它的出发点,等于不变。此处威译本和林译本都将“根”译成root,采用直译的策略,保留了原文的隐喻意象,试图将源语文化传达给读者,只是林译本给root限制了一个范围soil,有助于外国读者迅速理解原文隐喻的意思,了解其真正内涵而不产生其他关于根的联想。

五.结语

文学作品中隐喻的翻译过程实际上是一个在目的语中再现源域到目标域映射的过程,而不是单纯的喻体转换过程:是一个从思维到语言的互动过程。本文介绍了概念隐喻及其三种类别,并以此为基础,研究了《道德经》中“道”的概念隐喻,对比分析了《道德经》两译本中典型隐喻翻译,发现概念隐喻翻译在不同的类别上分别体现不同的翻译策略,策略的选取源自不同译者文化体验的差异。宏观层面,威译本倾向采用归化法,而林译本倾向采用异化法。微观层面,威译本采取的策略为直译;林译本采取的策略为意译及注译。威译本忠实原作的意象,注重保留原文的隐喻特征,而林译本表达严谨,译注丰富。

由于人类语言和身体经验的相似性,概念隐喻具有普遍性,这构成了隐喻可译性的基础,但囿于文化差异等因素,汉语中的隐喻又呈现出自己的特点。如果使译文既保留原隐喻的内容形式和文化内涵,达到形神兼备,又体现不同语言文化间的可容性,让目标语读者产生相同的认知效果,一个系统的汉英隐喻翻译原则,科学的翻译评价体系还需进一步的研究。

参考文献

[1]傅敬民.英语特殊隐喻研究及其汉译[J].上海翻译,2009(1):19.

[2]王寅.认知语法概论[M].上海:上海外语教育出版社,2007:405-410.

[3]Lakoff,G.&Johnson,M.Metaphors We Live By[M].Chicago:The University of Chicago Press,1980: 5.

[4]趙艳芳.认知语言学概论[M].上海外语教育出版社,2000.

[5]肖家燕,李恒威.概念隐喻视角下的隐喻翻译研究[J].中国外语,2010(5):107.

[6]方梦之(主编).译学辞典[Z].上海:上海外语教育出版社,2005.

[7]辛红娟.《道德经》英译文本的另类阐释[J].中国外语,2011(2).

[8]林语堂译.道德经[M].北京:中国对外翻译出版公司,2008.

[9]威利译.大中华文库:老子[M].长沙:湖南人民出版社,2008.

(作者单位:江苏大学外国语学院)