Ⅱ型甲状软骨成形术治疗痉挛性发声障碍1例报告

李革临 侯倩 俞方 李莉

痉挛性发声障碍Spasmodic dysphonia(SD)是喉部的肌张力障碍疾病,患者发声困难明显,言语交流障碍,临床上分为内收型、外展型及混合型,以内收型最常见,约占80%以上[1],目前还没有理想的治疗方法,最常用的方法为局部注射肉毒杆菌毒素A,美国耳鼻喉头颈外科协会已经确认其为主要的治疗该疾病的方法[2],国内有学者使用了该方法[3],但该方法存在疗效持续时间短、需反复重复注射、毒素注射有潜在致命性等缺点。国外有学者报道了应用甲状软骨成形术Ⅱ型治疗内收型痉挛性发声障碍的报道[4],取得了长期满意的疗效。国内尚未见此治疗方法的报道。我科对一例拒绝肉毒杆菌毒素A注射治疗的男性患者采用了Isshiki II型(中线入路)甲状软骨成形术,现报到如下。

1 临床资料

王某,男,50岁,发声困难,讲话哽咽感2年,语流有时中断,工作中言语交流困难,2013年6月就诊,经电子喉镜检查、声学分析(KAY公司4150语音工作站)诊断为内收型痉挛性发声障碍(adductor spasmodic dysphonia,AdSD),并经过1个月嗓音矫治以除外肌紧张性发声障碍。嗓音矫治疗效不明显,并拒绝肉毒杆菌毒素A的注射治疗,强烈要求改善发音,于2013年7月入院,行甲状软骨成形Ⅱ型手术(中线入路)。

2 手术方法

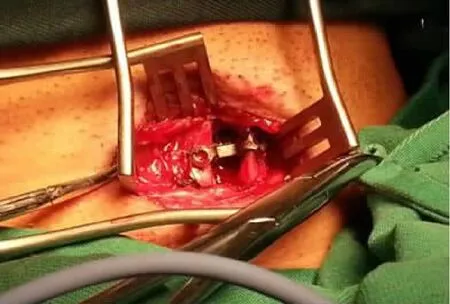

局部麻醉,颈前4~5cm横切口,纵向分离带状肌,正中纵行裂开甲状软骨板,注意不贯通喉腔,内软骨膜表面稍向两侧分离切开的甲状软骨板,撑开分离开的软骨板,嘱患者发音,根据发音质量找到合适的甲状软骨板的撑开距离,本患者为5mm,使用5孔钛金属板,制作成Ω形状,将突出面放入甲状软骨板正中裂口,上下各1个,使得撑开距离保持在5mm,钛板缝合固定于甲状软骨板,如图1、图2所示,逐层缝合切口。

图1 术中放入钛板

图2 术后CT显示钛板崁在两侧甲状软骨板

3 结果

术后声音即明显改善,自述哽咽感明显减轻,声音紧涩、颤抖、中断明显减轻,术后5天出院,患者重返工作岗位。术后4天、50天声学分析,持续2秒舒适/a/音,数据见表1。

表1 患者术后声学分析

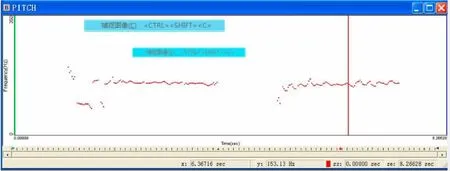

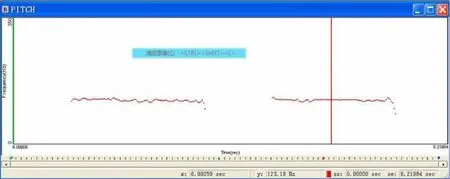

数据显示,术后基频的变异程度vF0有了明显改善,频率微扰jitt及振幅微扰术后也有不同程度好转,数据表明嗓音质量有了明显提高。从图3及图4表明术后基频线的抖动情况明显好转,也提示声音的颤抖有了好转。

图3 术前元音/a/、/i/的基频线

图4 术后50天/a/、/i/的基频线

术后50天h复查电子喉镜,和术前对比,发/i/元音时,声门上假声带平面挤压情况明显减轻。

图5 术前发/i/音时声门图像

图6 术后50天发/i/音时声门图

术后6个月电话回访,患者已经正常工作,声音哽咽和讲话费力较术前明显好转。

4 讨论

甲状软骨成形术Ⅱ型由N Isshiki在上世纪70年代首先报道,手术目的在于使声带向旁侧适当移动以恢复正常的呼吸通道,最初用来修复喉外伤,后来用于治疗内收性痉挛型发声障碍(ADSD),可分为两种类型。侧入路型(Lateral approach),中间入路型(2Medial approach)[5]。

甲状软骨成形术是基于这样的理论,内收型痉挛性发声障碍是由于声门关闭过紧造成的,该手术要阻止这种现象,使所涉及的结构保持分开不接触的态势[4]。该手术具有疗效肯定持久、局麻手术中可不断调整以取得最佳效果、不对声带直接操作,不会造成严重后果—如声带瘢痕的形成等优点,但也有对手术技术要求高、颈部有伤口、手术的原理不被所有人认可等不足[4],手术效果有学者报道100%有效[6],也有学者报道只有只有22.2%~33.3%患者发音得到了稳定的改善[7],熊本大学的TETSUJI SANUKI和京都嗓音外科中心NOBUHIKO ISSHIKI总结了手术效果不佳的原因,病例选择不当、使用的材料性质、支撑子的固定位置等因素和手术效果相关,使用钛板材料疗效要好于早期使用硅胶,上下两个位置放支撑子的要好于一个位置[8]。我科治疗的该病例表明,甲状软骨成形Ⅱ型手术,是一种有效的治疗内收型痉挛性发声障碍的手段,应该进一步进行探究。