基于“史料实证”素养的历史选择题讲解

李红梅 陈卫建

一、起源

在不久前的全区统一测试中,遇到一道有关“筷子文化”的题。题目如下:

据《史记·微子世家》载:“纣始有象箸”,这是目前发现关于筷子最早的文献记载。中国筷子是讲道理的,一双筷子代表了阴阳两和、合二为一,筷子应用的手指分为三部分,对应中国文化的“三才”即天、地、人。根据材料可知

A.中国的筷子文化最早应可以追溯到商朝末年

B.中国古代最早出现的筷子是采用象牙为材质

C.筷子蕴含的文化体现了中国传统文化的融合

D.筷子所用手指对应的天地人体现了三教合一

该题的正确项是C。我校学生的正确率为61.13%。但正确的学生里有超过10%的人是蒙的,他们压根说不清楚原因。此题包含着丰富的历史常识和史学研究方法,很有必要围绕此题对选择题的讲解进行探讨,以期得到更多收获,落实“史料实证”素养。

二、用“史料实证”理论指导试题讲解

史料实证是学习历史和认识历史所特有的思维品质,是理解和解释历史的关键能力与方法。史料是史料实证的基础。史料大体可分为四类:文献、实物、口述和图像。史料的收集、辨析、整理、應用,就是史料实证的基本步骤。不同的史料具有不同的历史价值。明确史料的大体分类后,可展示如下史料:

材料一 :

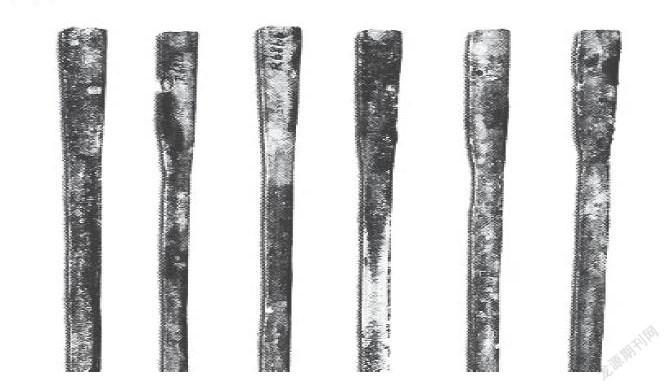

1934年至1935年在河南安阳殷墟出土的

商代后期(前14-前11世纪)的六支青铜箸

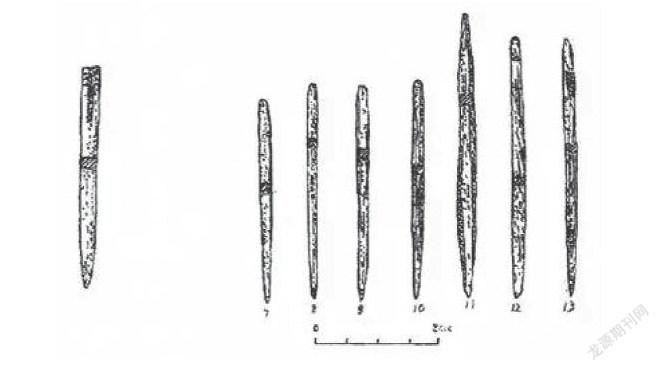

1994年在湖北长阳县香炉石遗址出土的商代中期(前15-前14世纪)的骨箸

材料二:“纣为象箸,箕子叹曰:彼为象箸,必为玉杯;为玉杯,则必思远方珍怪之物而御之。舆马宫室之渐自此始,不可振也。”

——《史记·宗微子世家》

材料三: 筷子虽是司空见惯的进食工具,却有着丰富的文化内涵。在中国,筷子是一种民俗文化符号,用在婚庆嫁娶上象征新人成双成对,永不分离,以及“快生贵子”的愿望。筷子还被当作连接生死、凡人与神灵之间的媒介。因此也有了三长两短、当众上香、落地惊神等禁忌。

——摘编自王国英 闻德芸 肖展《日韩筷子文化之探讨》

材料四:文化有三重含义:第一,文化是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。第二,文化属于考古学用语,指同一个历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体。第三,文化指运用文字的能力及一般知识。

——百度释义

老师设问如下:

(1)以上史料可以分成哪几类?哪个史料的可信度更高?为什么?

(2)如何利用以上史料解决那道“筷子文化”的历史题?

根据分类,材料一属于实物史料,也是一手史料,其历史价值最高。材料二、三、四属于文献史料,可与实物史料相互印证。

史料实证首要原则有二:一是论从史出;二是孤证不立。选择题中常用的就是这两大原则。“论从史出”原则指的是理论、概念、对历史的阐释、评价都应该是从史料中总结出来的。[1]由此,大多学生就依据题目所给的“……这是目前发现关于筷子最早的文献记载”,断定A或B正确。这看似符合“论从史出”,却违背“孤证不立”。“孤证不立”是指多类型史料互证。最典型的互证乃是国学大师王国维创造的“二重证据法”,其主要内涵是强调用地下出土的实物资料与传统文献相互印证。[2]从材料一的文物考古资料可知,商代中期已出现骨箸,商代后期已有青铜箸。这反证了B明显错误,既然B错了,A也无法成立。

那么,能否说有了筷子,就代表着有了筷子文化呢?

据材料四可知,文化乃是一种社会现象,是人们长期创造形成的产物,是社会历史的积淀物。就算“纣始有象箸”,也仅为个例,何况它是出自史家之笔,伴有个人好恶成见,即便它是中国人使用筷子的开始,也不是“总和”,不是“综合体”,不能认定形成了“文化”。这必然不能代表“筷子文化”出现,所以A错误。

材料三与题干信息“中国筷子是讲道理的……对应中国文化的‘三才’即天、地、人。”形成互证关系。从中可知,筷子文化不但蕴涵《易经》里阴阳互动哲学,还代表中国的餐桌文化、礼俗文明等。可见,筷子蕴藏着哲学思想,筷子文化是中国传统文化的一部分,C正确。

至于D,材料中的天、地、人“三才”与“三教合一”现象毫无关系,也无人去选,就不再赘述了。

通过史料收集、分类、辨析、应用,不单解决了“筷子文化”题,还通过实例弄清“史料实证”原则的应用方法,更有利于“史料实证”素养的落地。

三、以变式训练巩固“史料实证”素养

讲题不是为了让学生只会做这道题,而是学会方法,会做一类题。要让“史料实证”落地、生根,还需要提供配套题。配套题及相关解析如下:

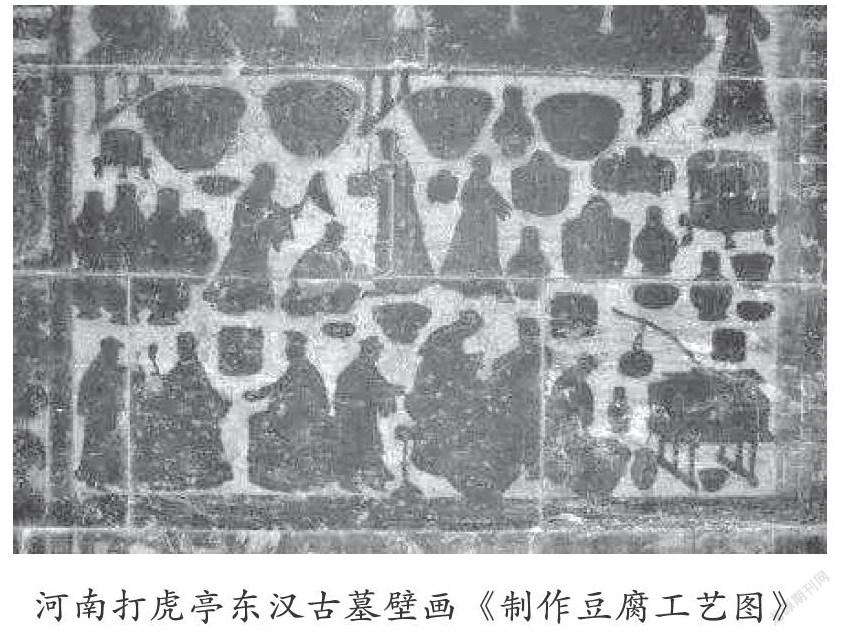

1. (2019武汉二月测试.25)民间传说西汉淮南王刘安在安徽八公山与“八公”修仙炼丹,偶然发明了豆腐。目前发现最早记载豆腐的文献,是五代陶谷撰写的《清异录·官志门》,其中记载的“小宰羊”即指“豆腐”。

河南打虎亭东汉古墓壁画《制作豆腐工艺图》

由上述材料可以推断

A.豆腐的起源不晚于东汉

B.豆腐发明与道家炼丹关系密切

C.民营手工业占主导地位

D.五代时豆腐已在中国各地普及

解析:“辨别”史料类型,认识不同类型史料的不同价值,是史料实证水平2的具体要求。本题的史料有传说、文献和壁画。就价值来说,实物史料强于文献史料,一手史料比二手史料相对可信。东汉古墓壁画是实物史料,由此能确定当时已有豆腐,故A正确。民间传说在历史研究中只能作为旁证,“传说”不能充分证明豆腐和炼丹有关,故B错误。C是明代手工业的特征之一,材料没有体现。D的“各地普及”过于绝对。通过此题,能清晰认识不同史料的不同价值。

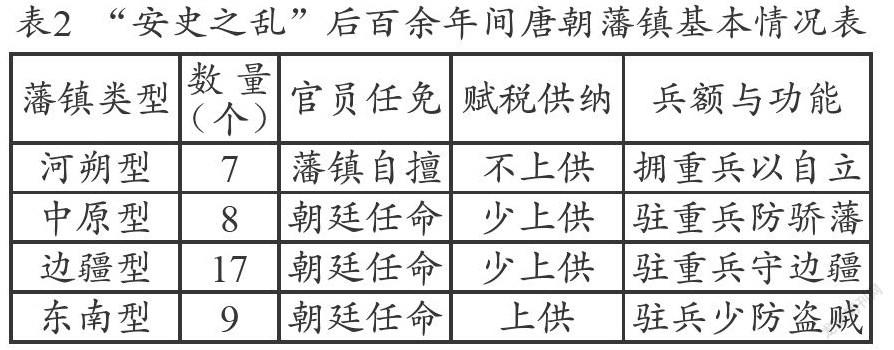

2.(2018全国Ⅰ卷.25)據学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。

由此可知,这一时期的藩镇

A.控制了朝廷财政收入

B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威

D.延续了唐朝的统治

解析:李剑鸣认为,史料作为证据,有“正面证据”(确证)与“反面证据”(反证〉之分,对两者都必须慎重对待。在史料有限的课题中,不能因为材料少而忽略“反证”。在“反证”较多的情况下,必须综合考虑“正”、“反”两面的证据,不能匆忙下结论;即便是“反证”不足以动摇“确证”,也要对“反证”做出说明。[3]材料可知,唐代藩镇除河朔型,其它藩镇均由中央任免、驻兵防止分裂和异族进犯,表明他们接受朝廷的统治;大部分藩镇向朝廷上供财赋收入,为中央提供经济来源;拥兵自立的只是7个河朔型藩镇,不占主体。[4]这是“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇的基本情形,能说明藩镇客观上“延续了唐朝的统治”。故D正确。该史料与教材内容形成反衬,推翻了以往对“藩镇割据”造成分裂的笼统看法。

3.(2018全国Ⅱ卷.30 )美国记者曾生动地记述抗日根据地:“如果你遇见这样的农民——他的整个一生都被人欺凌,被人鞭笞、被人辱骂……你真正把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府……让他自己决定是否减租减息。如果你做到了这一切,那么,这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人。”这一记述表明,抗日根据地

A. 农民的抗日热情得到激发

B. 废除了封建土地制度

C. 国民革命的任务得以实现

D. 排除了国民党的影响

解析:马克·布洛赫将史料分成有意史料和无意史料。编写者本意要公开的属于“有意史料”。时人无意中留下的属于“无意史料”。无意史料往往站在旁观者的立场上记录历史,更加客观。[5]美国记者作为旁观者,其记述较为真实地反映了我党给予根据地农民自由和权力,同时也获得农民的拥护,A正确。

4.(2017全国Ⅱ卷.35)20世纪70年代至今,《赫鲁晓夫回忆录》多次出版,并被翻译成多种语言。因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同。由此可知,此回忆录作为一种史料

A.能够准确记述作者的事迹

B.比相关研究著作的可信度更高

C.版本越新越接近历史真相

D.反映出时代对历史叙述的影响

解析:正确项为D。辨析史料真伪是“史料实证”素养的重要部分。赫鲁晓夫曾是苏联最高领导人,被迫下台后开始了回忆录的口述。这让勃列日涅夫寝食难安。在他的压力之下,赫鲁晓夫在该书的英文版回忆录出版时,同意删减了那些“可能使勃列日涅夫或其他政治局委员大为恼火的文字”。[6]这道题传递给学生的认识就是:个人回忆录虽然属于一手资料,但其叙述未必准确完整。

四、余论

苏格拉底说,教育不是灌输,而是点燃火焰。教师的品质素养、适当的理论引领、恰当的课堂提问都会激发学生的好奇心,点燃学生发现并解决问题的欲望。

从一道选择题的讲解及训练,学生明晰了按不同的标准可把史料分为不同类型:按照表现形式,可分为文献史料、图像史料、实物史料、口述史料;按是否为历史事件发生当时留下来的,可分为一手史料和二手史料;按史料保存者的主观意图,可分为有意和无意史料。掌握了分类标准,才能逐渐养成辨识史料类型的能力,并进一步明晰史料的价值。

选取配套题时,要关注到史料的多样性,还要切忌毫无意义地重复,照顾实证方法运用上的多元性。对史料的整理、辨析、考订工作,是历史不同于其他学科的专门技艺。收集、考订以及整理、分析,是史料实证的一部分。教师在平时教学中,要引导学生学会收集史料,整理、辨析史料,再运用史料,形成新的问题视野,构建自己的历史叙述。教师还要始终贯穿讲求证据的意识,养成严谨踏实的治学态度,形成务实求真的科学精神,这样,才能为学生树立实证意识、讲求理性思维树立良好的榜样。

核心素养的落实是一项长期而宏大的工程。单凭一节课、一道题,只能为这项“工程”添砖加瓦。要让素养大厦落成不成为空话,不仅需要教师不断提升专业水平,还需要教师对每节课每个问题仔细探讨、合理设计。只有这样,核心素养才能真正落地、生根、发芽、开花。

【注释】

[1]徐蓝、朱汉国:《普通高中历史课程标准(2107年版)解读》,北京:高等教育出版社,2018年,第59页。

[2]王东峰:《王国维“二重证据法”辨析》,《中国社会科学报》2016年4月19日。

[3]李剑鸣:《历史学家的修养与技艺》,上海:三联书店,2007 年,第 275 页。

[4]周桃正:《藩镇都是割据的吗?——2018年高考全国Ⅰ卷文综第25题的教学启示》,《历史教学》(上半月刊)2018年第9期。

[5]夏艳红:《例说 2018 年全国卷“史料实证”素养的考查方式与教学启示》,《中学历史教学》2018年第11期。

[6]苗颖:《知其短 求其信 循其理——从2017年全国卷三道试题看史料实证素养培育的着力点》,《中学历史教学参考》2017年第8期。