探文明奠基,育家国情怀

张宝奇 金梦霞

“家国情怀”作为历史学科五大核心素养之一,是诸素养中价值追求的目标,是学习和探究历史应具有的人文追求,体现了对国家富强、人民幸福的情感,以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感。[1]在中学历史教学中,中国历史(尤其是中国古代史)是落实“家国情怀”的重要载体。笔者在准备公开课《封邦建国与礼乐文化》时,便尝试对“家国情怀”核心素养进行重点落实。

沪教版高中历史《封邦建国与礼乐文化》一课,主要分为“封邦建国”和“周公‘制礼作乐’”两目,需要落实西周的建立、封邦建国体制和礼乐制度等内容。经过大量阅读和反复思索,笔者从“文明的奠基”[2]角度确立了本课的教学立意。在教学过程中,笔者借助圖文互证、感官协同、时空交错等方式,培养学生的“家国情怀”。

一、图文互证,理解政治共同体

于学生而言,“家国情怀”是抽象的,他们需要借助具象的理解,方能生成。因此,笔者在讲解封邦建国时,[3]利用图文互证,使学生在“政治共同体”的理解中涵养“家国情怀”。

首先,从封邦建国的区域来看,笔者呈现了如下图片材料并提问:

1.根据地图,周公分封的对象包括哪些群体?

2.从分封的区域来看,周公对谁更偏心?对谁则抱有戒心?

据图可知,周公分封的对象是同姓诸侯、异姓诸侯和殷人后裔。相比之下,周公对宗亲更偏心,因为周王室及其亲族封地的地理位置更优越,姬姓诸侯的封国沿着原殷商交通线分布,大体与黄河流域主要的农业生产区相吻合;对殷人后裔则抱有戒心,如宋的封地远离殷商统治的中心地带,并且处于周族势力包围之下。周公希望通过构筑血缘的长城来巩固周朝对各地的统治,达到“封建亲戚,以藩屏周”的目的。

其次,从封邦建国的具体内容来看,笔者以鲁国为例,呈现相关文字材料并提问:

分鲁公殷民六族,使帅其宗氏,辑其分族,将其类丑,以法则周公,用即命于周。分之土田、倍敦、祝、宗、卜、史;备物、典策,官司、彝器。因商奄之民,而封于少皞之虚。

——《左传·定公四年》

译文大意:(周天子)赐给鲁国诸侯六支殷人家族,让其率领分族,带着奴隶,放弃殷法,服从周公之法,听命于周朝安排。还分给鲁国附庸国、官员、典籍祭器等。(鲁国诸侯)治理商奄的百姓,封地在少皞的故土。(注:商奄是前商方国,少皞是上古时代东夷首领,二者均位于今山东曲阜。)

1.周室对鲁侯的赏赐可以归为哪几类?

2.鲁侯需要履行哪些职责来回报周室?

3.此时周天子和诸侯是怎样一种关系?

4.鲁国建立后,当地统治者和人口构成有何变化?

据材料分析,周天子对诸侯授土、授民、授制。但诸侯并非白得赏赐,必须按照周朝规定的典章制度组建政府,服从周公之法,听命于周朝安排。这就意味着周王将治理地方事务的权力交给诸侯代为行使,但诸侯必须以履行义务来交换,包括定期汇报工作、进贡特产、提供军队配合周王的军事行动等;否则,周王有权撤销诸侯爵位,收回其封地。此时,周王与诸侯之间的关系已经不是之前方国联盟体系下盟主与成员的关系,而是君臣关系,周天子一跃成为“天下之君”。除了明确周天子与诸侯的双向关系,周公改造分封制的另一目的是重构地方秩序。比如鲁国建国前,当地统治者是方国首领,人口以土著为主;鲁国建国后,统治者变为姬姓诸侯,人口由土著和外来移民(殷遗民、姬姓贵族等)的混合组成。周人的政治势力借分封强势地插入了此前其他方国的统治区域,并用移民打乱土著聚落的分布,使其难以负隅顽抗,乖乖归附。可见,周的封邦建国不仅彻底改变了夏商时代方国联合体的松散形态,更使中华大地第一次突破了土著聚落自然分布格局,打造了一个以周天子为中心、带有明显集权化倾向的综合国家形态,奠定了“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的新格局!尽管此时周王仍只能以诸侯为代理间接对地方施加影响,但一个前所未有的华夏“政治共同体”形态已经呼之欲出!

此外,笔者借助宗法结构图,对教科书内容作了简要补充:周公确定宗法制,依照血缘的亲疏决定政治权力;并使分封制和宗法制相结合,巧妙地将血缘意义上的“家”与政治意义上的“国”紧密地捆绑在一起,从而形成了以“家国同构”为特色的新型政治形态,使西周不仅成为一个以周天子为核心的“政治共同体”,还是一个以周王室为核心的“血缘共同体”。

通过对图片和文字材料的解读,学生具象化地理解了周代形成的“政治共同体”与“家国同构”政治形态,并对其背后的政治智慧产生了钦佩与敬仰——周以力服人,以分封制加强君臣关系,强化政治秩序;又以掺沙子的方式加强全国血缘关系,增强凝聚力,使得强力管控与天下情怀巧妙结合。

二、感官协同,体悟文化共同体

于学生而言,“家国情怀”是有距离的,他们需要借助真切的体悟,方能生成。因此,笔者在教授礼乐文化时,利用感官协同,使学生在“文化共同体”的体悟中涵养“家国情怀”。

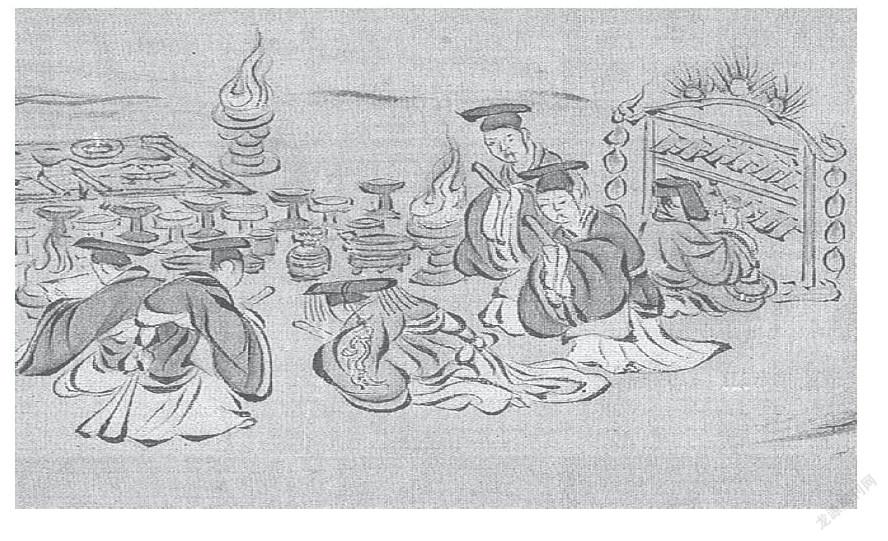

在解释礼乐文化的内涵后,笔者呈现视觉、听觉等多种材料,营造周王室宗庙祭祀的情境,使学生置身历史现场,在一种浸润性氛围中感受礼乐文化。情境一:结合编钟配乐和南宋马和之的绘画《周颂·清庙之什图》,师生共同朗读《诗经·周颂·清庙》并探讨如下问题。

於穆清庙,肃雍显相。济济多士,秉文之德。

对越在天,骏奔走在庙。不显不承,无射于人斯!

——《诗经·周颂·清庙》

译文大意:庄严肃穆周宗庙,显贵公卿祭圣王。卿士群臣参祭拜,文王祖德秉承扬。感恩报德苍天望,信步追思在庙堂。美德千秋传永世,发扬光大万年长。

1.这首诗描绘了怎样的场景?

2.礼、乐在这一场景中分别扮演了怎样的角色?

这首诗是周王室和诸侯共同祭祀祖先周文王时咏唱的曲目。在宗庙祭祀中,一方面,按照“礼”的规定,不同身份等级的人在祭祀中承担不同的职责、遵循不同的祭拜顺序和方式,形成了周天子和诸侯们各安其分、井然有序地祭拜祖先的景象;另一方面,在“乐”的熏陶下,编钟的乐声加上吟唱的乐词,周天子和诸侯们更加明确了自己都是周文王的后代,紧密了相互间的血缘纽带,强化了保卫周室的共同使命。

情境二:结合金文中“德”字图片,师生一起朗诵《诗经·大雅·文王》并回答相关问题。

殷之未丧师,克配上帝。宜鉴于殷,骏命不易!仪刑文王,万邦作孚。

——《诗经·大雅·文王》

译文大意:殷人未失民心时,也曾与天意相称。吾人应以殷为戒,勿忘天命会变更。效法文王施德政,万邦信服到永恒。

1.周朝统治者是怎样看待商朝灭亡的?

2.周朝统治者认为自己应该怎么做,才能保持国祚的持久?

3.怎样才能称作“德政”?

在周朝统治者看来,商朝是因为纣王的暴虐,导致民众离心、方国背叛而灭亡的。因此,周应当效法文王施行德政,即关注民意,争取民心。周人直面现实,总结教训,深刻意识到收拢民心才是国祚长久的根本保障。相较于迷信武力和神鬼庇佑的商朝统治者,周人强调以“德”治国,在“敬天”之外提出“保民”的政治宗旨。这种强烈的忧患意识和现实关怀通过宗庙颂歌反复诵唱,成为周人治国的意识形态。总之,礼乐文化和德治思想在“政治共同体”和“血缘共同体”之外,又构筑了一个“文化共同体”。

由视觉和听觉协同的感受,学生真切化地体悟了周代形成的“文化共同体”,并对既有尺度、又有温度的周代社会产生了尊重与向往——周以德服人,以礼规范,以乐促和;既尊尊亲亲,又天下归心,实现了秩序井然与政风和睦的美妙结合。

三、时空交错,领会中华文明奠基

于学生而言,前面“政治共同体”和“文化共同体”所激发的“家国情怀”是有时限的(仅停留于西周),他们需要借助纵深的领会,方能生成更高层级的“家国情怀”。因此,笔者在总结封邦建国与礼乐文化的历史意义时,利用时空交错,使学生在“中华文明奠基”的领会中涵养“家国情怀”。

从政治方面看,周人通过封邦建国,构筑了以周王室为核心、宗亲诸侯为支柱的政治格局;通过宗法制度,构筑了“家国同构”的政治形态,松散独立的方国联盟由此蜕变为宗法纽带的天下共同体。在以石器与木器为主要生产工具的年代里,能有效控制如此广大区域并维持几百年的共主地位,在同时期的世界文明中绝无仅有。而随着“天下共同体”的形成,华夏一体的观念也悄悄播下了种子。此后千年,历尽纷乱,却总有一种精神力量引领华夏儿女执着地追求统一。

从思想文化方面看,周人突破了夏商时代“神巫治国”的理念,基于现实反思,提出“以德治国”和“敬天保民”,成为古代中国政治理念由原始迈向成熟的里程碑;通过制礼作乐,周力图打造一个井然有序、和谐优雅的美好世界。其中蕴含的辩证哲思和崇高理念,成为华夏人文精神的滥觞,并通过后世儒家思想的继承与弘扬,塑造了以仁爱、守礼、和谐为特色的中华文明性格。

由时间和空间延伸的审视,学生纵深化地领会了周代对中华文明的奠基作用。正是在文明的纵横比较与远近勾连中,学生不仅对周代政治制度心存敬畏,还对祖国产生了一种认同感和归属感;不仅不再停留于对周代社会文化的温情向往中,更对源远流长的民族文化产生一种自信心和自豪感。

“作为历史教师,应该帮助学生树立面向人类世界、面向未来世界的‘家国情怀’。我们要教育学生钟爱自己的民族,珍爱自己的祖国;我们要教育学生对自己的历史心存温情和敬畏;我们要教育学生对民族的文化充满自豪和自信……”[4]“家国情怀”作为价值追求的目标,需要历史教师不断探索具体的实践路径。在《封邦建国与礼乐文化》一课中,笔者便试着解决这一问题——利用图文互证,在对政治共同体的具象理解中,落实“家国情怀”;利用感官协同,在对文化共同体的真切体悟中,落实“家国情怀”;利用时空交错,在对中华文明奠基的纵深领悟中,落实“家国情怀”。由此,关于“文明奠基”的课堂探索,却在潜移默化地培养学生的“家国情怀”核心素养。

【注释】

[1]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第4-5页。

[2]王家范,张耕华,陈江编:《大学中国史》,北京:高等教育出版社,2011年,第82頁。

[3]西周初期主要进行了两次大分封,分别发生在周武王、周成王在位时期。此处分析的是周公辅佐周成王时,改造分封制的内容。

[4]李惠军:《海纳百川,有容乃大——从“人类命运共同体”高度审视“家国情怀”》,《中学历史教学参考》2018年第4期。