依托信息技术 助力核心素养

朱贝多

与全球信息化发展规律一致,我国教育信息化进程已从强调基础建设的初始阶段,进入到“教育与技术的深度融合”的深入应用阶段。[1]进入“互联网+”时代后,信息技术与教育教学的融合为课堂教学提供了非常多元、丰富的呈现形式。信息技术在课堂中的应用也在不断更新教育教学的模式。

历史教学强调史论结合,用史实说话,在整合资源的同时使用多样化的教学技术和方式,推进历史课堂的有效性、时代性,有助于核心素养的渗透和落实。吴伟教授在《历史学科与历史素养》中写道:历史学科素养是通过日常教化和自我累积而获得的历史知识、能力、意识以及情感态度价值观的有机构成与综合反应;其所表现出来的,是能够从历史和历史学的角度发现问题、思考问题及解决问题的富有个性的心理品质。历史学科核心素养培养更要关注历史知识的消化、分解、提炼和转化。[2]下面笔者就自身在日常教学中的实例谈一谈,如何在教学实践中利用信息技术落实历史学科的核心素养。

一、借力“微”时代,落实唯物史观

随着生活节奏的不断加快,一场“微”革命正在进行,课堂教学中也步入了“微”时代。微课是以阐述某一知识点为目标,以短小精炼的视频为表现形式,提供碎片化、移动化、混合化和翻转式的学习。教师可将某个知识点或教学环节通过录制微视频记录下来,与学生形成互动的同时,帮助学生在短时间内理解知识点,且不受时间、地点的限制。

在九年级上册《决定美利坚命运的内战》一课中,首先讲授的是美国内战爆发的三个原因。1.根源:南北经济形态的不同,导致矛盾的焦点在奴隶制的存废问题上;2.西进运动:激化了南北之间的矛盾,加速了战争的爆发;3.导火索:林肯当选总统,主张废除奴隶制。美国内战爆发的原因看似简单,但要解释清楚三个原因中隐藏的深层次逻辑,就需要教师进行合理的教学安排,梳理其中蕴藏的内在逻辑,通过唯物史观的渗透,带领学生体会内战爆发的必然性。

为了更好地让学生理解美国内战爆发的三个原因之间的关系,笔者利用微课技术,采用“教学导入——主体内容展开化——总结”的教学模式,以纯音乐《啊,船长,我的船长》为背景音乐(怀念林肯的曲子),在导入环节中播放中美贸易战的视频,引出美国历史上的重要事件——美国内战,展示本环节的学习目标。

主体内容方面,设计如下:第一步,展示美国独立初期十三个州的概况,他们分布在大西洋沿岸,经济形态是北方工商业发达,南方实行大种植园经济。通过表格细化南北双方经济方式的差异,从原材料、劳动力、产品销售市场、关税四个方面进行比较。总结南方落后的种植园经济生产关系阻碍了北方资本主义生产关系的发展,导致两种经济形式产生了矛盾,矛盾的焦点是奴隶制的存废问题,进而完成战争爆发的根源梳理。

第二步,经济差异在政治上的反映。随着西进运动,美国领土逐渐由大西洋沿岸扩展到太平洋沿岸,南北双方都希望西部新建州采用已方的经济形态,增强已方的政治力量。(补充)美国总统大选的“选举人票”和“赢家通吃”原则。北方的工商业资产阶级成立共和党,主张扩大民主自由和反对奴隶制;而南方种植园主建立民主党,主张扩大奴隶制;两党的候选人想在总统选举中获得胜利,就要尽可能多地在西部复制自己的经济模式,进而影响到政治层面。

设置探究:西进运动与美国内战、美国民主之间有何关系呢?

展示史料:

材料一:南北战争过程中,西部各州的态度成为战争胜负的关键,“谁掌握这些州,谁就能统治联邦”。

——《马克思全集》

材料二:没有西进运动,南北矛盾不会尖锐激烈到战争地步;同样,没有西进运动也就不会有西部这样强大的政治经济力量和北方资产阶级战胜南方奴隶主的胜利。

——《西进运动对美国民主政治的影响》

通过分析材料得出,西进运动激化了南北矛盾,加剧了战争爆发的可能。另外西进运动对美国民主有着深远的影响,美国共和政体在西进运动中不断扩展。

第三步,展示林肯竞选宣言。

“历史的所有事发生的根本原因是物质的丰富程度,......生产力和生产关系之间的矛盾、经济基础与上层建筑之间的矛盾,是推动一切社会发展的基本矛盾。”[3]总结1860年共和党领袖林肯当选美国第16届总统,成为战争的导火线。通过层层梳理得出内战爆发的原因,分析其中的经济、政治因素,在教学中渗透唯物史观。利用微课创造虚拟对话空间,通过共情的授课思维拉近与学生的距离,学生可以随时观看。

二、融合“SMART”技术,培育时空观念

建构主义学习理论认为,学习不是教师单方面向学生灌输知识,而是学生在一定社会文化背景下,通过他人的帮助,利用相关学习资源,积极主动地建构自己知识的过程。学生不是被动的接受者而是主动的建构者,强调学生学习的主观能动性。在中学历史教学中采用现代化的教学手段,可以将抽象内容具体化、微观事物宏观化、复杂事物简约化。在历史教学中使用交互式电子白板能够激发学生的学习兴趣,培养学生的思维能力;通过形象、直观的设计,落实历史核心素养中的时空观念。

历史的三元素——“人”、“时间”、“空间”,三者缺一不可。[4]时间、空间知识对历史研究至关重要,时空观念作为历史学科核心素养之一,是指将所认识的史实置于具体的时空条件下,进行观察、分析。以七年级上《百家争鸣》一课为例,学习诸子百家的主张,了解各流派的发源地及影响的地理范围,采用SMART电子白板,通过遮幕、气球等功能请学生竞猜,一一得出道家、儒家、法家、名家等各派的代表人物和空间位置。通过使用白板这一功能增加学生学习的趣味性、积极性、有效性,在寓教于乐中培育出学生的时空观念。

三、利用“希沃”共情,渗透家国情怀

希沃技术作为教育教学的手段进入课堂教学方兴未艾,在课堂教学中发挥着重要作用。除了常规的图片展示、动画效果、文字编辑外,还具有其他功能为课堂教学服务。例如在《鸦片战争》一课中,带领学生通过图说历史赏析历史画作,从普通人的视角感受鸦片战争的血腥和对中国的影响,涉及到家国情怀的渗透。家国情怀是学习和探究历史应具有的社会责任与人文追求。[5]在教学中,可以通过共情引发学生的责任感。学生可以与历史名人共情,亦可与历史中的普通百姓对话产生共情,进而引发深思,达到素养目标。

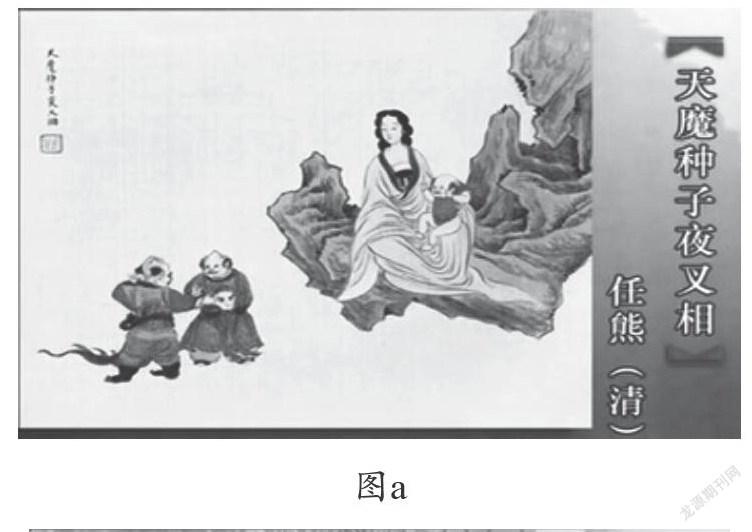

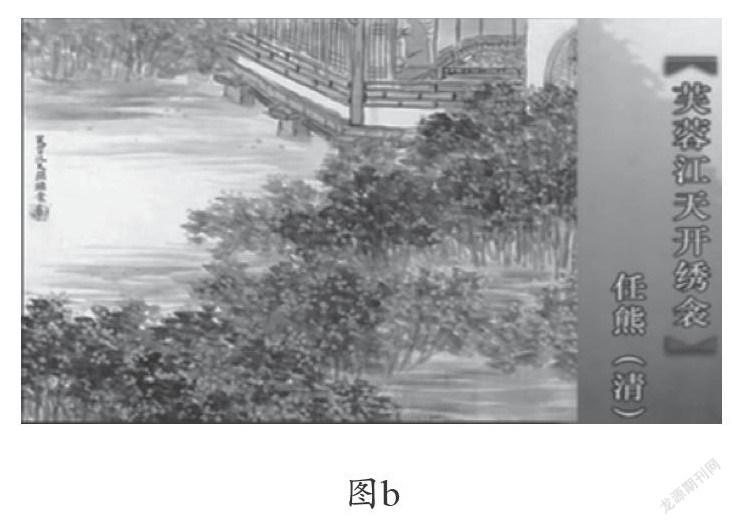

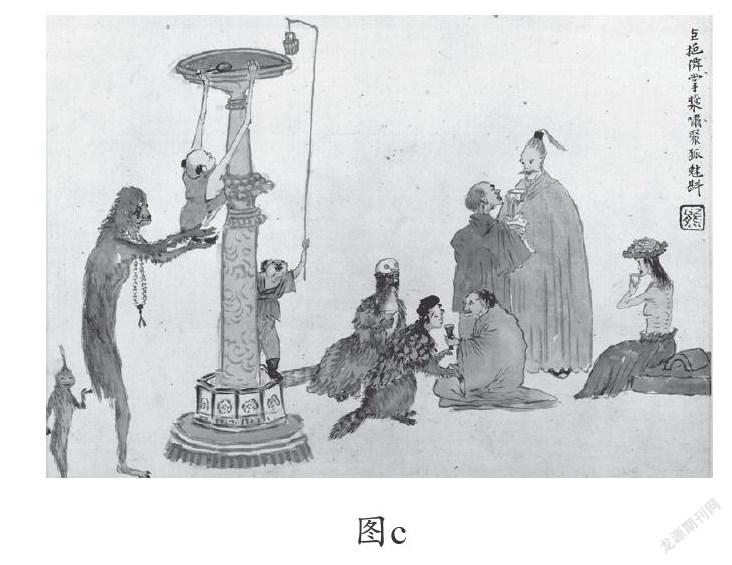

本课通过对《姚大梅诗意图册》中关于鸦片战争画作的赏析,勾连出鸦片战争对普通人的影响;教学中利用希沃的录制功能,在课前准备好图片和解说的视频。解说内容大体如下:图a《天魔种子夜叉相》画中有两个在交谈的夜叉,它们是中国传统认知当中大恶鬼的化身,暗喻英国侵略者觊觎中国的丑恶嘴脸,画面影射1840年定海沦陷,作者以诗作印证;图b《芙蓉江天开绣衾》描绘的是宁静美好的芙蓉湖畔,临湖的闺房空无一人,隐喻因战争而逃亡了的姑娘,画作背景是1841年宁波失陷,闺房中消失的姑娘是姚大梅的姬妾李素儿,她因战争而逃离家乡;图c《上挹仙掌桨,啸聚狐魅斟》画作中大小十个妖魔相聚,争相竞饮露盘中的清露,左侧的狒狒为正在舀取清露的英国侵略者,右侧赤裸上身的清人屁股下坐着一块瓦钮印玺,这些寓意清政府的腐败,导致国家主权沦丧。

通过三组姚大梅图册,投射出清朝一个普通人的视角:从战争爆发到战争中的逃亡,再到战后签订南京条约。通过画作隐喻作者对时局的忧愤和无奈,对清政府求和的讥讽。通过小组讨论,师生总结得出鸦片战争中输掉的不仅是清政府,也葬送了普通百姓的幸福。设计“图说历史”是为了培养学生健全的人格,历史事件的小细节也能促进家国情怀的形成。

四、结语

信息技术的有效运用是“互联网+”时代的体现,通过技术丰富课堂,促进魅力课堂和智慧课堂的生成;教师在教学中智慧的运用信息技术,通过技术丰富课堂,促进魅力课堂和智慧课堂的生成,有助于实现传统与现代的互动融合,进而培养和落实学生的核心素养。

【注释】

[1]何克抗:《学习“教育信息化十年发展规划”——对“信息技术与教育深度融合”的解读》,《中国电化教育》2012年第12期。

[2]吴伟:《中学历史教学的知识传授与历史素养培养》,《课程·教材·教法》2013年第8期。

[3]李惠军,張其中,施洪昌:《博识而畅行 广征而顺达(三)——求问唯物史观与时空观念、史料实证、历史解释之间的关系》,《中学历史教学参考》2016年第11期。

[4]杨鸿烈:《史学通论》,长沙:岳麓书社,2012年,第12页。

[5]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第5页。