“史料实证”素养落地的思考*

席长华 张惠贤 王丙申

“史料实证”是历史学科核心素养中的核心,因为历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现存的史料。要形成对历史的正确、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真,这是历史学的重要方法[1]。在实际教学中,依然存在“以论带史”的现象,存在伪“学生生成”现象。本文拟重构美国“三次序材料教学法”次序,探讨“史料实证”素养落地的思考。

一、“史料实证”重在“证”的过程

早在五大核心素养正式公布之前,李晓风[2]、何成刚[3]等学者们对“史料实证”提出过不同的看法。一线老师也认为“史料实证”就是要运用不同史料来证实或证伪历史。“实证”而非“证实”。新华词典对“实证”的理解是“实际的证明,确凿的验证”。我认为重在“证”,重在证的过程。“证实”的解释是“确认、证明”。重在“实”,重在证的结果。因此,“史料实证”是运用史料来证明历史事实的过程,而非运用史料来证明历史事实的结果。“史料实证”素养指的是培养学生努力探究历史真实的过程,或培养学生学会实证的态度与方法。2017版课程标准对“史料实证”的定义:“史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。”[4]显而易见,课标对史料实证解释的落脚点也在于“态度与方法”。

二、“证”的过程异象:以论带史

史料从价值角度可分为一手史料和二手史料,要达成“史料实证”素养,到底是一手史料好还是二手史料好?在目前课堂上,大量存在运用二手史料来证史的现象,这很容易造成“以论带史”。如有老师在上《新民主主义崛起》一课中,老师设计了“多维视角看五四”,首先是政治角度看五四,老师用了两则材料,得出了五四运动是新民主主义革命的开始。

五四运动的杰出意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的新姿态——彻底地不妥协地反帝反封建。

——毛泽东《新民主主义论》

“五四运动既是第一次历史巨变的补课,也是第二次历史巨变的新起点。”

——彭明《五四运动史》

再从思想角度看五四,运用了下面材料:

五四以后,民主与科学的观念开始成为中国人的一种基本价值观念。没有人敢公开反对民主与科学。

——郑大华(社科院近代史所研究员)

五四运动后,马克思主义在中国风起云涌。

——《东方杂志》1921年2月 25日

老师呈现材料后,得出“五四运动进一步宣传民主、科学和马克思主义,促进了思想解放”的结论。

很显然,上述四则材料均属于二手史料,均是结论性或观点性史料,用结论来证明结论,结果只能让学生强化一个认识:权威者的观点都是这样的,我们还有疑问吗?这不是“史料实证”素养!

三、重构“三次序材料教学法”助推“史料实证”素养的落地

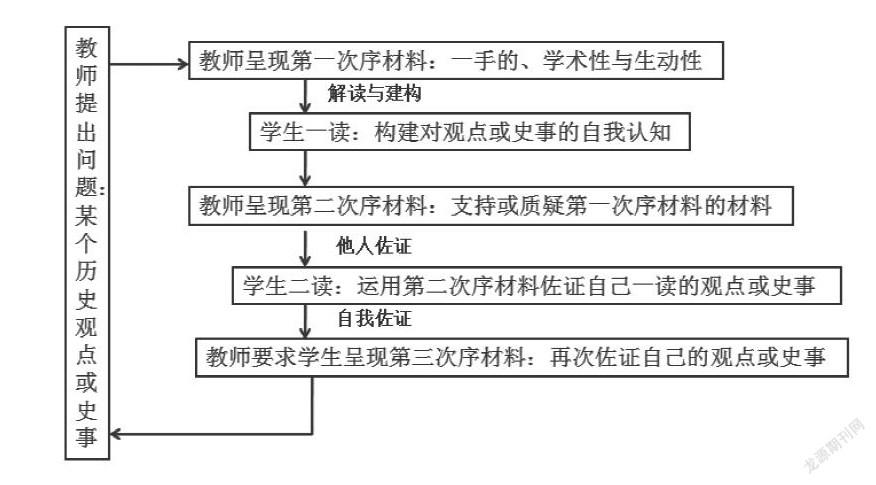

“三次序材料教学法”是美国伊利诺州立大学的弗雷德瑞克·德雷克(Frederick D. Drake)教授和印第安纳大学的莎拉德·德雷克·布朗(Sarah Drake Brown)教授提出来的。2007年11月,华南师范大学教育科学院的硕士研究生陈伟壁把该方法的研究资料完整地翻译出来。华南师范大学历史文化学院的黄牧航老师随即结合我国中学历史教学的内容设计出案例加以推广。黄教授认为,“三次序材料教学法”堪称是一个把高校研究与中学教学相结合的典型案例。[5]第一次序材料是学生运用老师给出的材料进行论证,多偏重于一手史料;第二次序材料是后来学者的研究,可以是正反观点的,以培养学生思辨思维;第三次序材料是学生自我提供的,以证明自己前面观点。三次序材料教学法确实对于“史料实证”要培养“证据意识”的态度与方法非常适切。如果用模型图来呈现应当是这样:

但是,认真探究起来,这种三次序的材料验证法,还是太单调,太单线了,从学生自我构建到专家观点佐证,再到自我提出佐证材料,尤其第三步自我提出佐证,是一种认识的强化行为,缺少了对自我构建的反省和对专家学者观点的再次审视。我将三次序材料教学法的顺序调整成如下模型:

第一次序材料依然是经典的、集学术性和趣味性于一体的一手材料,第二次序材料应当是学生自我主动提供的补充性材料,第三次序应当是呈现专家学者研究的二手性材料。看似只是把第二次序和第三次序调了一下,但起到的作用却不同,第一次序第二次序均是遵循了研究的思路,从史料到结论,再从新史料佐证结论。第三次序是专家学者研究的观点,学生可以对照专家学者观点反思自我构建的合理性及研究路径的科学性,或者更进一步,可以对专家学者研究的观点提出自己新的看法,然后再进行新的论证。它符合“史料实证”四个水平层次的递进要求,即从单一史料例证,到不同来源不同角度互证,再到不同观点进行辩证,培养了学生思辨思维,让学生进行独立探究形成对历史问题的全面的、客观的解释。

下面我结合本人课例《维新变法》课标“(2)理解维新变法思想在近代中国社会进程中所起的作用”任务,谈谈如何运用重构的“三次序材料教学法”落实“史料实证”素养的达成。

历史教学离不开情境的创设,针对课标(2)的任务我创设如下情境和任務:“有人说维新变法昙花一现,有人说戊戌政变后变法依然在继续,请你运用老师所给的学材进行观点论述,也可提出自己的观点。”我呈现了以下八则材料给学生阅读。

(1)根据《清实录》记载,光绪二十四年四月乙已日,即公元1898年6月11日,光绪帝颁布诏书,原文如下:

……京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办,着……,以期人材辈出,共济时艰,不得敷衍因循,循私援引,致负朝廷谆谆告诫之至意。将此通谕知之。钦此。

(2)戊戌变法终结后,梁启超在日本驻华使馆的庇护下,搭乘日本军舰“大岛”号,于1898年10月18日逃到日本东京。不久,康有为也在英国驻华使馆的庇护下,经香港赶到日本。劫后余生,师徒们异国重逢,禁不住悲从心来,抱头痛哭。

——余音:《百年黄昏 回到戊戌变法历史现场》

(3)戊戌变法者们的尴尬:在老百姓眼里,“康党”根本不值得半点同情,他们都是一群瞎折腾的“白脸奸臣”。戊戌政变发生后,与维新派走得很近的张荫桓远戍新疆。在押解途中,“观者数万,咸呼曰‘看大奸臣!’”……八国联军破城入侵,居然有人传言亲见是康有为带领洋兵进来的!

——王龙 《天朝向左,世界向右》

(4)《天演论》出版之后,不上几年,便风行到全国,竟作了中学生的读物了。……几年之中,这种思想像野火一样,延烧着许多少年的心和血。

——胡适《四十自述》

(5)谭嗣同“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”

——《视死如归》《国闻报》(1898年9月27日)

(6)(慈禧)在1898年 10月15日的一份谕旨中说:“前因中外积弊过深,不得不因时制宜,力加整顿。 而宵小之徒,窃变法之说,为煽乱之谋。业经严拿惩治,以遏横流。至一切政治有关国计民生者,无论新旧,均须次第推行,不得因噎废食 。……用特再行申谕,嗣 后内外臣工务当清白乃心,一化新旧之见。”

——马勇《清政府对百日维新的检讨与反省》

(7)戊戌维新,虽时日极短,现效极少,而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也...... 戊戌维新之可贵在精神耳,若其形式则殊多缺点....... 若其精神,则纯以国民公利公益为主……。盖立国之大原,于是乎在。精神既立,则形式随之而进,虽有不备,不忧其后之不改良也。此戊戌维新之真相也。

——梁启超《南海康先生传》

(8)维新派的目标正是我们的目标,他们的计划好倒是好,就是有些不切实际和操之过急。然而,距今大约三十年以前,绝大多数局外人不也是这样评论日本的明治维新,而明治维新不是扫除了日本的旧秩序吗?不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷。

——《泰晤士报》主编姬乐尔致该报驻北京记者莫理循的信(1898年11月25日)

第一次序:学生围绕学材,寻找能证明自己观点的材料,并运用材料进行论证。有学生使用学材(2)(3)赞同“昙花一现”。更多学生运用其他6个学材赞同后一观点。还有学生提出“维新变法在政治上是失败的,但思想解放的影响是深远的,是继续的。”这样,学生通过辨析、整理史料,进行自我认知的构建。

第二次序:让学生在老师提供的史料外,提出新的史料作为自己观点的证据。赞同第一个观点的同学,马上提出自己的补充史料“戊戌六君子被杀”,“康梁逃出国外”,“光绪帝被囚禁”、“許多维新书籍被禁”等证据加以补充。赞同第二观点的同学提出“清末新政”、“预备立宪”、“科举制被废除”、“民族资本主义在1901至1911年得到极大发展”等等论据。我之所以要设计让学生开发第二次序史料,就是体现“史料实证”素养的内涵,如果在我们课堂所教之外,学生在以后阅读中看到新的证据,能否构建起对事物的新看法,这就是“史料实证”素养的核心所在。

第三次序:老师呈现后来学者研究观点,让学生比照自己建构的认知,再次反省自我构建,审视权威。

梁启超说得好:“戊戌维新,虽时日极短,现效极少,而实20世纪新中国史开宗明义第一章也。”真的,我们如不把“开宗明义”的“戊戌变法”的意缔牢结先搞明白,以后接着而来的“辛亥革命”“五四运动”“联俄联共”“法西斯运动”等,都不容易说清楚。

——唐国刚《从晚清到民国》

维新改良的潮流急速地涨涌于民族觉醒的曙光之中,成为那个时代的主流。它吸引着一切爱国的中国人从改革中寻求民族的出路。例如,商人经元善就是因此成为一个著名的政治人物的。同时,孙中山、杨衢云、陈少白也挟着革命的风雷走上前来。他们代表着历史的下一个阶段。但惊醒他们的,同样是甲午战争的炮声。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

这两则材料一出,是对本节课的认识的一个提升,似乎给所有学生打开了另一扇窗,因为,学者把维新变法放到了一个中国长时空考虑,和后面的“辛亥革命”“五四运动”“联俄联共”联系起来了,学生跳出了维新变法看维新变法,不管是持“昙花一现”观点的还是持“变法继续”观点的同学,都十分明确维新变法对中国近代民主化近程起到巨大的思想解放作用。

本文所述,是基于对“史料实证”概念入手,强调“史料实证”培养学生的是运用多种材料“证史”的态度与方法,改变老师们认为“史料实证”一定是“证史”结果的认识。“证”的手段应当借用并创新美国“三次序材料教学法”的次序。籍此,改变老师们上课“以论带史”现象,以期为“史料实证”素养的落地提供一个角度的思考和借鉴。

【注释】

[1][4]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第5页。

[2]李晓风:《对于历史学科“核心素养”的一些疑惑和商榷》,《历史教学》2016年第11期。

[3]何成刚:《历史核心素养的提炼与培养》,《历史教学》2016年第11期。

[5]黄牧航:《三次序材料教学法:美国的经验与中国的实践》,《中学历史教学》2008年第8期。