京津冀产业空间关联网络特征及其转移效应研究

温科 张贵

摘 要:基于2002—2016年规模以上工业数据,运用社会网络分析方法对京津冀产业空间关联特征及其转移效应进行了实证考察。研究发现,产业空间关联程度更加密切,关联网络稳定性逐步提升;天津、北京、唐山以及石家庄处于网络中心位置,发挥“中介”作用; “收益人板块”和“经纪人板块”从“谄媚人板块”和“孤立者板块”获得更多产业溢出,网络处于不平衡状态;网络紧密性的加强对产业网络整体转移效应具有显著促进作用;度数中心性以及中间中心性的提升有利于获取产业转移效应。产业空间关联网络特征为京津冀产业协同发展带来了挑战,但也为产业转移和溢出方向的调整与优化创造了条件。

关键词:空间关联;产业;转移;社会网络分析;溢出

中图分类号:F061.5 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2019)-01-0001-12

2014年2月26日,习近平总书记明确提出京津冀协同发展是一个重大国家战略;在2015年4月中央政治局审议通过的《京津冀协同发展规划纲要》中指出京津冀协同发展的核心是有序疏解北京非首都功能,需要在产业升级转移等重点领域率先取得突破。而要有效调整区域产业结构、完善区域发展体系、整合区域资源、推动区域产业发展,必须明确产业定位和方向,加快产业转型升级,推动产业转移对接[1]。因此,产业的发展和有效转移成为京津冀区域协同发展的主要目的和动力。同时区域内部区际产业的转移必然是建立在区际产业空间关联的基础上[2],研究区域产业空间关联及其产业转移效应成为京津冀产业发展分析的重要基础。

国外对于区域产业空间关联的研究主要包括以下三类:一是“产业空间集聚的古典区位论”。其立论基础是古典经济学,强调产业集聚的影响和作用,但没有考虑产业集聚的原因和方向。如Webber(1909)开创了产业空间集聚的古典区位理论[3];在Webber 研究的基础上,Marshall(1920)提出产业的空间集聚是实现各种生产要素共享的基础[4]。二是“产业空间集聚的新古典经济理论”。其是新古典经济理论与产业空间集聚理论的结合。如Isard(1956)提出产业链中各产业建立的经济联系和分工体系是产业空间集聚的重要基础[5];Jacobs(1969)强调空间集聚有利于提升整个产业的创新水平[6];Krugman(1991)开创了“新经济地理学”,解决了新古典经济学在空间经济学中的应用问题[7];Drucker(2013)提出产业集聚的情况对地区间的产业竞争结构和绩效产生重要影响[8]。三是“空间溢出理论”。如Brun et al(2002)提出沿海对内地具有经济溢出作用[9];Huallachain and Leslie(2005)指出人均专利量的变化在一定程度上体现出地区之间的空间知识溢出效应[10];Capello(2009)提出空间溢出效应的普遍性,采用“认知”的方法解释空间溢出的条件和途径[11]。

国内学术界结合国内情况也对区域空间关联理论提出了较为独特的观点。如李敬等(2014)提出中国区域经济增长溢出效应呈现梯度特征[12];余泳泽和刘大勇(2013)以及赵增耀等(2015)基于创新价值链视角,指出中国创新效率的空间依赖性较为明显的结论[13-14]。

纵观国内外的研究内容和成果,产业空间集聚和空间溢出研究较好说明了产业空间关联的作用机制以及溢出要素对于空间关联的影响机制,但也存在以下局限:一是并未体现产业空间关联网络的“整体”特征和结构;二是并未进一步揭示空间关联个体间的“位置”关系;三是并未揭示空间关联个体的“局部”集聚现象及其关系;四是并未提出产业空间关联的社会和经济效应,这不利于空间关联理论的现实应用。本文运用2002—2016年市际规模以上工业数据,通过分析京津冀产业空间关联网络的整体、局部、个体以及集聚特征,进一步实证检验京津冀产业空间关联网络效应。

一、方法与数据

(一)研究方法

有关产业空间关联的关系确定方法主要包括引力模型、基于极大似然值的空间计量模型、Moran指数等。[15]本文选择引力模型来对产业的空间关联关系进行分析,具体原因包括以下方面:一是基于极大似然值的空间计量方法以及Moran指数能够得出產业空间关联程度,但不能揭示关联关系的方向;二是基于极大似然值的空间计量方法需要考虑模型的空间滞后因素,因此产业空间关联关系的准确性会受到影响。本文将引力模型与社会网络分析方法进行结合,首先可以考虑地理的距离因素对于关联关系的影响,其次可以总体构建各地产业之间的关联关系,再次可以有效描述各地产业之间的关联方向,最后可以为产业空间关联的效应研究提供实证依据。传统的引力模型仅包括距离要素和影响参数,为了更加细致地和全面地揭示产业的空间关联关系,本文在借鉴刘华军等(2015)研究结论的基础上[16],对引力模型进行修正(见公式(1))。

公式(1)中,其中,i,j代表各个地市;yij为地市i和j地市之间的产业引力值;Xi和Xj分别表示地市i和地市j的规模以上工业产值;xij表示地市i在地市i,j之间产业相互联系的贡献率;Ai和Aj分别表示地市i和地市j的年末人口数;Bi和Bj分别表示地市i和地市j的地区生产总值;Ci和Cj分别表示地市i和地市j的人均地区生产总值;Dij则表示地市i和地市j的城市距离。本文选择产值作为模型的核心指标,主要是由于产业产值的不同是造成地区产业差距的主要结构性因素,它对于分析产业地区差距、产业的不平衡分布及其产业空间关联特性具有重要作用[17]。

通过公式(1)的计算可以得到京津冀各地市之间的产业空间关联矩阵。为更好运用社会网络方法,需将矩阵中的数值同一化,即以矩阵各行数值的平均值作为比较对象,高于平均值的取1,代表地市之间的产业具有关联关系,低于平均值的取0,代表地市之间的产业没有关联关系。在同一化的基础上,建立京津冀产业空间关联网络。

基于区域产业和经济发展关系的不断变化,本文对京津冀2002—2016年的产业空间关联情况进行动态比较研究。产业空间关联网络特征主要体现为三个方面,一是网络整体特征,可以用网络密度、网络平均距离以及网络效率等指标表示;二是网络个体特征,可以用度数中心性、中间中心性、接近中心性以及结构洞限制度等指标表示;三是网络集聚特征,可以用块模型进行分析[18]12-14。

(二)数据来源

产业空间关联引力模型中所需的规模以上工业产值来源于《中国工业经济统计年鉴》;年末人口数以及地区生产总值等数据来源于《河北经济年鉴》 《天津统计年鉴》以及《北京统计年鉴》;地市之间的地理距离以城市之间的球面距离表示。其中,规模以上工业产值以及地区生产总值按照2002年=100进行平减,以消除价格变化因素对这两种指标的影响。

二、京津冀产业空间关联特征

(一)整体网特征分析

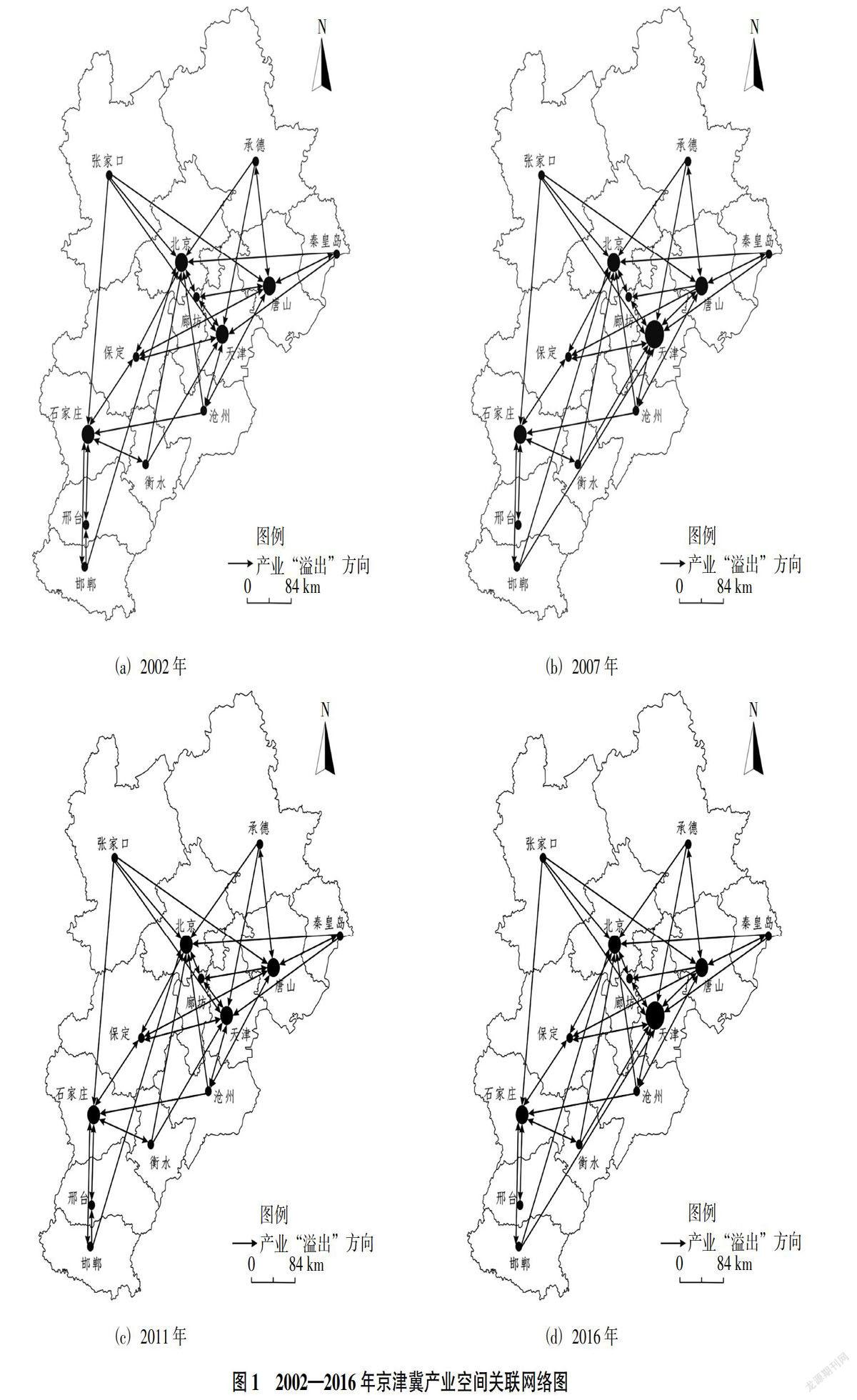

基于公式(1)建立产业空间关联矩阵并运用UCINET和ArcGIS等工具对矩阵进行可视化呈现后,可得京津冀2002—2016年的产业空间关联网络(见图1)①。

本文通过网络密度、平均距离、凝聚力、网络关联度、网络等级度、网络效率以及网络关系数等整体网指标对产业的空间关联整体情况进行描述(见表1)。其中网络密度、网络关联度、网络关系数与网络关联程度是成正比;网络平均距离、网络等级度以及网络效率与网络关联程度成反比;网络关联程度越大,网络个体受到的影响可能强,网络为个体提供各种资源的同时也限制个体发展。

表1中描述了2002—2016年整体网各项指标的演变情况,可以发现历年的网络关联度和网络等级度基本没有变化,说明京津冀产业空间关联网络的等级森严程度没有得到改善,这不利于京津冀各地之间资源的有效流动;除了网络效率之外,网络密度、网络平均距离以及网络关系数的变化趋势不清晰。结合图2和图3,可以进一步发现网络关系数总体呈现上升趋势,由2004年最低的38个增长到2016年的42个,与之相对应的是,产业空间关联网络的密度也在上升,由2004年的0.240上升至2016年的0.269。网络关系数和网络密度的上升说明京津冀地市之间的产业空间关联愈发紧密。关联网络的实际关系数为156个(13×12),而考察期内网络关系数最大的是2013年的43个,说明产业空间关联网络的发展空间和潜力还很巨大。网络平均距离从2002年的2.285下降至2016年的2.160,网络效率从2002年的0.773下降至2016年的0.742,说明产业空间关联网络中连线逐步增多,网络愈加稳定。本文认为,随着市场体系的不断完善,京津冀产业发展的市场主导作用逐步显现,关联网络中个体间的交易成本逐步下降,关联关系增多,网络稳定性也有所增强。

(二)中心性特征分析

本文通过测量产业空间关联网络的度数中心性、中间中心性、接近中心性,分析考察京津冀各地市在产业关联网络中的地位和作用(见表2)。度数中心性表示网络中的某结点与其他结点连接的数量表现程度;中间中心性表示网络中的某结点在网络中的相对重要性以及对网络资源控制的程度,也可表示某结点是否在网络中处于中心位置、是否起到重要的“中介”作用;接近中心性表示网络中某结点与其他结点的“距离”表现,如果某结点与其他结点都很近,表明其接近中心性更高。

根据表2的点度中心性测算结果,产生关系最多的地市按照“石家庄→石家庄和北京→北京→天津”的轨迹发生变化,天津在京津冀产业空间关联网络中的中心地位逐步确立,原因可能在于这些地市与其他地市之间存在产业转移和外溢。邢台、邯郸以及衡水等地市的度数中心性持续排在最后几位,说明这些地市与其他地市的产业联系较少,其中原因可能在于它们的产业规模较小,如邢台与衡水,也可能在于它们地处京津冀区域的边缘地带,如邯郸。更进一步地,根据表2中的点入度和点出度测算结果,2002—2016年高出点入度均值的地市变化情况与点度中心性基本一致,石家庄的点入度逐步下降并且与点出度的差距逐步变小,天津和北京的点入度逐步提升并且与点入度的差距逐步变大,说明其他地市的产业及资源逐步向天津和北京转移和溢出,其中原因可能在于天津和北京产业规模效应和范围效应较强,对京津冀其他地市的产业发展具有“虹吸效应”。

根据表2的中间中心性测算结果,控制网络资源能力最强的地市按照“石家庄→北京→天津”的轨迹发生变化,说明天津在京津冀产业空间关联网络中的核心地位逐步得到确立并发挥着“中介”作用,其中原因可能是随着天津作为北方重要经济中心和全国制造业中心等地位的確立,要素集聚和高端产业承接功能不断增强,这提升了天津在产业空间关联网络中的支配、控制以及中心作用。邢台、邯郸、廊坊、衡水以及秦皇岛等地市的中间中心性持续排在最后几位,说明这些地市控制网络资源的能力较弱,原因可能是产业发展规模小,如秦皇岛、邢台以及衡水,也可能是地理位置偏远,如邯郸和秦皇岛,再者可能就是对外依赖性较强,缺乏产业发展的内生动力,如廊坊。产业空间关联网络中各地市的中间中心性呈现出非均衡分布特征,排在前几位的中间中心性之和占据总量的80%左右,说明网络中的产业联系主要是通过天津、北京、石家庄以及唐山等工业发达地区来完成。

根据表2的接近中心性测算结果,能够较快产生关联关系的地市按照“石家庄—北京—天津”的轨迹发生变化,说明天津与网络中其他地市之间的关系逐步“接近”并居于网络的中心位置。邢台、邯郸、廊坊、衡水以及秦皇岛等地市的接近中心性持续排在最后几位,说明这些地市处于产业空间关联网络的“边缘”位置,可能是地理位置偏远造成的,如邯郸和秦皇岛,也可能是产业联系的路径依赖效应较强,如廊坊,再者可能就是自身缺乏“吸引力”,产业联系产生的资源和基础不足,如衡水和邢台。

(三)结构洞特征分析

结构洞是指网络关系中两点之间的非冗余联系,能够使这种联系成立的点称之为“中间人”,并且结构洞能为“中间人”提供网络信息以及控制网络其他点的能力,弥补网络密度增强所带来的“负面效应”。能够测量结构洞的指标包括有效规模、效率、限制度以及等级度,其中限制度最为重要[19],它表示网络中的某个点在网络中拥有结构洞的能力,或者说是用来表示某个点控制网络信息或者其他点的能力,这种能力的大小与限制度的大小成反比。京津冀产业空间关联网络中的结构洞总体情况见表3。

根据表3的结构洞测算结果,能够最有效控制其他关联个体的地市按照“石家庄→北京”的轨迹发生变化,说明北京作为京津冀的经济和产业中心,对网络中其他地市的产业发展影响很大,能够在一定基础上控制网络中其他地市的产业行为;它承担着“中间人”的角色,其他地市在通过它产生产业联系时,能够更好地避开“冗余”关系,节省交易成本,提升关联效率;尽管石家庄的产业“中心性”地位正在下降,但其作为河北省最重要的产业中心,对河北其他地区产业的影响仍然很大。邢台、秦皇岛以及承德的结构洞限制度持续较高,说明它们对其他地市产业的影响较小,网络中的其他个体也很少通过它产生产业联系,究其原因可能是地理位置偏远、经济基础薄弱以及经营领域单一。

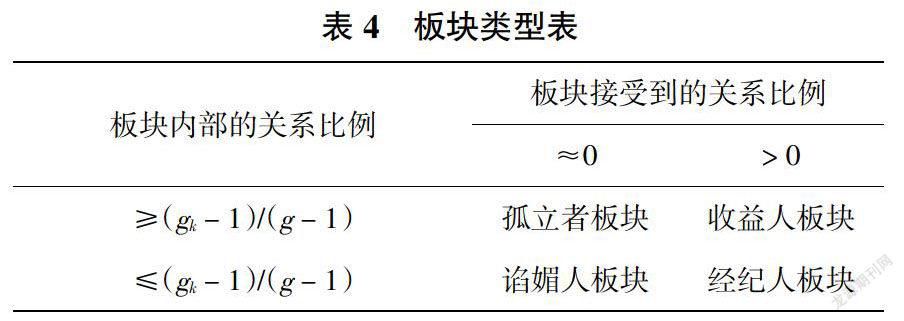

(四)块模型特征分析

块模型的原理是将研究对象总体分成几个离散的子集,一个子集称之为“板块”,同属于一个板块中的研究对象关系更加紧密,通过研究“板块”内部和“板块”之间的关系可以清晰了解网络的聚集效应。本文根据“板块”内外部的关系特征对“板块”分类[18]290-295(见表4)。

表4中,gk表示第k个板块中的成员数目,g表示所研究对象的总体数目。总体说来,各类“板块”的特征表现以下方面:一是“收益人板块”,此“板块”接收其他“板块”发出的关系明显多于它发出的关系, “板块”内部关系也较多;二是“经纪人板块”,此“板块”接收和发出关系都较多, “板块”内部关系较少;三是“谄媚人板块”,此“板块”发出的关系明显多于接收关系, “板块”内部关系较少;四是“孤立者板块”,此“板块”发出和接收关系较少, “板块”内部关系较多。

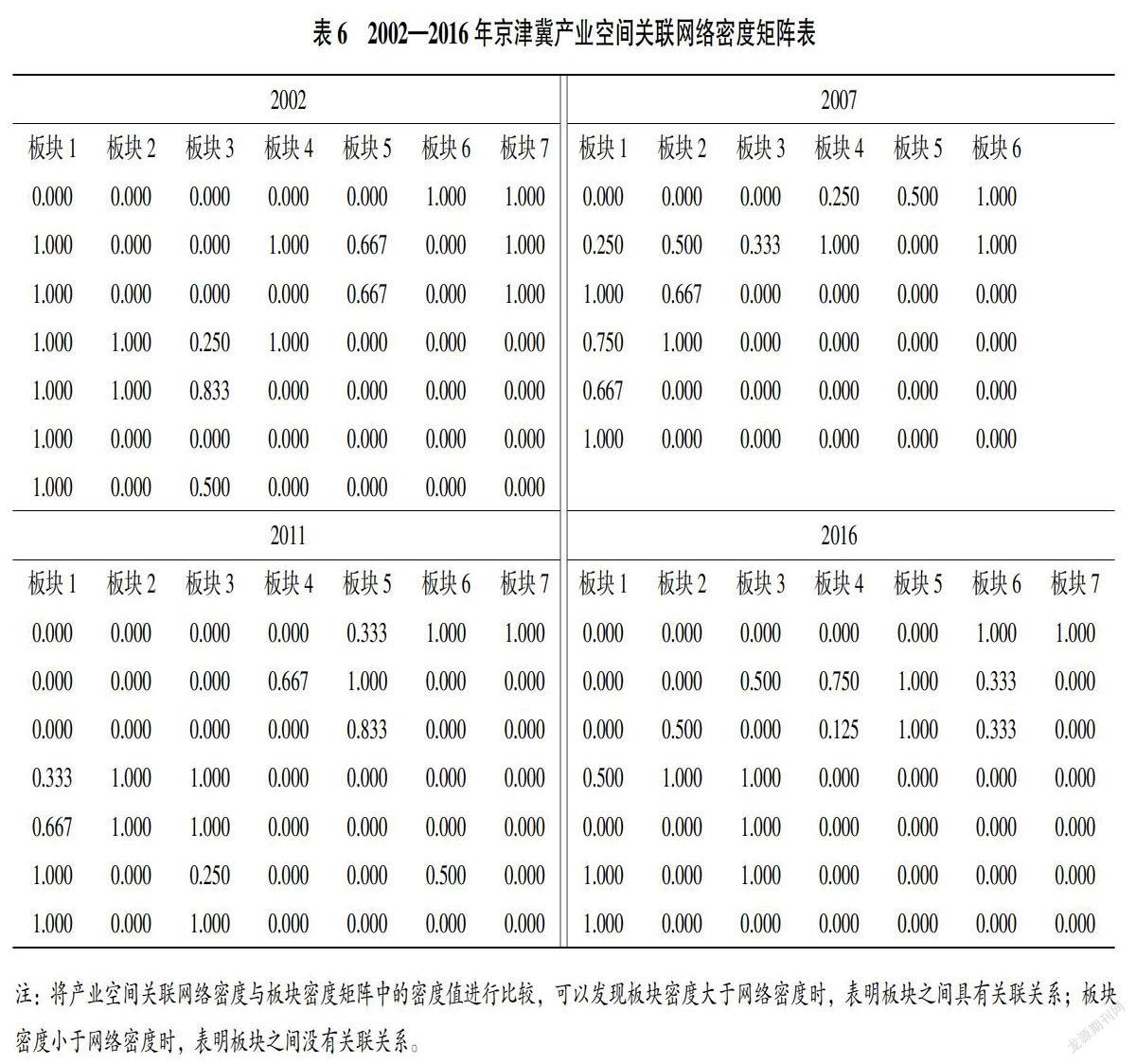

在对“板块”分类基础上,本文采用Concor方法研究产业空间关联网络的聚类现象,这需要确定各个板块在网络中的“角色”(见表5)并建立密度矩阵(见表6),以此为基础分析产业空间关联网络各个“板块”溢出效应的变化情况。

表5中, “板块”外的接受关系数代表某“板块”接受其他“板块”的溢出影响, “板块”外的发出关系数代表某“板块”对其他“板块”的溢出影响。在普遍缺乏“板块”內部关系的情况下,判断“板块”类型的标准主要是“板块”外部关系的情况。根据表4的定义,可以发现,以京津为主要成员的“板块”逐步由“经纪人”向“收益人”角色转变,说明此“板块”受到其他“板块”溢出影响的程度不断加深;以石家庄为主要成员的“板块”逐步由“收益人”向“经纪人”角色转变,说明此板块对其他“板块”的溢出影响逐步增多,使得自身产生的溢出影响与自身受到的溢出影响逐步平衡;以沧州、承德、秦皇岛、张家口为主要成员的“板块”持续承担“谄媚人”角色,说明此板块不断向其他“板块”产生外溢;以保定、衡水以及邯郸为主要成员的“板块”逐步由“孤立者”向“谄媚人”角色转变,说明此“板块”对其他“板块”的溢出逐步增多,与其他“板块”联系不断加强;以廊坊为主要成员的“板块”逐步由“谄媚人”向“孤立者”角色转变,说明此“板块”与其他“板块”的关系在减少;以邢台为主要成员的“板块”持续承担“孤立者”角色,说明此“板块”较为“封闭”,与其他“板块”的联系没有得到改善。

为更好分析“板块”之间的关联关系,本文根据“板块”角色的分布情况(见表5),进一步测算各个“板块”的密度矩阵以及“板块”间的像矩阵(见表6)。

在表5和表6的基础上,图4更加直观地表现出几大板块之间的动态关系。

根据表6和图4, “收益人板块”和“经纪人板块”接受来自“谄媚人板块”和“孤立者板块”的溢出,说明北京、天津、石家庄以及唐山等工业发达地区在发生产业联系时,获得了更多的产业资源。相对于“经纪人板块”, “收益人板块”对外溢出的关系更少, “经纪人板块”在获得溢出资源和关系的同时,也在将产业资源输送出去; “收益人板块”更多地将获得的溢出资源内部化,以形成自身产业发展的内生力量,尤其是“谄媚人板块”对“收益人板块”溢出的关系逐步增多。“谄媚人板块”将大量的产业资源和关系外溢给“收益人板块”和“经纪人板块”,但对“孤立者板块”没有外溢关系。“孤立者板块”与“收益人板块”和“经纪人板块”之间的外溢关系逐步减少,这使得“孤立者板块”成员的地位更加“孤立”。本文认为,产生以上现象的主要原因可能包括以下方面:一是“谄媚人板块”的成员基于产业升级以及国家政策的需要,主要与京津进行产业联系和对接,承接京津产业转移,在此过程中, “谄媚人板块”成员输送大量人力、物力等产业资源到京津等地;但由于产业技术落后、产业的地区异质性较强等因素,京津当地产业对外转移的意愿较弱,产业联系和对接的效果较差。二是由于“收益人板块”自身产业发展的需要,亟须更多产业资源,它对“谄媚人板块”成员产生“空吸作用”,这使得大量产业资源集聚到“收益人板块”。三是“经纪人板块”成员与“谄媚人板块”成员的经济规模与产业性质相差较小,彼此间形成了较为平衡的产业关系。四是“孤立者板块”中的廊坊由于长期与京津等地进行产业联系,对其形成产业依赖,逐步忽视了与网络中其他地市之间的产业联系;邢台主要是由于对外产业合作意识差、经济规模小、产业升级滞后、地处偏远以及其他地市对其产生的合作“替代”作用等原因,逐步与京津、石家庄以及唐山等地的产业联系减少。

综合京津冀产业空间关联网络的整体网、个体网以及块模型特征的分析结论可以发现,网络紧密性的加强对产业网络整体溢出效应具有促进作用;中心性的提升以及结构洞限制度的下降有利于获取产业溢出。

三、京津冀产业空间关联网络的转移效应分析

在对京津冀产业空间关联网络特征进行研究的基础上,进一步分析产业空间关联网络对产业转移存在何种效应;这体现了产业空间关联网络的社会和经济意义,即通过各种网络指标等“关系变量”分析产业转移等“属性变量”。本文主要从整体网和个体网两个方面实证分析产业空间关联网络对京津冀地市间产业转移的影响。

(一)产业转移效应的界定

本文运用产业结构变动系数衡量2002—2016年京津冀产业转移的基本情况[20],见公式(2)。

Qi为产业结构变动系数, qit(1)为比较期某地市i行业产业产值占京津冀i行业产业产值的比重,qit(0)为基期某地市i行业产业产值占京津冀i行业产业产值的比重;t(1)表示比较期,t(0)表示基期;在不特别指明情况下,比较期确定为基期的下一年,如比较期为2003年,基期为2002年,依次类推。

产业转移效应主要体现在转入和转出方面,产业转入可能是由地区产业向心力增加所引起交易成本的降低、转入地产业要素成本下降等因素造成的,产业转出可能是由市场拥挤效应引起的要素成本上升、市场竞争压力增加等因素造成的。因此,无论是基于“比较优势”理论、新古典经济框架,还是基于新经济地理学,产业转移效应的优劣并不能完全以产值升高或降低以及产业转入或转出表示[21],而是根据实际情况具体问题具体分析。

(二)整体网的产业转移效应分析

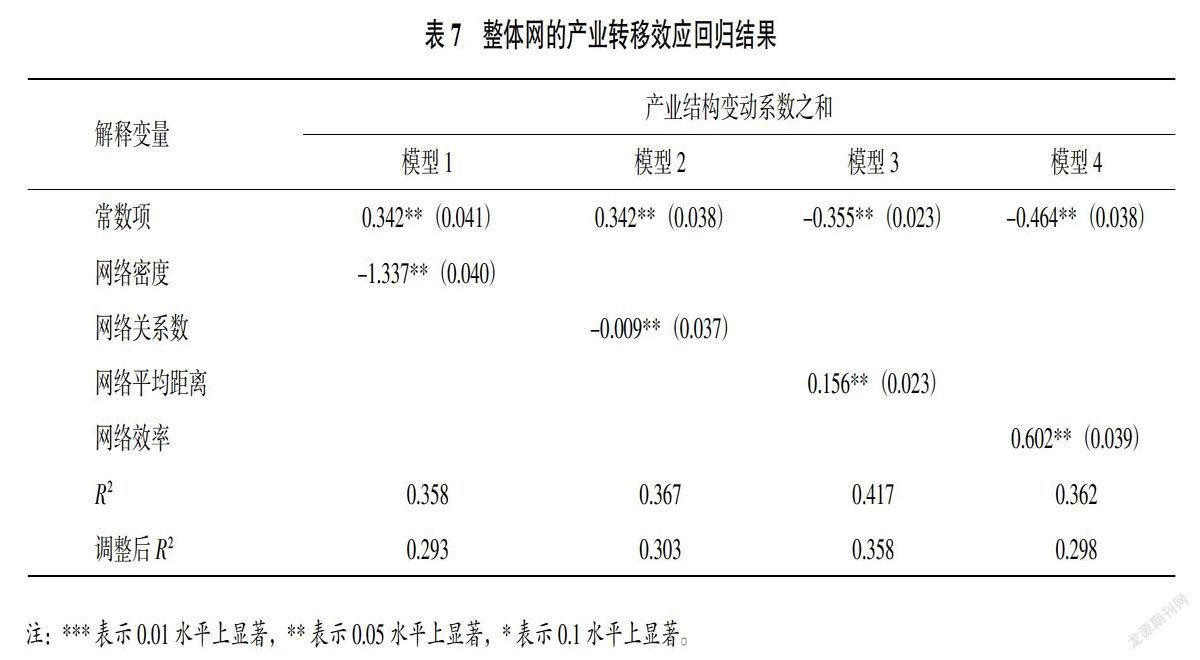

此部分以京津冀各地市产业结构变动系数之和作为被解释变量,分别对网络密度、网络关系数、网络平均距离以及网络效率等整体网指标数据进行OLS回归(见表7),其中,各地市产业结构变动系数之和表示京津冀各地市产业转移的综合情况。

根据表7的回归结果,网络密度、网络关系数、网络平均距离以及网络效率的回归系数分别为-1.337、-0.009、0.156以及0.602,并且都通过了5%的显著性水平检验,此估计结果表明网络密度、网络关系数、网络平均距离以及网络效率对产业结构变动系数之和具有较为显著影响。具体原因是:第一,网络密度和网络关系数的提升使得京津冀各地市产业总体呈现转出态势,这意味着网络个体联系的不断紧密和数量的增加更有利于产业转移,这可能会进一步强化京津的“收益人”角色,但也可能会促进“经纪人”和“谄媚人”之间的联系。因此,在增加网络密度和网络关系数的同时,应注意调整关系产生的方向以及某一方向关系的冗余度;冗余度过高,将使此关系占据过多的网络资源,增加交易成本,造成资源浪费。应加强“收益人”与“经纪人”之间的关联关系,实现“强强联合”,推动“收益人”冗余关系的有效溢出,发挥“收益人”与“经纪人”各自的产业优势。第二,网络平均距离和网络效率的降低也使京津冀各地市产业的转出效应更加明顯,这意味着网络连线的增多进一步破除了已有网络关系的障碍,使得“谄媚人”将更多产业资源外溢给“收益人”,也使得“经纪人”和“谄媚人”之间的联系更多,也更稳定,但这种更多的是一种局部平衡。因此,从降低网络平均距离和网络密度的角度,应在完善京津冀产业市场体系的基础上,发挥政府调节作用,平衡网络个体之间的产业关系,使产业网络从整体上更加稳定;在充分发挥各自比较优势的基础上,使各个网络个体都能获得产业转移和外溢效应。

(三)个体网的产业转移效应分析

此部分以京津冀各地市产业结构变动系数作为被解释变量,分别以京津冀各地市的度数中心性、中间中心性、接近中心性以及结构洞限制度等个体网指标为解释变量构建面板数据模型进行回归分析,并根据霍斯曼检验在固定效应(FE)和随机效应(RE)之间进行选择。

根据表8的回归结果,度数中心性和中间中心性的回归系数分别为负数并通过了5%的显著性水平检验,接近中心性和结构洞限制度的回归系数不显著,这表明度数中心性和中间中心性对京津冀各地市的产业转移具有较为显著的促进作用。根据表8中模型①的回归结果,京津冀各地市与其他地市联系越多,局部关联网络的产业转移效应越明显,这直接导致网络密度与网络关系数的上升以及网络平均距离与网络效率的下降,加强了整体网对各地市的影响,进一步促进了网络整体的产业转移效应。因此,对于度数中心性较小的地市,如邢台、衡水、廊坊以及承德等,可以加强自身与其他地市之间的联系;对于度数中心性处于中等水平的地市,如沧州、保定、张家口等,在与京津等地进行联系的同时,也要积极争取获得产业转移和溢出的“反馈”,由“谄媚人”向“经纪人”转变;对于度数中心性较高的地市,如北京、天津、唐山、石家庄等,推动唐山和石家庄对北京和天津的产业对接。根据模型②的回归结果,这说明中间中心性较高的地市,如北京、天津、唐山、石家庄等,加大了自身与其他地市的“比较优势”,通过较强的资源控制力,引导其他地市产业资源的转移和溢出方向,强化了“谄媚人”对“收益人”和“经纪人”的产业转移和外溢。因此,对于中间中心性较低的地市,如邢台、廊坊、秦皇岛、承德、衡水等,可以通过发挥自身的“资源禀赋”,提升产业地位,从“收益人” “经纪人”以及“谄媚人”处获得产业转移和外溢效应;对于中间中心性较高的地市,如北京、天津、唐山、石家庄等,要适当释放自身的冗余资源,提升产业效率,优化产业布局。模型③和④的回归结果不显著,说明处于产业优势地位的地市不是“主动”去争取资源或建立联系,而是由于具备较高的经济和产业规模,对处于产业弱势地位的地市形成“空吸效应”。因此,要平衡产业空间关联网络之间的关系,在发挥市场作用的同时,必须充分发挥政府的市场调节和引导功能。

四、结论与对策建议

(一)结论

本文基于2002—2016年京津冀13个地市的规模以上工业数据,从网络关系视角探析产业关联,通过构建引力模型建立京津冀地市间的产业空间关联网络,在此基础之上,运用社会网络分析方法对产业空间关联网络特征及其产业转移效应进行了实证分析。主要研究结论如下:

第一,整体网结构特征方面,京津冀产业空间关联网络的密度和关系数总体呈现上升趋势,各地市间的产业联系更加密切;网络平均距离和网络效率总体呈现下降趋势,网络稳定性更强。

第二,个体网结构特征方面,天津、北京、唐山以及石家庄高于度数中心性均值,说明这些地市与其他地市产生的产业联系最多,其中,天津在京津冀产业空间关联网络中的中心地位逐步确立;邢台、邯郸以及衡水等地市的度数中心性持续排在最后几位。高于中间中心性均值的地市包括天津、北京、石家庄以及唐山,说明他们控制网络资源的能力较强;邢台、邯郸、廊坊、衡水以及秦皇岛等地市的中间中心性持续排在最后几位。高于接近中心性的地市包括天津、北京以及唐山,说明这些地市能够较快地与网络中的其他地市产生联系并获得网络资源,它们承担着中心行动者的角色;低于邢台、邯郸、廊坊、衡水的接近中心性持续排在最后几位,说明这些地市承担着边缘行动者的角色。结构洞特征方面,北京、石家庄以及天津排在结构洞限制度的后几位,说明他们控制着网络关系并承担着“中间人”的角色;邢台、秦皇岛以及承德排在结构洞限制度的前几位。

第三,块模型结构特征方面,北京、天津承担着“收益人”角色;石家庄、唐山承担着“经纪人”角色;承德、秦皇岛、张家口、沧州、衡水、保定、邯郸承担着“谄媚人”角色;廊坊、邢台承担着“孤立者”角色。

第四,整体网的加强对产业网络整体溢出具有促进作用;中心性的提升以及结构洞限制度的下降有利于获取产业溢出。

第五,产业转移效应方面,网络密度和网络关系数的上升以及网络平均距离和网络效率的下降能显著促进产业转移;度数中心性和中间中心性的上升对京津冀各地市的产业转移具有推动作用;接近中心性和结构洞限制度对产业转移效应没有显著的影响作用。

(二)对策建议

第一,正确认识产业空间关联网络的结构特征,在加强产业联系的同时提升产业发展的内生动力。产业空间关联网络结构为京津冀产业协同发展带来了挑战, “谄媚人”和“孤立者”对“收益人”的过度溢出无法使各地市正常发挥资源禀赋方面的比较和竞争优势,实现河北各地市对京津的产业疏解。因此, “谄媚人”和“孤立者”作为京津产业的主要疏解承载地,应加快建设产业发展平台和基地,积极承接符合本地功能定位的产业,实现与“收益人”的产业资源互补以及溢出平衡。

第二,积极优化产业空间关联网络结构,在发挥市场调节作用的同时要积极完善政府的调控作用。“谄媚人”对“收益人”的过度溢出以及“孤立者”的过度“孤立”,这是京津冀各地市存在产业和经济落差的结果,也是市场对产业资源配置和流动产生导向作用的后果。因此,平衡产业空间关联网络关系,充分发挥产业空间关联网络效应,首先必须以市场为主导,积极发挥资本、劳动力以及技术等生产要素的导向作用,其次需要政府发挥其经济“牵引器”的作用,推动京津冀各地市共同制定产业政策,明确各地市的产业分工定及发展方向,落实京津冀产业协同发展的要求。

第三,高效利用产业空间关联网络的“板块”效应,实行产业的差别化政策和分类管理,避免采取“一刀切”的政策模式。应根据京津冀各地市的产业特点及其在网络中的位置特征,在共同磋商的基础上制定产业协同政策。对于“收益人板块”,应将没有比较优势的产业及其环节整体搬迁转移,如高端产业的制造环节以及高能耗、高水耗、高污染产业等;对于“经纪人板块”,应发挥其在网络中的“中介”和“桥梁”作用,在保持与“谄媚人板块”关系平衡的同时,建立对“收益人板块”的产业对接;对于“谄媚人板块”,应着眼自身发展需要,精准定位,发挥自身在对接“收益人板块”产业过程中的比较优势,改变自身的“谄媚人”角色;对于“孤立者板块”,应在满足自身发展定位的基础上,摆脱产业发展方向上的“路径依赖”,与其他各个“板块”建立广泛联系,聚集各种产业资源,推动产业升级。

第四,充分发挥产业空间关联网络对于产业转移的积极效应。一是提升产业空间关联网络密度,增加网络关系数量,为产业转移方向的调整和优化创造条件。二是减少产业转移壁垒,使单向转移和溢出向双向转移和溢出转变、无转移和溢出向有转移和溢出转变,开发网络潜力,不断缩小各地市之间的产业差距。三是增强产业空间关联网络的稳定性,明确京津冀各地市的产业分工,减少冗余关系,降低产业空间关联的转移和交易成本。四是建立产业空间关联网络结点,拓宽产业转移的空间。应把握雄安新區建设的有利契机,发展重大产业化基地和特色园区等平台,为京津冀产业空间关联网络密度的提升以及产业的有效转移提供外生条件。

注释:

① 基于篇幅所限,除2002、2007、2011以及2016以外,其它年份的网络图、整体网、中心性、结构洞以及块模型的相关分析结果都没有列出,如有所需,可向作者索取。

[参考文献]

[1] 张平,李世祥. 中国区域产业结构调整中的障碍及对策[J]. 中国软科学,2007(7):7-14+40.

[2] 刘新争. 区域产业联动与产业转移——基于内生比较优势的视角[J]. 江汉论坛,2016 (12):43-47.

[3] 阿尔弗雷德·韦伯. 工业区位论[M]. 北京:商务印书馆,1997:3-5.

[4] MARSHALL A. Principles of Economics[M]. Routledge,1992:16-17.

[5] ISARD W. Location and Space-economy[M]. Cambridge: M IP Press,1956a:79-83.

[6] JACOBS J. The Economy of Cities[M]. New York: Vintage,1969:55-57.

[7] KRUGMAN P. Geography and Trade[M]. Cambridge: M IP Press,1991a:118-120.

[8] DRUCKER J. Industrial Structure and the Sources of Agglomeration Economies: Evidence from Manufacturing Plant Production[J]. Growth and Change,2013,44(1):54-91.

[9] BRUN J,COMBES J,RENARD M. Are there Spillover Effects between the Coastal and Noncoastal Regions in China[J]. China Economic Review,2002(13):161-169.

[10] HUALLACHAIN B,LESLIE T. Spatial Convergence and Spillovers in American Invention[J]. Annals of the Association of American Geographers,2005,95(4):866-885.

[11] CAPELLO R. Regional Growth and Local Development Theories: Conceptual Evolution over Fifty Years of Regional Science[J]. Geography Economic Society,2009,11(1):9-21.

[12] 李敬,陳澍,万广华,付陈梅. 中国区域经济增长的空间关联及其解释——基于网络分析方法[J]. 经济研究,2014(11):4-16.

[13] 余泳泽,刘大勇. 创新要素集聚与科技创新的空间外溢效应[J]. 科研管理,2013(1):46-54.

[14] 赵增耀,章小波,沈能. 区域协同创新效率的多维溢出效应[J]. 中国工业经济,2015(1):32-44.

[15] ANSELIN L. Spatial Econometrics: Methods and Models[M]. Kluwer Academic Publishers,1988:87-90.

[16] 刘华军,刘传明,孙亚男. 中国能源消费的空间关联网络结构特征及其效应研究[J]. 中国工业经济,2015 (5):83-95.

[17] 袁冬梅,魏后凯,于斌. 中国地区经济差距与产业布局的空间关联性——基于Moran指数的解释[J]. 中国软科学,2012 (12):90-102.

[18] 斯坦利·沃瑟曼,凯瑟琳·福特斯. 社会网络分析:方法与应用[M].北京:中国人民大学出版社,2012:168-175.

[19] BURT R. “Structural holes and good ideas.”[J]. American Journal of Sociology,2004,110(2):349-399.

[20] 李国平等. 产业转移与中国区域空间结构优化[M]. 北京:科学出版社,2016:257-259.

[21] 赵建吉,茹乐峰,段小微,苗长虹. 产业转移的经济地理学研究[J]. 经济地理,2014,34 (1):1-6.