以项目管理方法应用为路径构建高校研究生党员骨干培养机制

陈玉婵 闫宁

摘 要:将项目管理方法引入高校研究生党员骨干队伍建设,构建骨干培养和教育机制,具有现实可行性和必要性。以高校优秀研究生党员评价指标即政治素质、道德品质、组织纪律、科学素养和领导能力五项一级指标为指引,构建科学化和系统化的高校研究生骨干队伍培养机制框架,以项目管理为运行方式和路径,通过一定范围验证,有助于激活研究生党支部活力,提升支部凝聚力,增强研究生党员骨干队伍的政治领导力、思想引领力、群众组织力和号召力。

关键词:研究生党员;培养机制;项目管理方法

中图分类号:G643.1 文献标识码:A 文章编号:1005-1422(2019)11-0004-04

目前,全国高校“双一流”建设正如火如荼地展开,而一流学科建设离不开研究生人才培养作为支撑,因此研究生规模扩大成为该背景带来的客观结果,相应的,研究生队伍的扩容带来了研究生党员队伍的壮大。在党员发展工作的规范化和严格化趋势下,甚至超过了本科生党员数量。但是,研究生学制短,研究生党员个人经历复杂、培养过程和质量参差不齐。如何管理好、培養好这样一只临时组建的党员队伍,成为研究生思想政治教育和基层党建工作遇到的重要挑战。本文以研究生党员骨干队伍建设为突破点,将项目管理的方法应用到研究生党员培养和党支部建设过程中,发挥党员队伍中的先锋力量,进而带动整体党员队伍的发展,破解研究生党员队伍建设的难题,具有较强的现实意义和实践价值。

一、项目管理方法引入研究生党员队伍建设的可行性分析

项目管理,是项目的管理者在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效的管理。[1]也就是从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价,以实现项目的目标。目前,项目管理方法在企业中运用较为广泛,在高校等事业单位运用范围较窄,集中在科研项目管理和部分上级要求的常规性主题党建项目,比如红色1+1活动、党员先锋工程项目等。但是,无论从外在的项目管理方法适用的广泛性,还是从高校基层党建工作的客观可接受性来讲,将项目管理方法引入高校研究生党员队伍建设中都具有较强的可行性。

(一)项目管理方法具有广泛适用性

项目管理方法具有广泛适用性,这是由项目管理的特点决定的。根据目前项目管理的教材和文献,笔者认为,以下项目管理的特点是其在高校党建工作中适用的契合性特征。第一,普遍性。项目作为一种一次性和独特性的社会活动普遍存在于社会的各项活动中。第二,目的性。项目管理的目的性要通过开展项目管理活动去保证满足有关各方面提出的项目目标和满足项目未明确规定的潜在需求。第三,集成性。项目管理的集成性是项目的管理中必须根据具体项目各要素之间的关系做好综合性的管理,而不能孤立地开展项目各个要素或部门的独立管理。第四,创新性。任何一个项目的管理都没有一成不变的模式和方法,都需要通过创新去实现对于具体项目的有效管理。第五,临时性。项目是一种临时性的任务,它要在一定的期限内完成。显而易见,以上项目管理的特性决定了它适用的广泛性,从而,使其在高校基层党建工作中应用成为可能。

(二)研究生党员队伍建设中应用项目管理方法具有可行性

笔者认为,优秀研究生党员骨干的产生和形成,可以通过具体基层党建工作的过程推进来发现、培养、教育和考察,而具体工作过程推进中,可以引入项目管理方法。具体原因在于,以优秀党员骨干培养为目标的高校基层党建工作首先具有一定的目标性,那就是在工作中练兵,通过工作发现、锻炼一批优秀党员成为队伍骨干;其次,它具有集成性,具体工作的推进需要协调不同专业、不同部门、不同子活动,在同一时间推进并达成活动的成效,实现活动的目标;再次,它具有创新性,需要将项目管理的方法进行契合于研究生党员队伍建设和高校基层党建工作的适当改变,才能实现对活动的有效管理;最后,它具有临时性,具体党建活动必须在一定的时间内完成。因此契合于项目管理特性的高校基层党建工作特点使其在研究生党员队伍建设过程中应用项目管理方法具有高度的可行性。这也是本文试图进行机制构建的基础。

(三)高校研究生骨干队伍建设工作引入项目管理方法具有一定的必要性

不同于本科生党员的培养过程时间长、系统性强等特点,研究生党员队伍基数大、学制短,因此发展人数少且时间紧张,党员骨干的形成需要在新生党员中发现和产生。如何在短时间内发现和锻炼党员骨干,是高校研究生党建工作的一个难题。笔者认为,在研究生党员中的骨干预备队伍中,针对日常党建工作、党建活动等可以通过项目化运作的方式,由不同研究生党员骨干对接承担某个项目,通过对项目的过程管理、目标管理等实现对党员骨干的发现、评价和培养。同时,将项目管理方法引入高校研究生基层党建工作,也有助于提升党员的积极性和参与性,增强支部的吸引力和凝聚力,进而扩大党支部的影响力。因此,通过这种方式,不仅可以解决研究生党建工作中,由于科研和学业压力带来的时间紧张造成的党支部活动难以推进的难题,也可以逐渐解决研究生党员骨干的培养和党员教育、管理工作的实效性问题。所以,笔者认为高校研究生骨干队伍建设工作尤其是基层研究生党建工作中引入项目管理方法具有一定的必要性。

二、优秀研究生党员骨干评价指标体系构建

在我党近几年开展的“两学一做”教育活动中,学校也相应展开了针对“做合格党员”的大讨论,本文结合大讨论的结论、面向研究生党员群体和党支部书记的座谈以及部分文献研究,得出了优秀研究生党员骨干的评价指标体系,笔者认为该评价体系因有前期大讨论的基础,具有一定的参考价值。以我校为例,经过对“合格党员”标准的讨论,形成了学校《合格学生党员行为规范》,该规范一定程度上反应了广大党员、群众对优秀学生党员的评价标准,具体包括四项一级指标:政治行为规范、道德行为规范、组织行为规范和学习行为规范,以及二十项二级指标。结合文献研究,尤其是王晓丽于2015年10月发表于《中共山西省委党校学报》的“高校优秀学生党员评选体系的构建——基于AHP法的运用分析”,作者从政治素质、道德品质、专业学习、模范作用等维度选取评选优秀学生党员的具体指标,共分为五个一级指标、十二个二级指标和十九个三级指标。[2]该五项一级指标分别是:政治素质、道德品质、专业学习、实践活动、模范作用。经与研究生党支部书记的座谈调研,结合研究生党员的特点,笔者认为,优秀研究生党员骨干可以从以下五项一级指标来评价,分别是:政治素质、道德品质、组织纪律、科学素养和领导能力。

第一,政治素质是评价优秀学生党员的首要标准。优秀的政治素质不仅表现在学生党员对党的理论知识的熟练掌握,也表现在具有较高的政治觉悟、崇高的理想信念和坚定的马克思主义信仰,能够牢固树立“四个自信”,做到“两个维护”。这项标准作为首要评价指标是毋庸置疑的。

第二,道德品质是评价优秀学生党员的重要标准。笔者认为该条标准在我校的行为规范中描述相对比较全面,分别是“坚持原则,是非分明;严于律己,诚实守信;严以修身,无私奉献;勤俭节约,杜绝骄奢;热心助人,从我做起”。优秀的道德品质作为评价优秀学生党员甚至是优秀学生的必要指标之一是一项重要的评价标准。

第三,组织纪律是评价优秀学生党员的基本标准。组织纪律标准既应涵盖关心集体、具有较高的组织纪律观念,积极参加支部活动和拥护组织决定,也应该包含积极开展实践和志愿服务活动,发挥党员先锋模范作用。

第四,科学素养是评价优秀研究生党员的应有标准。科学素养既包括对专业知识的掌握,也包括具有端正的学习态度和诚信的科研作风,这是优秀研究生与本科生之间的重要差别,毕竟作为研究生,扎实的专业知识、较强的学术能力是从事科学研究的重要基础。

第五,领导能力是评价优秀研究生党员骨干的附加标准。领导能力标准是针对优秀研究生党员骨干设置的评价标准,是相较于普通党员评价的更高标准。领导能力既应包括组织管理能力、沟通协调能力,还应该包括政治领导力、群众组织力和号召力等。

此外,对于王晓丽在论文中提到的模范作用指标,笔者未将其列为评价优秀研究生党员骨干的标准,主要原因在于,如果研究生党员骨干可以在五项一级指标中得到较高评价,其相应就会具有较广泛的群众基础,从而也就有广泛的群众组织力和号召力。[3]上述五项一级指标是递进关系,前三项是优秀党员的基本评价标准,后两项分别指向优秀研究生党员和优秀研究生党员骨干设计的差异性指标或更高标准。综上,笔者探索以上述五项一级指标为评价标准,作为优秀研究生党员骨干的培养目标,并以此为指引搭建以项目管理方法应用为路径的研究生党员骨干培养机制。

三、以项目管理方法构建高校研究生党员骨干培养机制

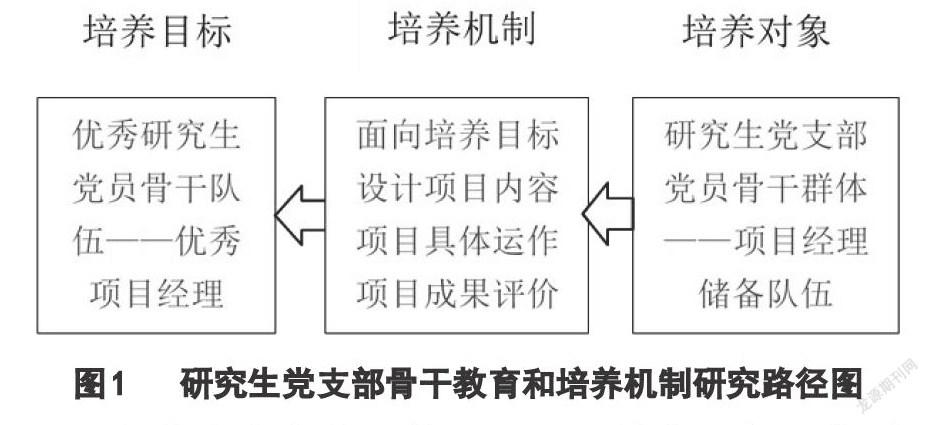

在构建研究框架时,笔者尝试以前述培养目标(评价指标指引)为项目管理目标;将研究生党员骨干作为项目经理进行培养;面向培养目标设计研究生党员主题活动或实践项目,并采用项目化运作方式作为培养过程或课程体系;同时,将项目运行的效果或项目成果作为研究生党员骨干考核的重要指标。具体研究思路如图1所示。

在前述内容中,笔者已经对培养目标即优秀研究生党员骨干评价指标体系做了详细的阐述,而在培养对象的选取上,笔者认为可以在入学初结合党支部委员会的选拔构建进行,也就是以初步构建的新设党支部委员会为培养对象,作为项目经理储备队伍输入培养框架,经过体系化的项目过程,最终组建形成实现培养目标的优秀项目经理队伍。在以下内容中,笔者将重点对培养机制框架的构建进行阐述。

(一)项目计划

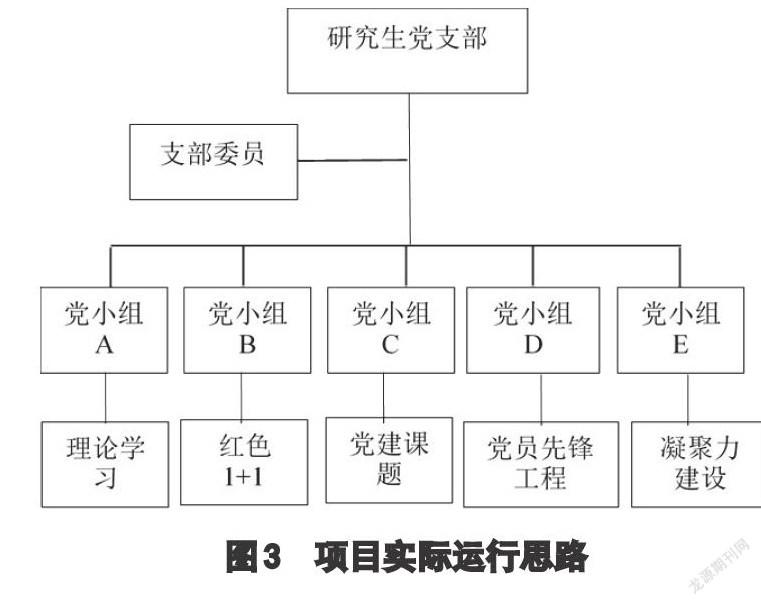

项目计划是框架设计的重中之重,在设计之初,本人的初衷是以优秀研究生党员骨干评价指标体系为指引,针对每一项一级指标设计子项目,由1个支委会成员负责承接该子项目具体运作和管理,设计思路如图2所示。具体内容为:在研究生党支部下,成立由党支部委员会成员组建的党小组,党小组成员由该小组负责人招募,各组之间人员不交叉,分别负责政治建设、思想建设、组织建设、科学素养建设和领导力建设五个子项目,具体内容由各小组负责方案设计和运行,各小组在支部委员会层面进行沟通、协调。该设计的优点是各子项目的运行成效直接对应五项一级评价指标指引的目标,而缺点在于五项一级指标在项目设计时会存在活动重复的情况,而且对各子项目的效果评价难以统一标准,因此在本次开展项目试运行时,采取了一定形式的变通,如图3所示。具体内容与前述思路一致,但是将具体子项目调整为具体的子项目活动,这些活动的挑选主要考虑到支部建设周期性以及支部工作的安排,从而在开展过程中避免了活动设计内容重复的问题,也更容易实现各子项目之间的协调和活动效果评价的标准统一性。经过试运行,项目取得了很好的成效。但是笔者认为,基于研究生党员骨干培养框架搭建的初衷,第一种思路构建更为科学化、系统化,笔者会针对该问题做进一步研究,希望能够在每一项子项目下,设计更为科学合理的项目或课程体系,丰富框架机制的内容,成为实践中研究生党员骨干队伍培养的项目体系指引。

(二)過程管理

在项目运行的过程管理中,支部委员会成为重要的监督和协调机构。在项目运行中,由支部书记定期组织支部委员会,对项目运行过程中的阶段性成果进行交流、对项目运行存在的问题和困难进行沟通和商议、对资源的分配进行协调、对项目后续的实施进一步督促和落实,进而实现项目的过程化管理,避免项目的无疾而终,也能够督促并帮助各项目组更好的达成项目目标。

(三)效果评价

在各子项目结束后,由支部委员会组织党支部范围内的成果交流,各项目组对各子项目进行总结,对项目取得的成效、项目过程中的问题和思考、未来项目运行的经验启发等进行充分的交流和研讨。在此基础上,笔者思考将成果交流的范围扩大,并就项目运行和成效进行评价,对取得较高评价的项目组进行奖励,以此作为项目激励措施以及项目的总结,并由此实现对未来项目的经验借鉴和启发。

综上,通过具体项目的实施过程,笔者认为将项目管理方法引入高校研究生骨干队伍建设是完全可行的。且经过小范围通过项目管理方式在基层研究生党建工作中试运行,支部建设工作效率和成效显现得到了明显提升,支部成员活动参与积极性和参与度得到了加强,支部凝聚力和活力进一步强化。从而为笔者继续研究培养机制中项目过程的系统化构建奠定了基础。

参考文献:

[1]钟明荣,詹荣海,刘黎明.项目管理视野下的大学生党建工作创新[J].学校党建与思想教育,2012(12):28-29.

[2]王晓丽.高校优秀学生党员评选体系的构建——基于AHP法的运用分析[J].中共山西省委党校学报,2015,38(5),44-47.

[3]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-19(01).

责任编辑 姜淑娟