“四步法”混合入路腹腔镜右半结肠癌根治性切除的初步探讨

牛晋卫,介建政

(中日友好医院 普通外科,北京 100029)

经过腔镜外科多年的快速发展,腹腔镜治疗结肠癌已成为肠癌手术的重要方法[1],其安全性和有效性也被多项临床研究证实[2~4]。完整结肠系膜切除术(complete mesocolic excision,CME)理念、D3淋巴结清扫原则等的提出,使腹腔镜结肠癌根治术的手术理念和技术改进向规范化、精准化的方向发展。其中,手术入路的选择是当前广受关注的探讨热点之一,除经典的中间入路外,其他入路或混合入路是否更有优势,是否具有更好的安全性还无定论[5]。自2015年起,中日友好医院普通外科开始应用“四步法”混合入路行腹腔镜右半结肠癌根治性切除术,现对比分析“四步法”混合入路与传统中间入路行腹腔镜右半结肠癌根治性切除术的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 临床资料

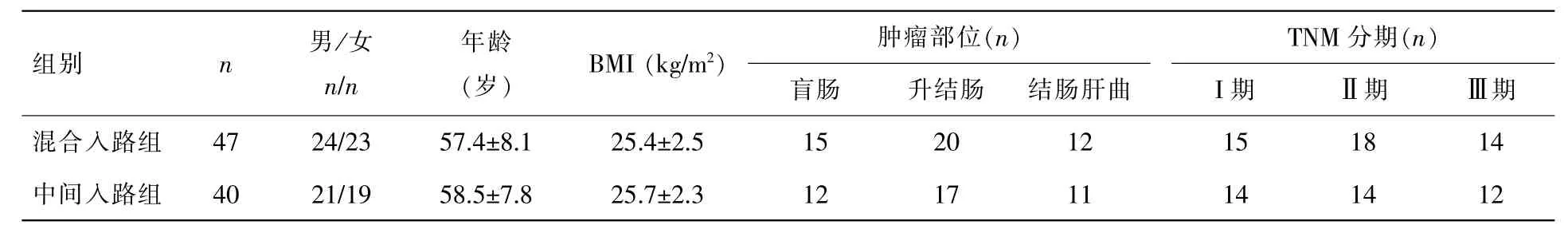

回顾分析中日友好医院普通外科2015年9月~2019年1月行腹腔镜右半结肠癌根治术患者,共87例,其中男45例、女42例;年龄40~75(平均58)岁。术前均经结肠镜检查及病理学活检确诊为右半结肠癌,术前均未行新辅助治疗。肿瘤部位:盲肠部27例、升结肠37例、肝曲肿瘤23例;术前临床TNM分期:Ⅰ期29例、Ⅱ期32例、Ⅲ期26例。其中采用“四步法”混合入路47例(混合入路组)、传统中间入路40例(中间入路组),收集并分析比较2组患者的临床资料,如性别、年龄、身高体重指数(BMI)、肿瘤部位分组、TNM分期、手术时间、术中出血量、淋巴结清扫数目和并发症等。

1.2 手术步骤

气管插管全身麻醉,患者取分腿平卧位,术者站于患者左侧,助手位于患者右侧,持镜手站于患者两腿之间。采用5孔法:脐下3cm为观察孔(12mm Trocar),左侧锁骨中线肋缘下3cm为主操作孔(12mm Trocar),左侧反麦氏点为副操作孔(5mm),助手操作孔分别位于右侧锁骨中线肋缘下3cm和麦氏点。气腹压力维持在12~15mmHg。常规探查腹腔,明确病灶及无远处转移,确定手术范围;

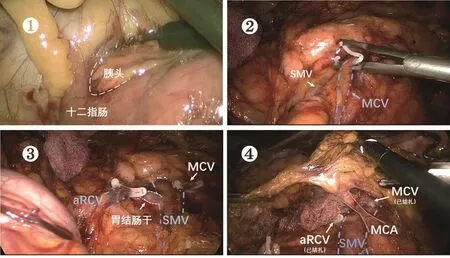

“四步法”混合入路采用尾侧入路、头侧入路、中间入路、外侧入路的顺序完成。传统中间入路采用中间入路、尾侧入路、头侧入路、外侧入路的顺序完成。手术示意图见图1(插一)。

图1 腹腔镜右半结肠癌根治性切除术示意图。

1.2.1 尾侧入路

将患者置于头低足高30°、左侧倾斜15°~20°,将小肠、网膜等腹腔内容物移置左上腹,充分暴露近端小肠系膜与后腹膜的“黄白交界线”。在右侧髂总血管及右侧输尿管交界处上1cm沿黄白交界处切开小肠背侧系膜,外侧到达盲肠外侧腹膜,内侧达到腹主动脉前方小肠系膜附着处,沿Toldt间隙向头侧游离,游离层面在Gerota筋膜之上,拓达十二指肠水平部腹侧,经过胰头前方,直至显露十二指肠球部。十二指肠及胰头前方放置纱布作为标记并保护十二指肠。

1.2.2 头侧入路

胃大弯中部血管弓外(对于扩大右半结肠切除术时于弓内)打开胃结肠韧带,沿胃网膜血管向右分离大网膜并进入胃系膜与横结肠系膜之间的融合间隙。循胃网膜右静脉和副右结肠静脉显露胃结肠干。离断副右结肠静脉,沿胰腺下缘辨认肠系膜上静脉和其属支中结肠静脉后,根部离断中结肠静脉。

1.2.3 中间入路

调整为水平体位,将回盲部向尾侧复位。确认肠系膜上静脉走行后,提起回结肠血管,在其左侧缘切开结肠系膜,确认作为标记的纱布。沿系膜上静脉左侧廓清第203组淋巴结,根部离断回结肠动、静脉。继续沿肠系膜上静脉向头侧解剖,如果遇到右结肠动、静脉由肠系膜上血管发出,在其根部离断。沿肠系膜上静脉与肠系膜上动脉表面廓清第223组淋巴结与胰腺下缘汇合。显露中结肠动脉后,标准右半结肠切除术可保留中结肠动脉左支而切断右支;扩大右半结肠切除术则离断根部中结肠动脉。

1.2.4 外侧入路

由外侧游离结肠肝曲,完成右半结肠游离。

取出标本,体外行消化道重建:取腹部旁正中小切口,移除标本。体外行回肠横结肠端侧吻合。注意小肠系膜是否扭转,检查无出血后于肝肾隐窝留置胶管引流,关闭腹腔。

1.3 统计学方法

应用SPSS 20.0软件进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以±s描述,非正态分布计量资料以中位数(M)四分位数(P25~P75)表示。计量资料的组间比较,同时满足正态性分布和方差齐性的比较采用t检验,非正态分布数据或方差不齐采用Wilcoxon秩和检验。计数资料的比较采用Pearson卡方检验、连续校正卡方检验、Fisher精确概率法。

2 结果

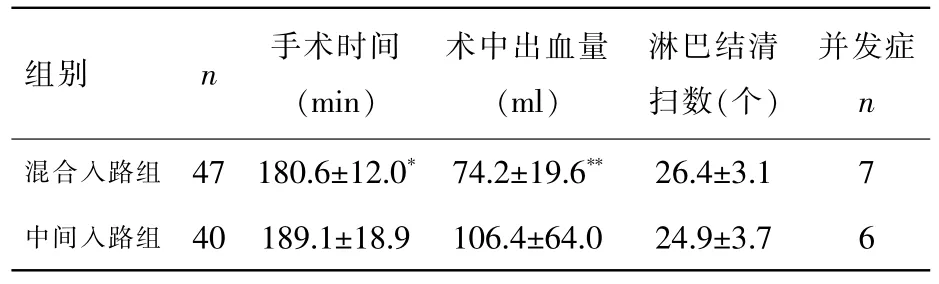

2组共87例患者均顺利完成腹腔镜下右半结肠癌根治性切除术,无中转开腹病例。2组患者的基线资料见表1,差异均无统计学意义(均P>0.05)。表2示手术情况,与中间入路组比较,混合入路组手术时间、术中出血量均显著减少(P<0.05,P<0.01)。淋巴结清扫方面,2 组无显著性差异。并发症发生率无显著性差异。混合入路组共出现并发症7例(3例肺部感染,3例泌尿系感染和1例腹泻,均于出院前治愈);中间入路组出现并发症6例(2例肺部感染和2例泌尿系感染,均于出院前治愈;1例切口感染,换药后治愈;1例胃动力障碍,出院后缓解)。

表1 2组结肠癌患者一般资料比较

表2 2组结肠癌患者手术相关情况比较

3 讨论

腹腔镜右半结肠癌切除术初期模仿开腹手术的外侧入路,到目前广泛被认可的中间入路,以及尾侧入路、头侧入路等各种新手术入路是当前广受关注的探讨热点之一[6]。较左半结肠而言,右半结肠手术中遇到的解剖层面更为复杂,右半结肠血管解剖变异较多,常会遇到各种变数,且毗邻重要脏器,使其成为手术的难点甚至陷阱,其中,难点之一在于如何能够更快速、更准确的进入Toldt间隙,并在拓展中,避免损伤系膜间血管导致的出血、及解剖过深导致损伤输尿管、十二指肠、胰头等临近脏器,避免损伤肠系膜上静脉主干导致术中转开腹止血。难点之二在于如何更清晰地解剖及结扎肠系膜上动静脉及其右侧属支,尤其是胃结肠共同干,此处血管解剖变异复杂,极易大出血,出血后止血困难,不易挽救[7]。

3.1 腹腔镜右半结肠根治术的手术入路探讨

不同的手术入路有各自的优势,可以规避或分散手术难点,但也存在各自的局限性[8]。中间入路作为比较经典和传统的术式,以肠系膜上静(动)脉“导航”,逐步处理右半侧血管,显露、拓展Toldt间隙,由中央向外侧完全游离并切除右半结肠,可降低肿瘤细胞播散的可能性,同时不接触和挤压瘤体,符合“no touch”原则[7,9]。另外,外侧肠管仍与腹壁相连,有利于血管处理和视野暴露,故对淋巴结的清扫更为彻底,因此大多术学者建议腹腔镜下右半结肠癌根治术原则上应以中间入路为主[10~13]。但中间入路Toldt间隙没有打开,右半结肠血管变异较大,完成相关血管处理的过程中容易损伤胃肠共同干及肠系膜上血管;从十二指肠水平部过渡到胰头表面时也容易误入胰腺组织损伤胰腺,导致出血、视野不清,影响进入正确的层次,因此中间入路法操作难度较大、风险较高、术中容易引起出血,对术者要求较高,尤其在肥胖、系膜充血水肿的病例中,找准正确间隙显得尤为困难[9]。近年来,邹嘹南[7,14]等采用尾侧入路,其先游离肠系膜上静(动)脉后方所在的Toldt间隙,再以之为中心,先后方再前方,由远到近进行游离,后采用中间入路双面夹击。其优先游离Toldt间隙,在平面后方,可保护胰头、十二指肠及输尿管等重要脏器,在平面前方,预先明了肠系膜上静脉及其属支解剖走行变异,虽在一定程度上降低了出血风险,但中间入路视角为自下向上,由于结肠系膜覆盖于胃系膜上,致使中结肠静脉在中动脉头侧,其解剖距离相近,不易辨认,其间“打洞”极易损伤血管,仍存在手术风险。另外,外侧入路首先切开盲肠侧韧带进入右结肠后间隙,由外侧向内侧完全游离右半结肠,然后再处理中央血管。此法由易而难,不易损伤血管,安全操控性好,但因有直接接触肿瘤的嫌疑而被认为不符合肿瘤根治的原则而未被广泛使用[7]。亦有日本学者Matsuda等[15]认为,头侧入路更加符合人体的胚胎发育,且解剖出融合间隙对胃肠共同干及其属支以及中结肠血管的辨别更有帮助,但若单纯采用头侧入路,进入网膜囊后,寻找胃肠干和中结肠动脉相对复杂,易造成出血,且难以彻底清扫胰颈至中结肠动脉根部间的淋巴脂肪组织,如行扩大右半结肠切除术须经胃大弯弓上由内向外、由上向下分离,手术难度更大[6]。

3.2 “四步法”混合入路简便易行、安全有效

结合各种入路的优势互补和自身手术体会,笔者采用“四步法”混合入路,一定程度易化了手术难度。本组研究中,混合入路组比中间入路组手术时间减短,提示其操作较为简便,得益于在尾侧入路分离并拓展Toldt间隙至十二指肠后,先行头侧入路,由上及下,打开胃结肠韧带,进入胃系膜与横结肠系膜之间的融合间隙,与头侧入路在十二指肠贯通“会师”,将胃结肠干充分显露,并先处理中结肠静脉和副右结肠静脉。再采用中间入路处理剩余血管,最后行外侧入路分离肿瘤,符合“no-touch”原则。对于手术初学者,或者患者因肥胖、血管变异等解剖较复杂时优势更加明显。Toldt间隙和融合间隙充分打开贯通,为中间入路寻找主要血管限定了边界,且“四步法”在头侧入路时便对血管进行初步处理,将中间入路血管处理难度转移到头侧入路,分担和降低了中间入路分辨血管的难度和手术风险。

本研究中,“四步法”混合入路组的术中出血量也较传统中间入路少,分析其得益于尾侧头侧入路将间隙贯通后,减少了术中误入血管层面而导致的出血。且即使有出血,打开的间隙也为止血操作创造了空间,降低了止血难度。

在淋巴结清扫和并发症方面,本研究2组患者无统计学差异。但混合入路组淋巴结清扫数略高于中间入路,考虑虽在理论上两者清扫范围相同,但实际术中,中间入路处理复杂血管变异时易遭遇出血,往往影响胰颈至中结肠动脉根部间淋巴结的辨认和清扫,可能导致部分病例淋巴结清扫数目的减少。

另外在与助手协作方面,笔者体会到混合入路对第一助手要求较传统中间入路更低。对局部解剖及血管变异缺乏经验常常导致助手在传统中间入路时产生困惑,不能跟随术者意图,降低配合效率。而四步法混合入路一开始尾侧入路较容易进入正确层次,头侧入路时打开融合间隙,头尾贯通,预先暴露并初步处理部分血管,助手较易领会和配合术者意图,手术进行较为流畅,术中配合效率较高。本研究仍存在一定的局限性,如样本量较少,只是单中心术者的经验总结,仍需临床资料的进一步完善和整理,也有待于多中心前瞻性不同入路随机对照研究的开展。