鼻内镜下低温等离子消融术治疗鼻腔血管瘤的临床效果

左晓晖 陈俊曦 陈 舒

佛山市中医院耳鼻喉科,广东 528000

血管瘤是由血管发育障碍、畸形而引发的肿瘤,分布于血管丰富区,鼻腔是血管瘤高发部位,鼻腔血管瘤多为良性肿瘤,临床表现以鼻腔出血为主,主要发生于青壮年人群中,严重影响到患者的日常生活和身心健康[1-3],故临床主张对鼻腔血管瘤予以积极治疗。过去临床上治疗鼻腔血管瘤多采取鼻内镜下切除手术,虽然可有效去除血管瘤,但其手术操作难度较高。近年来,随着低温等离子消融技术的发展,该技术被逐渐用于鼻腔血管瘤治疗中,并取得了一定的进展[4]。本研究对鼻腔血管瘤患者采用鼻内镜下切除术和鼻内镜下低温等离子消融治疗的两种治疗方式进行比较,以探讨鼻内镜下低温等离子消融术治疗鼻腔血管瘤的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择佛山市中医院耳鼻咽喉科2015年1月~2019年1月期间采用 不同手段治疗的60例鼻腔血管瘤患者进行回顾性研究,根据治疗方法分为对照组采用鼻内镜下鼻腔血管瘤切除手术30例,男性13例,女性17例,年龄19~63岁,平均(40.03±12.14)岁;研究组采用鼻内镜下低温等离子消融术30例,男性12例,女性18例,年龄20~64岁,平均(40.62±12.31)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义,研究有可比性。纳入标准:(1)经影像学检查、鼻内镜检查,证实为鼻腔血管瘤;(2)具备手术指征;(3)临床资料保存完整。排除标准:(1)合并严重感染;(2)合并其他恶性肿瘤;(3)既往有鼻内镜手术史。

1.2 方法

对照组施行鼻内镜下鼻腔血管瘤切除手术,采用利多卡因局麻,将鼻内镜置入鼻腔内,对鼻腔内血管瘤进行探查,在鼻内镜下采用电刀切除血管瘤,电凝止血,采用油纱条填塞鼻腔。研究组施行鼻内镜下低温等离子消融术,采用利多卡因局麻,将鼻内镜置入鼻腔,对瘤体位置进行探查和确定,采用Coblator II型号低温等离子手术系统及Reflex Ultra 45型号刀头,能量输出设定为4级,于瘤体基底部进行消融,使瘤体剥离,采用油纱条填塞止血。

1.3 观察指标

比较两组手术时间和术中出血量;术后第1~3天评估术后疼痛评分,评估方法采用视觉模拟评分法,分值为0~10分,得分越高,疼痛越严重[5];术后第1~3天检测血清炎性因子指标包括:C反应蛋白、白细胞介素-6;统计术后并发症发生率,术后恢复时间包括术后鼻腔黏膜上皮化时间和住院时间,生活质量评分采用特殊残疾—鼻腔鼻窦结局测试量表(SNOT-20)作为评估工具,量表分为生理问题、情感结果和功能限制3个维度,单个维度分值为0~10分,得分越低,生活质量越好,该量表有较好的信效度[6]。

1.4 统计学方法

应用SPSS软件22.0版本,计数资料采用n(%)表示,组间比较采用χ2检验,当有单元格理论频数小于5时,采用Fisher确切概率法;计量资料采用(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验;术后疼痛评分和血清炎性因子指标组间比较采用重复测量资料方差分析,组间两两比较采用LSD-t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术情况比较

研究组手术时间(51.47±7.91)min短于对照组(62.53±9.68)min;术中出血量(22.13±7.45)ml少于对照组(39.85±11.39)ml,差异有统计学意义(P<0.05)。

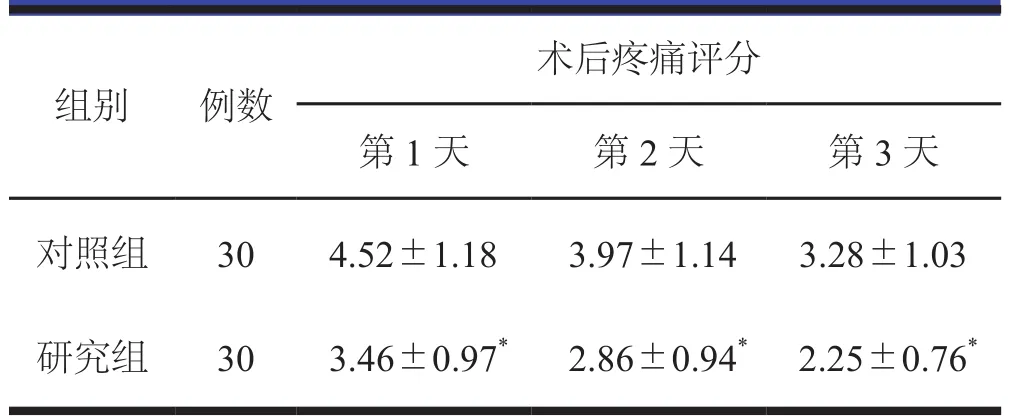

2.2 两组术后疼痛评分比较

两组不同时间点的术后疼痛评分进行方差齐性检验,符合方差齐性,重复测量方差分析显示:时间与分组之间存在交互作用,且具有统计学意义(F=9.258,P<0.001);两组第2和第3天术后疼痛评分均较第1天下降,(F=13.714,P<0.001)。LSD-t检验提示,研究组治疗第1、2和3天术后疼痛评分较对照组降低更为显著,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 两组术后疼痛评分比较(分,±s)

表1 两组术后疼痛评分比较(分,±s)

注:与对照组同时间点比较,*P<0.05

术后疼痛评分第1天 第2天 第3天对照组 30 4.52±1.18 3.97±1.14 3.28±1.03研究组 30 3.46±0.97* 2.86±0.94* 2.25±0.76*组别 例数

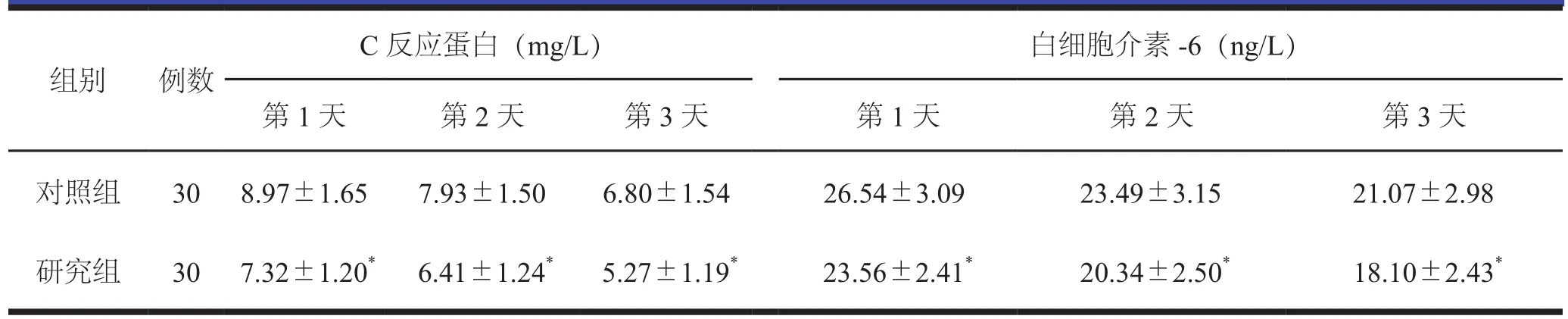

2.3 两组术后血清炎性因子指标比较

两组不同时间点的血清炎性因子进行方差齐性检验,符合方差齐性,重复测量方差分析显示:时间与分组之间存在交互作用,且具有统计学意义(F=14.435,P<0.001;F=37.742,P<0.001);两组第2和第3天血清炎性因子较第1天下降,(F=21.611,P<0.001;F=23.851,P<0.001)。LSD-t检验提示,研究组治疗第1、2和3天血清炎性因子较对照组降低更为显著,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

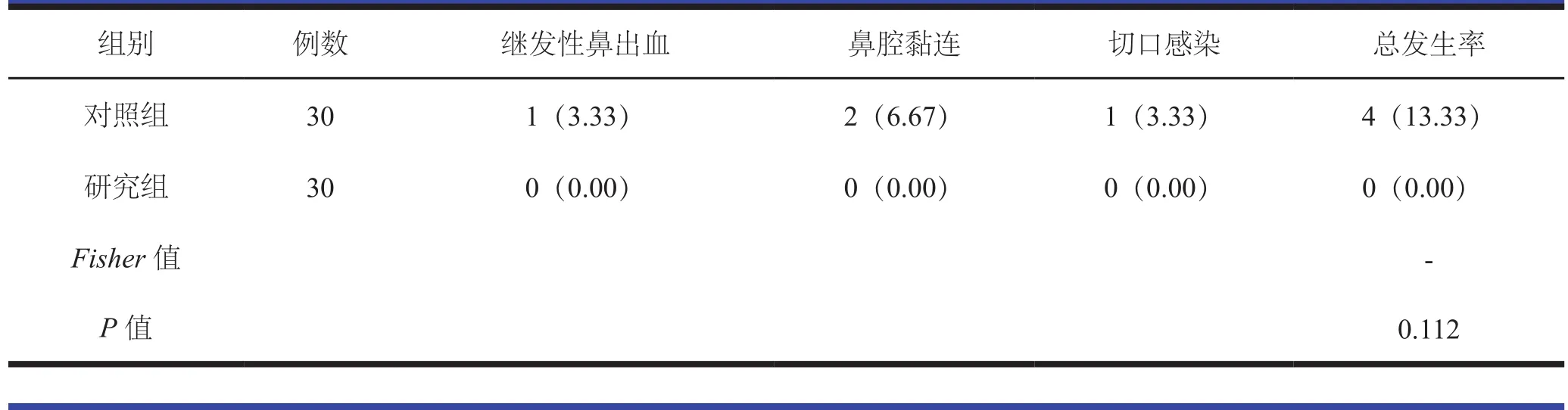

2.4 两组术后并发症发生率比较

术后仅有对照组4例发生并发症,并发症发生率13.33%,两组间比较,差异无统计学意义,见表3。

2.5 两组术后恢复时间比较

术后研究组鼻腔黏膜上皮化时间(10.75±2.58)d和住院时间(6.04±1.45)d均短于对照组(14.32±3.45)d和(7.83±1.79)d,两组间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

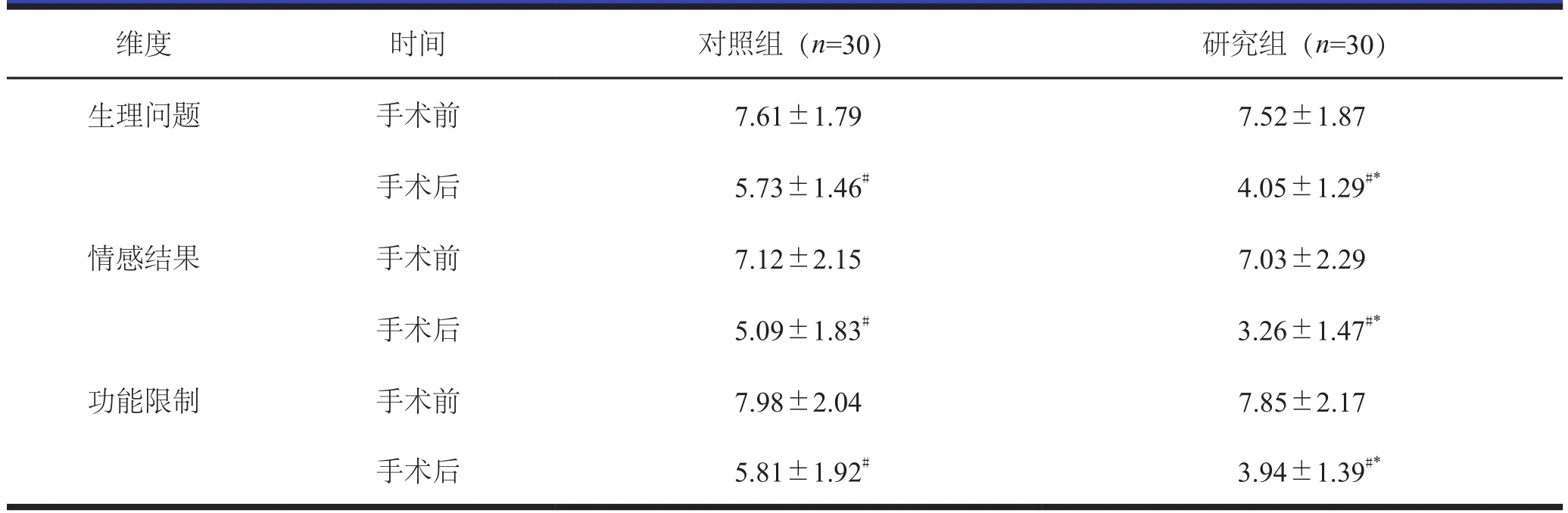

2.6 两组生活质量评分比较

手术前,两组生活质量评分比较,差异无统计学意义;手术后,两组生活质量评分均较手术前降低;研究组的生活质量评分较对照组更低,差异有统计学意义(P<0.05,表4)。

3 讨论

鼻腔血管瘤是一种发生于鼻腔内的脉管组织肿瘤,以良性肿瘤为主,肿瘤分布位置主要为下鼻甲前部、鼻中隔,肿瘤病理类型为毛细血管瘤、海绵状血管瘤,患者发病后往往会反复出现鼻腔出血情况,严重时还会导致鼻腔闭塞[7-8]。由于鼻腔血管瘤患者单次出血量较小,往往会被忽视,长期以往,易导致患者贫血,随着鼻腔血管瘤瘤体的增大,会逐渐对周围组织侵犯,造成鼻腔堵塞、嗅觉障碍,严重影响到患者的身心健康,故临床需对鼻腔血管瘤予以积极治疗[9-10]。

鼻腔血管瘤的病因尚未明确,临床上治疗该疾病多采取鼻腔血管瘤切除术,但由于鼻腔血管瘤的分布位置较特殊,鼻腔内可操作空间狭小,手术操作难度高。随着鼻内镜技术的发展,鼻腔血管瘤的手术方式逐渐向鼻内镜下鼻腔血管瘤切除术转变,鼻内镜作为光学设备,在术中可起到良好的照明作用,手术医师可通过鼻内镜对患者狭窄的鼻腔和鼻道进行探查,明确鼻腔、鼻窦及鼻咽部内部结构,对鼻腔血管瘤分布位置予以清晰显示,可提高手术精确性[11-12],但鼻内镜下切除术仍属于侵入性操作,具有创伤性,且该术式无法保证可彻底切除瘤体,部分解剖位置深的瘤体易出现残留。

表2 两组术后血清炎性因子指标比较(±s)

表2 两组术后血清炎性因子指标比较(±s)

注:与对照组同时间点比较,*P<0.05

C反应蛋白(mg/L) 白细胞介素-6(ng/L)第1天 第2天 第3天 第1天 第2天 第3天对照组 30 8.97±1.65 7.93±1.50 6.80±1.54 26.54±3.09 23.49±3.15 21.07±2.98研究组 30 7.32±1.20* 6.41±1.24* 5.27±1.19* 23.56±2.41* 20.34±2.50* 18.10±2.43*组别 例数

表3 两组术后并发症发生率比较[n(%)]

表4 两组生活质量评分比较(分,±s)

表4 两组生活质量评分比较(分,±s)

注:与手术前比较,#P<0.05;与对照组同时间点比较,*P<0.05

维度 时间 对照组(n=30) 研究组(n=30)生理问题 手术前 7.61±1.79 7.52±1.87手术后 5.73±1.46# 4.05±1.29#*情感结果 手术前 7.12±2.15 7.03±2.29手术后 5.09±1.83# 3.26±1.47#*功能限制 手术前 7.98±2.04 7.85±2.17手术后 5.81±1.92# 3.94±1.39#*

近年来,低温等离子消融技术被逐渐应用于鼻腔血管瘤治疗中,低温等离子消融术主要是利用蛋白质在40~70℃环境下可逆变的特点,采用等离子体声波将分子键打断,促使蛋白质裂解成气体,同时完成对血管瘤的剥离、止血等多项操作,而在低温等离子消融治疗时结合鼻内镜技术,可确保低温等离子消融彻底[13-15]。本研究结果显示,研究组手术时间短于对照组,其术中出血量少于对照组,差异有统计学意义。术后疼痛评分、血清炎性因子指标、生活质量的各个维度评分及术后并发症发生率均低于对照组,差异有统计学意义。而术后鼻腔黏膜上皮化时间、住院时间均短于对照组,证实了鼻内镜下低温等离子消融术对鼻腔血管瘤的有效性和安全性。

综上所述,鼻内镜下低温等离子消融术可有效减轻鼻腔血管瘤患者的手术创伤,减轻其术后疼痛感和炎症反应,有利于减少术后并发症,加快术后康复,改善生活质量。