环境执法监督对企业绿色创新的影响

于连超 张卫国 毕茜

摘要:以环保约谈制度实施为契机,基于合法性理论和遵从理论,考察环境执法监督对企业绿色创新的影响及其机制。研究发现:环境执法监督会有效地促进企业绿色创新,即环保约谈显著地提高了被约谈地区企业的绿色创新水平。拓展性检验与分析后发现,环境执法监督对企业绿色创新的促进作用主要表现在低融资约束企业和低代理成本企业中。影响机制探索后发现,环境执法监督通过提高企业环境成本、环境处罚力度和企业环保投资,进而促进企业绿色创新。

关键词:环境执法监督;环保约谈;企业绿色创新;融资约束;代理成本

中图分类号:F272.3

文献标识码: A

文章编号:1003-7217(2019) 03-0127-08

一、引言

随着资源环境约束日趋严峻,推动企业绿色创新迫在眉睫,而环境制度作为企业绿色创新的核心推动力,起着至关重要的作用。为此,中国积极地进行环境政策改革,如《环境保护法》在2014年重新修订,于2015年正式施行;《环境保护税法》在2016年颁布,于2018年正式施行。但我国的政策制定是自上而下的,存在严重的条块分割问题,因此,政策执行才是真正的难点和痛点[1],环境政策执行更是如此,表现在环境政策执行宽松、不到位。为了破解环境政策执行宽松、不到位的困境,环保约谈制度应运而生。2014年5月16日,环境保护部制定并颁布了《环境保护部约谈暂行办法》,通过告诫谈话、指出相关问题、提出整改要求等方式,督促地方提高环境执法水平。

现有文献主要从制度因素、利益相关者因素、企业自身特征等方面研究企业绿色创新的影响[2-4],其中制度因素至关重要。但由于研究视角所限,现有研究主要关注环境规制强度对企业绿色创新的影响[5],而环境执法监督作为环境制度的重要组成部分,其有效性关乎环境政策的执行效果,鲜有文献涉及。环保约谈制度的实施,为研究环境执法监督的治理效应提供了重要的契机。因此,本文以环保约谈制度实施为契机,基于合法性理论和遵从理论,试图回答以下问题:环境执法监督是否能有效地促进企业绿色创新?如是,环境执法监督对企业绿色创新的影响机制是什么?在此,利用2012 -2 016年中国沪深A股工业上市公司的经验数据,实证检验环境执法监督对企业绿色创新的影响及其机制。

二、文献回顾与研究假设

在西方发达国家,政策制定过程是难点和痛点,而政策执行困难并不大[6]。但在中国,政策制定存在严重的条块分割问题[7],政策执行是真正的难点和痛点[1]。中国特有的条块分割问题,势必导致政策执行存在偏差,难以实现预定的目标,而环境政策执行更是如此。我国的环境政策数量众多、涵盖面广,其标准已接近发达国家水平[8]。但环境政策执行不严、宽松执法问题凸显[9]。归根结底,环境政策执行难的原因在于:其一,环境政策的执行监管不力,技术水平尚未达到全面监管的要求,中央不能有效地监管地方环境执法,也缺乏相应的问责机制[10];其二,地方政府出于自我利益保护,往往会以环境为代价来追求经济增长速度,却忽视经济增长质量;其三,环境政策执行中的正向激励不足。环境政策执行不严、宽松执法直接导致环境政策难以有效发挥其作用[11]。要解决这一难题,环保约谈制度的实施提供了一条有效的途径。沈洪涛和周艳坤研究发现,环保约谈有效地提高了被约谈地区企业的环境绩效,但这种环境绩效改善是短期的[12]。随着环保约谈制度不断完善,环保约谈制度作为环境执法监督的重要组成部分,可通过发挥“规制效应”和“遵从效应”,提高企业绿色创新水平,不仅可长期地提高企业环境绩效,而且还可以塑造企业核心竞争力,实现企业可持续发展。

1.环境执法监督会有效地提高环境规制强度,通过发挥“规制效应”,进而提高企业绿色创新水平。“规制效应”的理论基础源于合法性理论。根据Suchman的观点,组织合法性是指企业行为是否符合社会所认可的规范、价值、信念、定义[13]。如果企业行为不遵循组织合法性,企业会被排挤、驱逐出市场。企业追求组织合法性的目的在于向利益相关者传递其价值取向与社会价值观相一致的信号,维护其合法性地位[14]。在组织合法性的外部压力下,企业需要改变自身的规范、信念、价值观来融人社会环境,进而获得社会的认可[15]。

当地区被环保约谈后,地方政府及环保部门会加大环境执法力度,主要表现在两个方面:其一,地方政府及环保部门会对企业施加更大压力,执行更严格的环境政策,提高环境规制强度,此时政府的环境责任与企业的环境责任通过环境政策的联结机制捆绑在一起[12];其二,其他利益相关者知悉环保约谈事件后,更加关注该地区环境问题,期望该地区环境质量能够得到改善,此时其他利益相关者的环境预期与企业的环境责任通过隐性契约联结在一起。企业为了满足政府和其他利益相关者的合法性要求,寻求节能减排的措施。若企业采取减产、外包等暂时性措施实现节能减排,尽管企业能够暂行性满足政府的合法性要求,但这种节能减排的效果不具有可持续性,反而会增加企业成本,且也无法满足其他利益相关者的合法性要求[16]。在组织合法性压力下,企业需要符合政府的环境制度要求以及满足其他利益相关者的環境诉求,致使企业通过使用暂时性措施来追求组织合法性的成本提高。从长期来看,企业会选择进行更多的绿色创新活动,进而获得创新补偿效应[17]。

2.环境执法监督会显著地提高企业环保主动性,通过发挥“遵从效应”,进而提高企业绿色创新水平。遵从效应的理论基础源于遵从理论。根据Gunningham的观点,作为行政执法过程的基本理论,遵从理论的出发点是劝说与建议[18]。遵从理论的假定、重点、内在逻辑与约谈更为契合[19]。首先,遵从理论的假定是约谈对象均是守法公民,企业决策不仅建立在利润最大化的目标下,而且还会规避风险而知法守法。其次,遵从理论的重点在于潜在违法行为,通过约谈方式劝说约谈对象遵守法律,以阻止环境违法行为的发生。最后,遵从理论的内在逻辑在于使政府与企业之间的对抗转向合作,致使企业主动地遵守环境政策。

在环保约谈中,遵从理论也发挥着至关重要的作用。当地方政府及其相关部门有关负责人未履行环境保护职责或者履行不到位时,环境保护部会及时地进行约谈。在守法公民的假定下,地方企业主动地履行环境保护职责以维护守法公民的形象和声誉,进而规避环境违法所带来的大额环保罚款等风险[20]。同时,环保约谈不仅关注已发生的环境违法行为,还重点关注潜在环境违法行为[18],这会导致企业放弃使用暂时性措施来提高企业环境绩效,转而提高企业绿色创新水平以实现长期环境绩效的改善,原因在于从长期来看,企业绿色创新不仅使企业环境绩效得到改善,还会获得创新补偿效应[17]。而且,环保约谈通过劝说与建议的方式,有效地缓解企业的抵抗心理,转而积极主动地进行绿色创新,打消企业的顾虑。因此,提出以下假设:

假设:环境执法监督会有效地促进企业绿色创新,即与未被环保约谈地区企业相比,环保约谈会显著地提高被环保约谈地区企业的绿色创新水平。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

将2014和2015年发生的环保约谈作为准自然事件,选择2012 - 2016年中国沪深A股工业上市公司为研究对象。工业行业的界定按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)和《上市公司行业分类指引》(2012)。同时,对研究样本筛选如下:剔除被ST、*ST、PT的樣本;剔除核心变量数据缺失并无法补齐的样本。本文数据来源如下:企业绿色创新,即企业绿色专利申请量,是根据国家知识产权局的专利检索及分析网站分析企业申请专利的名称、内容、功能和目标等判别是否符合绿色专利标准,并将其分类;环境执法监督,即环保约谈,是根据环境保护部的官方网站所披露的信息手工整理所得;控制变量,其数据源于国泰安数据库。同时,对连续变量均进行上下1%的缩尾处理。数据处理与分析均使用Stata15完成。

(二)变量定义

1.企业绿色创新。现有文献关于企业绿色创新的衡量,主要包括问卷调查评分法、单位能耗研发投入法等[21],但以上方法的主观性均较强。为了克服以上缺陷,本文使用企业绿色专利申请量衡量企业绿色创新,优点在于较为客观且样本量较大,企业绿色专利申请量的界定根据企业每年所申请专利的名称、内容、功能和目标等方面判别企业专利是否属于通过改善产品设计、提高生产工艺、使用绿色能源等方式来实现节能减排的专利,进而统计和搜集企业每年的绿色专利申请量衡量企业绿色创新。同时,为了使之更符合正态分布的假设,使用企业绿色专利申请量加1取自然对数衡量企业绿色创新(GI),即企业绿色创新=ln(企业绿色专利申请量+1)。

2.环境执法监督。借鉴沈洪涛和周艳坤的研究方法,使用环保约谈衡量环境执法监督[12]。同时,结合双重差分模型,构建空间虚拟变量(Treat)、时间虚拟变量( Post)及其交互项(Treat×Post),其中:空间虚拟变量代表企业注册地所在省市被环保约谈赋值为1,否则为0;时间虚拟变量代表会计期间属于环保约谈发生当年及以后年度赋值为1,否则为0;交互项代表空间虚拟变量与时间虚拟变量的交乘项。

3.控制变量。借鉴Lin等和于连超等的相关研究[5,22],本文控制以下因素:企业年龄(Age),即企业上市的时间;企业规模(Size),即企业总资产的自然对数;财务杠杆(Lev),即总负债占总资产的比例;现金持有量(Cash),即货币资金占总资产的比例;资产收益率(Roa),即净利润占平均总资产的比例;资本支出(Capital),即购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金占平均总资产的比例;机会成本(TobinQ),即所有者权益和负债的市场价值之和占账面总资产的比例;股权性质(State),即国有控股取1,否则取0;董事会规模(Board),即董事会人数的自然对数;独立董事比例(Ind),即独立董事人数占董事会人数的比例;两职合一(Dual),即董事长和总经理不由一人兼任时取1,否则取0;第一大股东持股(Large),即第一大股东持股比例;两权分离率(Sep),即实际控制人拥有上市公司的控制权与所有权之差;行业效应(Industry),即行业虚拟变量;年度效应(Year),即年度虚拟变量;地区效应(Area),即省市虚拟变量。

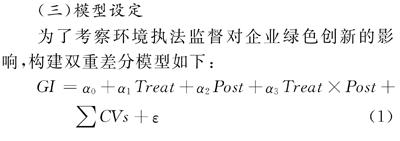

(三)模型设定

为了考察环境执法监督对企业绿色创新的影响,构建双重差分模型如下:

四、环境执法监督对企业绿色创新的影响

(一)描述性统计

主要变量的描述性统计结果如表1所示。(1)企业绿色创新。企业绿色创新(GI)的平均值为2.054,中位数为1.946,最小值为0.000,最大值为8.638,标准差为1.478,表明企业绿色创新波动幅度较大,存在较大的差异性。(2)空间虚拟变量和时间虚拟变量。空间虚拟变量(Treat)的均值为0.444,说明近44.4%的样本属于实验组,56.6%的样本属于控制组;时间虚拟变量(Post)的均值为0.400,说明环保约谈当年及以后年度与环保约谈以前年度的样本约各占总样本的40%和60%。(3)控制变量。除企业年龄(Age)、企业规模(Size)、机会成本(To-binQ)、第一大股东持股(Large)、两职分离率(Sep)的标准差超过1以外,其他控制变量标准差均较小于1,波动幅度较小。

(二)回归结果与分析

环境执法监督与企业绿色创新的回归结果如表2所示。在全样本中,交互项(Treat×Post)的系数为0.077,且在5%的水平上显著,说明环境执法监督有效地促进了企业绿色创新,即与未被环保约谈地区企业相比,环保约谈显著地促进了被约谈地区企业的绿色创新。可见,环保约谈通过促进被约谈地区企业的环境规制强度和环保主动性,有效地发挥“规制效应”和“遵从效应”,进而提高企业绿色创新水平。

进一步区分重污染企业和非重污染企业,重污染行业界定依据《上市公司环境信息披露指南》(征求意见稿)。在重污染企业中,交互项的系数为0. 048,通过显著性检验,说明环境执法监督显著地提高了重污染企业的绿色创新水平。在非重污染企业中,交互项的系数为0.079,通过显著性检验,说明环境执法监督显著地提高了非重污染企业的绿色创新水平。结果表明:不论是重污染企业还是非重污染企业,环境执法监督均能显著地提高企业绿色创新水平。

五、环境执法监督对企业绿色创新影响的异质性研究

(一)融资约束、环境执法监督与企业绿色创新

企业创新不是一蹴而就的,而是需要稳定持续的资金保障源源不断地支持企业创新投入,企业绿色创新更是如此[22,23]。面对环保约谈所带來的“规制效应”和“遵从效应”,企业绿色创新行为可能随着融资约束程度的不同而不同。当融资约束程度较高时,企业获取绿色创新资金能力较弱,面对环保约谈的地方政府及相关部门压力,企业可能会偏向于选择暂时性措施实现节能减排的短期效果,缺乏资金能力去绿色创新,致使环境执法监督的企业绿色创新效应弱化[22]。当企业融资约束程度较低时,企业获取绿色创新资金能力较强[23],企业更加偏向于进行更多的绿色创新活动,实现企业可持续发展。

为了检验不同融资约束下环境执法监督对企业绿色创新的影响是否存在差异,本文区分为低融资约束企业和高融资约束企业进行分组回归,融资约束的测度借鉴Hadlock和Pierce的研究方法[24],回归结果如表3所示。结果显示:在低融资约束企业中,交互项的系数为0.119,通过显著性检验;在高融资约束企业中,交互项的系数为0.032,未通过显著性检验,这表明环境执法监督对企业绿色创新的促进作用主要体现在低融资约束企业中。

(二)代理成本、环境执法监督与企业绿色创新

随着所有权和经营者的分离,委托代理问题应运而生,经营者的道德风险和逆向选择对企业创新产生深刻的影响,企业绿色创新也是如此。所有者的目标是企业价值最大化,经营者的目标是实现自身效益最大化,目标的不同势必造成环境执法监督的企业绿色创新效应产生差异[25,26]。当代理成本较高时,所有者与经营者的矛盾更加剧烈,面对环保约谈的“规制效应”和“遵从效应”,经营者出于利益动机和风险规避动机,可能选择暂时性措施应对环境执法监督,而不愿意冒着更多的风险进行绿色创新实现企业价值最大化[25]。当代理成本较低时,经营者的道德风险较低和逆向选择较少,这会导致经营者和所有者的利益趋于一致,进而积极地进行绿色创新活动来响应环境执法监督的压力,提升企业价值[26]。

为了检验不同代理成本下环境执法监督对企业绿色创新的影响,本文区分低代理成本企业和高代理成本企业进行分组回归,代理成本的衡量使用管理费用率,回归结果如表4所示。结果显示:在低代理成本企业中,交互项的系数为0.123,通过显著性检验;在高代理成本企业中,交互项的系数为0.025,未通过显著性检验,这表明环境执法监督的企业绿色创新效应主要体现在低代理成本企业中。

六、环境执法监督对企业绿色创新的作用机制探索

正如理论分析,环境执法监督会有效地促进企业绿色创新,其渠道在于“规制效应”和“遵从效应”,其中:“规制效应”主要体现在环境成本和环境处罚两个方面;“遵从效应”主要体现在企业环保投资方面。

(一)环境成本渠道

为了验证环境成本渠道是否成立,借鉴于连超等的研究方法[27],使用广义环境税作为环境成本的替代变量,包括排污费、河道费、土地使用税等一切与环境有关的税收,数据来源于企业年度报告的财务报表附注。借鉴Baron和Kenny的中介效应模型[28],结合模型(1),构建模型(2)和模型(3)进行分析。

环境成本渠道的回归结果如表5所示。结果显示:模型(1)和模型(2)交互项的系数、模型(3)环境成本(EC)的系数、交互项的系数均显著为正,且模型(3)交互项的系数小于模型(1)交互项的系数。以上结果说明,环境执法监督通过提高企业环境成本促进企业绿色创新。

(二)环境处罚渠道

为了验证环境处罚渠道是否成立,本文使用环境处罚的自然对数作为环境处罚的替代变量,数据来源于企业年度报告的财务报表附注。借鉴Baron和Kenny的中介效应模型[28],结合模型(1)构建模型(4)和模型(5)进行分析。

环境处罚渠道的回归结果如表6所示。结果显示:模型(1)与模型(4)交互项的系数、模型(5)环境处罚(EP)的系数、交互项的系数均显著为正,且模型(5)交互项的系数小于模型(1)交互项的系数。以上结果说明环境执法监督通过提高环境处罚力度促进企业绿色创新。

(三)环保投资渠道

为了验证环保投资渠道是否成立,使用环境资本支出加1的自然对数作为环保投资的替代变量,数据来源于企业年度报告的财务报表附注。借鉴Baron和Kenny的中介效应模型[28],结合模型(1),构建模型(6)和模型(7)进行分析。

环保投资渠道的回归结果如表7所示。结果显示:模型(1)与模型(6)交互项的系数、模型(7)环保投资(EI)的系数、交互项的系数均显著为正,且模型(7)交互项的系数小于模型(1)交互项的系数。以上结果说明环境执法监督通过提高企业环保投资促进企业绿色创新。

七、稳健性测试

了验证实证结果的稳健性,进行以下的稳健性测试:(1)动态效应分析。为了验证是否满足平行趋势假设,构建动态效应模型,结果显示平行趋势满足。(2)重新设定窗口期间。为了排除窗口期间设定对实证结果的影响,进一步将窗口期间设定为2013—2016年。(3)安慰剂检验。为了验证环保约谈是否具有随机性,设定2014、2015年真实发生环保约谈省市发生分别在2013、2014年,预期实证结果中交互项的系数是不显著的。(4)倾向匹配得分法加双重差分法。为了缓解样本选择问题导致的内生性问题,将控制变量作为协变量进行匹配,保留匹配后的样本重新进行回归。(5)更换企业绿色创新的衡量方法。为了避免衡量误差产生的影响,使用研发投入对企业绿色专利申请量进行平减衡量企业绿色创新,重新进行回归。(6)控制其他变量。为了缓解遗漏变量的影响,进一步控制审计师意见、控制权转移、并购重组和风险投资,重新进行回归。以上稳健性测试的结果均支持研究结论,但限于文章篇幅,本文只报告倾向匹配得分法加双重差分法的回归结果(如表8所示),其他稳健性测试的结果未报告。

八、结论与启示

本文以环保约谈制度实施为契机,以合法性理论和遵从理论为基础,基于2012 - 2016年中国工业上市公司的经验数据,考察了环境执法监督对企业绿色创新的影响及其机制。研究发现:环境执法监督会有效地促进企业绿色创新,即与未被环保约谈地区企业相比,环保约谈显著地促进了被环保约谈地区企业的绿色创新。拓展性检验与分析后发现:环境执法监督对企业绿色创新的促进作用主要表现在低融资约束企业和低代理成本企业中。影响机制探索后发现:环境执法监督通过提高企业环境成本、环境处罚力度和企业环保投资,进而促进企业绿色创新。

以上结论揭示了环境执法监督的微观治理效果,为完善中国环境督察体系和建立绿色创新型国家提供了重要的启示。第一,完善中国环境督察体系。环境政策能否有效发挥作用很大程度上取决于环境执法力度,但由于中央与地方的利益不一致,地方政府及其相关部门环境执法不严、宽松执法的现象屡见不鲜。环保约谈制度作为中国环境督察体系的重要组成部分,会有效地促进被约谈地区企业的绿色创新。因此,政府应当进一步建立完善环保约谈制度在内的中国环境督察体系,确保环境政策得以切实地执行,作用得以有效地发挥。第二,建立健全地方环境执法体系。地方政府及其相关部门是环境执法的主体,注重经济增长总量的同时,也要重视经济增长的质量。在经济新常态下,中国经济增长已由高速增长阶段转向高质量增长阶段。因此,地方政府及其相关部门应当转换观念,积极地响应环境执法监督,加强地方环境执法水平,促进地区企业绿色创新,实现地区经济高质量增长。第三,企业自身转换观念,积极地响应环境执法监督,主动提高绿色创新水平。环境执法监督提高企业环境成本和环境处罚力度,倘若采取暂时性措施迎合环境执法监督,往往会加剧企业环境压力,使核心竞争力急剧下降。因此,企业应当转换自身发展观念,在环境执法监督的压力下进行更多的绿色创新活动,塑造核心竞争力。第四,正确对待环境执法监督对企业绿色创新的差异化影响。高融资约束企业处于融资约束的困境,不能获取持续稳定的现金流来支持绿色创新活动以响应环境执法监督,因此企业应当不断地拓宽自身绿色创新融资渠道,同时政府、银行等应当完善企业绿色创新信贷机制。高代理成本企业囿于经营者的道德风险和逆向选择,限制经营者以风险较高的绿色创新来响应环境执法监督,因此企业应当建立健全绿色创新激励机制和响应机制,使环境执法监督的企业绿色创新效应更加有效地发挥。

参考文獻:

[1] 陈家建,边慧敏,邓湘树.科层结构与政策执行[J].社会学研究,2013 (6):1-20.

[2] Berrone P, Fosfuri A, Gelabert L, et al. Necessity as themother of inventions: institutional pressures and environmen-tal innovations[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(8):891- 909.

[3] Kammerer D. The effects of customer benefit and regulationon environmental product innovation: empirical evidence fromappliance manufacturers in Germany[J]. Ecological Econom-ics, 2008, 68(8):2285-2295.

[4] Chan R Y K. Corporate environmentalism pursuit by foreignfirms competing in China[J]. Journal of World Business,2010, 45(1):80-92.

[5] Lin H, Zeng S X, Ma H Y, et al. Can political capital drivecorporate green innovation? lessons from China[J]. Journal ofCleaner Production, 2014, 64(2):63-72.

[6] 迈克尔·豪利特,M.拉米什.公共政策研究:政策循环与政策子系统[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006:6-8.

[7] O'Brien K J,Li L. Selective policy implementation in ruralChina[J]. Comparative Politics, 1999, 31(2): 167-186.

[8] 李万新.中国的环境监管与治理——理念、承诺、能力和赋权[J].公共行政评论,2008(5):102-151.

[9] 郑石明,雷翔,易洪涛.排污费征收政策执行力影响因素的实证分析——基于政策执行综合模型视角[J].公共行政评论,2015 (1):29- 52.

[10] 郁建兴,高翔.地方发展型政府的行为逻辑及制度基础[J].中国社会科学,2012(5):95-112.

[11] 包群,邵敏,杨大利.环境管制抑制了污染排放吗?[J].经济研究,2013 (12):42 - 54.

[12] 沈洪涛,周艳坤.环境执法监督与企业环境绩效:来自环保约谈的准自然实验证据[J].南开管理评论,2017,20(6):73 -82.

[13] Suchman M C. Managing legitimacy, strategic managementand institutional approaches[J]. Academy of Management Re-view, 1995, 20(3):571-610.

[14] 陈华,王海燕,陈智.公司特征与碳信息自愿性披露——基于合法性理论的分析视角[J].会计与经济研究,2013, 27(4):30-42.

[15] 沈洪涛,冯杰.舆论监督、政府监管与企业环境信息披露[Jl.会计研究,2012(2):72-78.

[16] 毕茜,于连超.环境税的企业绿色投资效应研究——基于面板分位数回归的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(3): 76-82.

[17] Porter M,Linde C V D.Towards a new conception of the en-vironment-competitiveness relationship.[J]. Journal of Eco-nomic Perspectives, 1995, 9(4):97-118.

[18] Gunningham N. Compliance, enforcement, and regulatory ex-cellence[M]. Washington: Brookings Institution Press, 2017:178-180.

[19] 朱新力,李芹.行政约谈的功能定位与制度建构[J].国家行政学院学报,2018 (4):91- 97.

[20] Ayres I,Braithwaite J. Responsive regulation[M]. Oxford:Oxford University Press,2013:437 - 438.

[21]王锋正,陈方圆.董事会治理、环境规制与绿色技术创新——基于我国重污染行业上市公司的实证检验[J].科学学研究,2018(2):361- 369.

[22] 于连超,张卫国,毕茜.盈余信息质量影响企业创新吗?[J].现代财经(天津财经大学学报),2018, 38(12):128-145.

[22] 鞠晓生,卢荻,虞义华.融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性[J].经济研究,2013 (1):4-16.

[23] Guariglia A, Liu P. To what extent do financing constraintsaffect Chinese firms' innovation activities? [J]. InternationalReview of Financial Analysis, 2014, 36(C):223-240.

[24] Hadlock C, Pierce J. New evidence on measuring financialconstraints: moving beyond the KZ index[J]. Review of Fi-nancial Studies, 2010, 23(5):1909-1940.

[25] Holmstrom B. Agency costs and innovation[J]. Journal of E-conomic Behavior&.Organization, 1989, 12(3):305-327.

[26] 程軍,刘玉玉.国家审计与地方国有企业创新——基于经济责任审计的视角[J].研究与发展管理,2018,30(2):82-92.

[27] 于连超,张卫国,毕茜.环境税的创新效应研究[J].云南财经大学学报,2018, 34(7):78-90.

[28] Baron R M,Kenny D A. The moderator-mediator variable dis-tinction in social psychological research: conceptual, strategic,and statistical considerations[J]. Journal of Personality andSocial Psychology,1986 ,51(6):1173 - 1182.