化痰通脑饮联合通脑活络针治疗急性缺血性脑卒中临床研究

李治忠

(河南省长垣县中医院中风脑病科 长垣453400)

急性缺血性脑卒中(Cerebral Ischemic Stroke,CIS)是临床常见脑血管疾病,发病率和致残率较高。既往资料指出,CIS是导致60岁以上人群死亡第二位原因,极大危害人类生命健康[1]。西医治疗CIS多采用改善微循环、保护神经细胞、抗血小板聚集等药物,能在急性期缓解患者病情,促进疾病良好转归;中医治疗CIS常采用中药汤剂、穴位针刺等方法,可改善患者神经功能缺损症状,提高患者生活质量[2]。本研究选取98例CIS患者,以西医常规治疗效果为对照,分析化痰通脑饮联合通脑活络针刺法应用价值。现报道如下:

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2015年10月~2017年10月我院收治的98例CIS患者,随机分组进行对照研究,其中观察组49例,男20例,女29例,年龄63~76岁,平均(71.33±2.34)岁,发病至就诊时间 2~13 h,平均(9.61±1.42)h;对照组 49例,男 23例,女 26例,年龄 60~78岁,平均(70.89±3.56)岁,发病至就诊时间 2~12 h,平均(9.58±1.15)h。两组性别、年龄、发病至就诊时间等资料均衡可比(P>0.05)。本研究符合《世界医学会赫尔辛基宣言》相关要求。

1.2 纳入及排除标准 (1)纳入标准:西医符合《2010年中国急性缺血性脑卒中诊治指南》[3]CIS诊断标准,急性起病;脑CT、MRI存在责任梗死病灶;脑CT、MRI排出脑出血及其他病变;症状、体征持续时间较长(≥1 h);神经功能缺损。中医符合《中风病辨证诊断标准(试行)》中风病中痰证辨证分型,苔滑腻、半身不遂、舌体胖大、神志昏蒙、呕吐痰涎、言语謇涩、口舌歪邪、体胖壅肿、头昏沉闷痛、脉滑或缓;脑MRI/CT检查显示脑部无出血;签署知情同意书;首次发病。(2)排除标准:心、肝、肾功能衰竭者;存在相关药物过敏史者;伴有血液系统疾病者。

1.3 治疗方法 对照组采用西医常规治疗,如丁苯酞注射液(国药准字H20100041)静滴保护线粒体25 mg/次、氯吡格雷(国药准字H20173366)口服抗血小板聚集75 mg/d、依达拉奉(国药准字H20183189)30 mg静滴清除自由基、阿托伐他汀(国药准字H20143160)口服调脂20 mg/d等,2周为1个疗程。观察组在对照组基础上加用化痰通脑饮联合通脑活络针刺法治疗。化痰通脑饮:当归尾15 g、天麻10 g、赤芍 10 g、土鳖虫 9 g、地龙 10 g、全蝎 6 g、红花 5 g、桃仁 10 g、黄芪 12 g、川芎 10 g、甘草 6 g,水煎取汁300 ml,早晚分服;通脑活络针刺法包含头针穴位(梗死灶侧百会-太阳平分3段,选取人中、双侧太阳、双侧风池、四神聪、百会穴)与体针穴位(患侧下肢取阳陵泉、环跳、足三里、解溪、三阴交、昆仑,上肢取曲池、肩髃、手三里、通里、外关、合谷)针刺,失语者加咽三针,大脑中动脉梗死者加颞三针,后循环梗死者加枕部后顶。常规消毒穴位后,头针斜刺0.5寸,体针直刺1.0~1.5寸,平补平泻,得气后留针0.5 h,1次/d,2周为1个疗程。两组均治疗1个疗程。

1.4 疗效评定 疗效分为显效、有效、无效,前两者之和为总有效。显效:美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分改善>80%;有效:NIHSS评分改善40%~80%;无效:NIHSS评分改善<40%。

1.5 观察指标 (1)临床疗效。(2)治疗前后两组患者均采用日常生活活动能力评定量表(ADL)、个人和社会功能量表(PSP)评定两组日常活动能力、社会功能。

1.6 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件处理数据,计量资料以(±s)表示、行t检验,计数资料用%表示、行χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

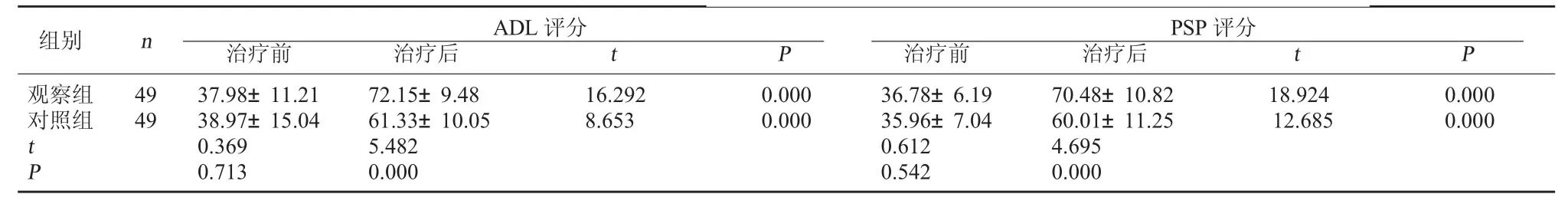

2.1 两组ADL与PSP评分比较 两组患者治疗后ADL评分、PSP评分均高于治疗前,且观察组评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组ADL与PSP评分比较(分,±s)

表1 两组ADL与PSP评分比较(分,±s)

组别 n观察组对照组ADL评分治疗前 治疗后 t P PSP评分治疗前 治疗后 t P 49 49 16.292 8.653 0.000 0.000 18.924 12.685 0.000 0.000 t P 37.98±11.21 38.97±15.04 0.369 0.713 72.15±9.48 61.33±10.05 5.482 0.000 36.78±6.19 35.96±7.04 0.612 0.542 70.48±10.82 60.01±11.25 4.695 0.000

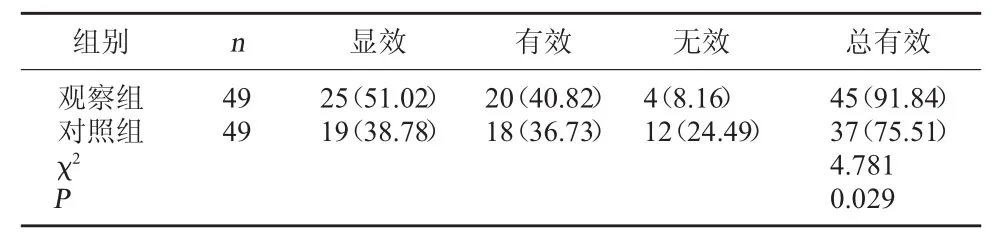

2.2 两组临床疗效比较 观察组总有效率为91.84%,高于对照组75.51%(P<0.05)。见表2。

表2 两组临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

溶栓是治疗CIS有效方法,但其有时间窗限制,且有严格禁忌证。西医对于超过时间窗及不宜采用溶栓治疗患者常给予丁苯酞注射液、氯吡格雷、依达拉奉、阿托伐他汀等药物治疗,以保护线粒体,抗血小板聚集,清除氧自由基[4]。张敬华等[5]研究指出,西医丁苯酞注射液等治疗可改善CIS患者NIHSS评分,但临床疗效未达预期。中医学认为CIS属于“中经络、瘀血”等,病机与水液不化、聚而为痰、壅阻血瘀、血气失养有关,因此治疗应以化痰浊、祛湿邪、活血脉、通脑窍为主。化痰通脑饮含有当归尾、天麻、赤芍、土鳖虫、地龙、全蝎、红花、桃仁、黄芪、川芎等多种中药,方中当归尾可活血祛瘀、养血和血;天麻可熄风止痉、祛风通络;赤芍可活血祛瘀、清热凉血;土鳖虫可破血祛瘀;地龙可平喘通络、清热定惊;全蝎可熄风止痉、通络散结;红花可祛瘀止痛、活血通经;桃仁可活血祛瘀;黄芪可补气消肿、排脓利尿;川芎可行气开郁、活血祛瘀、祛风止痛。诸药合用可共达祛痰化瘀、活血通络之功效。通脑活络针刺法选取脑梗死区域病灶侧太阳、风池、四神聪、百会等穴位进行针刺,可贯通相应区域经络。以往研究关于单一针刺、化痰通脑饮治疗脑血管疾病资料较多,但两者联合尚缺乏循证支持。

本研究结果显示,观察组总有效率为91.84%,高于对照组75.51%(P<0.05),提示化痰通脑饮联合通脑活络针刺法治疗CIS疗效显著。现代药理研究表明,化痰通脑饮可降低血液黏稠度,抑制血小板聚集,抗脂质过氧化,改善微循环,保护神经细胞;而通脑活络针刺法能促进患侧血液循环,改善淋巴和静脉回流现象,激发相应运动和感觉功能,促进肢体功能恢复[6]。化痰通脑饮联合通脑活络针刺法具有协同作用,故疗效较佳。观察组治疗后ADL、PSP评分高于对照组(P<0.05),说明化痰通脑饮联合通脑活络针刺法能提高CIS患者日常生活能力和社会功能。综上所述,化痰通脑饮联合通脑活络针刺法能提高CIS患者日常生活能力和社会功能,疗效显著,值得临床推广。