吞咽干预护理对脑血管意外气管切开术后吞咽功能的康复作用

朱林辉

(杭州师范大学附属医院,浙江 杭州 310015)

脑血管意外事件主要包括脑出血、脑梗死以及蛛网膜下腔出血等,脑血管意外事件发生后患者多陷入昏迷,需要行气管切开术以保证呼吸道通畅。气管切开术会影响进食、吞咽、咳嗽等[1],部分可出现营养不良和厌食;且气管切开后,肺部感染的几率增加,影响预后[2]。本研究对气管切开术后患者进行吞咽护理,以探讨该护理方式对吞咽功能的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2014年6月-2016年12月因脑血管意外于本院诊治的患者64例,采用随机数字表法将其分为一般护理组与吞咽干预组,各32例。纳入标准:(1)符合脑血管意外的诊断标准[3],结合临床症状及影像学表现确诊,并行气管切开术,诊断标准参照1995年第4次全国脑血管病学术会议修订相关标准;(2)出现吞咽困难、饮水时呛咳、发音困难等,吞咽障碍明确;(3)患者及其家属对本次研究知情并同意。排除标准:(1)合并严重的躯体疾病以及心、肝、肾等器官严重疾病;(2)入组前已出现严重感染,或食管异常,或出现感觉性失语等;(3)合并精神类疾病、智力低下或认知障碍,无法配合研究调查。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),详见表 1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法 两组入院后接受为期2周的护理干预。一般护理组采用常规护理及对症护理。常规护理包括:(1)对患者及家属进行饮食指导训练,控制进食量及进食次数;(2)进食时需将床头抬高30°~45°,进食环境以安静舒适为宜;(3)进行鼻饲者,先确保胃管位于胃腔内,并于鼻饲前后温开水清洗胃管。对症护理包括:舌体运动,即舌尖舔口唇及舌部按摩各10次/d;面部训练,即微笑和鼓腮各15次/d。吞咽干预组在一般护理组的基础上配合吞咽干预护理,包括:(1)进食训练:进行口腔活动训练,锻炼舌肌、口轮匝肌;予一定感官刺激,如冷、热刺激,降低患者肌张力,使各种感觉增敏;结合实际情况就咽喉运动及吞咽反射进行训练,加强吞咽功能;(2)气管保护:使患者深呼吸,放松身体,吸气后屏气,在屏气的同时进行1-3次吞咽运动,吞咽动作完成后咳嗽[4];(3)仪器辅助:使用吞咽障碍理疗仪进行护理,1次/d,使其神经肌肉得到合适的电刺激,同时督促患者进行吞咽运动,以提升吞咽肌收缩幅度,强化肌力,增加感觉反馈[5];(4)健康宣教:观察患者的心态和情绪,如因吞咽功能障碍而出现进食反感者,对其不良情绪开展及时有效的疏导和交流。

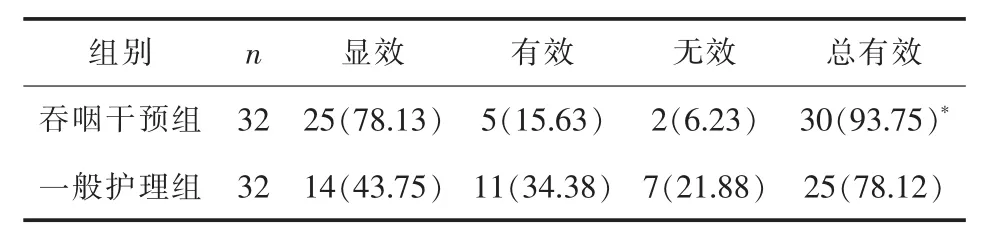

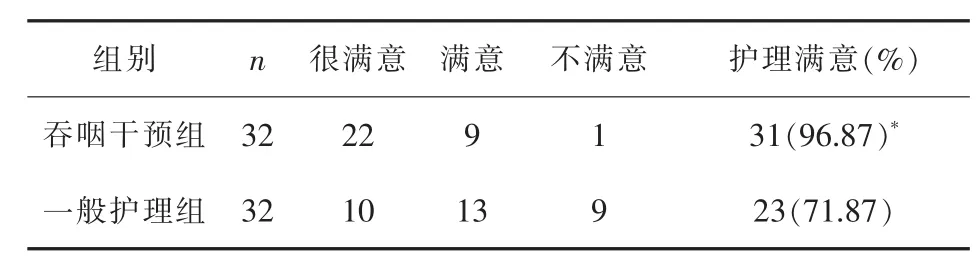

1.3 评价指标 护理2周后进行治疗效果评估,主要采集如下指标。(1)吞咽能力评价:采用CNSAT量表[6]进行评估,该量表包括口唇运动、舌的运动、咳嗽呛咳、喉的提升程度、流涎以及饮水实验六个方面,各项根据严重程度由低到高分为A、B、C、D 四个等级, 分别对应 0、2、4、6 分, 计算总分,分数越低提示吞咽功能较好。(2)护理疗效评价:采用洼田氏饮水实验进行评价[7],具体方法:使患者端坐,嘱饮30mL温开水,根据其喝水吞咽的次数、时间以及是否有呛咳发生可以将其吞咽障碍分为5级。1级:以正常的速度顺利地将水一次喝下,且无呛咳发生;2级:能够将温开水分两次喝下,无呛咳发生;3级:能够一次将水喝下,但有呛咳发生;4级:将水分两次喝下,但有呛咳;5级:频繁呛咳,不能全部咽下。干预后饮水实验结果1级为显效,2级为有效,3级及以上为无效;有效率=(显效+有效)/总例数×100%。 (3)不良反应发生率:调查并统计患者在护理期间出现的不良反应,主要为感染、误吸以及死亡。不良反应发生率=不良反应例数/总例数×100%。(3)护理满意度:使用医院自制的满意度调查问卷,主要包括五个方面,即护理疗效和措施,护理工作和态度及其他,各20分,总分100分,80-100分为很满意;50-79分为满意;<50分为不满意。护理满意度=(很满意+满意)/总例数×100%。

1.4 统计学处理 采用SPSS19.0建立数据库并分析,计量资料采用(±s)形式进行统计描述,比较选择t检验;计数资料用百分率表示,比较采用χ2检验。

2 结果

2.1 吞咽能力 护理后,吞咽干预组CNSAT评分较一般护理组低,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组CNSAT评分比较(±s,分)

表2 两组CNSAT评分比较(±s,分)

与一般护理组比较*P<0.05

组别 n 护理前 护理后吞咽干预组 3 2 1 1.3 2±7.8 2 5.7 1±3.8 4*一般护理组 3 2 1 0.2 5±6.4 7 8.5 7±4.7 4

2.2 护理疗效 与一般护理组比较,吞咽干预组总有效率高,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 两组护理疗效比较[n(%)]

2.3 不良反应 一般护理组发生感染7例,误吸13例;吞咽干预组发生感染1例,误吸3例;两组均无死亡病例。比较两组不良反应,吞咽干预组较一般护理组不良反应少,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.4 护理满意度 比较两组护理满意度,吞咽干预组满意率较一般护理组高,差异有统计学意义(P<0.05)。 详见表 4。

表4 两组护理满意度比较

3 讨论

气管切开术对吞咽肌群存在一定影响[8];且脑血管意外也会导致皮质延髓束受损,使其部分支配的肌肉瘫痪无法进行正常的吞咽、导致进食呛咳[8]。良好的吞咽护理能够对原发疾病产生积极影响[9-10]。

本研究中对吞咽干预组展开各种训练与康复措施,进食训练能够帮助患者逐步活动吞咽群肌肉,达到唇、舌、口腔等吞咽相关肌肉群训练目的[11-12];感官刺激能够加强其吞咽反射,使患者吞咽能力逐步提高;而吞咽护理仪能够通过电极对咽喉部进行一定的电刺激,增强其吞咽肌肌力,促使咽部肌肉产生正常收缩运动[13-14]。部分患者往往因为吞咽功能障碍,造成对进食的反感,加剧营养不良,因此在积极鼓励患者进行吞咽训练的情况下,护理人员对吞咽干预组还进行了心理干预,有效地排解其消极情绪[15-16]。研究结果显示,实施2周吞咽干预护理的患者,护理后CNSAT评分明显降低(P<0.05),吞咽护理疗效提高(P<0.05),护理满意度增加(P<0.05),肯定了吞咽干预护理的临床价值。

总结经验,对脑血管意外行气管切开的患者进行护理,需帮助患者完成吞咽动作,防止食物进入气道;关注吞咽功能,若出现3次呛咳,则改用流质饮食,预防再次呛咳;面对老年吞咽困难者因吞咽反射丧失可出现感染,护理人员需提醒家属尽可能经口喂养,餐后及时清理分泌物,防止分泌物倒吸进入气管诱发感染。开展吞咽干预护理可有效锻炼受损的肌肉群,避免吞咽肌群废用性萎缩,改善其吞咽障碍,且能够减少不良反应的发生,提高患者吞咽能力,改善预后。