音乐干预在麻醉恢复室护理中的应用观察

程坚伟,张春梅

(1.温州医科大学附属第二医院-育英儿童医院;2.温州医科大学,浙江 温州 325000)

麻醉恢复室(PACU)是观察与监测麻醉手术后患者生命体征的重要场所,经麻醉与手术处理后,机体彻底恢复保护性反射需要一定的时间,恢复苏醒期极易在各种因素影响下产生强烈的不适感[1]。因此,麻醉恢复室除了做好监护患者生命体征的工作外,更应辅以精心的护理干预,以提高患者的舒适度。2016年8月—2018年8月,我院在麻醉恢复室护理过程引入音乐干预模式,获得较理想的干预效果,具体介绍如下。

一、对象与方法

1.研究对象。本组研究课题以2016年8月—2018年8月在我院行全麻手术的100例患者作为观察对象,入选患者均对研究课题内容知情,已签署知情同意书;无听力受损或丧失、精神疾病等患者。经随机数表模式分两组,对照组(n=50)患者中,男30例,女20例,年龄在31~68岁间,中位年龄(52.3±4.6)岁;实验组(n=50)患者中,男28例,女22例,年龄在29~67岁间,中位年龄(53.1±5.2)岁。两组一般资料的统计处理结果显示P>0.05,有可比性。

2.方法。(1)对照组在麻醉恢复室接受常规护理,包括:①严密观察与监测患者的基础体征,包括呼吸、血压、脉搏及心电图等;②定期检查静脉输液的通畅情况,同时对各种出入量以及液体种类、滴速等进行准确记录;③协助患者取合适的体位,通常选择保持头偏侧的平卧体位,并取挡板固定,以免发生坠床事件等[2]。(2)实验组在对照组条件下增加音乐干预,包括:①结合我国音乐文化背景以及文献资料,选择流行歌曲、轻音乐、古典音乐、中国戏曲、英文歌曲等5个类别的音乐曲目,各10首,并存储在手机或MP3等设备中;术前1d探访患者,让患者从现有曲库中抽选2~3首,作为恢复苏醒期的聆听曲目;或者根据患者喜好,从未被收录的音乐曲目中下载。②待患者进入麻醉恢复室后,为患者戴上耳机,播放术前患者挑选的音乐曲目,音量以30~40db为宜,持续播放至患者恢复转出恢复室。整个过程安排1名医护人员做床旁陪护,于音乐干预15~20min,对患者相关生命体征、满意度以及疼痛状况等进行观察与记录。

3.评估项目[3]。记录两组的恢复室停留时间,同时设计麻醉护理满意度问卷表,调查两组患者的护理满意程度。以数字评定量表(NRS)为参照,评估两组患者疼痛程度,计分0~10分,评估分值越低,表示疼痛程度下降越明显。

二、结 果

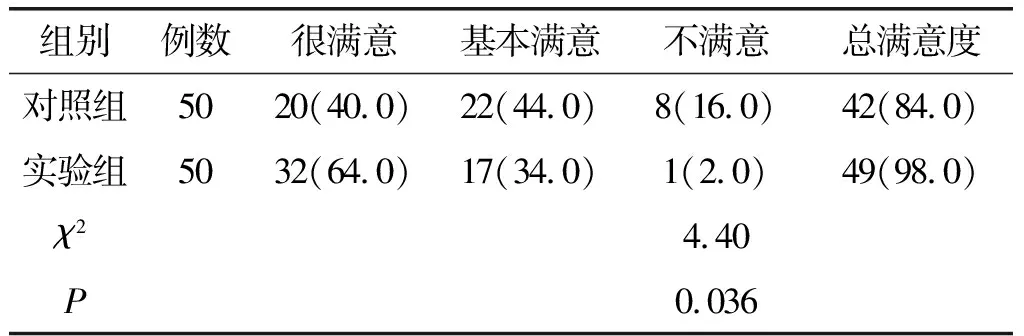

1.麻醉护理满意度分析。麻醉护理满意度显示,实验组总满意度达到98.0%,对比对照组的总满意度84.0%提升明显,有统计学意义(P<0.05)(见表1)。

表1 对照组及实验组的麻醉护理满意度分析[n(%)]

2.恢复室停留时间、疼痛评分分析。实验组在恢复室停留时间上较对照组缩短明显,在疼痛评分上较对照组降低明显,有统计学意义(P<0.05)(见表2)。

表2 对照组及实验组的恢复室停留时间、疼痛评分分析

三、讨 论

手术是患者心理及生理的应激源,对患者血流动力学的影响可持续至麻醉恢复期,同时麻醉与手术引起的一系列应激反应,也可导致儿茶酚胺、皮质醇等在一定时间内处于较高的水平[3]。而术后患者情绪的改变,则可刺激交感神经系统,促进肾上腺素分泌,进而表现在心率增快、血压增高等变化上[4]。相关资料指出,患者转至麻醉恢复室后,医护人员谈话、床位调整以及仪器噪音等均可能对其情绪状况产生影响,使患者出现恐惧、担忧等各种心理问题[5]。

音乐干预是现代护理学倡导的新型干预模式之一,音乐形成的声波对大脑皮层有直接的刺激作用,可兴奋神经细胞,借此调节人体的脏器与躯体功能;同时还可刺激各种激素物质的释放,如内分泌激素、β-内啡肽等,由此发挥镇痛、镇静、放松情绪、改善血液循环以及稳定心率等多种效果[6]。

本组课题中,将音乐干预模式引入麻醉恢复室的护理过程中,对50例全麻手术患者实施干预,并与单纯接受常规护理的患者进行比较。结果显示,实验组患者经干预后在恢复室停留时间有明显缩短,其疼痛评分较对照组也有显著的下降,提示音乐干预对促进患者的术后恢复有效,并且在一定程度上有缓解疼痛的效果。经麻醉护理满意度调查统计,实验组总满意度提升至98.0%,说明该护理干预模式相对也更能够获得患者的认可。

综上所述,对麻醉恢复室常规护理进行积极改进,对全麻患者施加音乐干预,可显著提升患者的麻醉护理满意度,缓解患者疼痛,缩短其恢复室停留时间,有利于麻醉恢复室整体护理服务质量的优化,值得推荐。