不同部位心肌梗死的心律失常表现分析

傅洪宾 郑文凯

(1、福建省漳州市皮肤病防治院,福建 漳州363000;

(2、漳州市医院,福建 漳州363000)

心肌梗死属心血管内科重症之一,一般以冠状动脉功能异常、心肌血氧摄取不足致病,患者临床可见持续、严重的胸骨后疼痛症状,伴休克、心力衰竭和心律失常等问题,危及患者生命安全[1]。因心肌梗死难以通过药物缓解,治疗工作得到广泛重视,其继发症状也得到普遍关注,分析认为不同部位心肌梗死的心律失常表现存在差异,这对疾病治疗和控制意义突出[2]。我院选取2018 年1 月至2019 年6 月收治的150 例不同部位心肌梗死患者,就上述内容研究如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

于我院2018 年1 月至2019 年6 月收治的不同部位心肌梗死患者中,选取150 例按心肌梗死部位的差异分为前壁组、下壁组和非ST 段抬高组,各50例。前壁组:男34 例,女16 例,年龄51-74 岁,平均年龄为(62.2±5.8)岁。体质指数21-26kg/m2,平均(23.6±2.7)kg/m2。下壁组:男35 例,女15 例,年龄52-75 岁,平均(62.1±5.9)岁。体质指数20-26kg/m2,平均(23.4±2.8)kg/m2。非ST 段抬高组:男34 例,女16 例,年龄53-76 岁,平均(62.3±5.6)岁。体质指数21-27kg/m2,平均(23.5±2.4)kg/m2。三组一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:患者临床符合《中国急性心肌梗死诊断和治疗指南》(2018)的诊断标准[3];患者和家属签署知情同意书。排除标准:濒危患者;无法接受动态心电图监测的患者;合并其他心脏疾病的患者。

1.2 方 法

为所有患者提供24h 动态心电图监测仪,借助18 导联心电图,进行疾病的诊断并保证与不同分组特点的匹配。具体而言,前壁组患者使用V1-V3、V3-V5、V1-V5、V5-V7 四种作业模式;下壁组患者使用V4-V5、V7-V8 两种作业模式,非ST 段抬高组患者,使用V3-V5、V4-V5、V7-V8 三种作业模式。所有患者接受24h 动态心电图监测,按照分组信息,进行结果的分别统计,根据实验室检查结果、心脏多普勒超声检查影像结果、冠状动脉造影结果,对罪犯血管、心率信息等进行收集。

1.3 观察指标

了解患者心律失常表现。包括不同小组心律失常发生率、室性心律失常发生率、房性心律失常发生率、缓慢性心律失常发生率,采用Lown 分析法,进行心律失常类别的鉴别[4]。另对各组患者心率变异性情况进行统计。心率变异情况以SDNN(全部窦性心搏RR 间期)、SDANN(RR 间期平均值标准差)、r MSSD(相邻NN 间期差值的均方差)表达。部分患者可合并多种症状,按多人次计算[5]。

1.4 统计学方法

统计学软件为SPSS21.0。计量资料采用t 检验,以x±s 表示,计数资料以χ2检验,以率(%)表示。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 三组心律失常发生率

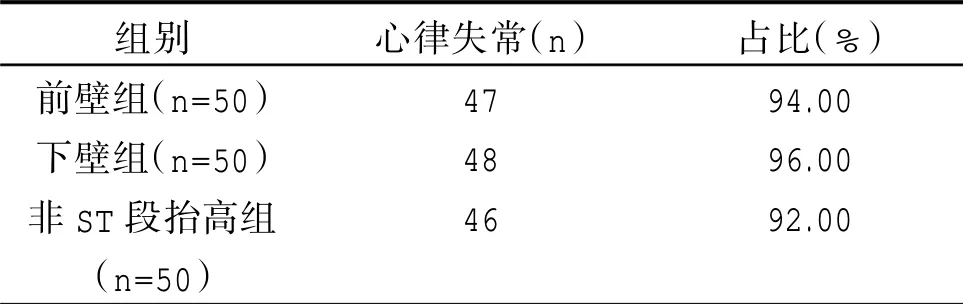

三组心律失常发生率接近,前壁组与下壁组、非ST 段抬高组相比,差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.143、0.128),下壁组与非ST 段抬高组相比,差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.266),详见表1。

2.2 三组室性心律失常发生率、房性心律失常发生率、缓慢性心律失常发生率

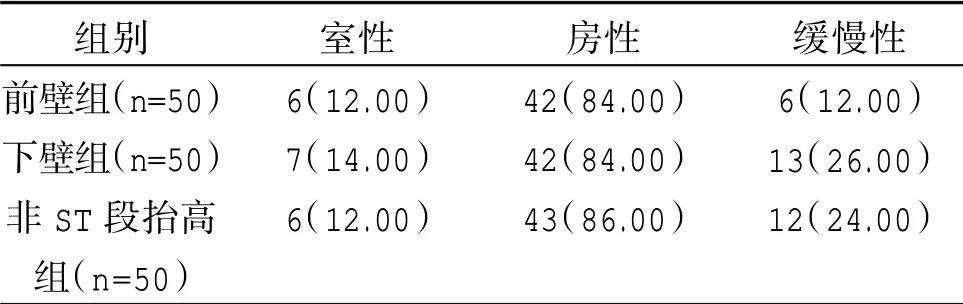

三组患者的室性心律失常发生率接近,前壁组与下壁组、非ST 段抬高组相比,差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.314、0.026),下壁组与非ST 段抬高组相比,差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.314)。三组患者的房性心律失常发生率接近,前壁组患者与下壁组、非ST 段抬高组相比,差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.026、0.286),下壁组患者与非ST 段抬高组相比差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.286)。前壁组缓慢性心律失常发生率较低,与下壁组和非ST段抬高组相比差异具有统计学意义(P<0.05,χ2=6.045、8.157)。下壁组、非ST 段抬高组缓慢性心律失常发生率接近,差异无统计学意义(P>0.05,χ2=0.273)。详见表2。

2.3 三组心率变异情况

前壁组患者心率变异性较严重。该组患者全部窦性心搏RR 间期低于下壁组和非ST 段抬高组,差异具有统计学意义(P<0.05,t=12.063、18.226),下壁组患者全部窦性心搏RR 间期低于非ST 段抬高组,差异具有统计学意义(P<0.05,t=14.063)。前壁组患者RR 间期平均值标准差低于下壁组和非ST 段抬高组,差异具有统计学意义(P<0.05,t=13.167、13.816),下壁组患者全部窦性心搏RR 间期低于非ST 段抬高组,差异具有统计学意义(P<0.05,t=9.611)。前壁组患者相邻NN 间期差值的均方差与下壁组、非ST 段抬高组接近,组间差异无统计学意义(P>0.05,t=0.556、0.425)。下壁组患者相邻NN 间期差值的均方差与非ST 段抬高组接近,差异无统计学意义(P>0.05,t=0.284),详见表3。

表1 三组心律失常发生率

表2 三组室性、房性、缓慢性心律失常发生率[n(%)]

表3 三组心率变异情况(±s)

表3 三组心率变异情况(±s)

组别前壁组(n=50)下壁组(n=50)非ST 段抬高组(n=50)全部窦性心搏RR 间期(74.3±17.6)(80.6±19.4)(93.3±21.6)RR 间期平均值标准差(64.5±20.2)(75.2±22.1)(79.4±22.5)相邻NN 间期差值的均方差(26.4±10.6)(26.3±10.3)(26.1±9.8)

3 讨 论

心肌梗死属心血管内科重症之一,具有一定的致死率。该疾病患者可伴发心律失常问题,进一步危及患者生命安全,这要求根据患者临床表现,评估心律失常发生率和特点,给予对应干预[6]。此前学者分析发现,前壁心肌梗死患者,出现缓慢性心率失常的可能性偏低,且心率变异情况较为严重[7]。下壁心肌梗死患者以及非ST 段抬高心肌梗死患者,心率变异情况相对可控。我院研究结果与此相似,在心律失常总发生率相近的情况下,前壁组见缓慢性心率失常6 例,下壁组和非ST 段抬高组分别为13 例和12 例,三组差异明显。三组室性心律失常发生率均较低、房性心律失常发生率均较高。

心率变异性方面,前壁组全部窦性心搏RR 间期和RR 间期平均值标准差异常情况显著,下壁组和非ST 段抬高组也见异常,但较前壁组相对轻微[8]。三组均见相邻NN 间期差值的均方差异常。患者受到心肌梗死病情影响,心肌放电稳定性下降,兴奋程度提升,交感神经控制能力不足的情况下,心肌自律性下降,可诱发心率失常。前壁部位、下壁部位心肌以及非ST 段抬高症状,在机体内的生物学地位存在差异,前壁部位的心肌出现坏死,可较为明显的影响心脏功能,表现为心率变异性的严重异常,且病理反应快速、剧烈,少见缓慢性心律失常。下壁心肌梗死和非ST 段抬高心肌梗死,对机体的影响较小,病变情况较前壁心肌梗死相对轻微。

综上所述,不同部位心肌梗死的心律失常发生率接近,但发生于下壁的心肌梗死以及非ST 段抬高心肌梗死患者有较大可能出现缓慢性心律失常。前壁心肌梗死患者则面临心率变异问题的影响。后续工作中,可结合患者心肌梗死发生部位,进行心律失常问题的预防,以求改善患者预后。