“‘塞上江南’宁夏”主题式教学设计

肖新洁 吴长锋

[摘 要]区域是地理事物和现象发生发展的主要载体,选取小尺度区域下某个具有代表性的地方作为研究对象,研究该地的典型特征,用整体性思想分析其他地理要素,可以帮助学生提高区域认知和综合思维能力,进而树立正确的人地协调观念。

[关键词]主题式教学;人地协调观念;教学设计;宁夏

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2019)04-0087-02

一、区域主题式教学提出的依据

《普通高中地理课程标准(2017年版)》提出,地理课程的基本理念之一是:通过高中地理学习,使学生强化人类与环境协调发展的观念,提升地理学科方面的品格和关键能力,具备家国情怀和世界眼光,形成关注地方、国家和全球地理问题及可持续发展问题的意识。区域是地理事物和现象发生发展的主要载体,选取小尺度区域下某个具有代表性的地方作为研究对象,研究该地的典型特征,用整体性思想分析其他地理要素,可以帮助学生提高区域认知和综合思维能力,进而树立正确的人地协调观念。

区域地理主题式教学的提出主要源于对近几年高考文综全国卷考题的分析。纵观近三年高考文综全国Ⅰ卷第36题,2016年以广西茉莉花茶为主题,2017年以坦桑尼亚剑麻产业为主题,2018年以“一带一路”背景下俄罗斯天然气为主题……考题具有“小切口,深挖掘”的特点,围绕一个具体的地方,从自然角度(气、地、土、水、生)和社会经济角度(市场、交通等)综合分析地理事物和现象的发生与发展,发现局部地区人与自然矛盾的部分,并探寻人地和谐发展的可持续发展之路。

二、教学知识结构分析

宁夏作为中华文明的发祥地之一,地处游牧文明与农耕文明的交错带,是多种民族文化的融汇区,是古代中国丝绸之路上的一颗耀眼明珠。2018年是宁夏回族自治区成立60周年,此次主题式教学所选题材和时代背景紧密结合,具有一定的新颖性;其次,此次教学是将必修三和中国地理教学融合的一次大胆尝试。人教版必修三以西北地区的荒漠化问题为主要研究对象,但缺乏一个小尺度的区域来进行细致研究,单独讲西北地区又显得内容繁多,较为杂乱。基于此,本次课选取“塞上江南”宁夏作为研究对象,分析宁夏在荒漠化的大背景下如何实现区域的可持续发展。

结合课标要求和宁夏相关资料,笔者将教学内容整合为几个主题:其一,分析宁夏“塞上江南”称谓的由来;其二,研究风沙灾害下的包兰铁路与治沙技术;其三,在“一带一路”建设背景下,宁夏应如何调整经济结构,更好融入“一带一路”。

三、教学目标设计

1.通过呈现宁夏局部地形图和地形剖面图,分析宁夏“塞上江南”美誉的来源和地形对地理环境的影响。

2.围绕宁夏的区域特征,分析包兰铁路受风沙灾害的影响和治理措施,培养学生的整体性思维和综合思维能力。

3.结合“一带一路”的时代背景,探究宁夏如何结合区位优势发展特色产业,探寻人与自然如何协同发展。

四、教学重点和难点

重点:宁夏风沙灾害频繁的成因和整治措施,宁夏产业可持续发展之路的探寻。

难点:宁夏风沙灾害成因和措施的综合分析。

五、教学过程

[主题 教学过程 设计

意图 导入 (视频导入)3分钟视频放映:宁夏回归60周年宣传短片。

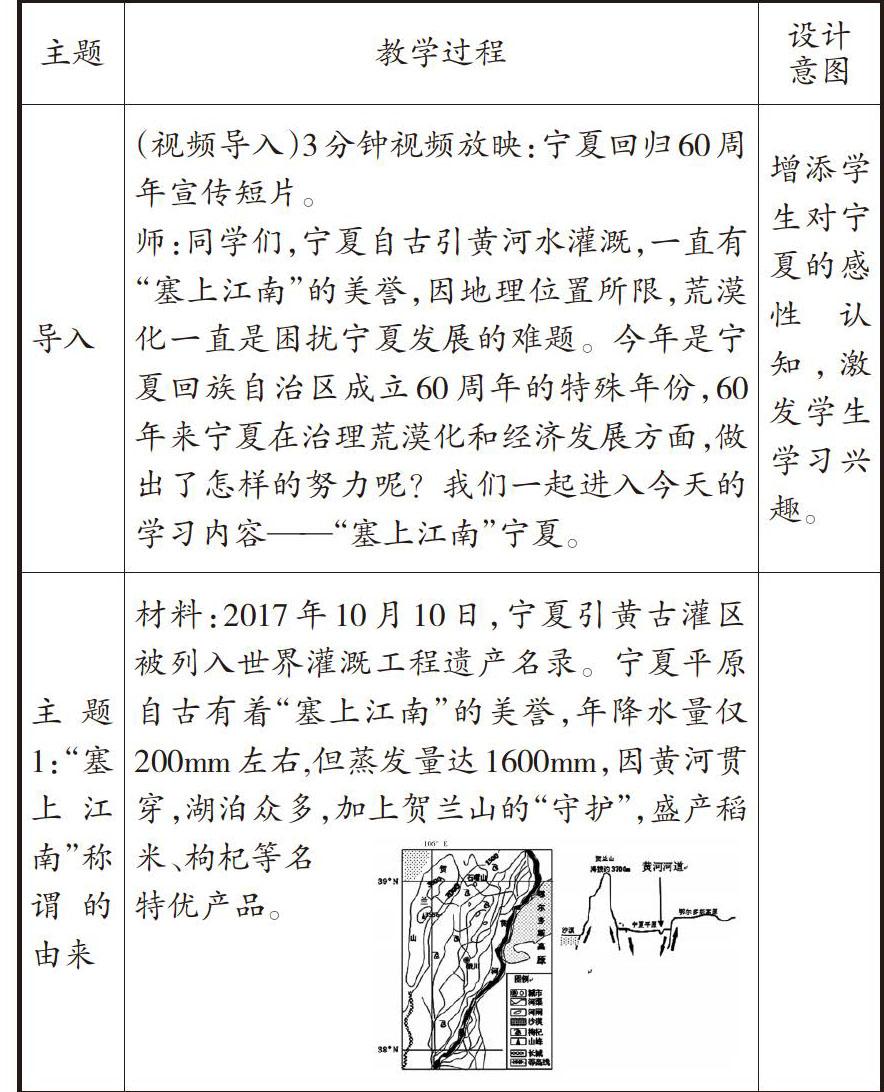

师:同学们,宁夏自古引黄河水灌溉,一直有“塞上江南”的美誉,因地理位置所限,荒漠化一直是困扰宁夏发展的难题。今年是宁夏回族自治区成立60周年的特殊年份,60年来宁夏在治理荒漠化和经济发展方面,做出了怎样的努力呢?我们一起进入今天的学习内容——“塞上江南”宁夏。 增添学生对宁夏的感性认知,激发学生学习兴趣。 主题1:“塞上江南”称谓的由来 材料:2017年10月10日,宁夏引黄古灌区被列入世界灌溉工程遗产名录。宁夏平原自古有着“塞上江南”的美誉,年降水量仅200mm左右,但蒸发量达1600mm,因黄河贯穿,湖泊众多,加上贺兰山的“守护”,盛产稻米、枸杞等名

特优产品。

主题1:“塞上江南”称谓的由来 【问题探究】

1.根据图文材料,分析宁夏平原形成的过程。

2.分析贺兰山对宁夏平原成为“塞上江南”的作用。

(教学引导,学生思考)

2.贺兰山和宁夏平原之间的位置关系:贺山位于宁夏平原的西北方向,因而可以阻挡西北寒冷气流,阻止沙漠入侵;同时,东坡为东南季风迎风坡,可增加降水补给。 从地貌成因、地形对地理环境的影响角度分析宁夏平原的成因,引导学生利用整体性的思维分析地理事。

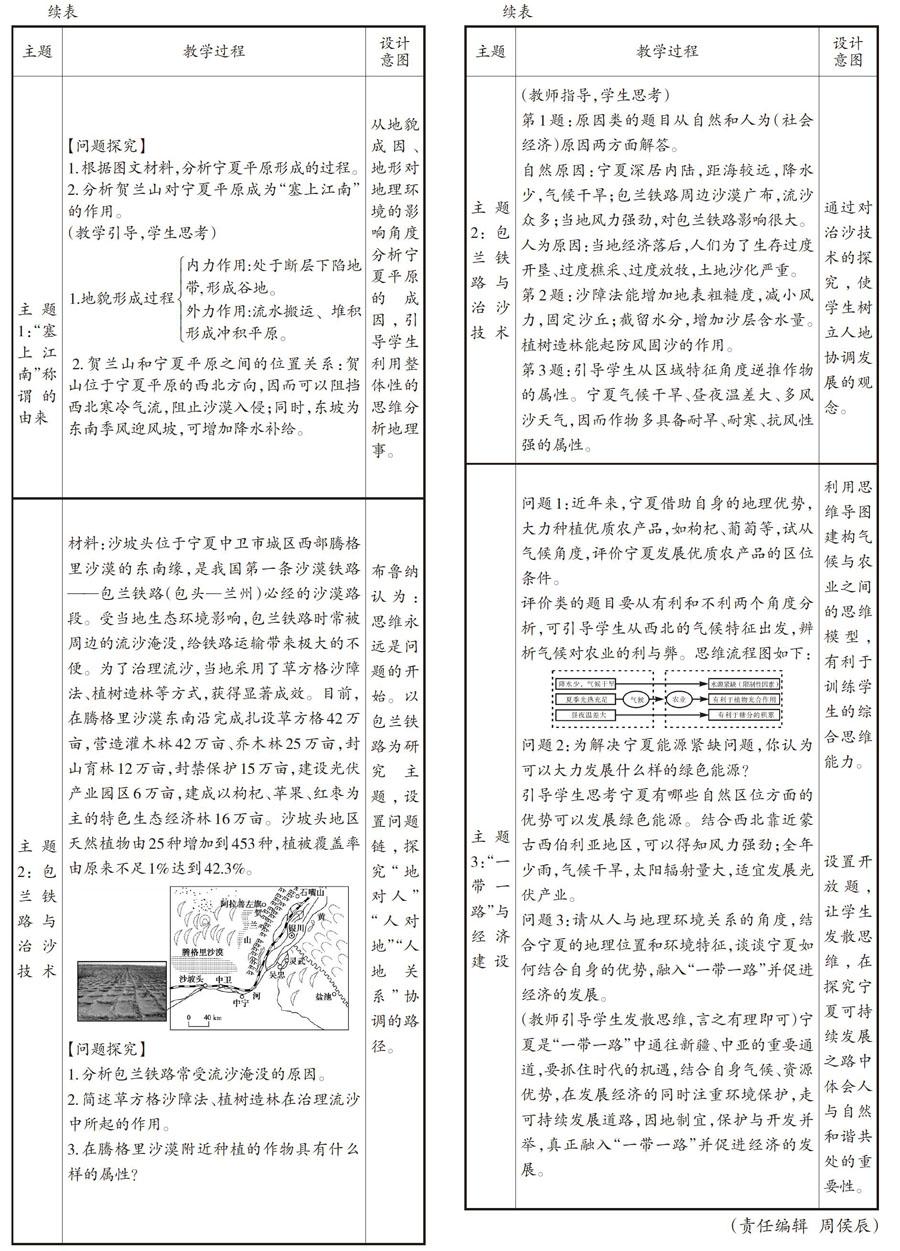

主题2:包兰铁路与治沙技 术 材料:沙坡头位于宁夏中卫市城区西部腾格里沙漠的东南缘,是我国第一条沙漠铁路——包兰铁路(包头—兰州)必经的沙漠路段。受当地生态环境影响,包兰铁路时常被周边的流沙淹没,给铁路运输带来极大的不便。为了治理流沙,当地采用了草方格沙障法、植树造林等方式,获得显著成效。目前,在腾格里沙漠东南沿完成扎设草方格42万亩,营造灌木林42万亩、乔木林25万亩,封山育林12万亩,封禁保护15万亩,建设光伏产业园区6万亩,建成以枸杞、苹果、红枣为主的特色生态经济林16万亩。沙坡头地区天然植物由25种增加到453种,植被覆盖率由原来不足1%达到42.3%。

【问题探究】

1.分析包兰铁路常受流沙淹没的原因。

2.简述草方格沙障法、植樹造林在治理流沙中所起的作用。

3.在腾格里沙漠附近种植的作物具有什么样的属性?

布鲁纳认为:思维永远是问题的开始。以包兰铁路为研究主题,设置问题链,探究“地对人”“人对地”“人地关系”协调的路径。

主题2:包兰铁路与治沙技 术 (教师指导,学生思考)

第1题:原因类的题目从自然和人为(社会经济)原因两方面解答。

自然原因:寧夏深居内陆,距海较远,降水少,气候干旱;包兰铁路周边沙漠广布,流沙众多;当地风力强劲,对包兰铁路影响很大。

人为原因:当地经济落后,人们为了生存过度开垦、过度樵采、过度放牧,土地沙化严重。

第2题:沙障法能增加地表粗糙度,减小风力,固定沙丘;截留水分,增加沙层含水量。植树造林能起防风固沙的作用。

第3题:引导学生从区域特征角度逆推作物的属性。宁夏气候干旱、昼夜温差大、多风沙天气,因而作物多具备耐旱、耐寒、抗风性强的属性。

通过对治沙技术的探究,使学生树立人地协调发展的观念。

主题3:“一带一路”与经济建 设 问题1:近年来,宁夏借助自身的地理优势,大力种植优质农产品,如枸杞、葡萄等,试从气候角度,评价宁夏发展优质农产品的区位条件。

评价类的题目要从有利和不利两个角度分析,可引导学生从西北的气候特征出发,辨析气候对农业的利与弊。思维流程图如下:

问题2:为解决宁夏能源紧缺问题,你认为可以大力发展什么样的绿色能源?

引导学生思考宁夏有哪些自然区位方面的优势可以发展绿色能源。结合西北靠近蒙古西伯利亚地区,可以得知风力强劲;全年少雨,气候干旱,太阳辐射量大,适宜发展光伏产业。

问题3:请从人与地理环境关系的角度,结合宁夏的地理位置和环境特征,谈谈宁夏如何结合自身的优势,融入“一带一路”并促进经济的发展。

(教师引导学生发散思维,言之有理即可)宁夏是“一带一路”中通往新疆、中亚的重要通道,要抓住时代的机遇,结合自身气候、资源优势,在发展经济的同时注重环境保护,走可持续发展道路,因地制宜,保护与开发并举,真正融入“一带一路”并促进经济的发展。 利用思维导图建构气候与农业之间的思维模型,有利于训练学生的综合思维能力。

设置开放题,让学生发散思维,在探究宁夏可持续发展之路中体会人与自然和谐共处的重要性。

(责任编辑 周侯辰)