时政漫画在历史教学中的运用

——以“美国的扩张与强盛”为例

◎ 李 慧

时政漫画,又称“政治漫画”(political cartoon),或社论漫画(editorial cartoon),是漫画中的一种,以生动地描绘新闻事件、表达社会心态、影响公众舆论为主旨。换言之,它是一种以表达意见为主,其作用类似于社论的漫画。但是,相较于纯粹以文字表述的社论文章,时政漫画往往图文兼备,尤其是通过恰当的艺术夸张,给人留下较社论更为深刻的印象。

从图像证史的角度看,时政漫画也属于图像的一种,并且兼具文字资料的抽象性和图像资料的直观性,是一种宝贵的视觉史料。如果能在中学历史课堂教学中多加使用,可以进一步开拓教学资源,提高课堂教学效率。本文以沪版高中历史(第四分册)“美国的扩张与强盛”一课为例,探索时政漫画在中学历史课堂教学中的运用。

一、教学过程

在美国,时政漫画大约起源于18世纪中叶。此后,尤其是在电视发明以前,在各个历史时期,漫画作品的数量都相当惊人。结合本课主题,笔者从汗牛充栋的漫画作品中,筛选了六幅来展开课堂教学。

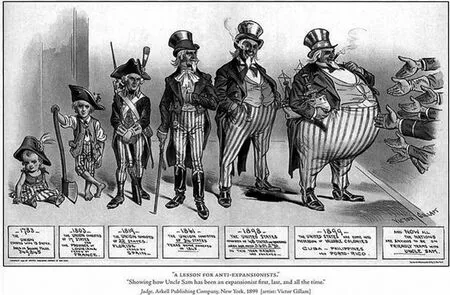

图1所示漫画是美国漫画家维克多·吉拉姆(Victor Gillam)的作品,题为《给“反扩张主义者”上一课》,刊印于1899年的《法官》(Judge)杂志上。在本课教学中,这幅漫画主要用于课堂导入和总结部分。

教学片段1(导入处)

师:漫画中的人物是谁?

生: 山姆大叔。

师:从漫画来看,山姆大叔发生了什么变化?

生:从幼童成长为成人,并且体型发生了很大的变化,变成了一个大胖子。

图1

师:山姆大叔的成长历程,其实质是什么?

生:美国的发展历程。

教学片段2(结尾处)

师:通过今天的学习,我们再来观察这幅漫画。在山姆大叔的成长历程中,19世纪60年代前后的变化最为明显。从外形上看,之前的山姆大叔体型偏瘦,之后则迅速膨胀,这是为什么?

生:通过内战,美国化解了内部矛盾,维护了联邦统一,为后来的发展壮大奠定了基础。

师:漫画中,山姆大叔在内战前的扩张,与内战后的扩张,有何不同?说明了什么?

生:内战前,主要体现为美国州的数量增加,内战后,则进一步占领了一些海外殖民地。说明美国的扩张从国内走向了国外。

山姆大叔是学生比较熟悉的漫画形象,能够增加课堂教学的生动性。同时,这幅漫画直观呈现了美国的诞生和发展历程,与本课主题非常契合,有承上启下的作用。在导入部分使用,能快速切入和烘托主题;在总结部分使用,又能进一步深化对主题的认识。此外,在讲述美国内战的背景,即美国西部扩张与工业革命的过程中,也反复用到这幅漫画中的人物形象,直观呈现美国从婴儿到成人、从立国到发展壮大的进程。

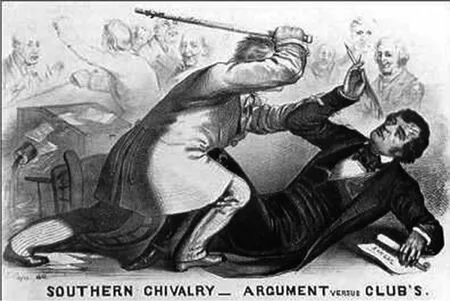

图2所示漫画题为《南部骑士》,发表于1856年,作者信息不详。这幅漫画取材于一个真实的历史事件。19世纪中叶,围绕着西部新州以何种身份加入联邦的问题,美国国会内部产生了尖锐的分歧,南北双方势如水火。当时一位南部议员和一位北部议员由于政见不合而大打出手。在一次激烈的冲突中,这位北部议员被南部议员打得遍体鳞伤,以至于四年都没能回到国会上班。事后,打人的南部议员被南部奉为“英勇的骑士”,被打的北部议员则被北部奉为“正义的殉难者”。

教学片段3

师:两位议员之间的分歧,实质是什么?

生:实质是南北两种发展道路的分歧。

师:由这个案例来看,当时的南北双方在哪些问题上存在分歧?这些分歧的实质又是什么?

生:西部土地处理问题、议会席位问题。实质还是两种经济制度的矛盾。

图2

师:这个事件中的两位主角,无论打人者还是被打者,都被南北双方奉为英雄,说明了什么?

生:说明南北方都认为自己的立场是正确的。

师:由这个案例来看,在当时,南北双方的分歧,还有没有可能通过和平手段来化解?

生:很困难。

这幅漫画集中体现了当时南北双方不可调和的尖锐矛盾,非常适合用来解读南北战争的背景。

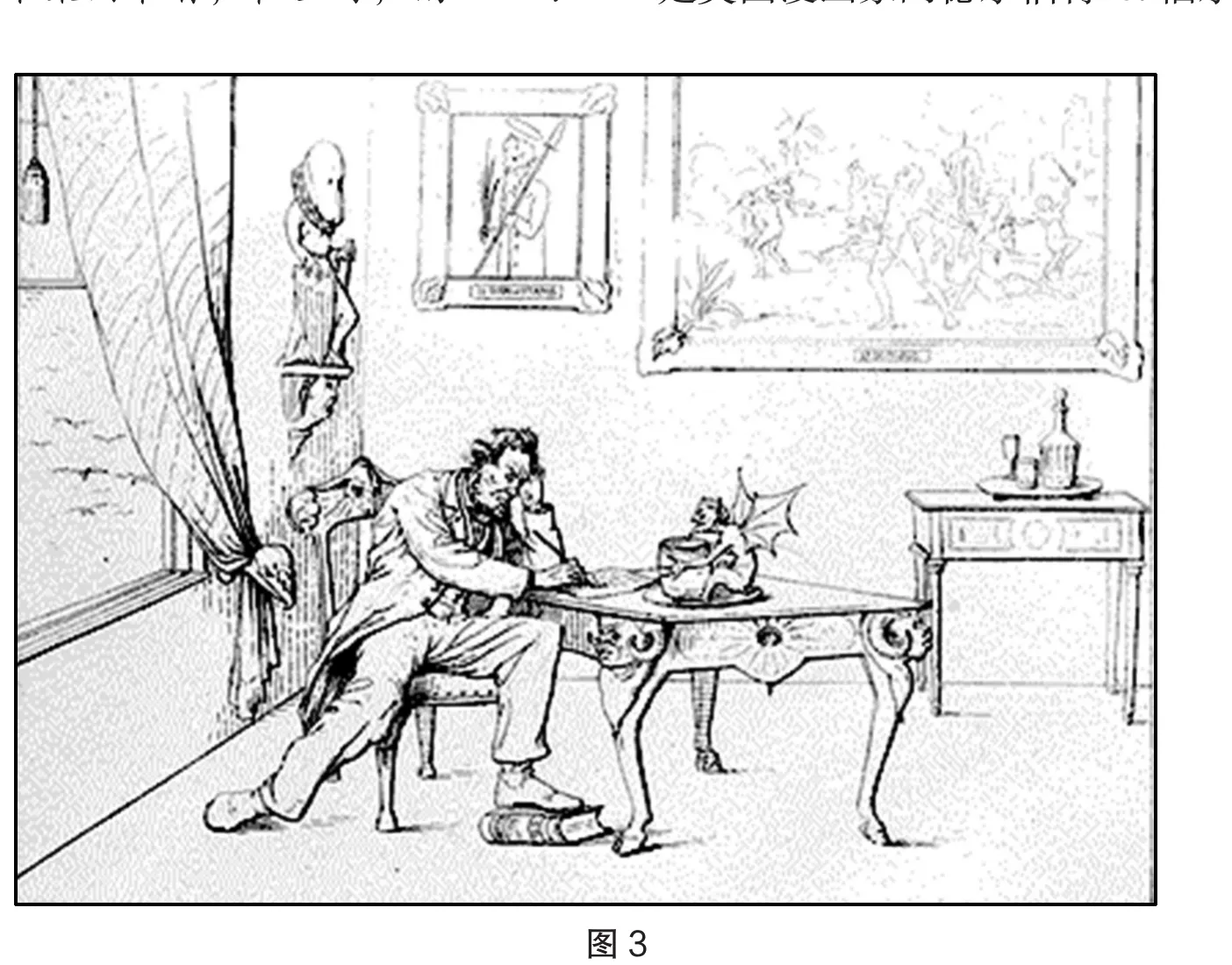

图3

图3所示漫画是《林肯签署<解放宣言>》,是美国漫画家阿德尔伯特·J. 福尔克(Adalbert J.Volck)的作品,于1864年刊印在南部邦联首府所在地里士满的一份报纸上。漫画中,林肯正在签署《解放宣言》。在作者的笔下,魔鬼撒旦为林肯递上墨水瓶,林肯的脚下还踩着一本美国宪法。这幅漫画生动地传达出当时南部对林肯签署《解放宣言》的看法:恶魔的驱使,宪法的践踏。对于这幅漫画的解读,学生基本没有疑问。然而,另外一组漫画的出现,却让很多学生大吃一惊。

图4

图5

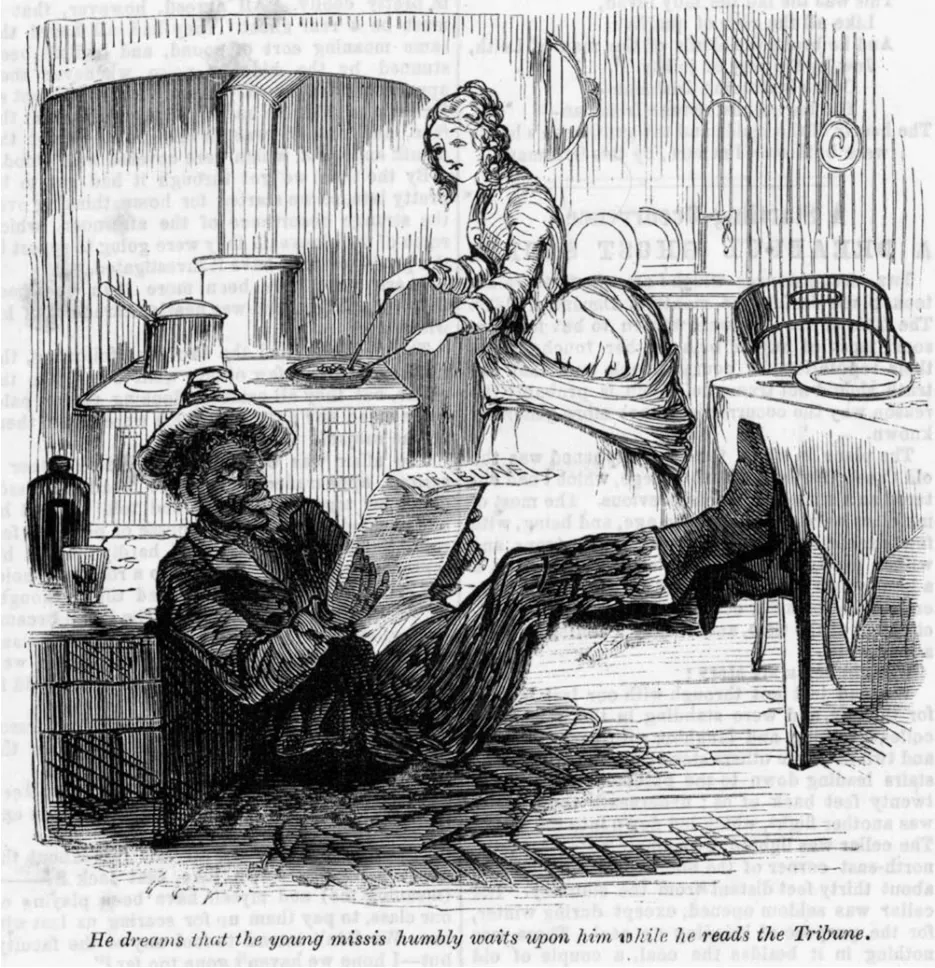

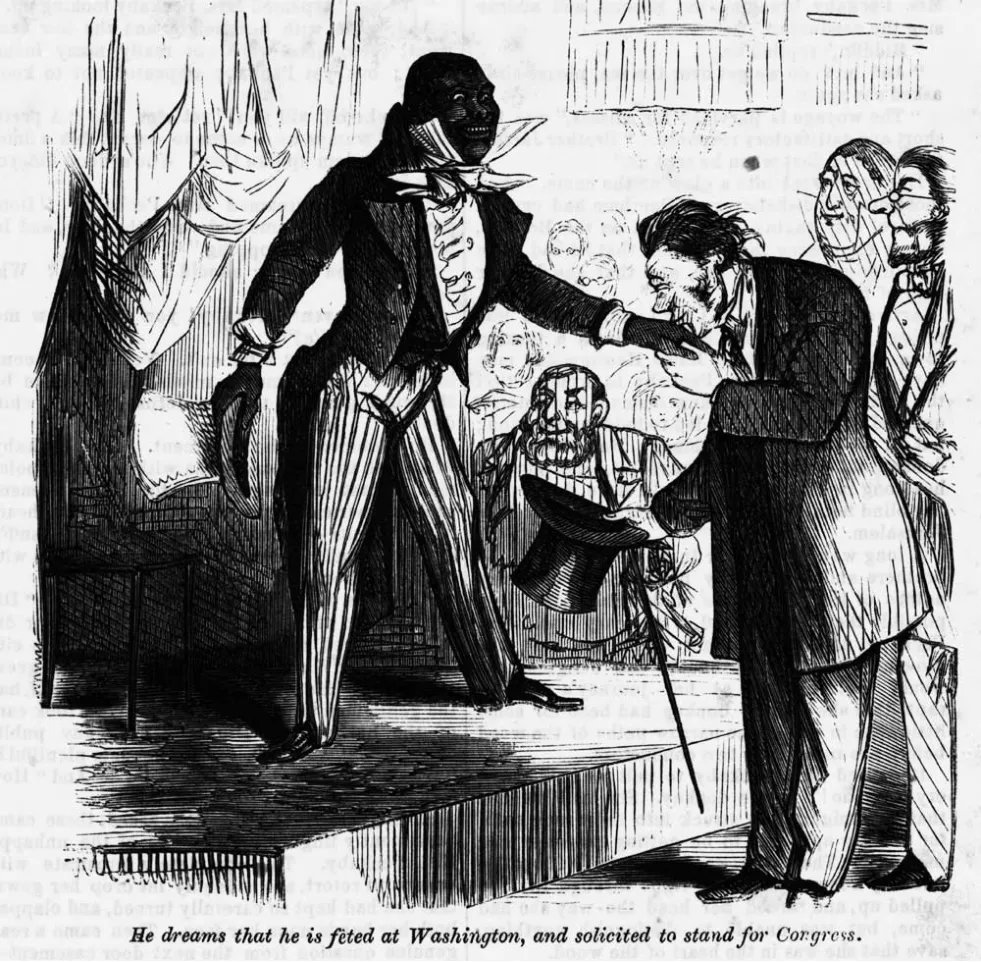

图4和图5所示漫画题为《黑人的解放之梦》,刊印于美国内战期间北部最受欢迎的一份报纸上。漫画中的黑人高高在上,接受白人的致敬。在整理资料的过程中,这幅漫画的出现,曾让笔者兴奋不已,感觉据此可以展示一个与习惯性认知全然不同的视角,并拓宽学生的思维领域,进一步呈现历史发展的复杂性,因而有了如下教学片段:

教学片段4

师:当南部在批判林肯的行为时,北部对此会持何种态度呢?

生(不假思索):支持、拥护。

师(出示漫画图4、图5):这两幅漫画,题为《黑人的解放之梦》,刊载于美国内战期间北部最受欢迎的一份报纸上。仔细观察,你发现了什么?

生(惊讶):漫画中,黑人在家里安然接受白人的服务,在社会上,地位也比较高,白人似乎在俯首称臣。

师:这组漫画,表达了漫画家的什么观点?

生(有所悟):黑人的解放,可能会危及白人地位。

师:这组漫画,并不能代表当时北方所有人的看法。但至少说明,在黑人解放的问题上,北方并非我们想象中的一边倒的支持,而是有多种不同的声音。一些持种族主义观念的白人,并不赞同黑人的充分解放。

这个教学环节的设计,在课堂上收获了非常好的教学效果,在课后,也获得了听课教师和专家的高度好评。然而,事后,在一个不经意的时机,笔者却发现这其中隐藏着一个非常重大的错误,必须引以为戒。关于这一点,在本文的教学反思部分,将作进一步阐述。

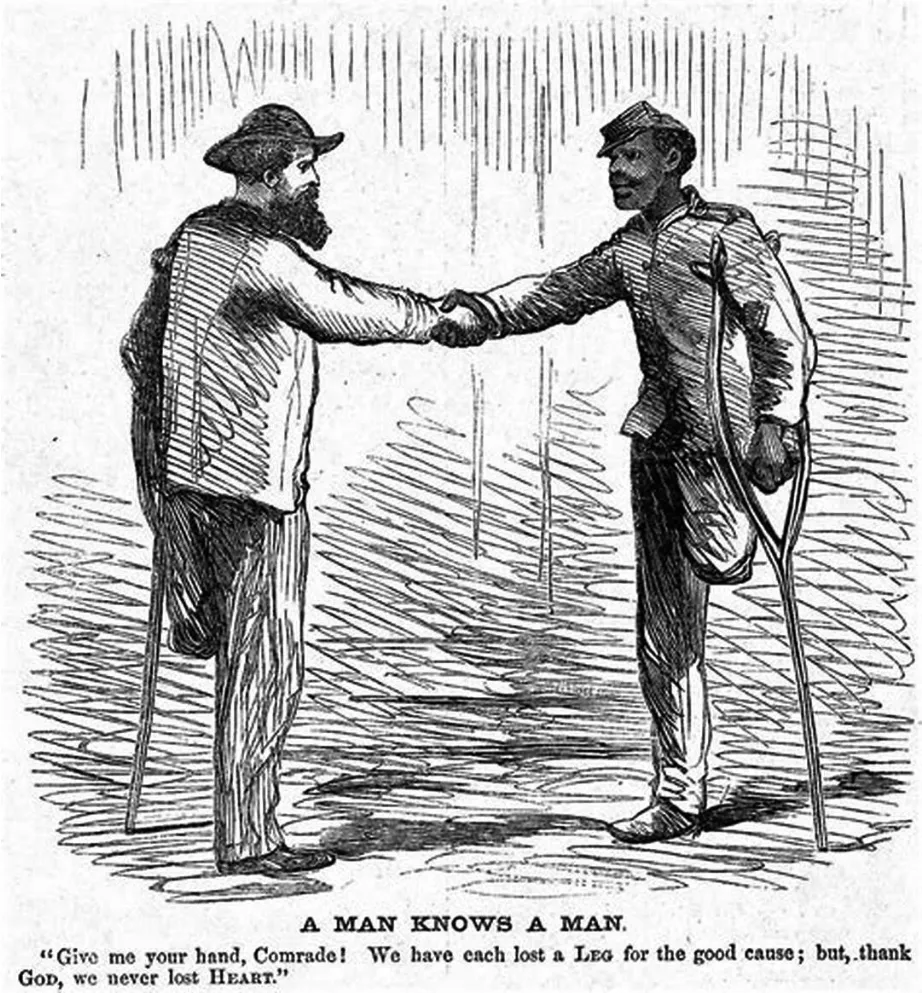

图6所示漫画刊印于1865年4月22日,时逢美国内战刚刚结束不久。漫画中两位受伤的士兵,握手言和。

图6

教学片段5

师:为什么漫画中的两个人都失去了一条腿?

生:内战使南北双方都蒙受了巨大损失,付出惨重代价。

师:他们是在什么情况下握手言和的?

生:南方在战场上节节失利,最终不得不投降。

师:这幅漫画的标题是“A man knows a man”,你觉得除了“同命相怜”,还可以怎样翻译?

生:惺惺相惜、难兄难弟、同是天涯沦落人……

师:美国内战以北方工业化的胜利而告终,南北双方握手言和,对之后美国的历史发展进程产生了不可估量的积极影响。

这幅漫画的出现,在课堂上曾经引起了学生的争议,有学生认为,漫画中处于右方的人物,应该代表黑人,因为他的肤色黝黑。但是,基于一种先入为主的认识,笔者把两个人物都解读为美国白人,分别代表南北双方。事实证明,课堂教学和引导也是值得商榷和反思的。

二、经验总结

通过六幅漫画,这堂课比较成功地为学生搭建了美国从扩张到强盛的历程,教学基本框架为:美国的扩张与发展—危机的来临与抉择—内战的结束与和解。整堂课上下来,结构清晰、史料鲜活、内容生动而不失深刻,取得了不错的课堂教学效果。总结经验如下:

第一,紧扣主题精选漫画,聚焦核心解读漫画。教师在筛选漫画和解读漫画的过程中,应时刻不忘教学目标,避免用漫画取代课本,让漫画成为课堂主角。在第一轮备课的过程中,面对眼花缭乱、各有特色的漫画作品,笔者曾经挑选了二十多幅,每一幅都有其精彩之处,都难以割舍。在教学过程中,更多地强调怎样用漫画来解读历史,以及漫画作为史料价值的意义和局限,等等。如此,史实变成了工具,漫画变成了主角,严重偏离了本课教学主题,演变成一种纯方法论的教学。经过反复打磨,才逐渐从自己设定的框架中跳出来,回归教材内容、教学核心,重新筛选漫画,建构逻辑体系,以漫画作为史料载体,服务于教材知识核心,史学方法渗透于教学过程中,而非刻意提炼。

第二,关注历史叙事语境中的“失语者”,体悟历史发展的多面性与复杂性。在通常情况下,由于主流话语体系的影响,一些历史的当事人会被有意无意地忽略。以美国内战为例,在常见的叙事语境中,南部以工业化的对立面出现,逆历史潮流而行;北部则以积极的正面者出现,同时站在道德的制高点谴责南部。事实上,南北双方的关系既有对立,也有统一;在南北方各自的内部,也并非完全一致的口径,而是存在多种不同的声音,即便有些声音很微小。比如,在当时的北方,也有一些同情南方、理解南方、愿意为南方而战的人,如领导南部邦联的罗伯特·李将军,就是一个废奴主义者,还有一些来自上流社会的北方人,甚至自愿充当南部间谍,在北部为南部收集和传递情报。在南部,也不乏同情和理解黑人的白人。很多复杂而微妙的社会心态,在漫画作品中都有体现,不失为课堂教学的史料宝库。

第三,时政漫画的选取和应用,应以学科核心素养的培育为出发点和落脚点。在课堂教学过程中,漫画能迅速活跃课堂氛围。但是,如果一味地盲目应用,并不能使学生获得有助于其终身发展的素养。在解读漫画的过程中,要有意识地引导学生考察特定时代背景,进而加强其时空观念;由于漫画具有较强的主观性,因而要提醒学生综合其他史料,多角度理解作者的意图,进而形成对漫画的理解和阐释,在这个过程中,培养史料实证和历史解释能力;此外,漫画家对时事的认识,渗透着强烈的价值观念、家国情怀,这在各国的漫画作品中都有突出体现,合理利用,有助于深化学生对家国命运、人类命运的关怀和思考。

三、教学反思

第一,必须精心考证史料,力求穷尽漫画信息。以图4和图5为例,在收集和整理史料的过程中,这两幅漫画的出现,的确让笔者眼前一亮,也印证了笔者在文献资料中读到的相关信息,因而不假思索拿来使用。当时认为不会有什么问题,因为北方存在不同的声音,白人废奴主义者中也有大量持种族歧视论的人,这是毋庸置疑的事实,因此没有进行进一步的深入查证。事实证明,这种侥幸心理必然留下后患。

图7

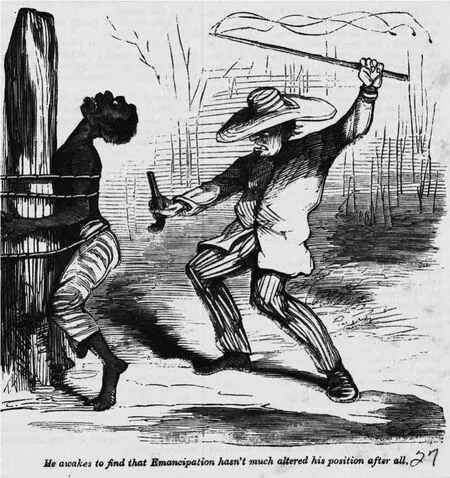

笔者事后发现,这其实是一组多格漫画,一共六幅,前五幅都是描绘黑人获得解放,生活状况、社会地位得到充分改善的情景。漫画配文中分别写道:“他梦想着,自己和昔日的主人交换了位置”“他梦想着,当他在读报的时候,年轻的白人小姐在服侍他”“他梦想着,自己在华盛顿受到宴请,人们恳请他作为代表加入国会”“他梦想着,北部到处都有轻松而美好的工作在等待他”“他梦想着,自己作为一名准将,在沃拉克大剧院里看戏”。然而,如图7所示,在最后一幅漫画中,作者描绘了一个黑人经受白人鞭打的场景,配文中写道:“他突然醒来,发现解放宣言并未完全改变自己的处境。”这组漫画非常精彩,以极为犀利的笔触,指出《解放宣言》不过是给黑人带来了很多不切实际的幻想,事实上并未真正解放他们。作者的立场并非反对解放黑人,恰恰是批评《解放宣言》尚未给予黑人真正的自由。

此外,关于图6漫画中的两位人物,究竟代表南北双方,还是代表黑人和白人,由于在备课过程中,笔者并未考虑全面,先入为主地解读为南北双方,并按照这个思路进行教学设计。笔者事后进一步查证相关的英文文献时,也发现自己犯了错误。其中一段关于这幅漫画的描述中,就有这样的文字:“白人和黑人士兵都做出了同样的牺牲。”尽管暂时无法判断这段文字是后人的解读,还是代表作者的原意,但无论如何,对于自己不能充分确定的信息,都不应该在课堂上给学生唯一的解释,在任何时候,教师都应勇于承认自己的不足和疏忽,允许学生有多元解读,允许课堂有不足之处,有未尽之疑。

第二,在解读漫画的过程中,教师应引导学生关注一些本课未必会用到的信息,留下更多探索空间。比如,图1所示漫画值得拓展的空间就非常大:为什么漫画的标题是“给‘反扩张主义者’上一课”?传达了当时怎样的社会心态?漫画作者又是持什么立场?如果教学时间充裕,这些都是值得进一步探究的。如果时间不充裕,也可以作为问题抛出来,给学生提供思考和研究问题的视角。在图6所示漫画的配文中,作者提到:“我们都为了一个正当的理由而战。但是,感谢上帝,我们从未失去信念。”在课堂上,教师可以引导学生进一步讨论:为什么说双方的理由都是正当的?美国的信念是什么?这种信念对南北双方的和解起到了什么作用?作者的观点是什么?后来南北方真的完全和解了吗?随着问题的追问,一定会呈现出更为精彩的课堂。如果课堂上没有时间讨论,也可以作为问题提出,引导学生关注和思考。

总而言之,史料是我们学习和研究历史的重要依据。在中学历史教学过程中,囿于时间的限制,囿于学生的认知特点,不可能完全按照专业的历史研究模式去展开教学。时政漫画最大的优势在于,它能在最短的时间内,以最生动直观的方式,通过教师的引导,呈现出一段精彩纷呈、让人过目难忘的历史,极大地拓展了学生学习历史的视野。然而,不可否认的是,学生在课堂上解读漫画的过程,并非真正意义上的解读,而是根据教师的教学预设在解读,如果教师的教学预设出现偏差,结果就会与教学目的背道而驰,甚至可能犯下原则性的史料解读错误。要跳出这一“魔障”,需要教师有更强大的耐心、决心和毅力,对教学内容和所选史料进行深入而细致的锤炼和解读。