上海市初中学生数字素养调研报告*

◎ 吴慧萌

一、调研背景

随着时代的发展,数字化信息技术越来越普及,对公民的基本素养提出了更高的要求。近年来不少国家更倾向于使用“Digital Competence”(数字素养)一词,以凸显现代信息技术的数字化本质。“数字素养”概念最早由以色列开放大学埃谢特-阿尔科莱(Y.Eshet-Alkalai)教授于1994年提出,是指在工作、就业、学习、休闲以及社会参与中,自信、批判和创新性使用信息技术的能力,不仅包括外在的数字化工具应用能力,也反映内在的利用计算解决问题的思维过程。相对于熟知的信息素养而言,数字素养更注重新形式信息的创新、应用和管理能力,更体现了新时代的特征。欧盟为促进对数字素养的理解和公民数字素养的发展,已将“数字素养”作为欧盟公民的8大核心素养之一。

二、调研目的

本次调研内容包括学生信息科技课程的学习时间及学习经历、拥有IT设备的情况、使用时间和兴趣、信息科技知识与技能的掌握情况、信息安全意识与信息道德规范、信息科技学习方式及探究能力、学习内容和学习方式倾向、网络欺凌现象等,全面了解上海市初中学生数字素养的发展情况,为上海市信息科技课程实施提供参考。

三、调研方法与对象

本次调研采用“问卷星”进行抽样问卷调查,调查对象是本市16个区的部分初中学校的预备班和初一学生,共收到7522份问卷,其中有效问卷7266份。

四、调研结论

(一)学习起点有保证

在“你在小学期间在学校内上过几年信息科技课?”一问的调查中,没有上过信息科技课的人数占2.3%;学过一年的人数占54.38%;学过 2年的人数占21.88%;学过 3年的人数占10.5%;学过 3年以上的人数占10.94%。

调查显示,有近98%的学生在小学期间上过一年及一年以上的信息科技课。其中超过43%的学生所在的小学开设2年及2年以上的信息科技课程;开设3年及3年以上的小学超过了21%;没有上过信息科技课的学生所占比例仅2%左右。以上数据说明,小学阶段信息科技基础课的学习基本得到保证,零起点的学生所占比例很小。

(二)IT设备拥有比例高

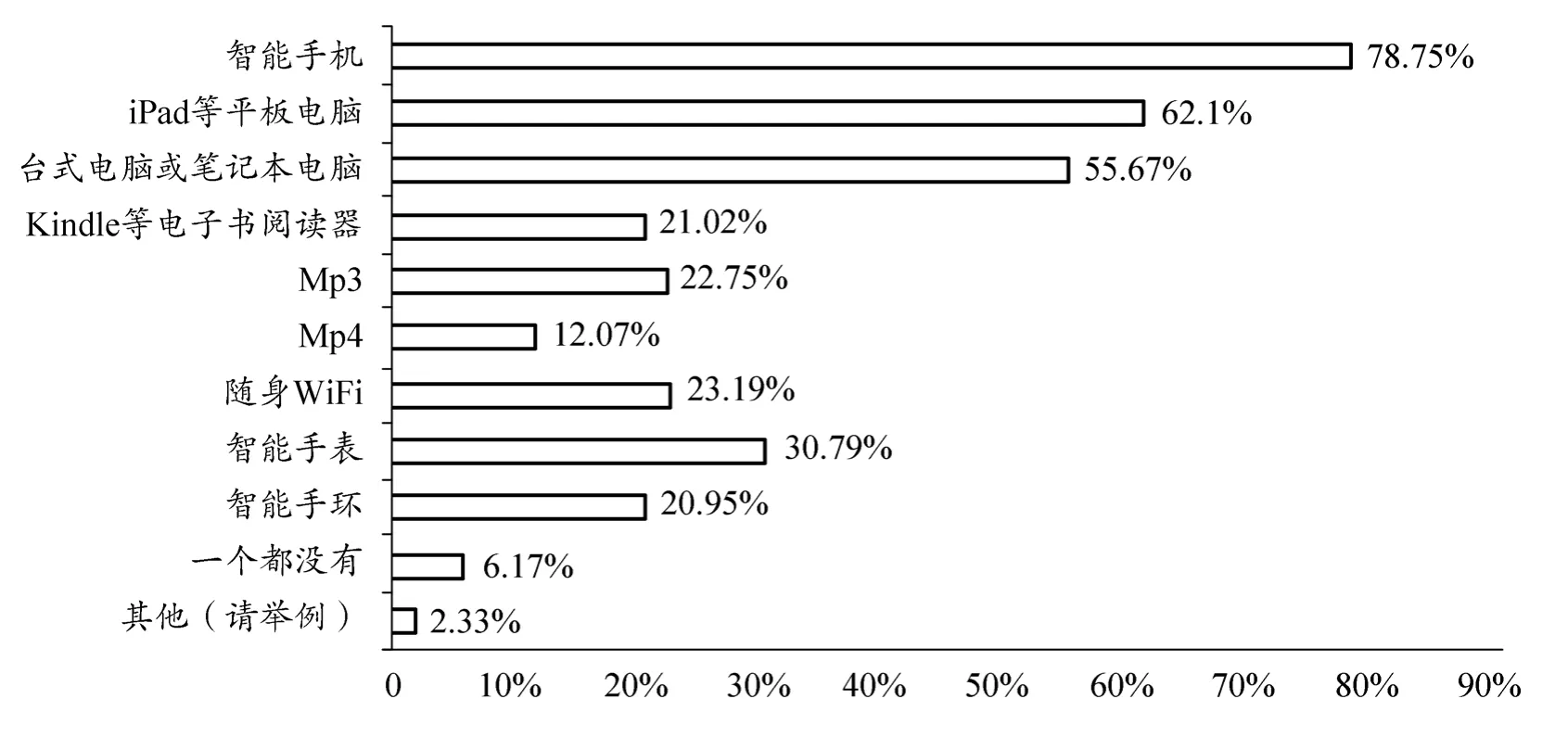

在 “你现在拥有或曾经拥有的IT装备有哪些?”一问的调查中,汇总参加调查的学生数据得出本市学生人均拥有IT设备3.3个,说明学生平时使用IT设备的机会较多。拥有率最高的三类设备分别是智能手机、平板电脑和台式电脑或笔记本电脑。具体情况如图1所示。

图1 初中学生IT设备拥有情况调查结果

(三)使用IT设备用于学习的时间不多

在“你平均一周使用电脑或智能手机或iPad的时间有多长?(此处仅指在校园以外的时间,也包括双休日)”一问的调查中,我们发现,学生使用时间为“每周4小时以下”及从不使用的学生人数占63%,属于绝大部分;使用时间为“4—10小时”的学生人数占26.41%;使用时间为“10小时及10小时以上”的学生人数仅占10.35%。

在“你平均一周使用电脑或平板电脑来完成学校布置的各种学习任务的时间大约是多少?”一问的调查中,我们发现有72%的学生花费时间在“每周2小时以下”;花费时间在“2—4小时”的学生人数占21%;花费时间在“4小时及4小时以上”的学生人数仅占7%。

(四)使用IT设备主要用于娱乐休闲

通过对“你使用电脑或手机做的最多的事情是哪些?”“一般你使用智能手机做什么?”这两个问题的调查统计,结果可见学生使用IT设备主要做的事情是娱乐类活动。关于“你使用电脑或手机做的最多的事情是哪些?”一问的统计中,排名前三位的分别是“打游戏、听音乐”(69.86%)、“聊天”(67.51%)、“看电影或视频”(56.17%);关于“一般你使用智能手机做什么?”一问的统计中,排名前三位的分别是“听音乐”(71.36%)、“QQ聊天”(59.61%)、“玩游戏”(57.97%)。以上数据印证了之前的结论,学生“使用IT设备用于学习的时间不多”。

(五)掌握基本的网络操作技能和网络基础知识

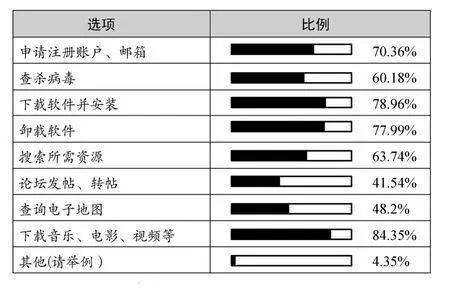

在关于学生网络操作技能的调查中,我们发现排名前三位的分别是下载音乐、电影、视频等(84.35%)、下载软件并安装(78.96%)、卸载软件(77.99%),说明学生使用网络主要用来娱乐。同时学生已掌握基本的网络操作技能,如软件的下载、安装与卸载、网络信息的浏览、网络信息的下载等。具体情况如图2所示。

图2 初中学生的网络操作技能情况调查结果

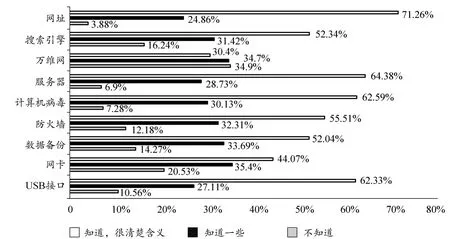

在网络基础知识的调查中,学生对于计算机网络基础知识的掌握,按选择“理解”的比例由高到低排列分别是网址(71.26%)、服务器(64.38%)、计算机病毒(62.59%)、USB接口(62.33%)、防火墙(55.51%)、搜索引擎(52.34%)、数据备份(52.04%)、网卡(44.07%)、万维网(30.4%),具体情况如图3所示。从中可以看出与学生上网接触最为密切的网址,有71.26%的学生很清楚其含义,而学生接触较少的网络专用术语万维网只有30.4%的学生很清楚其含义,其他网络概念约有50%的学生选择很清楚其含义,这说明还有半数左右的学生没有理解相关网络概念。以上数据间接印证了学生学过相关基础知识,具有一定的学习起点。

(六)对信息技术的依赖程度较高

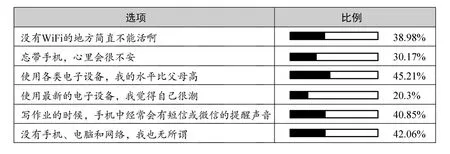

如图4所示,在对信息技术依赖程度的调查中,只有42.06%的学生没有手机、电脑和网络,说明超过一半的学生生活中已经和信息技术紧密相连。而38.98%的学生没有WiFi的话会无法忍受,说明网络已经成为近四成学生生活中不可或缺的一部分。由此可以看出,伴随着信息技术发展成长的学生,对于信息技术有着较强的适应性,45.21%的学生认为使用各类电子设备的水平比自己的父母高。不过学生使用信息技术对学习也产生了一定的影响。有40.85%的学生写作业的时候,手机中经常会有短信或微信提醒的声音。

图3 初中学生的网络基础知识掌握情况调查结果

图4 初中学生对信息技术的依赖程度调查结果

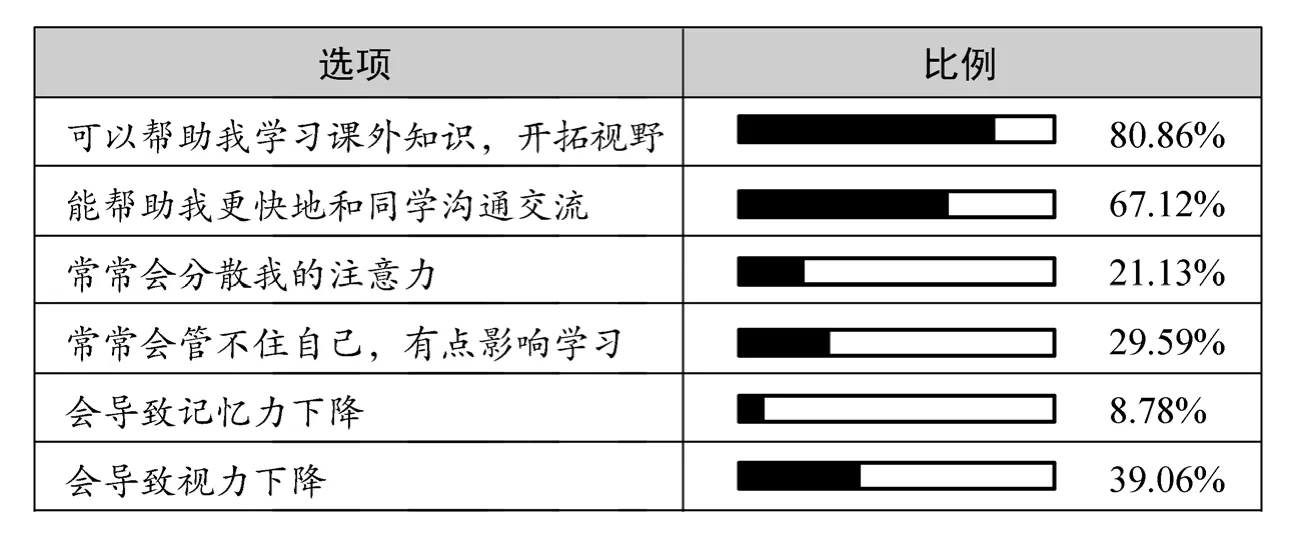

(七)普遍认为使用网络利大于弊

如图5所示,在“对于使用网络我的体会”的调查中,我们发现有80.86%的学生认为网络可以帮助我学习课外知识,开拓视野;67.12%的学生认为网络能帮助他们更快地和同学沟通交流,可以看出大部分学生能体会到网络带给我们的便利。同时也有39.06%的学生认为使用网络会导致视力下降;21.13%的学生认为网络常常会分散他们的注意力,能体会到网络给生活带来的不利影响,但是比例较低。因此,如何使学生辩证地看待网络仍是教师需要强调的内容。

图5 初中学生对网络的体会调查结果

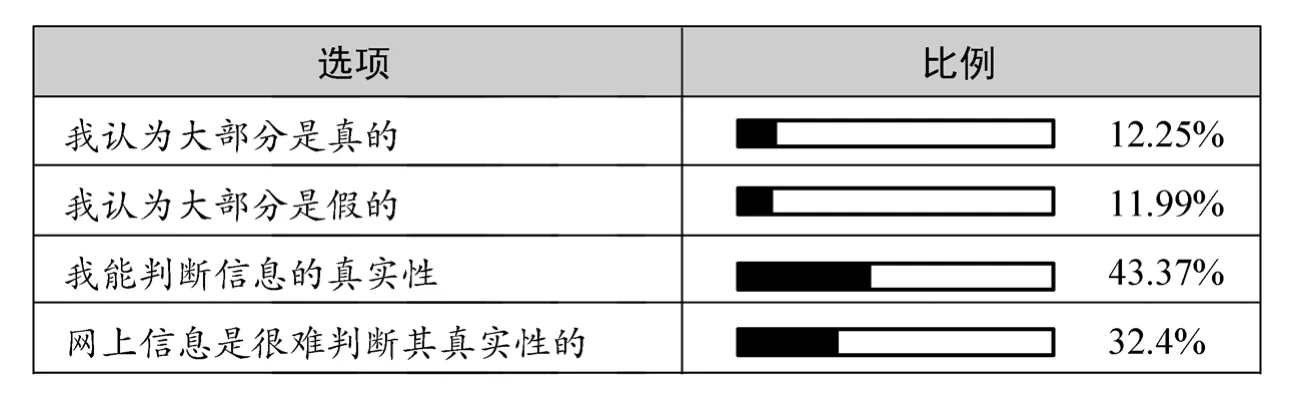

(八)网络信息的真实性难以判断

如图6所示,在关于“网络信息真实性”的调查中,只有43.37%的学生认为自己能判断信息的真实性,而有32.4%的学生认为网上信息是很难判断其真实性的。这说明信息带来了巨大的物质和精神财富同时,各类纷繁复杂的信息真伪难辨,也会迷惑学生。

图6 初中学生对网络信息真实性的认识调查结果

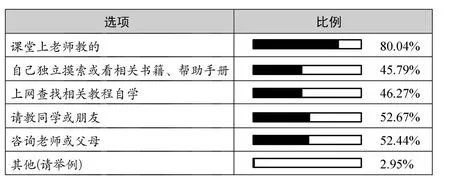

(九)信息科技学习途径多样,以课堂学习为主

如图7所示,在“你通过哪些途径获得信息科技的知识与技能?”一问的调查中,可以看出,学生学习信息科技知识与技能的途径是多样并存的,但是主要以课堂教学为主;有46.27%的学生选择“上网查找相关教程自学”,45.79%的学生选择“自己独立摸索或看相关书籍、帮助手册”,而有超过一半的学生选择“请教同学或朋友”和“咨询老师或父母”,说明学生自主学习的意识和能力有待加强。

图7 初中学生的信息科技学习方法调查结果

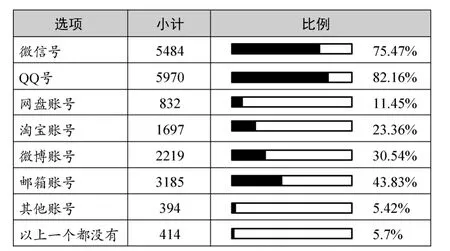

(十)网络社交非常普及

如图8所示,在“你拥有几个网络身份?”一问的调查中,绝大多数学生同时拥有微信号和QQ号,说明学生通过微信和QQ进行网络交流已经非常普及。这也印证了之前的结论,学生的“IT设备拥有比例高”和“对信息技术的依赖程度较高”。

(十一)网络欺凌现象比率较低,仍应加以正确引导

如表1所示,在“网络欺凌现象”的调查中,有90%的学生从来没有遇到过各种网络欺凌,但有近30%的学生偶尔或经常看到网络上传播的网络欺凌现象。

图8 初中学生的网络身份调查结果

表1 初中学生的网络欺凌现象调查结果

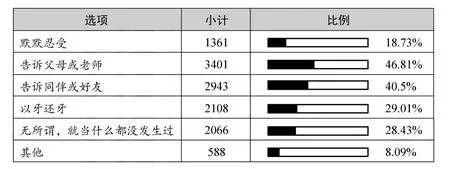

如图9所示,在“如果你受到网络攻击或者欺凌后,你会怎么做?”一问的调查中,有超过46%的学生选择告诉父母或老师;约40%的学生选择告诉同伴或好友;有近三成的学生选择“以牙还牙”的行为;不过还有约18%的学生选择默默忍受,应引起重视。

五、思考与建议

(一)学生使用技术支持学习的机会较少,应增加用数字设备学习的机会

学生使用技术支持学习的时间不多,这也从侧面印证了上海PISA测试关于用信息技术解决问题的调查结果。应鼓励学生在学习中运用信息资源,例如运用搜索引擎、网上资源库高效地搜集信息,用云笔记和工作日志等工具开展团队合作及管理自己的学习,用演示文稿和数据表等可视化方式创造和交流自己的学习成果等。

图9 “初中学生受到网络欺凌后怎么办?”调查结果

(二)学生有一定的自主探究能力,应增加数字资源的投入

学生作为信息时代“原住民”特征更明显,学生对4G、3D打印、维基百科、云计算等热门技术也比较关注。在学习方法方面,通过调查,大部分学生是与同学一起互相学习,会先尝试解决,实在不行再问父母和老师。同样,调查表明,学校的信息科技课程是最重要的途径,通过网上教程、自学、帮助文件、同伴交流等方式也是学生获得知识的重要途径。相比学生的网络学习能力,数字资源的提供显然还不够充分,因此数字教材、学习资源、评估资源应进一步加强。

(三)学生信息鉴别与评估意识需得到指导和提升

有74.6%的初中学生在网络中获取信息后,会根据信息发布者的情况、相关信息的比较情况,以及通过他人对此信息的评论等各种方法,对获取的信息进行鉴别和评估。因此仍然需要正确引导和有意识地培养学生信息鉴别、筛选、评估的意识,积累经验,成为理性的信息使用者和负责任的信息提供者。

(四)学生的自我约束能力有待加强

一个人的自我约束能力应体现在任何情况、任何场合中。学习过程中往往一台计算机多个班级学生公用,关于“你使用的计算机上有他人存储的文件(作业),你曾经做过哪些事?”一问的调查发现,只有55%左右的学生能做到不浏览、不删除、不修改、不隐藏他人的信息。由此可见,学生的自我约束能力还较为薄弱,网络环境是一个虚拟、自由、开放的环境,它更需要学生具备自我约束的能力,对自己所发布的信息负责。

(五)学生的信息安全的保护意识与能力需要提升

尽管网络欺凌尚未对中学生有明显的威胁,但是显然学生的自我保护仍需要教师具体的指导。针对学生在网络中是否具有自我保护意识和能力的信息安全做的调查发现,关于“你认为保护个人信息主要依靠什么?”在初中学生中认为在网络中对自我信息的保护是要靠自己的占比接近50%,只有一半的学生在网络环境中具有一定的信息安全意识。

(六)信息科技课程的内容需要调整

虽然当前学生是信息时代“原住民”但是在高效获取信息、评价信息、整合信息、用可视化的方式交流分享等方面仍比较欠缺。因此日常应用的熟练并不等于具备了数字素养,必须通过完整的课程,学习如何将技术用于学习和解决问题,创造性地使用信息技术,提升数字素养,需要对初中信息科技课程进行一定的调整。在锻炼学生掌握基本信息技术技能的同时,应注重与生活情境相连结,引导他们接触一些计算机科学概念,将培养方式由形象化、具体化逐步转向抽象化、概念化。