“新潮音乐”何以新?

——以20世纪80年代部分加入“人声”的作品为例

(安徽师范大学,安徽•芜湖,241000)

与以往音乐相比,20世纪以来的西方现代音乐一方面推翻了统治欧洲音乐长达三百年之久的大小调体系,同时,对音高以外其他音乐元素的重视超过以往任何一个时代,包括节奏、力度以及音色等,所用手段之多、之新奇超乎想象。可以说,对于音乐创作而言,整个20世纪是一个充满探索与试验的时代,其中,对于各种新音色的开发为许多作曲家所热衷。尤其是20世纪中期以来,创作中对于新音色音响的探求进一步拓宽,而“人声”作为一种“音源”,在许多作品中发挥了重要作用,一些创作理念同其他现代技法一起,在20世纪80年代之后“波及”到中国。

我国专业音乐创作起步于西方,20世纪80年代以来所形成的现代音乐创作热潮同样由于西方的影响。因此,下文将首先对西方现代音乐的一些相关事件进行回顾,并将其作为本文研究的起点与重要参照。

一、西方现代音乐的启示

20世纪初以来,西方现代音乐对传统音乐最根本的突破首先在于调性的瓦解,勋伯格及其学派发挥了重要作用,开创了自由无调性以及十二音序列音乐作曲法。然而,勋伯格的创新远不止于此,其对于“人声”的运用,同样走在了许多作曲家的前列,如勋伯格在《#f小调第二弦乐四重奏》(Op.10)(1907-1908)中首次加入了“人声”,使声乐和器乐之间的传统界线开始消除,开启了20世纪新室内乐写法的先河。[1](P5)此后,勋伯格又先后创作了《月迷彼埃罗-为女生朗诵与五件乐器而作》(1912)以及《一个华沙幸存者-为朗诵、男声合唱与乐队而作》(1947),尤其是后者,人声在朗诵中夹杂有撕破嗓子似的尖叫,可以将其视为开发新人声音色的重要尝试。

毫无疑问,勋伯格及其学派对现代音乐的影响是巨大的。韦伯恩在勋伯格“音色旋律”基础上发展了点描织体,该做法同样对影响其后作曲家产生了重要影响。如意大利作曲家诺诺,其在《中断的歌-为独唱、合唱与管弦乐队》中,将完整的单词拆解为若干语音元素,同时将被拆分的各要素分配到不同声部,此种做法明显受到点描织体的影响。此时,诺诺虽未对“人声”音色作更多地探索,然而,却在歌唱内容方面进行了创新,只是,由于相邻声部之间演唱的不同音节连在一起可以形成一个完整的单词,仍然可以听到完整的词义。尽管如此,诺诺为其后作曲家将单词中某个“音节”作为一种独立的语音要素而使用提供了可能性的借鉴。此种歌词碎片化的进一步发展,即是文字词义的彻底消解,即完全脱离具有一定内容表达的文本,将纯语音作为独立的声音素材而使用,有时还可以同序列技法相结合,将各种语音进行序列化的组合,如巴比特《声乐和语词》(1960)。

寻求新音色是20世纪中期以来西方现代音乐领域的又一重要趋势。在开发新“人声”(音色)方面,意大利作曲家贝利奥、美国作曲家乔治·克拉姆以及波琳·奥利弗勒斯都进行过各种尝试,如贝里奥在《序列III—独唱人声而作》中,要求歌者使用吸气、喘息、嘴唇闭合、演唱时用手捂住嘴巴、闭嘴演唱、吹口哨、笑声、说话以及正常的演唱等方式发出声音;乔治·克拉姆在《远古童声——为女中音、童声女高音、双簧管、曼陀林、竖琴、电钢琴和打击乐而作》(1970)中,要求女中音纯粹以语音为基础,对着扩音钢琴唱出一种奇异的声音;波琳•奥利弗勒斯在其四部无伴奏合唱而作的《音响模式》(1960)中,运用了舌头发出的滴答声、嘴唇发出的爆裂声、在嘴前面用手指发出的劈啪声以及滑奏声等。[2](P468)

上述事实带来的启示有三:其一,“人声”可以作为一种“乐器”,同其他乐器进行室内乐化的组合;其二,人声所唱内容可以与文字无关;其三,作为一种“音源”,“人声”存在巨大的潜力与挖掘空间。

一个重要问题是,上述作品是否在20世纪80年代即对中国“新潮音乐”产生了影响?

谱例 1:《Mong Dong》和《远古孩童的声音》[3](P39-41)

谱例1清楚地展示了两个片段之间关系。如学者陈大明所言,为实现一种属于“后现代主义”的“综合”技法,瞿小松明显地、毫不隐讳地“引用”(或“重复”)了乔治·克拉姆《孩子们的原始呼声》中的音乐语言。[3](P39-41)现在看来,问题的答案显然是肯定的。

二、对西方现代技法的回应

中国专业音乐创作自20世纪20年代初开始至今,已走了近一百年的历程。如果想对过去的音乐创作进行分期,20世纪80年代无疑是一个重要的分水岭。一则,至20世纪80年代,中国现代音乐已经历了近六十年的发展,过程中,在借鉴西方技法的同时,进行了许多具有本民族风格的探索,并积累和总结了一定的经验;二则,“改革开放”以来,大量西方现代技法的引入带来了创作思想与观念的更新;三是国人对本民族文化传统的日益重视、挖掘与再认识。“新潮派”作曲家所进行的大量富有创造力地探索与实践正是其面对上述中、西方两种文化传统所做出的回应。其中,加入“人声”的新型器乐作品是本文关注的重点,此外,还包括在一些传统声乐体裁方面所进行的创新性尝试。

从我国20世纪80年代产生的大量“新潮音乐”作品可以看出,尽管加入“人声”的作品不多,然而并不影响“新潮派”作曲家在该领域所展现的创造力,比较重要的包括谭盾民族器乐曲《三秋—为琴、埙、人声而作》(1983)与室内乐《道极—为人声、低音单簧管、低音大管与乐队而作》(1985),瞿小松混合室内乐《Mong Dong—为混合室内乐队而作》(1984)与清唱剧《大劈棺》(1988),徐昌俊《寂—为次女高音、柳琴、蝶式筝、中音笙和打击乐而作》(1985),叶小纲第二交响曲《地平线—为女高音、男中音和交响乐队而作》(1985),郭文景交响合唱《蜀道难—为男高音独唱、合唱与管弦乐队而作》(1986)以及陈怡《如梦令歌两首》(1988)等。

上述作品在创作技法方面,总体而言表现出如下特征:

(一)多样化的音高材料与音高组织方式

尽管20世纪上半叶我国一些作曲家已在创作中尝试使用某些20世纪的音高材料与处理方式,如桑桐先生的小提琴曲《夜景》(1947),被认为是我国第一首自由无调性作品。此外,还包括更早在创作中运用现代技法的江文也与谭小麟。然而,我国专业音乐创作领域较大规模地使用各种现代音高材料则始于20世纪70年代末。仅从论文所选的几部作品可以看出,所用音高材料包括无调性、自由十二音、不完整的全音阶以及来自我国传统音乐的五声调式等。

1.自由十二音与序列化思维

谱例2:《道极》第4-7小节低音大管声部的无调性音列

谱例2是该作品中低音大管所陈述的主题各音所形成的,带有明显的十二音序列思维。

谱例3:《寂》中人声声部的五声性有调非十二音序列

《寂》在创作中,融合了五声性、无调性与序列思维。谱例3是该作品人声部分所运用的五声性有调性序列。可以看出,该序列中分别由C宫、bE以及bB宫三音组以及bG宫六音组(有一个重复音)相交而成,尽管包含了12个音,但由于个别音出现重复,实际上只使用了9个音级,因此,尽管带有明显的序列思维,但不同于勋伯格式的十二音序列以及五声性十二音,体现了作曲家在二者基础上所作的继承与发展。同样是该部作品,序列思维还体现在柳琴声部。

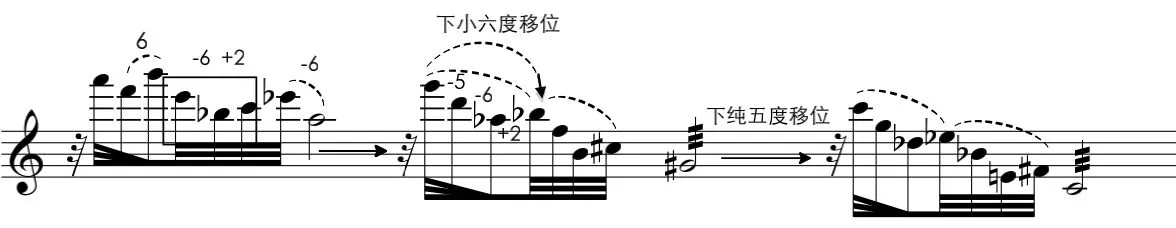

谱例4:《寂》中柳琴声部运用的非十二音序列动机

如谱例4所示,柳琴声部运用了突出三全音音程的动机,并在其后的使用中不断发展与变化,并形成了一个相对固定的音程组合模式,即形成有序音程为“-5-6+2”的四音组,并以该四音组为基础,派生了谱例中第2个动机及其下五度移位形成的第3个动机。

2.无调性集合及其衍生

《如梦令歌两首》是一首将无调性与中国京剧式念白、润腔相结合的声乐作品。两首歌曲的音高组织均建立在一个无调性基本集合a及其两个三音子集b与c基础上(见谱例5)。

谱例5:《如梦令歌两首》基本集合及其派生的子集

谱例6:基本集合及其衍生

谱例6是基本集合及其子集在小提琴声部的使用情况。人声旋律同样建立在上述集合基础上,只是节奏以及音区等发生了更大的变化,如对其中的二度进行转位等。此外,该作品最重要的特征在于将西方的无调性音乐与京剧润腔相结合,如陈怡指出:“曲中音调源自不同的因素,包括中国音乐风格(京剧)的陈述腔调、音乐的调子以及西方无调性音乐的基本法则等进行仔细设计的”[4](P44-47)。

谱例7:《如梦令I》第16-18小节声乐部分旋律

如谱例7所示,运用颤音、滑音的方式对旋律声部中某音级进行装饰的做法在两首歌中尤为突出。

3.五声调式音阶的继承与发展

谱例8:《寂》

谱例8选自《寂》中蝶式筝声部演奏的一个片段,该处运用了纯五声音阶。在作品中,该片段作为一种和声背景,同中音笙的半音阶式的音块形成纵向复合。

谱例9多个声部以不同节奏同时演奏了快速上行的非同宫系统五声音阶,形成了多调式的复合,此时,由于速度较快,加之纵向由于旋律偶合形成的各种不协和和音以及由于多调式复合形成的不协和音响,旋律表层各声部所形成的五声调式旋律显然已经同上述现代性的音响融为一体,无法分离。此外,五声调式的运用并非全曲的主要音高材料,而是以谱例9中快速音阶式上行的方式形成一种影响能量的积聚,将音区推向某一个阶段的高点,从而同出现在较低音区的散板化歌腔式十二音主题①形成对比,此时的五声调式并非全曲的主要音高材料,对其使用也十分有限,这一点同我国以往多声部音乐创作主要建立在五声调式基础上的做法有所不同。

谱例9:《道极》第8-9小节(截选)

可见,同样是五声调式,《寂》与《道极》的处理方式亦有所不同。需要强调的是,中国专业多声部音乐创作自20世纪20年代开始至“文革”前,经过几代作曲家的努力,已经从最初模仿西方开始走上了探索民族化音乐的道路,五声性和声是其中最具代表性的成就。可以说,20世纪80年代的“新潮音乐”,在吸收、借鉴各种西方技法的同时,同样体现了对本国已有创作经验的继承与发展,如上述两部作品对于五声调式的多声处理方式即是很好的例证。

此外,《蜀道难》与《道极》两部作品的局部都使用了全音阶性的四音列②。

4.有控制的偶然技术

在创作与表演中有意识地加入某些“不确定性”因素是20世纪中期以来西方现代音乐的重要趋势之一,在《道极》中“人声”的音高处理方面,谭盾借鉴了此种偶然性原则。

谱例10:《道极》引子中的人声声部

如谱例10所示,从记谱上看,作曲家仅为“人声”设定了大体的轮廓,并未规定明确的音高。五线谱的五条线仅表示大体的音区,即演唱者可以根据自己的音域进行相对性的选择。乐谱仅表示旋律大体的轮廓与相对时值,因此,演唱过程很多不确定性和偶然性。

(二)歌唱内容的非语义性

新潮作曲家在应用“人声”的过程中,出于音乐表现的需要,开发了许多非常规的发声方法以制造各种新的音色,此外,歌词文本本身的创造变成了创作过程的一部分。在所唱内容方面,一些作品已脱离了一定的文字语义,关注语音元素的音响,而非语法和语义(见表格)。

《道极》中“人声”使用情况简表

如表格所示,“人声”在该作品中共出现6次,每次均演唱一些纯语音音节,再结合作曲家所要求的一些发声方式,如用喉咙发出粗糙、紧张、咆哮的声音等,将作品与特定的文化传统相联系。如贾国平教授所言:“作曲家(谭盾)利用人声或多或少地展示了其故乡湖南地区的巫师行法事时的吟诵方式。……能引发听众对于古老仪式活动的联想。”[5](P13-28)

此外,瞿小松在《Mong Dong》中同样使用了仅具象征意义的音节,如整部作品即由男低音演唱的一串语音或无一定语义的拼音:“ya a ya a……jong ji jong o you bia……。”

三、总结与反思

上述作品充分展现了“人声”运用的多样性以及所表现出的巨大潜力,“人声”的加入为现代音乐创作带来了更多可能性的空间,同时,也引发了相关问题的思考:

(一)人声“器乐化”

人声的处理方式表现出明显的“器乐化”趋势,如将“人声”作为一种“乐器”而使用,使其同其他乐器进行各种室内乐化的组合,并承担作品中的一个声部。此时,“人声”与其他乐器的地位是均等的,不再是传统意义上的独唱与伴奏关系。此外,所唱内容也不再是具有一定意义且连贯的文字,仅是一些抽象的语音,如《Mong Dong》与《道极》。

(二)传统文化的多角度开发

“新潮派”作曲家在具体技术的选择方面,往往从自身的文化背景以及审美角度出发,对传统音乐元素进行了多角度开发,如陈怡《如梦令》中运用了京剧式的唱腔与润腔;徐昌俊《寂》中运用了中国传统的五声音调;谭盾和瞿小松则从中国传统文化、美学中寻找灵感,如谭盾作品中所体现的巫文化,瞿小松《Mong Dong》中对大西南原始声音的表达等,均体现了作曲家运用西方现代技法对于“中国音色”的发掘以及个性化的探索。

(三)西方技法之“形”与中国内容之“神”

上述做法均能体现西方现代音乐与中国传统文化的双重影响,如一些创作理念上看似借鉴了西方,而具体做法又不约而同地在中国传统的民族民间音乐中汲取素材。以作品中运用“人声”的吟诵为例,西方作品源自宣叙调传统,而中国则源自民间,如戏曲的念白以及某些地区的方言语调等。再次说明,借鉴西方技法、立足本民族传统以创作具有本民族音乐语言。对于这一点,陈怡指出:“在我的眼中和以我的趣味,勋伯格的说唱法与中国京剧中对白的陈述方式很接近”。[4](P44-47)

“改革开放”以来,如何将西方现代技法转化为本民族的音乐语言,以及如何赋予我国传统音乐文化以现代内涵,始终是学者们讨论的热点话题。也许,不同作曲家会给出不同的答案,然而,深厚的传统音乐文化无疑是中国现代音乐的根基与灵魂。

注释:

①贾国平老师在分析谭盾《道极》时,将作品中体现中国单声音乐思维的一种吟唱方式称为称散板化歌腔式的音乐陈述模式,见贾国平《自由的梦想——谭盾<道极>的音乐分析》,发表在《音乐艺术》2016年第2期。

②见贾国平与何艺缘论文。

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例