帕罗西汀治疗脑卒中睡眠障碍的疗效和安全性

刘佳 李根

研究表明,50%脑卒中患者存在睡眠障碍,以失眠、觉醒障碍、睡眠运动障碍等异态睡眠为典型症状,严重降低患者生活品质,同时易延长住院时间,增加医疗负担[1]。研究发现,失眠与脑卒中急性期病情严重程度、中远期预后及生活质量息息相关[2]。近几年随着人口老龄化进程加快,脑卒中患病率呈递增趋势,多数患者因合并睡眠障碍导致预后不良,增加精神负担及死亡风险。药物治疗因见效快、疗效确切、使用方便等优势成为脑卒中睡眠障碍患者常用治疗方案,艾司唑仑作为苯二氮类抗焦虑药,具有改善失眠的独特功效,常被用于临床医疗中,但多数患者服药初期出现过敏性休克及血管性水肿问题,影响治疗效果。为保证疗效,提高治疗安全性,当下部分医者推崇帕罗西汀,本文就其治疗效果进行探析,以期为后续医疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料 病例选取2016年1月至2018年1月前来我院接受药物治疗的80例脑卒中睡眠障碍患者,采用隐匿随机数表法将其分为两组,各40例。本研究经院领导及神经内科医护人员共同审核通过,所有参选对象均签署《病人知情同意书》。研究组男22例,女18例;年龄45~72岁,平均年龄(52.3±1.4) 岁;病程1~5个月,平均病程(3.2±0.5)个月。对照组男20例,女20例;年龄42~76岁,平均年龄(51.9±1.5)岁;病程1~6个月,平均病程(3.1±0.5)个月。两组病例资料差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:①符合美国NINCDS标准中脑卒中诊断标准[3]。②出现典型睡眠障碍症状(睡眠量异常、睡眠中出现异常行为)。③精神状态良好且意识清醒。④中途未退出研究。

排除标准:①患有焦虑抑郁症。②肝肾功能损害。③药物过敏。④精神交流障碍及遵医性差。

1.2 研究方法 两组患者均接受常规药物治疗,选用阿司匹林、β受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、他汀类药物以持久平稳有效控制血压,防治短暂性缺血。研究组患者晨起口服盐酸帕罗西汀片(国药准字H20040533;浙江尖峰药业有限公司;规格20 mg)20 mg/次,1次/d,疗程2周。对照组患者顿服艾司唑仑片(国药准字H44021098;广东台城制药股份有限公司;规格2 mg)1~2 mg/次,3次/d,疗程2周。

1.3 观察指标 ①临床疗效,优:患者夜间睡眠时间超过7 h,入睡时间小于0.5 h,睡眠深沉且夜间无惊醒,清晨醒后精力充沛;良:夜间睡眠时间为5~7 h,入睡时间超过0.5 h,夜间惊醒1~2次,清晨起床后有轻微疲倦感;差:睡眠障碍无改善且有恶化倾向。②比较治疗前后两组患者睡眠质量、夜间睡眠时间及惊醒次数,以匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)为评定依据,共有18个条目组成7个成分,每个成分按0~3等级计分,总分为21分,得分越高证明睡眠质量越差[4]。③比较两组患者治疗期间副反应发生情况(口干、恶心、头痛、便秘、乏力、过敏性休克、血管性水肿)。

1.4 统计学处理 使用软件SPSS 19.0处理数据,计量、计数资料用t、χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较 研究组治疗优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 两组患者临床疗效比较(n)

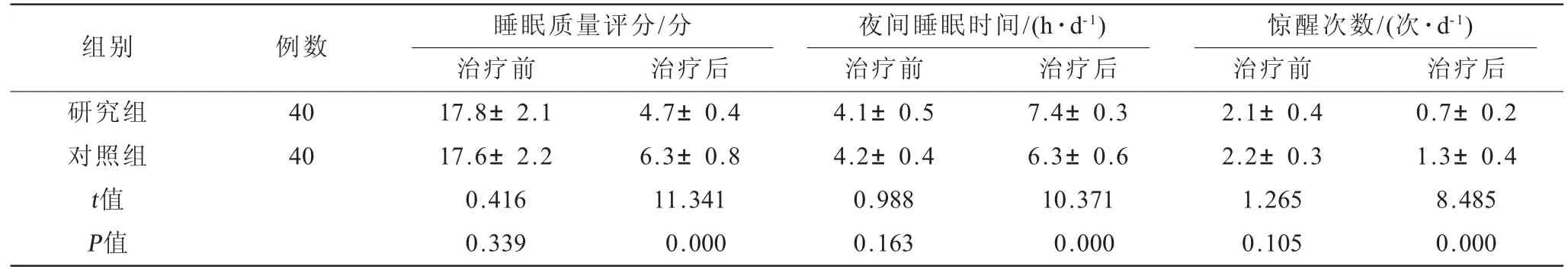

2.2 两组患者睡眠质量、睡眠时间、惊醒次数比较 治疗前,两组患者睡眠质量评分、夜间睡眠时间及惊醒次数等指标差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组睡眠质量评分低于对照组,夜间睡眠时间长于对照组,惊醒次数小于对照组,组间数据差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

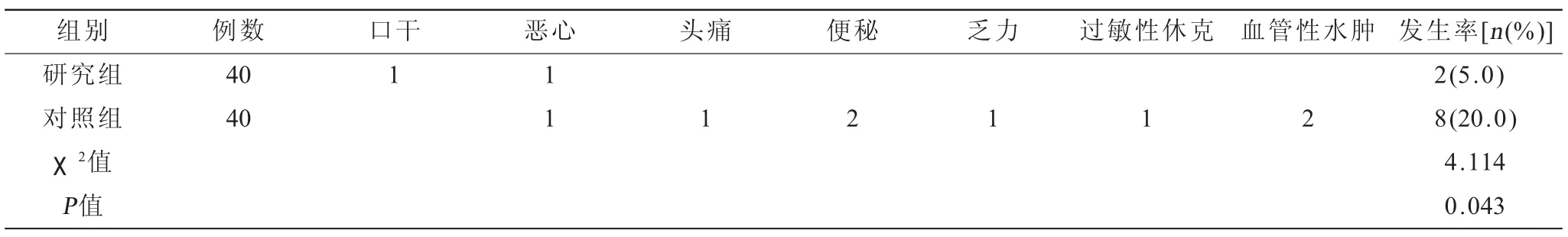

2.3 两组患者副反应发生率比较 研究组副反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,表3)。

表2 两组患者睡眠质量、睡眠时间、惊醒次数比较(±s)

表2 两组患者睡眠质量、睡眠时间、惊醒次数比较(±s)

组别 例数 睡眠质量评分/分 夜间睡眠时间/(h·d-1) 惊醒次数/(次·d-1)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后研究组 40 17.8±2.1 4.7±0.4 4.1±0.5 7.4±0.3 2.1±0.4 0.7±0.2对照组 40 17.6±2.2 6.3±0.8 4.2±0.4 6.3±0.6 2.2±0.3 1.3±0.4 t值 0.416 11.341 0.988 10.371 1.265 8.485 P值 0.339 0.000 0.163 0.000 0.105 0.000

表3 两组患者副反应发生率比较(n)

3 讨论

睡眠障碍指睡眠质量不正常或睡眠中出现异常行为,是睡眠和觉醒正常节律性交替紊乱表现,多因躯体疾病所致,以睡眠失调和异态睡眠为典型症状。脑卒中睡眠障碍发病机制多与正常脑组织受损、中枢神经递质和细胞因子失衡、合并睡眠呼吸障碍、机体整体功能障碍、精神心理因素存在相关性,临床常表现为失眠、多梦、昼夜颠倒、睡眠呼吸障碍、入睡困难等状态体征,多发于脑卒中急性期,病情时有反复,严重者可诱发脑血管事件,影响脑卒中恢复。药物治疗能够帮助患者改善睡眠质量,增加有效睡眠时长,消除失眠相关躯体疾病,恢复社会功能[5]。

艾司唑仑为短效BDZ类镇静、催眠、抗焦虑药,其镇静、催眠效果优于硝西泮,多通过缩短NREM睡眠第四期,阻滞网状结构激活,产生镇静、催眠效果,适用于各种类型失眠治疗,口服后20~60 min即可入睡。但2017年世界卫生组织国际癌症研究机构将该药列入致癌物清单,加之部分患者于用药初期出现过敏性休克和血管性水肿,少数患者出现睡眠综合征,影响治疗安全性[6]。帕罗西汀作为选择性5-HT再摄取抑制剂,常规用药对其他递质无影响,脑卒中睡眠障碍患者服用该药通过阻断5-HT再吸收,提高神经突触间隙5-HT浓度,进而产生抗抑郁及失眠作用,因其见效快、远期疗效佳且安全性高,被用于脑卒中睡眠障碍临床医疗中。武玉萍[7]证实帕罗西汀治疗睡眠障碍的优势,指出患者服药后虽出现少许副反应,多轻微而短暂,不会增加其身心压力。本研究显示:研究组治疗优良率高于对照组,睡眠质量评分低于对照组,夜间睡眠时间长于对照组,惊醒次数少于对照组,副反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),这说明,患者服用帕罗西汀可获取较好疗效。齐艳[8]于文中指出帕罗西汀治疗睡眠障碍的独特功效,同时主张患者加服奥氮平以提高疗效,得到医患一致认可。此外,也有学者推出联合用药及针灸疗法,均取得良好效果,医者可根据患者个人情况设计个性化治疗方案,在保证疗效的同时选择经济适用且简便安全的治疗方案[9-10]。

综上所述,帕罗西汀治疗脑卒中睡眠障碍疗效佳、安全性高,值得推广应用。