某三甲医院门急诊超说明书用药情况调查及分析

赵丽艳 刘博 程艳芹 王惠力 李明春

超说明书用药,中国药理学会治疗药物监测研究专业委员会在2015年发布的《超说明书用药专家共识》中给出的定义为,“药品使用的适应证、剂量、疗程、途径或人群等未在药品监督管理部门批准的药品说明书记载范围内的用法”[1]。药品经国家批准注册后,其说明书即具有法律效力,因此超说明书用药又称“药品未注册用法”“药品说明书外用法”。在临床的药物治疗过程中,由于各种原因,超说明书用药现象普遍存在[2],对患者用药安全和医生诊疗都存在隐患。本研究调查了医院经人工点评的4 290张门急诊处方,分析存在的超说明书用药情况,并根据成因提出相关建议,以期降低患者用药风险、促进合理用药。

1 资料与方法

1.1 资料来源与抽样 医院2017年6月至2018年6月实施处方点评的4 290张门急诊处方,抽样是利用医院PASS系统,采用分层随机抽样方法抽取,包括急诊和发热门诊,但不包括中药处方。

1.2 标准

1.2.1 超说明书用药的判断标准 根据药品包装附带的说明书,对每张处方的用药记录进行分析。若不符合药品说明书中适应证、剂量、途径或人群等相关的规定,即判为超说明书用药。对同一通用名、不同生产厂家的药物,按各自自带的说明书进行评判。

1.2.2 患者年龄段的划分标准 患者年龄按照欧洲共同体药物评审委员会(the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products,EMEA)推荐的划分标准分为:新生儿(0~27 d)、婴幼儿(28 d~23个月)、儿童(2~11岁)、青少年(12~17岁)、成年(18~59岁)、老年(60及60岁以上)共6个阶段[3]。

1.3 数据采集与分析 利用Microsoft Excel 2010记录以下数据:①门诊处方号。②患者的性别。③患者的年龄。④临床诊断。⑤医嘱信息,包括药品名称、规格、使用剂量、给药频次、剂型、给药途径及溶媒等相关信息。按照超说明书用药类型及患者年龄段分析门急诊处方超说明书用药情况。

2 结果

2.1 超说明书用药发生率 2017年6月至2018年6月间实施处方点评的4 290张门急诊处方,其中超说明书用药处方86张,超说明书用药发生率2.00%。86例患者中,性别比(男∶女)为35∶51(40.70%∶59.30%)。

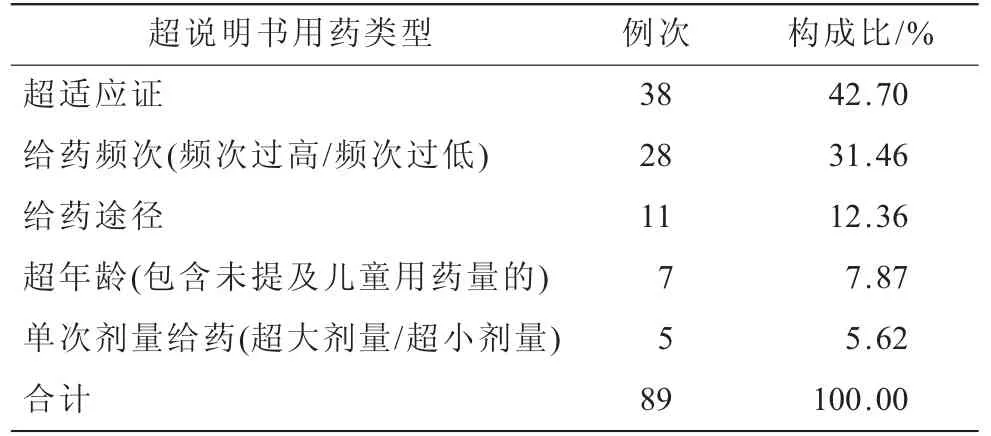

2.2 超说明书用药类型 此次分析中门急诊超说明书用药的类型包括单次剂量给药、给药频次、给药途径、超适应证、超年龄(包括未提及儿童用药量)等5种,其中构成比最高的类型为超适应证用药,共出现38例,构成比为42.70%,其次为超给药频次28例,排名第三为超给药途径11例,存在两种以上交叉类型3例。超说明书用药类型(表1)。

表1 超说明书用药类型

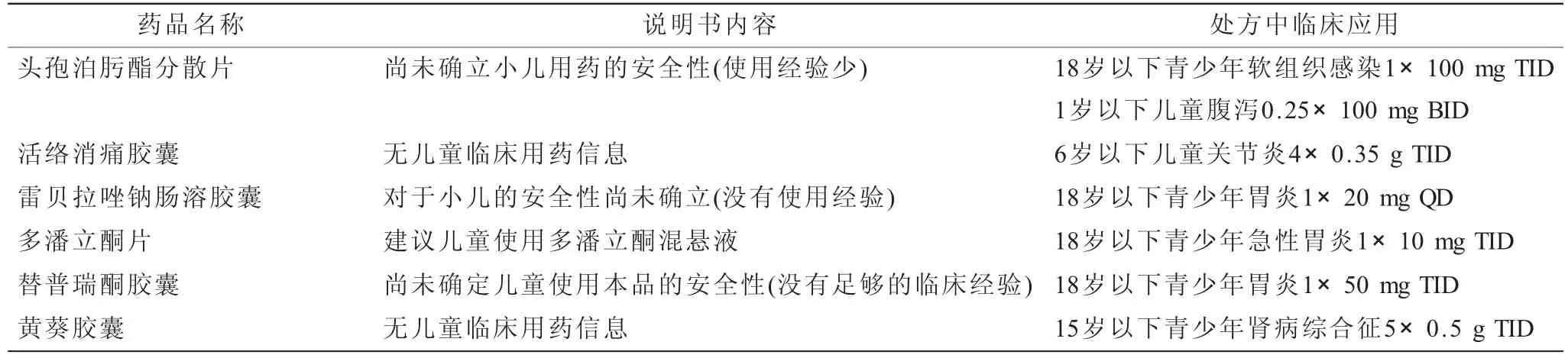

2.3 不同年龄段超说明书用药处方分布情况此次分析中涉及18岁以下患者的超说明书用药共7例,占8.14%,共涉及到6种药品的临床应用,具体情况(表2~3)。

表2 不同年龄段超说明书用药处方分布情况

表3 未成年人超说明书用药涉及的药品统计

3 讨论

3.1 超说明书用药现象的分析 在世界各国,超说明书用药现象都很普遍。美国的调查研究指出,1.5亿张处方中21%存在超说明书用药情况[4]。超说明书用药国内外现状(表4)。

表4 超说明书用药国内外现状

韩毅音等[12]最近对中国1 163家医院进行的持续两年的调查显示,各医院均存在超药品说明书使用情况,其中排在首位的类型是超适应证用药,占到76.19%,其后依次为超给药途径(13.35%)、超适应人群(9.8%)及超给药剂量(7.4%)。我们此次的统计也显示,药品的超适应证应用比例最大(42.70%),分析其原因,一方面,说明书本身的内容不完整、不规范。药品说明书编写于药品上市前,是在药物应用于临床前根据动物毒理学及药理学实验结果拟订的,且药品临床研究阶段受试者性别、疾病、数量局限,故药品说明书的信息不会十分完整。另一方面也是药品说明书更新滞后的表现。药品上市后,药品说明书的内容也应该随对药品的临床研究和再评价工作的进展而及时更新。然而生产企业出于商业、经济等方面的考虑,多不会主动对药品说明书内容进行修改;同时,国家也缺乏对此项工作的有效监管,使得一些有价值的药物使用信息得不到及时审批和收载[13]。例如,许多临床科室使用质子泵抑制剂(PPI)预防应激性消化道溃疡的用法就不在此类药品说明书的适应证中,而我国2002年发布的有关指南《应激性溃疡防治建议》[14]已建议可以使用,2015年进一步更新的《应激性溃疡防治专家建议》指出“PPI是预防SU的首选药物”[15]。

此次统计第二位的超说明书用药类型是超给药频次(31.46%),其中一种抗菌药物头孢泊肟酯分散片在点评中频繁出现3次/d给药,超过说明书中2次/d的给药频次。这一方面可能因为临床医生更多关注于患者的病情诊断与处置,对药物的理化性质、药动药效学等内容关注较少,依然沿用以往的用药习惯;另一方面可能受到不当的商业宣传影响。而头孢泊肟酯分散片针对不同的适应证应该采取2次/d还是3次/d的给药频次,目前还需要更多的研究数据支持,虽然我国发布的《抗菌药物超说明书用法专家共识》指出β-内酰胺类抗生素在临床应用广泛,毒性相对较低,大多数属于典型的时间依赖性抗生素,“在日剂量不变的前提下,增加用药次数、缩短间隔时间或延长静脉滴注时间,可增加疗效”[16],但由于我国目前对超说明书用药无法可依,不像美国、德国、意大利、荷兰、新西兰和日本6国已立法允许合理的超说明书用药[17],故而超说明书用药更易引起医疗投诉及纠纷,所以需要医院医务人员和管理部门充分了解有关风险、加强监管。

此次调查中,儿童的超说明书用药占8.14%,低于国内综合报道儿科门诊超说明书用药11.1%~58.25%[18],主要由于我院儿科门诊就诊的患儿较少,样本量小。儿科超说明书用药国内现状(表5)。

我国医疗机构中儿科的超说明书用药远超平均水平,究其原因,适合儿童的药品与剂型本就严重缺乏,且由于伦理学原因,长期以来儿科药物的使用更是大多未经过儿科临床试验证实,相关的临床用药信息不全,用药依据常来自成人药物临床试验,这些都增加了儿童用药的风险。尤其我国的大部分中成药,说明书中无儿童用药信息或标注用法用量“遵医嘱服用”、不良反应“尚不明确”等,对临床医生用药没有实际指导意义,超说明书使用情况更常见。临床药师应加大对儿科循证医学证据和不良反应数据的收集,为医师制定最佳给药方案提供数据支持。

3.2 超说明书用药现象的管理建议 ①实行超说明书用药备案管理。对符合指南等诊疗规范的超说明书用药情况,或超出诊疗规范但有循证医学证据为基础的超说明书用药,或仅有系列病例、个案报道等超说明书用药等不同情况进行分级管理[23],在现有超说明书用药管理办法基础上,建立明确的备案流程,进一步加强医院监管。②注重患者知情权。医师在充分考虑使用药物的注意事项,如不良反应、禁忌证等后,综合评估患者的获益与风险比,对患者及家属详细说明情况,并要求患者或家属签署知情同意书。③加强处方点评与药品不良反应上报。定期收集、评估临床用药情况,是医药临床用药管理的重要手段;积极上报ADR则是药品监管的重要依据,也是临床合理用药的重要参考。④加强信息化建设。进入大数据时代,医疗互联网技术飞速发展,为医疗机构提供了前所未有的数字共享平台,为我们精准药学、循证药学的发展提供更为广阔的空间。大数据的多维性、真实性和各种数据的相关性给我们带来分析药物信息的前瞻性和实时性,可以对药物的个体疗效、ADR、毒副作用等相关性作出预测,更及时有效地避免用药无效和不良事件的发生,促进药学人员更加科学地开展药学服务和进行更深层次的科学研究。⑤充分发挥药师职能。临床药师应加强自身建设,加强查找循证医学证据的能力,加强用药前后的患者用药教育、临床观察及随访,加强对公众合理用药的宣传。

表5 儿科超说明书用药国内现状