2013—2017年安徽省部分猪场伪狂犬病血清学调查

李春芬,李东风,耿鹤鸣,李 郁

(1.安徽农业大学动物科技学院,安徽 合肥 230036;2.巢湖市畜牧兽医局,安徽 巢湖 238000;3.安徽省兽药饲料监察所,安徽 合肥 230036)

伪狂犬病(Pseudorabies,PR)是由伪狂犬病病毒(Pseudorabies virus,PRV)引起的一种高度接触性、急性传染病[1]。PR属于自然疫源性疾病,我国将其列为二类动物疫病,世界动物卫生组织(OIE)将其列为须通报动物疫病[2]。PRV可以感染家畜和野生动物,猪是PRV的天然宿主和贮存宿主,不同阶段的猪感染PRV后临床表现不同[3]。新生仔猪感染PRV可导致高死亡率和神经系统疾病,成年猪感染后易发呼吸系统疾病,怀孕母猪群则易发生生殖系统疾病[4]。1813年PR首次在美国发生,20世纪50年代在我国首次暴发,随着PRV弱毒疫苗的使用以及部分规模化种猪场实施PR的根除净化计划,PR在我国得到有效的控制,但自2011年10月以来,我国有超过20个省市区的猪场暴发了PR,给养猪业造成了巨大的经济损失[5-8]。

酶联免疫吸附试验(ELISA)是国际上公认的检测PR的常规方法之一,具有快捷、简便、特异、敏感、可靠性好等优点[9]。为了解和掌握安徽省猪群中PRV的感染与流行情况,本调查应用ELISA,对2013—2017年送检的血清样品进行PRV野毒(PRV-gE)抗体检测,并对检测结果进行了统计与分析,为PR的防控提供了参考依据。

1 材料与方法

1.1 血清样品的来源和制备

样品来源:22 130份血清样品来源于2013—2017年安徽省16个地级市594个不同规模化猪场。

血清的制备:将送检血清置入1.5 mL的离心管中以8 000 r/min的转速离心3~5 min,取上清液于新离心管中,置-20℃保存备用。

猪只生长划为6个阶段,即新生仔猪(1~3周龄)、保育猪(4~8周龄)、肥育猪(9周龄及以上)、后备母猪、母猪和种公猪。

自繁自养型基础母猪大于3 000头为大型猪场,小于1 000头为中型猪场,小于100头为小型猪场,小于10头为散养户。

1.2 主要仪器与试剂

冷冻高速离心机(BECKMAN公司),全自动酶标仪(美国伯腾仪器有限公司),PRV-gE抗体ELISA试剂盒(美国IDEXX公司)。

1.3 方法与结果判定

按照PRV-gE抗体ELISA试剂盒中提供的说明书进行操作。在阴、阳性对照均成立的情况下对试验结果进行有效性判定,具体判定标准为:S/N≤0.6时,判为阳性;S/N>0.7时,判为阴性;0.60<S/N≤0.7时,判为可疑并重测。

1.4 数据分析

采用SPSS statistics 20.0对数据进行统计分析。利用单因素方差分析LSD多重比较与卡方检验进行数据间比对,将数据进行分类,进而将每一类别数据中的数据组进行单因素方差分析,当P≥0.05时说明数据中不存在显著性差异,P<0.05时说明比较的两组数据间存在显著性差异,若P<0.01时则两组数据间差异极显著。

2 结果

2.1 不同年份PRV-gE抗体检测结果

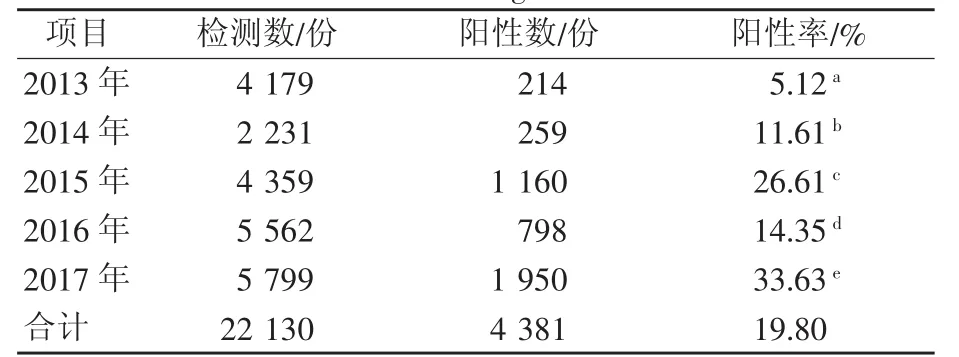

又再次上升,且高于2015年水平。2013年、2014年、2015年、2016年与2017年之间PRV-gE抗体阳性率差异均显著(P<0.05)。见表 1。

表1 不同年份PRV-gE抗体检测结果

2.2 不同生长阶段猪群PRV-gE抗体检测结果

2013年、2014年、2015年、2016年与2017年的PRV-gE抗体阳性率分别为 5.12%(214/4 179)、11.61%(259/2 231)、26.61%(1 160/4 359)、14.35%(798/5 562)、33.63%(1 950/5 799)。2013—2015 年期间PRV-gE抗体阳性率呈上升趋势,但2016年与2015年比较,其PRV-gE抗体阳性率出现了小幅的回落。2017年与2016年比较,PRV-gE抗体阳性率

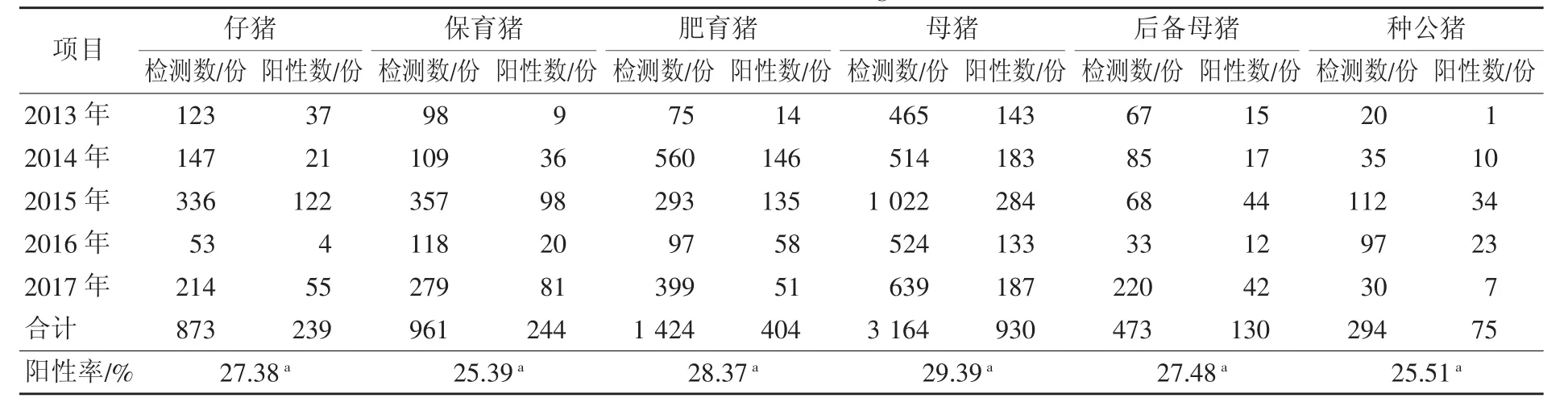

选取猪日龄明确的7 189份血清样品的PRV-gE抗体检测结果进行分析。仔猪、保育猪、肥育猪、母猪、后备母猪与种公猪的阳性率分别为27.38%(239/873)、25.39%(244/961)、28.37%(404/1 424)、29.39%(930/3 164)、27.48%(130/473)、25.51%(75/294)。不同生长阶段猪群血清PRV-gE抗体的阳性率之间差异均不显著(P>0.05)。见表2。

表2 不同生长阶段猪群PRV-gE抗体阳性率

2.3 不同规模养殖场猪群PRV-gE抗体检测结果

从不同规模养殖场猪群的PRV-gE抗体检测结果可知(表3),安徽地区不同规模养殖场中均存在PRV的野毒感染,小型猪场及散养户的PRV-gE抗体阳性率最高,为32.40%(1 227/3 787);大型猪场和中型猪场PRV-gE抗体阳性率分别为16.55%(1 978/11 951)、18.40%(1 176/6 392)。小型猪场及散养户与大型猪场、中型猪场之间PRV-gE抗体阳性率差异极显著(P<0.01),而大型猪场与中型猪场之间PRV-gE抗体阳性率差异不显著(P>0.05)。

表3 不同规模养殖场PRV-gE抗体的检测情况

3 分析与讨论

PR是当前我国规模化猪场主要的威胁性疫病之一,给养猪业造成严重的经济损失[10]。目前我国猪场大多应用PRV-gE基因缺失活疫苗来控制该病,因此猪血清中检出PRV-gE抗体可确诊为野毒感染[2]。本调查对2013—2017年安徽省16个地级市594个不同规模化猪场的22 130份血清样品进行PRV-gE抗体检测,结果显示受检血清样品的PRV-gE抗体阳性率为19.80%。相较于党占国等[11]报道的2012—2015年河南省部分地区规模化猪场血清样品阳性率58.38%,杨珊珊等[4]报道的2016年江苏省部分猪场血清样品阳性率43.2%,段群棚等[12]报道的2013—2016年广西部分规模猪场血清样本阳性率22.56%,唐小明等[13]报道的2014—2015年湖南省规模猪场猪伪狂犬病血清样品阳性率23.56%等偏低,说明安徽省猪场PRV野毒感染在我国PRV感染省份中还处于相对较低水平。但安徽省PRV的野毒感染基本呈逐年上升趋势,这表明安徽省PRV的感染压力很大。其原因可能有以下几方面:一是PRV新毒株的出现,有研究已确定在我国出现了PRV的变异毒株[14],传统的疫苗无法起到很好的免疫作用;二是免疫抑制性疾病的干扰,导致猪群免疫能力下降;三是种猪场存在野毒感染,通过引种传播[4];四是猪场对PR免疫不够重视,免疫程序混乱。

不同生长阶段猪群血清PRV-gE抗体的阳性率之间差异不显著。从不同生长阶段猪群PRV-gE抗体检测结果来看,受检仔猪、保育猪、肥育猪、母猪、后备母猪和种公猪血清中均有PRV-gE野毒抗体检出,说明不同生长阶段猪对PRV均易感。其中母猪感染率最高(29.39%),表明母猪的带毒现象严重,PRV野毒感染依然是导致母猪繁殖障碍的主要原因之一。本次调查种公猪感染率为25.51%,相较于母猪感染率偏低。但因公猪饲养周期较长,一旦感染PRV野毒,可长期带毒排毒,引起持续性感染。且PRV可通过精液进行传播,携带PRV的公猪把PRV传染给母猪,造成PRV在种母猪群中扩散。携带病毒的母猪可通过哺乳或环境、鼠等途径将病毒传播给仔猪[12],而后备母猪通常又是从肥育猪中挑选的,从而造成循环感染[6]。猪场要控制和净化伪狂犬病,应为种猪建立详细的档案,进行严格的免疫防控,同时对后备母猪进行PRV-gE抗体筛查,淘汰有PRV感染的公猪和母猪,保障新生仔猪的品质[15]。

不同猪场饲养管理条件差异大,伪狂犬病疫苗免疫程序也不尽相同[16]。从不同规模猪场PRV-gE抗体检测结果来看,大中型规模猪场感染压力相对较低,小型猪场及散养户感染压力相对较高。这是因为大中型规模猪场多坚持自繁自养,强化饲养管理,尽力做到全进全出,定期对环境进行消毒,严格落实生物安全措施,严格隔离检疫,严格执行猪调运及引种制度,加强阳性种猪淘汰,及时根除阴性感染猪,重点关注车辆、人员、老鼠等对PRV的传播扩散[9]。而多数小型猪场及散养户引猪时不检疫,不从PR阴性场引入,免疫程序不合理或防疫意识薄弱不免疫,消毒设施疏于管理,消毒效果低下,养殖环境较差,生物安全措施和管理不到位。

本次调查表明2013—2017年间PR在安徽省持续流行,猪群中PRV-gE抗体阳性率基本呈逐年上升趋势,各生长阶段均有PRV感染。因此,安徽省的PR净化和综合防控工作势在必行。

制定科学的控制和净化方案是预防猪伪狂犬病的根本措施,《国家中长期动物疫病防治规划(2012—2020年)》中已明确猪伪狂犬病的根除计划,到2015年原种猪场达到净化标准,到2020年全国所有种猪场达到净化标准。PRV感染与猪场的生产管理水平、生物安全管理、区域病毒变异及猪群自身免疫水平等密切相关。建议养殖场(户)实际生产中采取加强日常管理、提高生物安全防护意识、实时野毒抗体监测、强化疫苗免疫等一系列综合措施进行PR防控,逐步达到根除和消灭PR的目标。