低结构活动中3—6岁幼儿口语发展的导学模式初探

◎ 管佳玮 吕意芳 陈文奇

一、导学模式的提出

(一)3—6岁幼儿口语发展的水平要求

上海市教委于2004年制定并颁布的《上海市学前教育课程指南》中提出,幼儿口语学习的基本经验是“学说普通话,大胆用语言与人交流,注意倾听,理解日常用语,爱看图书,对经常出现的文字感兴趣”。

《3—6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《学习与发展指南》)是教育部于2012年9月颁布的学前教育领域的重要纲领性文件。《学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。在语言领域部分,学习与发展目标包括“倾听与表达”和“阅读与书写准备”两大方面。就本研究所探讨的关于幼儿口语发展的目标主要针对第一条“倾听与表达”,其下含3条子领域目标,分别为“认真听并能听懂常用语言”“愿意讲话并能清楚地表达”和“具有文明的语言习惯”。

《学习与发展指南》从国家层面明确提出了幼儿语言领域的学习与发展目标,从其“倾听与表达”方面的子领域目标的表述中,笔者发现我国对学前儿童语言教育方面,特别是口语教育,注重的是儿童倾听能力的培养、大胆讲述的意愿以及文明的语言习惯的养成。这与《上海市学前教育课程指南》所注重培养的内容是相一致的,证明从上海市教委到国家教育部,对学前儿童教育语言教育特别是口语教育的重视,也为3—6岁儿童在口语的学习与发展方面指明了方向。

(二)我园3—6岁幼儿口语发展的现状分析

笔者所在幼儿园以低结构活动为课程特色。历经数十年基于低结构活动开展的相关研究,在实践中积累了一些经验。低结构活动以幼儿自主学习为核心,目标内隐,过程开放,结果多元。

尽管高结构活动有其价值,但低结构活动目标指向的情感、社会性等要求难以在高结构活动中达成。一方面,低结构活动中幼儿的零碎经验可通过集体活动整理提升;另一方面,集体活动目标完全可以在低结构活动中实现。幼儿在自主活动中可以获得更充实、充分的发展。教师在低结构活动实施中要摒弃将学习、运动、游戏、生活割裂的行为,要在四者之间架起桥梁、有效沟通。

(三)低结构活动导学模式的初步设想

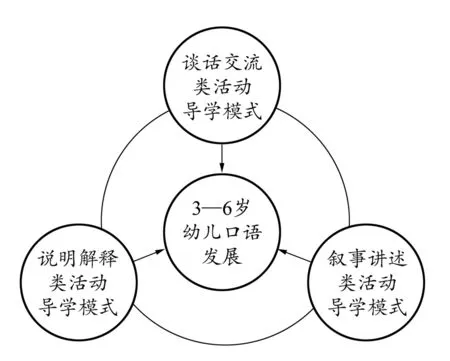

通过对幼儿口语发展的观察和评估,以及对低结构活动中教师和家长的问卷调查,笔者认为,目前我园低结构活动中3—6岁的幼儿口语发展存在以下三个方面的问题:①如何在促进幼儿口语全面的发展同时关注到幼儿的个体差异性;②由于教师在低结构活动的口语教学中缺乏行之有效的策略指导以及科学的评估工具,导致资深教师凭经验,而青年教师师承老教师,师傅做徒弟照搬,缺乏个人的思考;③家长参与度高、积极性大,但是缺乏科学指导。为了解决上述问题,笔者有建构低结构活动口语导学模式的设想,适合低结构活动中3—6岁幼儿口语发展的三种导学模式——谈话交流类活动导学模式、叙事讲述类活动导学模式和说明解释类活动导学模式。

(四)低结构活动导学模式的阐释

1.低结构活动的阐释

低结构活动是以幼儿为主导的活动。活动以幼儿发起为主,活动目标内隐,强调过程,强调游戏,强调幼儿自主建构经验。教师用最基本的环境设计和简单的材料投放,给幼儿最大的想象和活动空间,让幼儿有充分的自主选择机会,自由探索与发现,表达与表现。

基于建构主义的语言习得的交互理论,幼儿的语言习得需要“低结构化”这样一个自由、自主、宽松的氛围。

2.导学模式的释义

“模式”一词在《汉语大词典》上的释义是 “事物的标准样式”。模式标志了物件之间隐藏的规律关系。简而言之,人们发现不断重复出现的事件中的规律,将其进行抽象和总结。

“导学”也应该有自己的模式。笔者认为在一个理想的导学模式中,教师与幼儿能够彼此分享生活与关系。这样的导学模式不是静止不动的,而是一个永不懈怠、活力四射的有机体,能够持续不断地调整自己,同时这个有机体还能向外扩展到家庭。

3.结构活动导学模式的可行性

幼儿的语言学习并非完全被动的过程。首先,幼儿会从家长、教师等提供的语言范型中选择他们所能理解、模仿的内容进行练习。其次,幼儿对于成人语言的模仿,会根据自己的需要进行改造,通俗地说,就是把成人的话转化成自己的话进行表述。同时,幼儿的语言和行为还会对他们周围的人产生影响。这决定了在幼儿口语发展过程中幼儿成为了活动的中心和重心。

低结构活动导学模式正是基于以幼儿为主的理念,根据幼儿的年龄特点和发展水平以及兴趣需求等,分别提供相适应的导学模式,并且在模式中充分发挥了幼儿的主导作用、教师的引导作用和家长的支持作用,是该模式形成互动的有机体,对促进幼儿的口语发展能够起到积极作用。

(五)低结构活动导学模式的框架建构

如图1所示,笔者用一大四小五个同心圆来表示低结构导学模式是内外交互的一种导学模式。

图1 低结构活动导学模式

处于外层大同心圆的是导学模式的实践部分,是指低结构活动中3—6岁幼儿口语发展的三种导学模式。

(1)谈话交流类活动导学模式适用于3—6岁的幼儿。它包含着传递谈话、导向谈话和推进谈话等内容,以创设积极的语言交往环境及善用“导学问题”激发和推进谈话为原则。

(2)叙事讲述类活动导学模式适用于4—6岁的幼儿。它基于建构主义的理论,注重建设一个“支架搭建,让幼儿有据而讲;层层铺垫,让幼儿有备而讲”的循序渐进的叙事讲述活动过程。

(3)说明解释类活动导学模式适用于5—6岁的幼儿。它因活动特殊性,需遵循讲述者有一定的认知准备作铺垫和注重凭借物的选择与使用的基本原则。

处于内层的小同心圆是导学模式的核心部分,低结构活动导学模式最终目标是为了3—6岁幼儿的口语发展。外层同心圆指向内层同心圆的箭头则表示低结构活动中的三种口语导学模式最终指向幼儿各项口语能力的提升,促进幼儿口语全面发展。

二、基于导学模式的案例研究

(一)基于谈话交流类活动导学模式的案例研究

1. 案例一 水从哪里来(5—6岁幼儿)

在大班主题活动“会变的水”开展过程中,幼儿欣赏了故事《水娃娃漫游记》,从中了解水娃娃的每一次漫游,在不断地改变自己的形态给人们的生活带来好处的同时,对于家里的水是怎么来的感到好奇,纷纷提出了疑问。教师根据孩子们的兴趣和问题,设计了调查活动——水从哪里来。

2. 活动一 调查记录——水从哪里来

幼儿天天画的记录图,教师一开始并不是很清楚,感觉纵横交错,就像弯弯曲曲的迷宫,于是问天天,“这个是什么?”天天指着图上看似迷宫的管道告诉教师,“这是小区的地下铺的水管呀!”教师对于天天为什么要画地下的水管感到好奇。天天告诉教师,“周末的时候,我和爸爸在小区花园里骑自行车,我看到一些工人叔叔把地面也翻开啦,边上堆满了砖头,周围有一大滩水,爸爸告诉我这是工人叔叔在修水管,爸爸说,我们小区里的水是由这根粗粗的、长长的管道送到每一家的。”

3. 活动二 幼儿的生成活动——水是如何送上高楼的

调查活动如火如荼地开展着,教师组织幼儿进行讨论,说说生活中的水是从哪里来的。

文文:家里的水从自来水管里流出来,拧开水龙头,水就流出来。

泰泰:水是从自来水厂里来的,有粗粗的长管道送到每一家。

轩轩:奶奶告诉我,她们以前没有自来水,要用水都是每一家打井,用井里的水。

尽管幼儿知道了居民用水是通过管道输送每户人家,但是活动中幼儿又产生了新的问题,水总是喜欢从高处向低处流动,可是水是如何被送上高楼的?家里用过的脏水又跑到哪里去了呢?

对策:自制玩具——高楼的秘密

为了让幼儿能够更直观地感受到居民循环运作的整个过程,教师使用透明管、弹簧片、KT板自制玩具模拟演示,幼儿对高楼的秘密有了更为直观、深刻的理解。

4. 活动分析

(1)活动的生成——源于教师对幼儿已有经验和发展水平的分析

本次活动前,教师通过集体教学活动的观察,发现尽管水是人们每日生活的必需,然而关于生活用水,幼儿仅有一些零星经验,居民的生活用水是如何供应的?这是幼儿迫切需要了解的问题。教师在活动中关注到了幼儿的兴趣点,生成了该活动。

(2)活动的实施——家长、幼儿、教师的相互作用

① 作为支持者的家长

对于生活中的用水,幼儿需要有一定的相关经验的积累,充分地运用自己的身体去感知周围世界,因此我们需要家长的积极配合,而在该活动中,家长作为活动的支持者参与其中。

② 作为主导者的幼儿

活动源起于幼儿的经验和兴趣。幼儿一提到生活用水,马上就与自己的实际生活进行了联系。从一开始的零星碎语、表述不清,到能够尝试用不同的方式记录自己的发现,乐意与成人分享自己的发现,表述流畅且清晰完整,他们主导着整个活动的进程。

③ 作为协调者的教师

教师在本活动中更多的是扮演协调者的角色。他们在课程中合理纳入家长资源,引导家长与幼儿的亲子互动,同时在活动进程中关注幼儿和家长的需要,适时提供支持和帮助。

(二)基于叙事讲述类活动导学模式实施的案例研究

1.案例二 影子变变变(4—5岁幼儿)

活动“影子变变变”通过为孩子们提供投影仪、自制胶片、管子积木以及材料超市中的材料,在墙壁上投射出各种不同的影子。幼儿可以自己设计故事情节,利用光影的特性自由地表达表现。

2. 幼儿表现举例

乐乐制定了一个计划,里面有两个故事,一个故事的名字是《小狗吃骨头》,另一个故事是《小象过河》。《小狗吃骨头》里面有一只可怕的蝙蝠,它倒挂在树上睡觉。

乐乐推来一块画板作幕布,她说演出开始,然后就慢慢地拉开幕布,自己躲在幕后讲起了《小狗吃骨头》的故事。

乐乐指着序号1的图片说:“小狗看见了大怪物很害怕。”

她用手指着序号2的图片,接着道:“这时候,它发现树下有一根骨头。”

她的目光转向序号3的图片,继续说道:“小狗看见一根大骨头。”

看着第4幅图片,乐乐笑着说:“它开心地啃着骨头。”

3. 实施效果

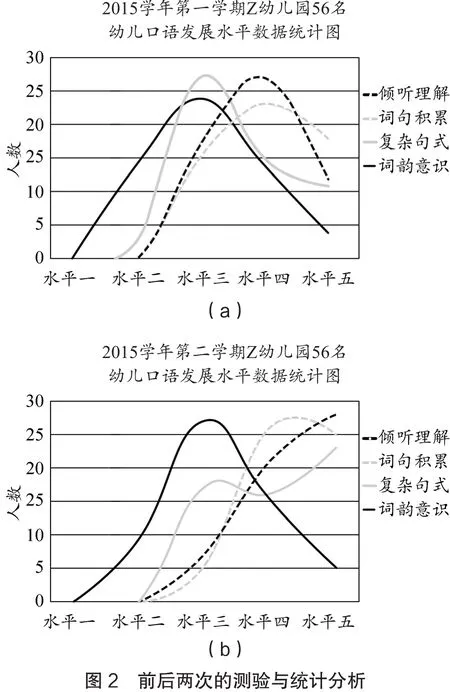

为了能够了解叙事讲述类活动导学模式实施是否切合低结构活动中4—6岁幼儿口语发展,笔者对参与其中的56名幼儿前后进行了两次口语水平的评估。评估主要依据美国的COR指标及《学习与发展指南》。评估内容包括幼儿口语发展的倾听理解、词句积累、复杂句式、词韵意识四个方面。每一方面根据评估指标包含五个水平等级。

经过对56名幼儿前后两次的测验与统计分析(见图2),笔者发现幼儿的各项能力都不同程度地向更高水平发展。达到水平五的幼儿人数较之前明显增多。复杂句式和倾听理解这两种能力增长较为明显。通过该导学模式的实施,培养了幼儿良好的倾听能力和习惯,同时也促进了幼儿的口语表达能力,尤其是复杂句式的使用。

(三)基于说明解释类活动导学模式实施的案例研究

结合大班主题“光和影”,教师投放了“猜猜我是谁”这个玩具,通过游戏板、操作板、手电筒以及形状各异的塑料插片的提供,方便幼儿探索插片形状、光与影三者之间的关系,能够准确地运用名词、形容词、方位词等词汇讲述影子的基本特征。

集体游戏分享的环节,小宇把自己的作品《大怪物》展示给其他幼儿看,并向大家进行了说明解释:“这是我做的大怪物。怪物的头上有两只耳朵,在两只耳朵中间还有两个角,就像山羊的角一样,尖尖的。怪物的脸上有很多眼睛。它的每只眼睛都能朝不同的方向转,可以看到很多的东西。”

纵观小宇的整个说明解释,一方面是按照从上到下的顺序进行讲述,从头上的耳朵,再到耳朵中间的角,最后到怪物的脑袋;另一方面,他能围绕凭借物的主要特征“眼睛”,展开具体描述,“它的每只眼睛都能朝不同的方向转,可以看到很多的东西。”讲述时能够按照讲述对象的特点分主次讲述。

三、导学模式的应用与展望

(一)导学模式应用实现的五个转变

1. 学习模式的转变: 从“教师主导”到“幼儿主导”

此教学模式在低结构活动中的应用,改变了传统的集体语言教学活动中以教师为主导的学习模式,尝试将活动的自主权最大程度地赋予幼儿,由他们决定整个活动的开始到结束。在活动中,幼儿自己决定喜欢的活动内容,并能够在模拟真实的情境中充分地与环境和材料互动,与环境中的同伴以及教师互动,能够以自己的速度学习。教师作为活动的支持者、观察者,不直接参与到活动中,只是在幼儿需要帮助的时候适时介入引导。

2. 活动功能的转变:从“单向输出”到“网状学习”

活动功能从传统的教师到学生的单向输出转变为网状的学习。教师是基于幼儿的年龄特点、认知发展水平和兴趣点等方面出发构建知识网络,同时幼儿在实际活动中与环境材料、与同伴以及与教师的互动等又可以派生出新的知识点,与已有的知识点产生联系。

3. 活动环境的变化:从“坐在教室”到“走出教室”

传统的集体语言教学活动中,活动主要场所是固定在教室之内的。但是低结构活动导学模式的活动环境不仅是在教室之内,更可以走出教室,到专用供能室(比如建构室、DIY美工坊、探索室)、操场,甚至走出幼儿园,走向社区,到超市、社区等。

4. 活动重心的变化:从“关注大多数”到“关注集体中的每一个”

在低结构活动的导学模式中,活动面向的不仅是全体幼儿,更关注到了个体幼儿的发展。幼儿的每一个表现、每一个需求、每一次进步,点点滴滴都被教师看在眼里、记在纸上、放在心里。

5. 家长角色的变化:从“被动支持”到“主动参与”

家长通过真正参与到活动中,如陪伴幼儿一起完成社区的小调查等,对幼儿的口语发展水平有了更为全方位的了解。同时,当教师主动将家长纳入教育的共同体中时,会激发家长的积极性和参与热情。家长是活动的重要参与者之一,是形成真正的家园联动的关键因素之一。

(二) 导学模式的前景展望

客观评价与主观意识形态的难以测量以及低结构活动中的口语导学与集体教学活动中口语教学的矛盾,是今后3—6岁低结构活动中幼儿口语发展的导学模式的实践中需要进一步研究、亟待解决的问题。

二、“互联网+”背景下新技术的融合

2015年7月,国务院颁布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(以下简称《指导意见》)。在教育行业,《指导意见》明确提出:“鼓励学校利用数字教育资源及教育服务平台,逐步探索网络化教育新模式,扩大优质教育资源覆盖面,促进教育公平。鼓励学校通过与互联网企业合作等方式,对接线上线下教育资源,探索基础教育、职业教育等教育公共服务提供新方式。”

“互联网+”的背景下,如何有效推进导学模式的进一步发展呢?

(1)启示一:借助教育APP,实行家园的及时互动。利用网络信息传播高效快捷的优势上传第一手的资料,如活动前的告知、活动中需要家长配合的内容、活动的阶段性成果呈现等;第一时间的幼儿实况播报,如幼儿在口语活动中的表现,使家长及时了解幼儿在园情况。

(2)启示二:获得多途径的数据资源。如借鉴慕课的基于大数据分析的学习效果呈现方式,探索在今后实施幼儿口语的导学模式时,将基于数据分析的评价效果及时与家长互动,让家长能够直观了解幼儿的发展水平和需要努力的方向。