基于指标评价体系的财经类高校大学生诚信档案建设路径研究

车舜嘉

(中央财经大学,北京)

一 研究背景和研究意义

高校大学生是社会主义事业的接班人,将会成为社会主义事业建设的中流砥柱,因而高校大学生的诚信度关乎整个社会主义精神文明建设情况。但是,当下经济社会飞速发展,传统道德受到冲击较多,社会普遍存在诚信意识淡薄的现象。大学生受到如此社会环境的影响,诚信状况亦是堪忧。

教育部于2017 年2 月公布《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41 号令)修订稿中已将诚信教育写入管理规定,并指出“学校应当开展学生诚信教育,以适当方式记录学生学业、学术、品行等方面的诚信信息,建立对失信行为的约束和惩戒机制;对有严重失信行为的,可以规定给予相应的纪律处分,对违背学术诚信的,可以对其获得学位及学术称号、荣誉等作出限制”。在此背景下,结合大学生诚信缺失的现状,大学生诚信教育是高校不可忽视的重要研究课题之一。

财经类高校培养的是国家经济管理类高级人才,学生毕业后所从事的职业领域受到的诱惑较多,因而对于财经类高校来说诚信教育的任务更为艰巨。诚信档案的建立是高校诚信教育体系的重要环节。本文研究的主题即是大学生诚信档案的建设路径,具体包括目前国内外诚信档案的建设现状、大学生诚信档案的具体内容界定、大学生诚信评价指标体系、大学生诚信档案的建设模式和具体工作机制等。

二 目前国内外高校诚信档案的建设情况

本文通过文献分析、座谈访问和问卷调查的方式,梳理国外高校诚信档案的建设经验,以及国内高校诚信档案的建设现状。

(一)国外高校的诚信档案建设经验

目前,很多发达国家本身的社会信用管理体系十分完善,法律法规较为健全,社会信用文化也十分的浓厚,公民对失信行为的惩罚和约束有着较高的认可度。大学生群体作为社会群体的一部分,很多国家都是将大学生的诚信档案作为个人信用档案的一个子类实现管理。这样,学生在毕业之后直接将其诚信档案转到个人信用档案的管理中,档案的流向及管理不会出现问题。

对于个人信用档案的管理和运行,主要有两种模式,有欧美模式和日本模式,它们的区别主要是主导主体的不同,欧美模式主要以政府为主导,实行免费共享模式;日本模式以市场主导,实行会员制,付费使用。

本文认为此种自上而下、一体化的诚信档案管理模式是十分值得借鉴的。因为从顶层设计出发,将高校学生的诚信档案作为社会信用管理的一部分,能够实现全国的统一,也能得到社会各界的认同。但是目前我们国家的社会信用体系还不完善,征信所涵盖的内容比较少,用途较为单一,因而无法将学生的诚信档案与社会信用档案相结合进行统一建设和管理。

(二)国内高校的诚信档案建设现状

我国高校的学生诚信档案建设目前尚处于探索阶段,没有大范围的普及,既没有统一的建设标准和管理模式,也没有跟走入社会后的个人征信系统相衔接。2003 年,上海大学与上海资信有限公司合作,首先为小部分的大学生建立诚信档案,追踪其助学贷款的偿还情况。从开始尝试到现在,大学生诚信档案的内容上已由单一的助学贷款偿还情况发展到涉及大学生在校期间的学业、生活、就业等各方面的信息,在适用区域上已由单一省市发展到全国范围内的部分高校。

通过调查研究,本文认为目前高校各自独立建设自己的学生诚信档案存在一些问题,如认识不到位、规范性不够、信息化程度较低、档案内容缺失、各地各校标准不统一、与社会信用档案脱节等问题。

其实,除了高校本身的尝试之外,社会组织等第三方中介机构也尝试从顶层设计的角度来尝试进行学生诚信档案的建设,如政府主导的社会组织(全国大中专生诚信信息公共服务平台)、盈利性第三方平台(信用档案公务服务平台)等。但是第三方平台由于缺乏社会的统一监管,而且一般都为营利性质,因此其可信度较低,很难得到社会普遍认同。

三 建立衡量财经类高校学生诚信评价的指标体系

目前,在学术上和实践上对大学生诚信档案所含的内容没有统一的界定。有学者认为大学生诚信档案应仅包括与信用行为相关的一些记录,如道德品行记录、经济信用记录、学业诚信记录及毕业就业诚信记录等,但也有学者认为,诚信档案应该包括个人信息、在校日常表现和测评及社会信用记录等。

本文认为,诚信档案应该是为了反映学生诚信情况的专设档案,包括直接反应其诚信状况的资料信息,如果将学业成绩、基本信息、思想政治评价、专业素养、学术能力与水平都加进去的话,则跟学生的普通学籍档案重合度太大,违背了建立专门诚信档案的初衷,因此仅包括与信用行为相关的一些记录即可。

(一)确定诚信评价的指标体系

2014 年10 月份教育部和共青团中央发文《关于在各级各类学校推动培育和践行社会主义核心价值观长效机制建设的意见》,意见中指出,要建立健全大学生诚信档案,建议让学生签订校园诚信承诺书,内容涵盖学术诚信、学业诚信、经济诚信和就业诚信等。另外,对于财经类高校学生而言,诚信品格的另一个很重要反映指标是生活诚信,即是在日常学校生活中的诚实守信状况。因为财经类高校大学生今后的求职去向是金融类机构,对诚信品格的要求更为严格和敏感,一旦稍有侥幸心理或是不诚信品格萌芽,便会对社会、公司乃至个人造成巨大损失。

由此确定本研究的诚信评价维度为五项,即一级指标分别为:学业诚信、学术诚信、经济诚信、就业诚信和生活诚信。

本文认为,学生诚信档案在具体记录时,无需面面俱到,应该实行“负面清单”制度,即为“扣分”制度,将不诚信的行为如实如数记录,以达到警戒教育的目的。这也是要求我们在做学生诚信档案征信活动时,将学生的不良诚信记录作为重点,这样既能保证征信工作有的放矢,也能保证一定独立性。

确定了一级指标之后,根据我们的“扣分”制度原则,二级指标的确定即是与一级指标相对应的扣分内容的确定。(表1 列出一级指标和二级指标的具体内容)

(二)确定各评价指标的权重

确定一级指标和二级指标后,本文将对一级指标赋予相应权重。本文主要从约束度和普遍性两个方面来考虑,进而进行权重赋予。对于在校大学生而言,学业诚信和学术诚信是相对而言更为重要的,也是应该着重约束的方面,因此我们各赋予25%的权重;对于经济诚信和就业诚信,我们认为作为财经类高校学生,在就业简历中虚构实习经历的现象较为普遍,而助学贷款等又是覆盖面较广的与经济行为相关的方面,因此将就业诚信和经济诚信各赋予20%的权重;对于生活诚信,我们赋予10%的权重,用于考评和约束学生在日常生活方面的诚信品质和行为。(表1 列出各一级指标的权重占比)

四 财经类高校诚信档案的具体建设路径探讨

本文认为,有政府背景牵头的第三方机构来与高校合作进行诚信档案建设的模式是比较有效的,但这是一个系统的工程,需要各方的协调和合作,目前在我国实现的可能性还不高。所以本文目前先仅从高校角度来探讨学生诚信档案的建设路径。

(一)具体建设路径探讨

本文认为高校诚信档案的建设路径可以通过“诚信承诺—诚信记录—诚信评价—诚信奖惩与监督机制”来实现。

1.诚信承诺

本文探讨在高校建立学生诚信档案,是作为诚信教育的有效途径,是为了将外化的管教和惩戒逐渐变成内生的品质和约束。在学生入学之初,首先让每位学生签署诚信承诺书。诚信承诺书的内容应该尽量全面,列出所有负面清单,即是提醒同学们在校期间哪些诚信红线是不能触碰的,一旦有违反的现象,在证据确凿的情况下就要记入诚信档案。

2.诚信记录

诚信记录是诚信档案建设机制的重中之重,是最为关键的环节。每位同学都有一份诚信记录表(记录表设计格式可如下表2 所示),根据以上确定的诚信评价指标,将学生的失信行为进行分类记录,纳入到相应的评价维度进去。具体某一条行为的收集、记录、鉴定和确认,需要经手人和负责人的签字,最后再让被记录人确认,即完成某一学生某一失信行为的诚信档案记录事项,具体的工作流程和注意事项会在下文工作运营模式中进行探讨。

3.诚信评价

本文认为大学生诚信档案应当遵循“记录为主,评价为辅”的原则,学校负责提供最为真实的档案记录原貌,让档案的利用人从自己需求的角度进行考核和评判。但是,为了给学生起到一定的警戒和教育作用,也为了给档案利用者提供一个具有对比性的诚信评价报告,可以根据指标的权重来进行诚信测度,具体的工作方法可设定如下:

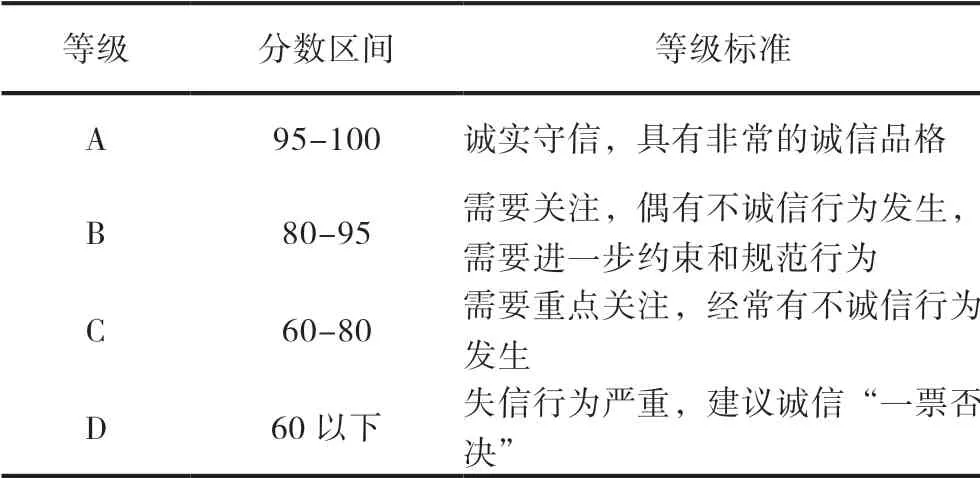

将每个签订诚信诚信承诺书的学生的初始诚信分值设置为100 分,且其对应于每个一级评价维度都为100 分,凡是在其诚信档案记录表上每出现一条不诚信记录,则扣减相应的行为分值,最终将每个维度的剩余诚信分值按照指标权重进行加权,即为该生在评价节点的总诚信分数。为了便于评价和对比,我们再设定每一层次总诚信分数所对应的诚信等级,即形成该生的诚信评价等级。(诚信评价等级可参考如下表3)。

表3 诚信评价参考等级

4.诚信奖惩与监督机制

(1)诚信奖惩

诚信档案本身具有评价、约束、警戒和激励的作用。本文认为其最重要的功能应该是教育和激励功能,让本来诚实守信的同学受到奖励和鼓励,让有侥幸心理的同学能够因为有约束和惩罚而不敢失信,让不诚信的同学受到相应的惩罚后而逐渐坚守诚信品质。这样诚信档案的存在才真正发挥了诚信教育的作用。

(2)诚信档案监督机制

因为诚信档案关乎学生的个人诚信度,一旦档案里有了不良记录,则会对学生在校评奖评优、推优入党、就业推荐等各方面起到很大负面影响(甚至“一票否决”),所以在学生诚信档案的建设管理过程中,必须加强监督,否则出现一点小的纰漏或不公平,则会对学生个人产生非常不好的影响,也会对整个档案的公信度产生巨大影响。

(二)具体工作运营模式探讨

诚信档案本质上是档案的一个子类,因此本文的思路是借助档案学的基本原理和管理机制来探讨财经类高校诚信档案的具体工作运营模式。大学生诚信档案的主要工作运营模式可以分解为以下4 个步骤:收集、整理分类、鉴定确认和分享利用。本文建议,大学生诚信档案的专门负责部门最好设立在档案馆,即是在档案馆有专人(有专门的信息系统更好)负责诚信档案各个流程的管理和协调,院系基层学生管理人员、学校学生管理部门(学生处和研究生院)、教务处、学生就业指导部门则是配合档案馆来开展工作。

1.收集

在之前的诚信档案建设机制里已经提到,诚信档案记录的内容主要是“不良”诚信记录,因此,收集工作的内容即是某一阶段内所发生的学生触碰诚信红线事项。收集工作是诚信档案工作运营流程的第一步,是保证档案质量的第一环节,因此建立起标准化的严格的收集制度就显得尤为关键。

2.整理分类

从基层学生管理部门收集上来的诚信记录,都是零散和复杂的。这需要档案管理人员进行把关,进行初步审核,并进行分类和排列整理,归档到应该到的位置去。学生诚信档案作为学生个人档案的一个子类,本文认为可以将全校学生诚信档案作为一个整体,再根据入学年份、所在院系、班级等层层进行细化分类。

3.鉴定确认

初始记录收集整理和分类之后,就要对该记录的真伪和严重程度进行鉴定。在鉴定中,需要档案管理部门与学校各个管理部门相互配合来完成。根据诚信档案的记录表中五个维度,有相应的职能管理部门来鉴别和认定,如果是被认定符合扣分规定,则在该生的诚信记录表中进行如实记录,并要求学生本人、初始记录提供人、鉴定部门和档案部门都进行签字确认后生效。

在鉴定中,有一个需要明白的原则是,我们设立诚信档案的主要目的是给学生一定的预警作用,以达到教育与管理的目的,因此,在进行鉴定时,要充分征求各方意见,证据确凿且学生无异议的情况下才正式进入记录表,并进行诚信分值的扣除。

4.分享利用

我们建立学生诚信档案的一个目的是为了给使用方提供学生主体的诚信度情况,因此这就涉及到学生诚信档案的分享利用工作。高校档案馆关于大学生诚信档案的分享利用,我们认为可以从对内和对外两个方面来进行考虑。

首先是学校内部的利用。学校内的利用是指学校相关部门在进行评奖评优、机会推荐、发展入党等事项时,为了了解学生诚信水平,需要调用学生诚信档案进行审阅,根据学生的诚信记录表和诚信评价等级,综合学业水平和日常表现等情况进行确定。对于财经类高校而言,本文认为有必要执行严重失信“一票否决制”,这样才能对学生起到充分的教育和警示作用。

其次就是诚信档案的外部利用,例如在校生求职过程中,就有招聘单位想要调用学生的诚信档案进行了解。这就要求档案管理部门制定相应的查询制度,既要注重学生个人隐私的保护,又要保证诚信档案实现有效的开放和共享。

五 总结和思考

第一,诚信档案的建立和完善不是短时间可以完成的,本文所探讨的建设路径和工作运营模式是目前社会大环境和条件约束下,高校为了加强诚信教育,可以采取的并在短时间内可以完成的尝试。但是,我们需要认识到,该种尝试并不是十分完善和成熟的。诚信档案的设立,需要高等教育主管部门牵头,全部高校实施,这样才能形成整体示范效应和统一的标准,并允许各个高校在具体细节上有所不同和侧重。

第二,诚信档案作为高等学校诚信教育体系的重要组成部分,其设立的最终目的是为了给学生起到教育和预防作用,并非为了处罚和惩戒。因此,在诚信档案具体的运行机制设定和工作运营模式建设中,一定要充分考虑怎么才能教育和激励学生更加诚信,让有侥幸心理的同学因为约束机制而杜绝不诚信行为。