贫血三项定量在全血细胞减少性疾病诊断和治疗中的意义

梁业玲,欧玉玲,陈平熹,杨汉才

(罗定市人民医院,广东罗定 527299)

全血细胞减少性疾病是一类外周血白细胞、红细胞及血小板减少的疾病,因其病因较为复杂,故而在临床诊断中,极易出现漏诊或误诊,影响治疗方案的选择。因此需选择一种较为准确的指标对全血细胞减少性疾病患者进行诊断和治疗是十分必要的。贫血三项,即铁蛋白(SF)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12)是临床上诊断贫血的常用指标[1]。本研究就贫血三项在全血细胞减少性疾病(巨幼红细胞性贫血MA、白血病、骨髓增生异常综合征MDS、再生障碍性贫血AA)诊断和治疗中的水平变化及其临床意义进行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2009年1月-2018年6月收治的77例全血细胞减少性疾病患者作为观察组,其中巨幼红细胞性贫血26例、白血病9例(1例M1、7例M3、1例M5)、MDS 12例、再生障碍性贫血30例,依据疾病种类分为巨幼贫组26例、白血病及MDS组21例、再障组30例。巨幼贫组中男、女分别11例、15例,年龄34岁-57岁,平均(45.3±3.6)岁;白血病及MDS组中男、女分别9例、12例,年龄30岁-59岁,平均(43.9±4.1)岁;再障组中男、女分别13例、17例,年龄29岁-61岁,平均(44.5±3.7)岁。另外选取30例正常人群为对照组,其中男性、女性分别14例、16例,年龄30岁-59岁,平均(44.8±4.3)岁。四组患者的性别及年龄比较差异有统计学方法(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)符合全血细胞减少的诊断标准[2]:白细胞计数(WBC)<4×109/L、血小板计数(PLT)<100×109/L、血红蛋白(Hb)<120 g/L(男性)或110 g/L(女性);(2)符合《血液病诊断及疗效标准》[3]中的诊断标准;(3)血液学相关检查明确诊断;(4)治疗依从性较好者;(5)病历资料完整者。排除标准:(1)合并其他可引发全血细胞减少的疾病者;(2)病历资料缺失者。

1.3 方法

1.3.1 治疗方法 巨幼红细胞性贫血患者口服叶酸或甲钴胺,必要时服用铁剂及氯化钾对症支持治疗;白血病依据不同的类型给予不同化疗方案,同时给予抗感染、输血等支持治疗;骨髓增生异常综合征患者给予司坦唑醇、达那唑、维A酸等或化疗治疗;再生障碍性贫血患者采用环孢素及雄激素治疗,同时给予抗感染、输血等对症治疗。

1.3.2 检测方法 观察组治疗前后及对照组人员均在采用无抗凝剂真空采血试管抽取2 mL的空腹静脉血,并在2 h内进行离心,分离血清,使用深圳普门科技股份有限公司生产的全自动电化学发光免疫分析仪eCL8000及试剂,采用电化学发光免疫分析法检测铁蛋白(SF)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12)水平。

1.4 观察指标 (1)与对照组进行比较,记录观察组治疗前的铁蛋白阳性率、叶酸阳性率及维生素B12阳性率情况(铁蛋白、叶酸及维生素B12正常水平分别为:30 ng/mL-400 ng/mL(男)或13 ng/mL-150 ng/mL(女)、10.4 nmol/L-42.4 nmol/L、126 pmol/L-698 pmol/L;如铁蛋白、叶酸及维生素B12水平偏低则判定为阳性[4])。(2)记录观察组治疗前后及对照组的铁蛋白(SF)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12)水平,并进行对比分析。

1.5 统计学分析 采用统计学软件SPSS 20.0处理数据,计量资料采用均数±标准差(Mean±SD)表示,采用t检验。计数资料采用率(%)表示,采用卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

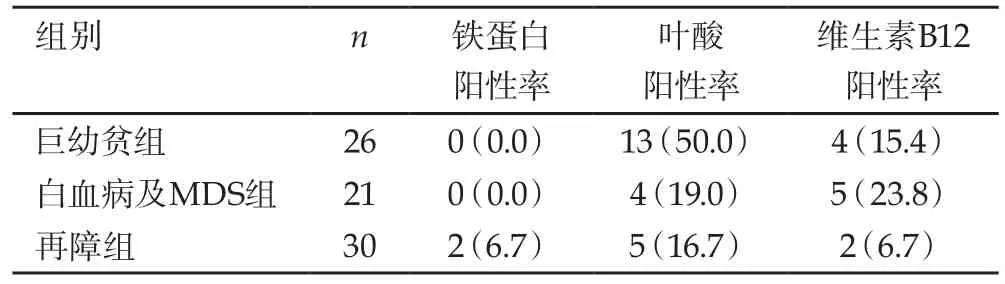

2.1 观察组治疗前贫血三项阳性率 巨幼贫组患者以叶酸偏低者为最多,占50.0%,其次为维生素B12。白血病及MDS组患者叶酸及维生素B12偏低者为多,无铁蛋白降低者。再障组以叶酸偏低较多,占16.7%;其次为铁蛋白及铁蛋白。见表1。

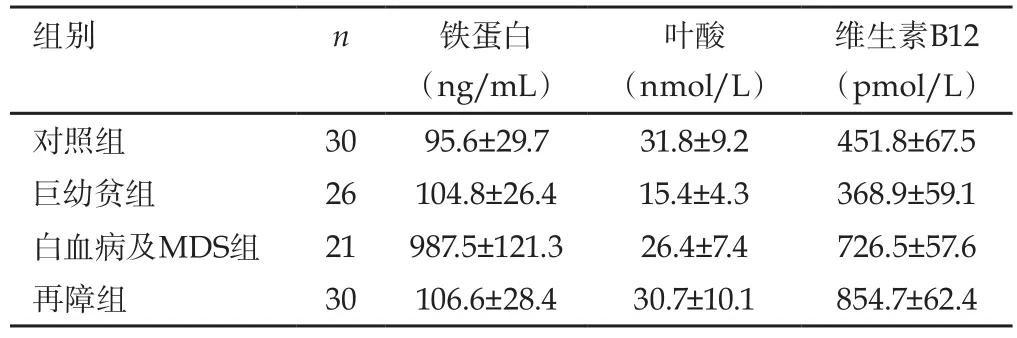

2.2 治疗前贫血三项定量水平 白血病及MDS组的铁蛋白水平均显著高于对照组,差异有统计学意义(t=38.799,P=0.000);巨幼贫组、再障组与对照组铁蛋白水平比较,差异无统计学意义(t=1.217,1.466;P=0.115,0.074)。巨幼贫组、白血病及MDS组的叶酸水平均低于对照组,差异有统计学意义(t=8.328,2.230;P=0.000,0.015);再障组与对照组的叶酸水平比较,差异无统计学意义(t=0.443,P=0.330)。白血病及MDS组、再障组的维生素B12水平均显著高于对照组,差异有统计学意义(t=15.170,24.007;P=0.000,0.000);而巨幼贫组维生素B12水平低于对照组,差异有统计学意义(t=4.853,P=0.000)。

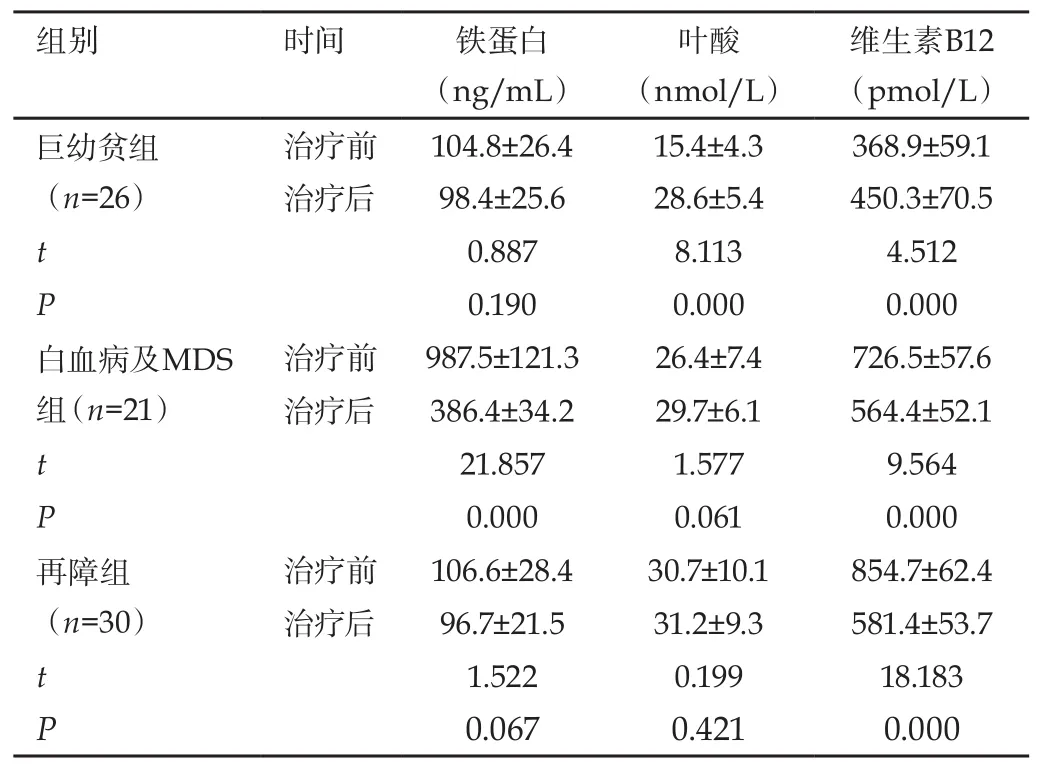

2.3 观察组治疗前后贫血三项定量水平变化 白血病及MDS组治疗后的铁蛋白水平低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);巨幼贫组、再障组治疗前后的铁蛋白水平差异无统计学意义(P>0.05)。巨幼贫组叶酸水平显著高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);白血病及MDS组、再障组治疗后的叶酸水平稍高于治疗前,但差异无统计学意义(P>0.05)。巨幼贫组治疗后的维生素B12水平高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);白血病及MDS组、再障组治疗后的维生素B12水平明显低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 观察组治疗前贫血三项阳性率[n(%)]

表2 治疗前贫血三项定量水平(Mean±SD)

3 讨论

全血细胞减少性疾病的病因较为复杂,与年龄、区域、营养状况、免疫情况、骨髓病变及遗传等多种因素有关,给诊断造成一定的困难[5]。部分患者可通过骨髓及外周血检查明确疾病,其余患者则需结合临床检查、生活环境及药物应用情况进行综合诊断。这就增加了漏诊和误诊的发生,给治疗方案的选择造成一定的困扰,进而影响患者的身体健康。因此选择一种较为敏感的指标对全血细胞减少性疾病进行诊断,就成为很多学者面临的难题。

表3 观察组治疗前后贫血三项定量水平变化(Mean±SD)

贫血三项是指铁蛋白、叶酸、维生素B12,是造血的重要原料,在临床贫血诊断中具有重要的临床意义。铁蛋白是体内广泛存在的一类贮存铁的可溶组织蛋白,血浆铁蛋白与体内贮存的铁呈正比。叶酸由喋呤啶、对氨基苯甲酸及谷氨酸组成,是一种水溶性B族维生素。维生素B12(钴胺素)需借助一种肠道内的内源因子才能被吸收,其可参与制造骨髓红细胞,使机体造血机能处于正常状态,促进红细胞发育、成熟;还可以辅酶的形式,增加叶酸的利用率等。

在本研究中,巨幼贫组患者有50%叶酸偏低,其次为维生素B12,无铁蛋白偏低者。白血病及MDS组患者存在叶酸及维生素B12偏低,但无铁蛋白降低者。再障组以叶酸偏低较多(16.7%);其次为铁蛋白及铁蛋白。这一结果提示可通过贫血三项的阳性率情况判定患者的贫血类型,有一定的鉴别诊断价值。与熊文艳[5]研究结果一直。另外,研究结果显示:治疗前,与对照组相比,巨幼贫组铁蛋白水平无明显变化,叶酸及维生素B12水平降低;白血病及MDS组铁蛋白水平及维生素B12水平升高,叶酸水平降低;再障组铁蛋白及叶酸水平无明显变化,维生素B12水平升高。经过治疗后,巨幼贫组、再障组铁蛋白水平无明显变化;白血病及MDS组铁蛋白水平明显降低;巨幼贫组叶酸水平明显升高,白血病及MDS组、再障组则无明显变化;白血病及MDS组、再障组维生素B12水平明显降低,而巨幼贫组维生素B12水平则升高。这一变化提示:随着疾病的对症治疗,患者的贫血三项水平均出现不同程度的改善,可以在一定程度上指导治疗。但在本研究中,白血病及MDS组叶酸水平升高不明显,分析这可能是由于本组患者包含有白血病及MDS两种疾病,但这两种疾病的发病率较低,纳入研究的病例数较少,故而将其进行组合分析,这可能导致结果数据出现一定的误差,因此需要针对这一问题进行深入的研究。