中国古代文人群体视角的屏风色彩认同研究

王佳宜 马强

【摘要】 屏风是中国古代家具的重要组成部分,而文人则是中国古代社会中具有獨特意义的群体之一。文人风格的屏风的色彩呈现出其特殊性,本文通过对屏风色彩变迁、文人色彩认同等方面的研究,总结归纳出屏风色彩的发展脉络,明确了文人群体与屏风色彩互动中的认同关系,并通过对屏风色彩认同的探索,倡导发展中国现代造物文化,呼吁当下社会重视和探索屏风在人居环境中的功能与意义。

【关键词】 中国古代;文人群体;屏风色彩;水墨认同

[中图分类号]J52 [文献标识码]A

《释名》曰:“屏风,言可以屏障风也。”[1]95屏风是中国古代家具中的一种,通常陈设于室内,主要功能为挡风,同时还能够分隔空间,灵活组织协调空间形式,对空间进行装饰和美化。屏风在其漫长的发展过程中,形成了不同类型的风格,文人屏风就是一个典型的范例。所谓文人,指知书能文之人。对于文人屏风与文人画而言,文人即士夫,包括士大夫和读书人。文人群体,即是在特定环境空间和特定时间内,通过交游唱和等活动而产生联系的人组成的群体,它是文人意识发展演变至相对成熟的产物,这些人在创作、思想、人格等方面相互影响。[2]1文人屏风的色彩认同展现出中国文人深邃的思想文化内涵和对色彩的独特理解,屏风艺术在当今也逐渐受到社会的重新重视,但目前关于文人屏风色彩的研究较少。因此本文将从色彩认同的角度出发,研究中国古代文人群体视角下的屏风色彩,建构文人屏风的色彩体系,归纳总结文人群体和屏风色彩互动中的认同关系,旨在呼吁当今社会对传统屏风艺术的重新重视和发扬创新。

一、中国古代屏风色彩的变迁

(一)屏风色彩的变迁特征

1.先秦时期的屏风色彩

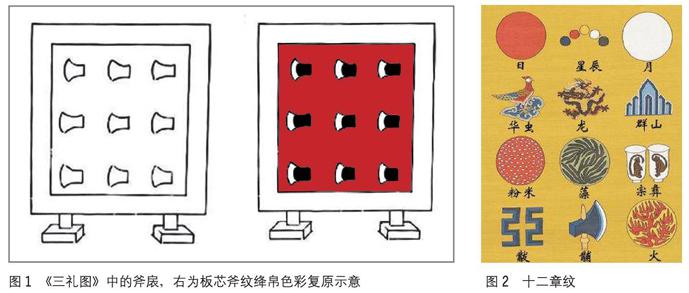

罗颀《物原》中载“夏禹作屏”,如这个说法属实,屏风最早应当出现在夏朝,但此记载的真实性现在暂不可考。目前有关屏风这一家具形式最早的记载可追溯到《周礼》,当时的“屏风”这个名词还尚未被使用,屏风被称之为“邸”或“扆”。《礼记》载“天子设斧依于户牗之间”。斧依即斧扆,郑玄注解为:“依,今绨素屏风也,有绣斧纹以示威也。”这时的屏风,也就是斧扆,结构非常简单,由屏座、屏芯两部分组成(图1)。屏芯以木为框,框内镶板芯,板芯裱糊绛帛,上画斧纹,近斧刃处画成白色,其余画成黑色,屏芯固定在屏座上,其尺寸长宽均为八尺。绛为大赤,绛帛,即为大红色的帛。黑白斧纹又写作“黼”,取其能决断之意,常见于帝王服饰中,也是“十二章纹”之一(图2),是为彰显天子威仪。

“牗户之间谓之扆,其内谓之家”,斧扆置于厅堂的后半部分,若天子外出出游、狩猎、祭祀,搭建临时住所,此时天子座后的屏风不称为斧扆而称为“皇邸”。《周礼·天官·掌次》中郑玄注解有“其屏风邸,染羽像凤皇以为饰”。凤皇即凤凰,其羽“五采而文”,可以推想其仿照凤凰染色的羽毛装饰为五正色。关于屏风的使用,《礼纬》中有这样一段解释:“天子外屏,诸侯内屏,大夫以帷,士以帘。”可见,周朝严格的礼制规范下,屏风为天子、诸侯阶层所用,彰显权力与地位,此时的主要色彩是以红白黑为主要代表的五正色。

到了春秋战国时期,随着周王朝的式微,礼崩乐坏,屏风的使用也不再严格遵循繁缛的礼制,材质种类也丰富起来,有木质、绢帛、漆器、陶器、青铜等多种质地;制作已有很高的工艺水平,其作用也由最初的遮蔽挡风与礼制象征转而具有了装饰观赏价值;形制也自然发生改变,不仅仅有高大的厅堂屏风,也出现了体量较小、可放置于桌案上的座屏。典型代表即为楚墓出土的彩漆木雕座屏,这是迄今为止发现的最早、保存状况最完整的出土屏风实物,色彩为黑漆底加以红、绿、黄、金银等色的彩绘,丰富性大大提高(图3)。

2.两汉时期的屏风色彩

《三礼图》说“屏风之名出于汉世”,《史记》和众多汉赋中又皆有屏风之名的记载,由此可知,“屏风”这个名词在汉代已被广泛使用。此时屏风的使用较之前进一步向大众普及,与人们的日常起居密切相关。屏风材料有木屏、漆屏、玉屏、云母屏等,刘畅墓就出土过黄色的玉座屏(图4),宫廷中还可见贵重材质如琉璃、杂玉龟甲制成的屏风,东吴的皇帝孙亮曾命人作绿色的琉璃屏风。屏风形制不再只有单扇,增加了多扇拼合而成的曲屏,这是后世曲屏的初期形态,还产生了结合床榻构成围合形式使用的功能(图5),屏风的形制基本确立下来。造纸术发明后,民间屏风多用纸糊,贵重的漆屏风则是上层社会的专利。汉代屏风与前代最大的区别在于出现了画屏,出土实物以长沙马王堆汉墓的彩绘漆屏风最为典型,这是我国最早的插屏,屏身黑面朱背,黑屏上彩绘云龙绿身朱鳞,屏背则是朱地满绘浅绿菱形几何纹(图6)。

3.魏晋南北朝时期的屏风色彩

魏晋南北朝时,根据《晋书》的记载,曲屏开始流行。屏风的色彩形式更加丰富,在屏风上作画、题字已经十分常见。此时金色和黄色的比重明显增大,北魏司马金龙墓的漆画屏风,板面朱漆,题记黄底,墨书黑字,黑线勾勒,人物服饰填色种类丰富,色彩富丽(图7)。同时,新的装饰方法“绿沉漆”的出现打破了传统漆器红黑二色为基调的格局。根据《中国工艺美术词典》的释义,“绿沉漆”是一种暗绿色漆,如物沉在水中,其色深沉静穆。“绿沉”即“绿沈”,指浓绿色。这种绿髹风靡一时,南朝宋《元嘉起居注》提到中丞刘祯弹劾广州刺史韦朗,说他作“绿沉银泥漆屏风二十三床”,要求将其免官,可见此屏风之珍贵。遗憾的是,绿沉漆出土实物截止目前仅有法门寺地宫中的一件金银平脱绿沉漆碗和无锡黎明村宋墓出土的一对内壁髹绿的漆盒(图8),前者无影像资料流传,后者图片资料因光线问题难以窥见绿沉之色的样貌,绿沉屏风的样貌也就暂时无从考证了。

4.隋唐五代时期的屏风色彩

隋唐五代时,屏风的发展进入成熟期,屏风在大众的日常生活中已经必不可少。隋朝时间较短,遗留物很少,多继承南北朝风格。唐代时由于书画艺术的繁荣发展,书画屏风尤为盛行。从出土的唐墓屏风画实物来看,花鸟人物屏风色彩艳丽且对比强烈,常运用朱红、青绿、靛蓝、黑、白等色,青绿、金碧与水墨山水也运用在屏风画上(图9)。唐代被发现的迄今为止最早的山水画就是陕西富平李道坚墓出土的山水屏风画(图10)。绢帛面的屏风还可以染缬纹样或刺绣,更有甚者贴以鸟毛。漆屏风上加以金银装饰的风气更盛,螺钿镶嵌工艺此时也应用到屏风的装饰上。五代屏风基本承袭唐代式样,《韩熙载夜宴图》中绘有水墨山水树石的落地屏风和榻上围屏就是该时期屏风应用的直观呈现(图11)。

5.宋元时期的屏风色彩

宋辽金元时期的屏风承接五代,风格典雅,屏风几乎家家户户必备,成为书画艺术的一大载体和室内装饰的重要组成部分。宋代屏风最大的特色是砚屏流行于文人间,这种小型屏风陈设于案头砚边,单纯用于赏玩,材料常用天然山水纹石,黑白的大理石与紫色的虢石尤受欢迎。在题材内容方面,人物仕女不再流行,山水花鸟成为主流,水墨和工笔重彩兼有。水波纹屏风是宋代屏风新兴的主题,山西晋祠圣母像背后素地墨线的海水纹屏风是其代表;此时还出现了屏风四角用金属拐叶包边的做法,金、银、铜材质表现出了黄、白、红的鲜明对比,河南白沙宋墓壁画中,墓主人夫妇身后即是蓝色屏芯、金黄色拐叶、内画水波纹的屏风(图12)。金代帝王的黼扆以红罗为地、绣金线斧纹,孔雀牡丹湖石则成为辽金屏风流行题材。

6.明朝时期的屏风色彩

明代是屏风艺术发展的鼎盛期,首创雕漆屏风,即髹漆后再加以雕刻图案。色彩方面,仅漆色就有黑、朱、绿、金、黄、紫褐等,但朱红漆髹饰的屏风仅能为皇家所用。明中后期出现“披水牙子”,指座屏风上连接两个墩子的的牙子,牙子前后两块,呈现八字一样的斜坡,如同墙头上的披水。较前代的工匠设计而言,文人士大夫对设计的直接参与为明代屏风带来了新鲜血液,使屏风呈现出古雅清丽的审美情趣。宋代爱石之风至明代仍不减,画家文震亨就认为屏风镶石者最佳,其余皆不入品,而石又以水墨之色的大理石为最(图13)。

7.清朝时期的屏风色彩

到了清代,由于工艺的成熟和材料的多样化,屏风的装饰手法更加繁复多样,追求富丽雍容,珐琅材质盛行,但整体风格流于繁琐矫饰。作为纯装饰作用的挂屏出现。清代屏风存世较多,可以看出色彩种类更加丰富,青、蓝色的使用明显增加,整体色调趋近,鲜有强烈的色彩对比(图14)。

(二)屏风色彩变迁的动因

1.社会制度因素

社会制度规约了屏风色彩的使用范畴。五行五色体系即为典型代表,中国传统五色概念最早具体记载于《周礼·考工记》:“画缋之事:杂五色。东方谓之青,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄。”古代把色彩分为正色与间色,作为名贵贱、辨等级的尺度,从而使颜色逐步具有尊卑高下的封建等级文化特征。青、赤、黄、白、黑为五方正色,象征高贵,因而为统治阶级所使用,例如天子的斧扆与皇邸。同时也对应五时五行,使用在礼仪祭祀的场合。此外,统治阶级所崇尚的主要色彩也影响着屏风色彩的使用。周朝和楚国对于赤色的崇尚反映在红色的漆屏风上;同样,汉初也尚赤,因此漆屏风也以红色为主色调,至武帝尊儒改制后,尚黄的观念渐起;魏晋时期的屏风就明显增加了黄色的比重。

随着儒学对色彩等级的严格规范,屏风色彩的使用也有了诸多限制。除了唐高宗以后帝王对黄色的垄断外,明太祖朱元璋还禁止皇家以外对朱红漆的使用。另一方面,当统治者打击豪奢铺张之风时,屏风的色彩同样受到影响,例如南北朝时南齐禁止用彩帛作屏风、唐代安史之乱后金银平脱屏风被禁、宋高宗焚毁销金屏风,等等。

2.社会环境因素

经济发展、工艺进步与材料获得直接影响着屏风的色彩。商周时期已经能够使用色料调漆,才有了红黑之色的漆屏风,后期不同色料的使用则让漆屏风的色彩更加丰富。金银色彩的增加也是随着金银工艺的进步而发展,例如隋唐时期的金银平脱技术。青绿山水之所以能够普及,一定程度上也是因为蓝铜矿(石青)的大量发现代替了来自于天然青金石、造价昂贵的群青。清代的屏风因工艺的成熟不仅產生了青蓝的珐琅屏风和黑色的铁画屏风,也因为西方外来材料的传入增加了西洋镜、透明玻璃等材质。特别值得注意的是,清代屏风中青蓝之色的增多得益于一个重要因素,即人造群青(人造青金石)从欧洲的传入,使用群青的成本大大降低。

3.社会文化因素

魏晋时期,外族文化的介入带来对金饰的偏好,影响了魏晋屏风金、黄之色的增加。而绿沉漆之所以受欢迎,一方面很大程度上是因为魏晋文人士大夫寄情山水、向往自然的心态,一方面也与佛教文化的传入有所联系,例证是敦煌壁画中大量青、绿色的使用,一反中原传统。唐代文化的繁荣鼎盛为屏风带来了对比鲜明的艳丽色彩,而同时道、禅思想与文人的审美相结合引起了水墨的兴发,砚屏的案头山石之色又来自文人的水墨意趣与宋明玩石之风的盛行。民族文化交融的背景下,辽、金的屏风受汉文化影响很大,水墨花鸟与湖石题材带有明显的江南文化特点。

二、中国古代文人群体的色彩认同分析

(一)反正色而尚青绿

1.正色与间色的规约

中国传统色彩等级论中,正色为尊,间色为卑。按南朝梁学者皇侃的说法,绿、红、碧、紫、骝黄为五方间色。绿色在间色中地位最卑微、最庶民化。在民俗中,绿色同样被视为贱次之色,以至于有“绿其巾以示辱”的惩罚。文人群体的色彩观念受此影响,在魏晋时期,世事动荡中文人士大夫寄情自然山水,放浪形骸,轻蔑皇权礼法,这使得原本卑贱的“绿”反而更得其好,绿沉漆因而盛行。宗炳在《画山水序》中谈山水画时言“以形写形,以色貌色”,当这本就属于山林树木的青绿到了唐代时,青绿山水诞生了。

2.青绿山水

魏晋南北朝的乱世同时也造就了文人的个体思想觉醒,以文人士大夫的趣味为主体的文人文化产生,这也正是山水屏风诞生的时期,如东晋著名画家顾恺之笔下,就出现了山水屏风的身影。魏晋文人们不拘世俗、纵情山水寻找心灵的慰藉,以山川自然景观为题材的屏风也就成了一种情感寄托的媒介而与中国古代文人产生了密不可分的联系。不过此时,山水仍然更多地作为人物的衬托出现。

唐代时,山水画开始独立于人物画,山水屏风已经非常普遍,“大李将军”李思训首创山水画中的重要画种大青绿山水和金碧山水,其代表作《江帆楼阁图》以石青、石绿设色,金粉提色,所谓“青绿为质,金碧为文”“阳面涂金,阴面加蓝”,典雅富丽(图15)。且据中国学者傅熹年考证,此画最初就是屏风形制,后世才被重新装裱成卷轴画。唐代以后,水墨山水兴起,大青绿和金碧山水渐渐衰落,至北宋哲宗时提倡复古,演变出小青绿山水样式,以水墨为基础薄施青绿,更加强调笔墨意蕴。此时,色彩成为了水墨的辅助与补充。

(二)墨分五色的实体建构

1.中国传统哲学思想

在中国传统文化中,黑白不仅是正色,也是最具玄学意味的色彩。始于《易经》的阴阳两极观念对国人的意识形态产生了根本影响。水墨调和,落于纸上,便形成了如太极图中黑白二极一般的同构,墨色淡极为白,浓极为黑,所谓“墨分五色”“运墨而五色具”。

而建构了中国文人思想体系的儒、道、释三家色彩观,都对文人崇尚水墨玄素的色彩观念的形成起到了奠定作用。儒家中,孔子提倡“守素”“白贲”“白当正白,黑当正黑”而不加以文饰。道家中,老子提出“五色令人目盲”,强调见素抱朴,知白守黑;庄子则提出了色彩消灭论;《淮南子·原道训》中言:“无色而五色成焉。”对于道家而言,白为虚无,有生于无,黑为天道之“玄”,混沌中的自然母色,黑与白成为道家色彩观的核心。佛教文化中禅宗对中国美学思想影响深远,其色彩观承道家色彩观而来,衍生自禅宗理论,不执着于现象世界:“色即是空,空即是色。”被视为文人画之祖的王维即是引禅入画,以水墨为法。

2.水墨认同

认同,即认可和赞同。中国传统的色彩观念与构成古代文人思想的儒释道思想对黑白的认同为文人群体奠定了普遍认可水墨玄素之色的社会文化基础。如此一来,水墨玄素之色符合文人思想建构中的色彩认知,这种色彩意象对文人群体而言,是与另一些意象紧密关联的:悲愁苦痛、愤懑嗟叹的感情;淡泊高远、孤傲高洁的境界;豪迈洒脱,狂放不羁的心态等。

王维的《山水诀》中言:“画道之中,水墨最为上。”在青绿山水之后,水墨山水兴起,纯用墨与水的调和,不设颜色。从唐代吴道子、王维、张璪的水墨探索开始,至五代时南北两派的董源、荆浩,宋初的“三家山水”,山水画在艺术上进一步成熟。水墨取代色彩成为中国画的主导,文人的“轻色彩,重水墨”思想兴起,宋代时与画院院体画相对立的“文人画”概念产生,水墨的文人画屏成为了文人屏风色彩中重要的组成部分。文人文化成熟于明朝,以文人画为代表的中国山水画也由此步入成熟期,上升为画坛的主导地位,至清代时,发展为鼎盛。

文人所倡导的水墨意趣反映在屏风艺术上,不仅表现为水墨画与书法,还延伸到屏风镶嵌的石材上,特别是备受文人们喜爱的砚屏(图16)。这就是黑白水墨形成天然山水纹理的大理石镶嵌屏风被誉为上品的原因,较之书画,出自山林、天然而成的纹石更加符合文人们所追求的自然本真,且更加恒久不易损毁。小小的案头山石中,蕴含着文人们的雅趣和心灵的寄托(图17)。

水墨玄素之色承载着文人的思想意趣,成为了最能表达文人雅逸特质、抒发其性灵的色彩,最能引起文人的情感共鸣,是以为文人群体所推崇备至。

(三)素屏的象征色彩

素屏,即没有作画和装饰的空白屏风。素屏一词最早见于《三国志·魏志》卷十二的《毛玠传》,曹操以素屏赐毛玠褒其清廉节俭,由此可见素屏在当时的象征意义就高于实用功能。王得臣《麈史》中也载:“官制永裕建尚书省,自令、仆、左右丞洎六曹尚书、侍郎、郎官厅,于中壁皆置素屏。”亦可见素屏所具有的象征色彩。

素屏之于文人士大夫,象征着自我的高洁清净。正如白居易在《素屏谣》中写道:“吾不令加一点一画于其上,欲尔保真而全白……我心久养浩然气,亦欲与尔表里相辉光。”南宋文学家陆游流传有十多首诗都提及素屏,有“华发萧萧倚素屏”“睡起悠然倚素屏”“独夜迢迢掩素屏”等句,此时素屏的出现一则表达田园生活的闲适淡泊,二则映衬作者对自身老病而世事沧桑、壮志难酬的喟叹。元明的文人画家如王蒙、文征明等画作中多见素屏,也是用来展现自身理想的内心境界(图18)。纯白的素屏营造了空明淡泊的隐逸氛围,文人在素屏上感受到的是“空”,是“虚”,是“静”,室内立起出尘脱俗的空白之屏,映射的是文人虚静无为的情感追求。

通过对于绘画作品中屏风应用的研究,可以发现南宋时原本作为文人象征的水墨山水屏风开始渐渐走向大众化而失去了所具有的个性,出现在了与文人无关的绘画题材中。唯一能免于为大众化挪用的只有一种文人屏风——没有任何绘画或书法的素屏。[3]172元末时素屏成为文人们喜爱的绘画题材,直至清初再度流于通俗化。从这个角度而言,五色绚烂的屏风色彩中,文人屏风的色彩倾向从绿髹之“绿沉”、初期山水之“青绿”到黑白二色的“水墨”,最后归结为不文不饰、不丹不青、纯粹无色的“素”。

三、屏风色彩对中国古代文人群体认同的塑造

群体认同理论的提出者、英国社会心理学家亨利·泰弗尔将群体认同定义为:“个体自我概念的一部分,從被赋予了群体价值和情感意义的成员身份中所获取。”[4]7从他的理论发展而来,学界一般认为群体认同由三个维度构成:认知、评价和情感。

(一)色彩认知维度的认同塑造

1.屏风色彩所昭示的文人身份性

认知维度的身份性即个体明确地意识到自己的群体身份,并且该群体身份是自我概念的重要组成部分。东汉以来,大凡文人,都以其文人身份自重自傲,认为“万般皆下品,唯有读书高”。文人的这种个体自觉,发展为对“名”的重视,因重声名而求“异”,表达自己的特立独行、超迈他人,与世俗五彩不同的水墨玄素之色,正昭示着文人的这种自我标榜,是对其文人身份的彰显和高超艺术修养的表达。正如擅长破墨法、以画水墨山水松石屏风著称的张璪,既是文人也是画家的他当着二十四人的面作画,显示出独具一格的作画方式:“其骇人也,若流电激空,惊飙戾天”“毫飞墨喷,捽掌如裂,离合惝恍,忽生怪状”,画成后“投笔而起,为之四顾”。

2.屏风色彩传播主体的同质性

认知维度的同质性即个体能够了解到内群体成员之间的共同特征,内群体成员之间拥有很高相似性。同质性高的群体更容易使个体获得确定感。文人之间的交游雅集成为文人群体间常见的活动。师生、亲友、同僚之间互动,结成文人的特殊社交圈子,可见文人的群体自觉意识。这种群体内的“同”使文人的群体自觉产生。

文人以文会友,如果将水墨玄素之色的屏风视作传播媒介,那么文人的交游则是一个传播过程。在这个传播过程中,文人是传播主体。主体借由媒介传达信息、接受信息、反馈信息。由于传者和受者同为文人,有着同质的经验系统,对水墨玄素的色彩意象有着同样的认知,这就意味着积极的传播效果。通过传播,文人群体的高同质性被了解,结果是文人个体获得确定感。在倪瓒友人绘制的倪瓒肖像中,背后的水墨山水屏风具有典型的倪瓒个人风格,以平淡冷寂的氛围映照出倪瓒的心灵内在。倪瓒的挚友张雨则在画上最早题诗,称赞其孤傲高洁的品格,画中人物与屏、字呼应,三位文人的互动由此展现出来。(图19)

(二)评价维度的屏风色彩功能

评价维度的自评指个体自己对内群体的评价;评价维度的他评指个体知觉到的外群体对内群体的评价。这两种评价越积极,群体内成员认同水平越高。

一般而论,内群体希望获得外群體的肯定。以名誉为重的文人,自然希望文人以外的群体也能对自己敬慕尊重、青眼相看。显著的一点是,“学而优则仕”,入朝为官辅佐君主是大多数文人的追求,当文人力图在仕途上有所成就时,上位者的赏识就变得尤为重要。文人以屏自示,特别是书法屏风,家训、箴言、座右铭等等题材十分常见,将其置于身边,是用以道德净化、人生警示,具有强烈的自我约束意味。如张拭《枕屏铭》:“勿欺暗,毋思邪。席前枕上且自省,莫言屈曲为君遮。”而外群体,例如君主,表达自己对文人高度评价时,又以屏相嘉奖,比如赠毛玠以素屏的曹操。水墨玄素之色的屏风承载了双重功能,一是对评价者产生积极导向以期理想的评价结果,二是作为评价者褒扬文人价值时的正面象征。

(三)情感维度的群体归属感维系

情感维度即个体在内群体中体验到的情感反应,包括积极情绪和依恋。

文人雅集,或吟咏诗文,或博古论今,在这种群体交流活动中文人获得了愉悦的体验,从而提升了群体归属感。通过现存的许多画作可以看到,文人们在室内外集会时,屏风的身影常常出现。这种场合中,屏风不仅具有挡风遮蔽的实用价值,更作为布景为雅集营造气氛(图20)。

文人屏风应用其中,作为文人身份的标识加强了群体的认同感,也为与会的文人提供符合其审美的视觉享受,同时也有可能成为文人交流互动的媒介。这就助长了文人自身的积极情绪,加深了对群体的归属感。

四、屏风色彩在现代空间的功能与价值

民国以后,屏风渐渐淡出了人们的视线。在长时间为人所遗忘后,近些年来人们再度在屏风艺术上进行探索和创新。现代技术和材料的应用,以及现代空间的巨变发展,为屏风带来了更多潜在的可能性。

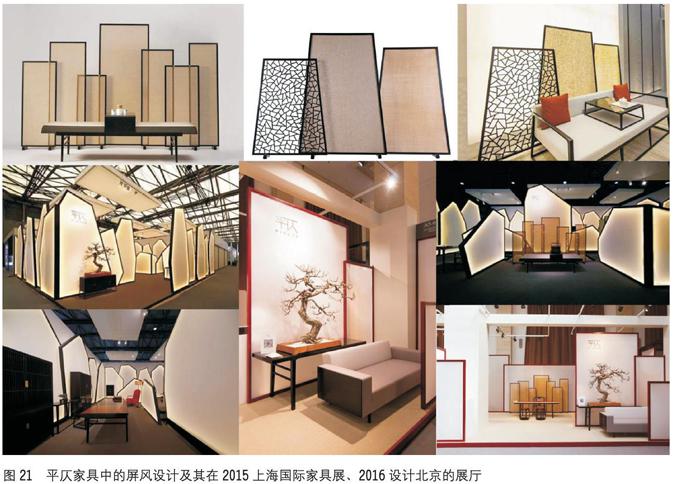

屏风在当代不再具有阶级上的象征意味,挡风也不再是主要功能,色彩也不再受到工艺和材料的局限。在丰富多元的现代空间中,每个特定环境都有着特定的需求,而屏风也就有了更灵活的发挥空间。此时影响屏风色彩的不仅是人的喜好,更多的是出于空间整体的考量。根据不同空间的需求,屏风对空间进行分隔、调节、美化和再创造,当色彩透明度高或者与空间相和谐适应时,屏风的存在是自然的,其划分的界限趋于暧昧模糊;当色彩深沉或跳脱出空间时,屏风的存在感彰显,界限的划分也就变得清晰了然。特别值得引起注意的是屏风色彩在展示空间的运用。在展示空间中,屏风的形式结合灯光艺术和数字媒体技术,可以达到良好的展示与引导作用(图21)。

屏风及屏风色彩在现代空间中的应用还有很大潜力,我们应当不断探索实践如何将传统色彩与当代色彩结合、将传统工艺与现代技术结合,古为今用、融会贯通,发展中国现代造物文化。

参考文献:

[1](汉)刘熙.释名(卷六)[M].北京:中华书局,1985.

[2]王遥江.南宋绍兴地区文人群体研究[D].浙江师范大学硕士论文,2009.

[3]巫鸿.重屏:中国绘画的媒材与再现[M].上海:上海人民出版社,2017.

[4]张菲菲.大学生不确定感对其群体认同影响的研究[D].南京师范大学硕士论文,2012.