基于认知过程 设计有意义的生物课程学习

伯海英 陈 欣

(1.厦门市教育科学研究院,福建 厦门 361004;2.福建教育学院理科研修部,福建 福州 350025)

学习的迁移是指运用已有知识、方法去学习新内容、解决新问题,迁移是有意义学习的标志。[1]课堂教学应帮助学生形成迁移的能力,促进有意义学习的发生。教师应从制定教学目标开始,就着眼于促进学习迁移,而不是只关注学习的保持。

一、机械学习关注学习的保持

在中学生物学课程学习中,有一些学生通常能够认真阅读课本,整理出关键事实、原理,并记住它们。如果测试这些内容,几乎能正确地呈现,但无法运用这些原理解决新情境中的问题,这种学习就属于“机械学习”。机械学习是十分低效、甚至是有害的学习方式,造成学生没有真正理解概念和原理。目前机械学习仍普遍存在,究其原因除了学生个体智力类型不同之外,落后的教学观和教学方法是机械学习的“元凶”。

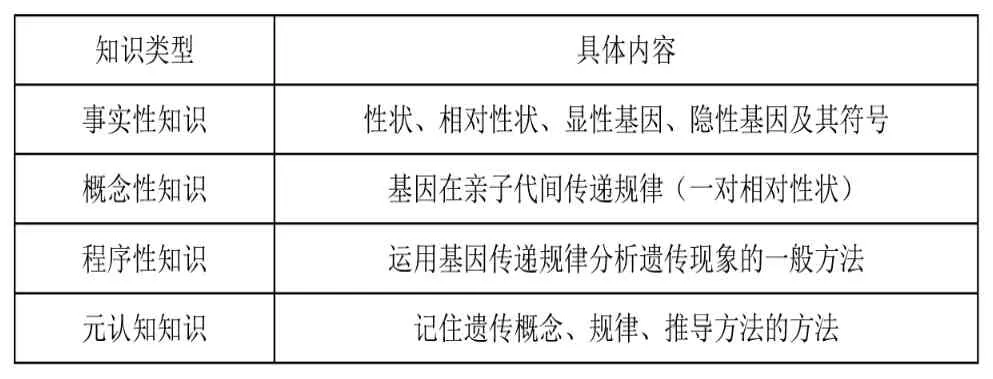

以人教版八年级下册《生物学》“基因的显性和隐性”为例,本节的知识主要有以下几种类型。

表1 “基因的显性和隐性”知识类型

如果教师关注学习的保持,则可能制定的教学目标①说出性状、相对性状、显性性状、隐性性状、显性基因、隐性基因等名词的定义,识别相关符号;②说出基因在亲子代间传递规律;③描述孟德尔豌豆杂交实验中的基因传递;④识记“无中生有是隐性”口诀。

这种保持型的教学目标,可能导致学生以死记硬背的方式解答问题,不可避免地发生机械学习即将学习看作是习得知识,把新信息添加到记忆中,忽略学生对概念的理解和应用。

二、有意义的学习关注学习的迁移

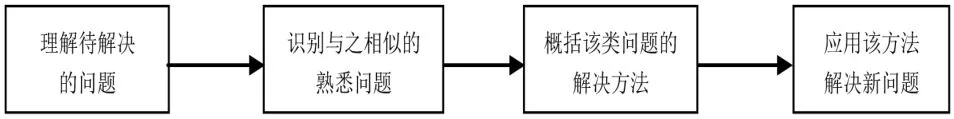

有意义的学习认为,学习是学习者基于一定的新情境,通过与学习环境的互动,自我建构意义。在有意义的学习过程中,学生参与主动认知加工活动,想办法分析问题,形成问题解决方案,最终解决新问题。[1]如图1所示。

图1 有意义的学习过程

有意义的学习过程不仅为学生提供解决问题的办法,还提供了知识迁移应用的认知过程。因此,有意义的学习要求教学超越简单呈现事实性知识,应帮助学生通过理解、分析、应用等认知过程,将新信息与已有知识、方法融为一体。并通过将学习目标置于新情境中的测评方式,检测学生是否达成学习目标,而非简单要求学生回忆或识别事实性知识。

三、基于认知过程设计有意义的学习

按照布鲁姆的目标分类理论,“记忆/回忆”是与学习保持相关的认知过程,其他五个认知类别,理解、应用、分析、评价和创造等都与学习迁移有密切关系。这些认知过程与具体学科情境相结合,常常被用于促进有意义的学习。

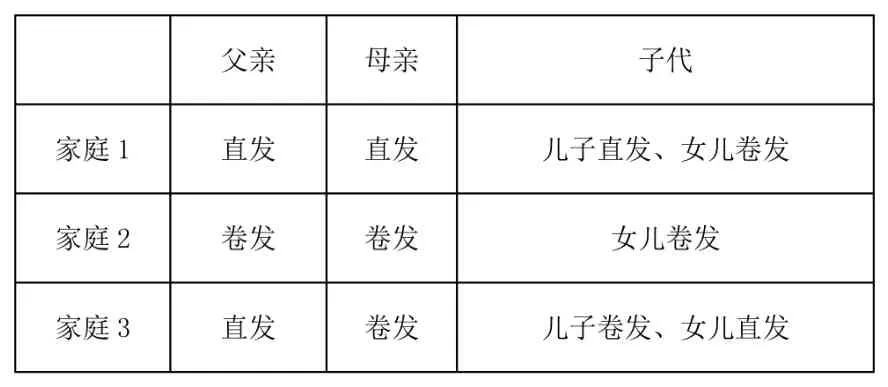

以分析三个家庭直发和卷发这对相对性状的遗传情境为例(如表2),要求学生通过分析个体的性状表现,推断显性性状、隐性性状和个体相应的基因型。

表2 直发和卷发的遗传情境

学生解决上述问题,需要经历以下认知过程:①解释。理解表2给定的情境是讨论直发、卷发这一对相对性状,分析与解释三个家庭子代的性状表现和基因型。②回忆。回忆有关显性性状、隐性性状、显性基因、隐性基因、基因型等事实性知识。③组织。建立起直发、卷发性状与熟悉的孟德尔豌豆杂交实验情境之间的关系。④分析。按照基因传递的规律分析显性性状、隐性性状。⑤生成。按照基因传递规律解答问题。

可见,通过源于生活的真实的问题情境所引发的认知过程,有助于学习的迁移。实际上,自然、生产、生活中的现象往往是复杂的,包含冗余、干扰信息,从中发现解决问题的线索往往需要敏锐的洞察力、激发并灵活运用多种认知过程。基于认知过程设计有意义的学习,应立足于学生“有意义的学习经历”,促进学生更好地融入生活。

因此,如果从促进学习迁移的角度设计学习目标,“基因的显性和隐性”教学时,关注认知过程的学习目标可以设计为:①举例解释性状、相对性状、显性性状、隐性性状、显性基因、隐性基因等概念;②对具体情境中的遗传现象进行分类、比较,分析基因传递的过程;③从具体情境中区别、选择用于推断基因传递结果的有效信息,正确推断其结果;④检查、评价基因传递的过程和结果。

为保障上述学习目标的实现,应设计下列相关的学习活动。

活动1从“想一想,议一议”设疑,在性状和基因之间建立关联,促进学生理解概念性知识。

活动2比较孟德尔豌豆杂交实验中茎的高矮、种皮颜色、种子形状等三组相对性状在子一代、子二代中的性状表现,归纳规律,促进学生理解概念性知识。

活动3以茎的高矮为例,教师讲解基因从亲代到子一代、子二代的传递过程,并用符号表示,促进学生应用程序性知识。

活动4学生模仿教师,分析“黄色种子×绿色种子”“圆形种子×皱缩种子”的基因传递过程,促进学生应用程序性知识。

活动5教师指导学生总结一对相对性状基因传递的推理方法,帮助学生回忆已学知识,提高元认知知识。

活动6学生运用一对相对性状基因传递的推理方法,尝试分析新情境中基因传递过程和结果,促进学生应用程序性知识。

为了保证学习迁移有意义的学习,应注意所制定的教学目标是否利于有意义的学习?从学习活动内容与目标是否一致?学生喜欢这些学习活动吗?同时,对目标达成度的有效推断应基于两个关键点,一是真实的测评任务,二是用于评价学生完成度的标准,尤其是主观题的评价细则对于目标推断是不可缺少的。为了促进学生元认知的发展,应加强评价活动的设计,要求学生对自己做出的选择和判断进行检查,对最终的结果作出评价。

四、有意义的学习需要高阶认知过程

不能体现思维过程的学习,不是有意义的学习。在教学实施过程中,往往存在教师“越俎代庖”的情形,有些教学虽然设计了所谓“探究”“选择”“分析”“评价”等高阶认知活动,但有时仅仅是“花架子”,并未真正实施。有些教师急于完成预设环节,甚至包办回答的叙述部分,比如,关于相对性状的表述,教师叙述“同种……同一……的不同……”学生只需“填空式”作答其中留白的词汇,这样的教学连“回忆”的目标都无法达成,更不用说高阶目标,显然是十分表浅的学习。长此以往,教师认为自己“该讲的都讲了”,但学生却“不知其所以然”,无法在新情境中分析和解决问题。

教学时间不足,也是部分教师不敢或不愿开展包含高阶思维的学习活动的理由之一。课堂容量过大,确实不利于有意义学习的真正发生,问题过多、活动过多,环节过多,可能导致学生应接不暇,无法深入思考。解决时间问题的操作性办法之一是开展主题单元教学。

主题单元教学要求教师聚焦主题,从整体考虑教学思路,设计单元教学环节。因为教学活动并不总能按计划进行,尤其是大班教学环境下,有些学生可能比其他学生需要更多的学习时间,而较大的课程单位为教学活动提供“灵活的时间”,同时主题单元教学增进学习的综合性和整体性,使学生能针对较复杂的认知目标进行学习,参与高阶思维活动,既看到“树木”也看到“森林”。

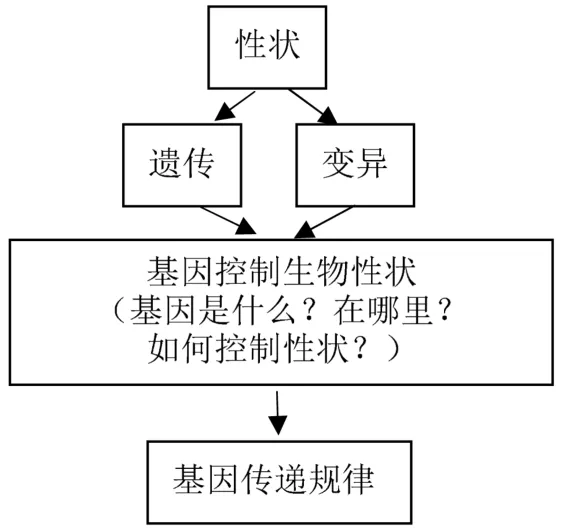

如将“基因的显性和隐性”一节置于“生物的遗传和变异”一章中,依据课程标准,可将初中生物学有关遗传名词、原理的呈现顺序,参照学生知识基础和认知过程维度进行整理,例如从性状与基因的关系入手,以“基因是什么?基因在哪里?基因的作用是什么?基因传递有何规律?如何应用遗传规律?”等为线索,引导学生从事实性知识入手,逐步建构概念性知识,理解基因传递规律并在新情境中应用。(如图2)

图2 生物的遗传和变异主题单元教学

研究表明,激发学生高阶认知过程的教学,其教学目标从关注知识转变为知识和思维并重,教学内容组织更重视应用逻辑,教学强调学生经历分析、归纳、概括、推理、评价等认知过程解决问题。[2]由于初中学生知识经验不够丰富、深刻,思维还有片面性,制约了方法总结的完整性和准确性。因此,在初中生物学教学中,要激发学生高阶认知过程,还需要改进程序性知识的教学。教师应将各种解决问题的程序性知识整理出来,指导学生理解这些步骤之间的推理过程,这一点对中下学习水平的学生尤为重要,“放羊式”程序性知识教学无法指导学生学习问题解决方法。

当然,深度教学要以基础知识和低阶思维为基础,知识结构清晰、稳定,才能快速从知识结构中提取和重组知识、方法,用于解决新问题。因此,知识和能力之间,低阶思维和高阶思维之间应有机融合,有所侧重。由于学生认知水平、思维能力的差异,有时高阶目标未必能在课堂内完成,这就是涉及到分层达标的设计,可以通过作业配套设计,帮助“吃不饱”的学生达成高阶目标,也可在课堂练习中采用分层完成的形式提高课堂效率。

总之,有意义学习的实质是在新知识、新方法、新观念与已有认知结构建立合理的、实质性的联系。教学设计应在学生原有认知基础上,将认知逻辑和学科逻辑综合考量,制定有利于学习迁移的目标,并基于认知过程设计学习活动,促成有意义的学习真实发生。