基于情境教学的生命观念教育

陈 红 林修愚

(1.福州第八中学,福建 福州 350001;2.福州市教育研究院,福建 福州 350001)

2018年高考理科综合全国卷I试卷第8题B选项“酶是一类具有高选择性催化性能的蛋白质”,在化学学科教师看来没大的问题,化学学科对于酶没有细分,强调的是酶的高催化性。而生物学科教师关注的是例外,因为“绝大多数的酶是蛋白质,极少数是RNA”。生物学与化学同属科学课程,为何在同一个概念的认知会出现偏差?由此引发笔者的思考,为什么生物学概念、规律经常有例外?本文以人教版《生物·必修1·分子与细胞》“蛋白质”单元教学为例,阐述通过创设合理的教学情境,促进生命观念教育在高中生物学课堂教学中开展。

一、生命观念教育中开展情境教学的必要性

“生命观念”是生物学核心素养的基础和支柱,其中蕴含着生物学基本的方法和原则,是学生学习生物学知识的基础。高中生物学课程高度关注学生学习过程中的实践经历,强调学生的主动参与。基于情境的课堂教学,有利于引导学生分析问题、解释问题,从而习得相关的生物学概念、原理,领悟生命观念中诸如生物的物质观、结构与功能观、生物信息观等,让学生用生物学观点与方法认识生物的多样性和统一性,促进科学的自然观和世界观的形成。

1.基于认识论的角度分析情境教学的必要性

中学生物学课程是一门科学课程,除了具备一般科学课程特点外,还具有学科独特的特点,如生物学概念主要是实验、观察、比较和归纳的结果,不是仅仅通过逻辑推理得到的。[1]但是归纳和概括无法穷尽复杂多样的生命世界,通过归纳获得的生物学概念和规律常有例外的存在。[2]缺乏学习情境所习得的生物学概念易导致学生对概念做绝对的理解,忽略了概念形成过程与条件,只记得最终的结论,在应用中容易生搬硬套。生命观念的建立是以生物学概念为基础的,因此,在高中生物学教学中有必要进行情境教学,促进学生基于生物学概念,建立生命观念。

2.基于课程基本理念分析情境教学的必要性

《普通高中生物学课程标准(2017版)》(下文简称课程标准)明确提出以“生命观念、科学思维、科学探究和社会责任”等学科核心素养为宗旨,教学内容聚焦大概念,教学过程关注学生主动参与,重视学生动手、动脑的实践活动。要求教师围绕生物学大概念组织教学活动,通过创设合理的教学情境,指导学生思考、讨论、资料分析及探究实验等,有利于学生建立、理解和应用生物学概念,建立生命观念。

3.基于学生应试能力分析情境教学的必要性

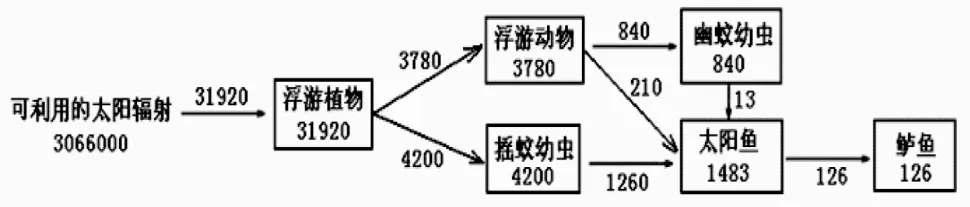

以2015年高考理综福建卷第4题为例,下图为某人工鱼塘食物网及其能量传递示意图(图中数字为能量数值,单位是J.m-2.a-1)。下列叙述正确的是( )。

A.该食物网中最高营养级为第六营养级

B.该食物网中第一到第二营养级的能量传递效率为25%

C.太阳鱼呼吸作用消耗的能量为1357J.m-2.a-1

D.该食物网中的生物与无机环境共同构成一个生态系统

不少考生在考场上不加思索地把B选项排除了,究其原因是教师在教学中过于关注生物学中的一般结论,忽视了生物学规律的例外性,使得学生对“十分之一定律即生态系统中能量流动的传递效率大约为10%~20%”印象深刻。如果能创设具体的教学情境,让学生计算某一营养级的能量传递效率,或许学生就不会丢分了。

二、创设恰当的教学情境,落实生命观念教育

课程标准中有关“蛋白质”单元教学内容是“概念1细胞是生物体结构与生命活动的基本单位”“1.1细胞由多种多样的分子组成,包括水、无机盐、糖类、脂质、蛋白质和核酸等,其中蛋白质和核酸是两类最重要的生物大分子”“1.1.6阐明蛋白质通常由20种氨基酸分子组成,它的功能取决于由氨基酸序列及其形成的空间结构,细胞的功能主要由蛋白质完成”课程标准对有关“蛋白质”单元的学业要求是,学生能够基于结构与功能相适应这一观点,解释细胞由多种多样的分子组成,这些分子是细胞执行各项生命活动的物质基础,主要发展学生的生命观念与科学思维素养。

基于课程标准的教学内容要求及其学业要求,“蛋白质”单元教学目标是:①阐明蛋白质的组成、结构特点及基因指导蛋白质的合成过程,初步建立物质观、结构与功能观、信息观、进化观等生命观念;②构建蛋白质在细胞的分布模型,理解蛋白质种类、功能的多样性决定了生物的多样性与特异性,认同蛋白质是生命活动的主要承担者,深刻领悟生命体的结构与功能相适应的生物学观点。

为了达成“蛋白质”单元教学目标,笔者创设下列不同的教学情境。

1.基于物质观创设问题情境

辩证唯物主义认为世界是物质的,世界上的所有物体都是由物质构成的,生物体也不例外。在自然环境中可以找到构成生物体的所有元素,生物体总是不断地与外界环境进行物质交换,蛋白质、核酸等生物大分子虽是生命活动所特有的,也只是物质存在的形态、功能及化学特性不同而已。[3]由此,认识生命必须从认识生命的物质性开始。

情境1以血红蛋白质为例,指导学生复习有关蛋白质的知识内容:①蛋白质中还可能含有什么元素?②氨基酸的结构有什么特点?③概述氨基酸的脱水缩合的过程。④多肽链与蛋白质有何区别?

情境2提供相关资料:①血红蛋白由4条多肽链(4个亚基)构成,两条α链和两条β链共574个氨基酸构成,每个亚基均有一个血红素辅基。②胰岛素由A、B两条肽链组成,人胰岛素的A链有11种21个氨基酸,B链有15种30个氨基酸,共16种51个氨基酸组成。③免疫球蛋白G是血清中最基本的一类抗体,由4条多肽链共660个氨基酸构成。要求学生基于“血红蛋白、胰岛素、免疫球蛋白G”等不同蛋白质分子的组成差异,概括形成“组成不同的蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同,蛋白质具有结构多样性,结构不同决定了功能不同”等概念。

通过情境1与情境2,帮助学生习得有关蛋白质组成、结构等知识,让学生明确作为生命活动的主要承担者——蛋白质的物质特性,蛋白质的结构不同导致功能的差异,领悟生命的物质性,促进学生建立物质观。

2.基于结构与功能观创设教学情境

生物体结构与功能的统一是自然选择的结果,也是生物多样性与特异性的基础,生物体任何功能都需要一定的结构来实现的。[4]许多学生能说出“膜的主要成份是磷脂和蛋白质”,但对于不同的细胞功能与其膜上的蛋白质种类、特点没能建立起联系,缺乏结构与功能观。

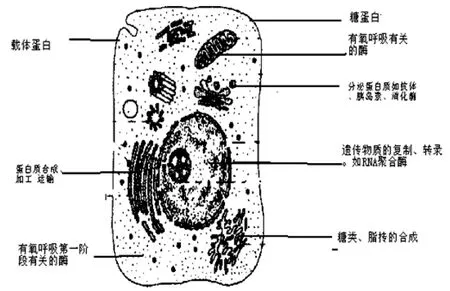

情境3:要求学生画出细胞各部位上有关蛋白质的种类及分布模型。

图1 蛋白质在细胞中的分布模型

蛋白质是细胞的产物,分布于细胞的各个部分,是细胞中各种生命活动不可或缺的物质。通过构建蛋白质在细胞中的分布模型(如图1),帮助学生归纳高中阶段有关蛋白质及其功能的知识,如细胞中的滑面型内质网上是否分布与脂质、糖合成的有关的酶、而粗面型内质网上分布的酶、细胞质基质中分布的酶分别与什么生命活动有关?细胞核中是否有酶的存在?不但将碎片化,零散的知识可视化、系统化,而且促进学生更好地理解生命活动是需要相应的物质与结构的,促进学生体验生物体结构与功能相适应、生物体局部和整体相统一等生物学观点。

3.基于信息观创设教学情境

生命现象的产生、生命活动的进行都离不开信息传递。如生命的延续依赖于遗传信息的复制、转录和翻译,生物个体稳态维持取决于神经递质、激素等信息分子的作用。

情境4:正常人的血红蛋白由574个氨基酸组成,其的序列是……缬-组-亮-苏-脯-谷-谷-赖……镰刀型贫血症患者的血红蛋白的氨基酸序列……缬-组-亮-苏-脯-缬-谷-赖……二者之间仅有一个氨基酸发生了替换。请分析①蛋白质合成由什么物质控制的?描述蛋白质合成的具体过程。②分析蛋白质结构多样性的根本原因是什么?

帮助学生从遗传物质的“信息流”角度分析蛋白质与核酸的关系,理解生命历程中基因选择性表达的具体过程:特定的基因转录为mRNA,tRNA携带相应的的氨基酸,与mRNA密码子相互识别,经脱水缩合形成多肽,mRNA上核糖核苷酸的序列决定了肽链的氨基酸组成及排列顺序。由此可见,蛋白质结构多样性的根本原因取决于基因的多样性,促进学生建立生物信息观,加深对生命本质的认识。

4.基于进化观创设教学情境

进化思想和生态学思想是生物学的核心思想。本单元教学的最后环节是引导学生从蛋白质分子角度理解生物的进化。

情境5人体需氧组织(如心肌、脑等)乳酸脱氢酶(H型)的作用是催化乳酸转变成丙酮酸;而在缺氧组织如骨骼肌、红细胞,乳酸脱氢酶(M型)却是催化丙酮酸还原成乳酸。为什么同是乳酸脱氢酶,却有着截然不同的催化功效?

生物进化的本质源于种群基因频率的定向改变,情境5中的乳酸脱氢酶实为乳酸脱氢同功酶,其是基因在表达过程中两个不同的位点编码的H(Heart)亚基和M(Mule)亚基以不同比例组成的。通过对乳酸脱氢同功酶原理的讲解,帮助学生了解基因的分化是生物体为适应复杂的代谢而引发的一种分子水平上的进化,从微观层面理解生物进化的表现。

三、生命观念教育中开展情境教学的反思

情境教学的突出特点是学生参与学习的程度高,“以学定教”的课堂必然是以学生的学习来组织教学,这要求教师在教学内容及教学行为上作出相应的改变。[5]

1.创设真实的问题情境

基于生命观念教育的高中生物学教学,情境创设应该从关注“激发学习兴趣”转变为关注“问题驱动任务解决”,以真实的生物学问题,如以科学事实、日常生活中与生物学有关的问题作为情境,设计环环相扣的系列问题,激发学生深入地认识生物的物质性、生物体结构与功能的统一性、生命过程中复杂的信息交流,以及进化观与生态观等,帮助学生理解生命的本质,形成科学的自然观与世界观。

2.搭建对话互动平台

在高度信息化的今天,学习是基于情境的信息深度加工与知识建构的过程,“教重要的在于听,学重要的在于说”[5]。教师要善于搭建对话互动的平台,通过课堂上师生对话,生生对话,促进学生对知识本质的认识。如充分利用教材中的“与生活的联系”“与社会的联系”等栏目,引导学生运用生物学知识分析生活中的生命现象;[6]实施模型建构教学,以模型形式呈现知识内在关联,让学生深刻领悟结构与功能统一的生物学观念;通过对问题的探究,实现知识的连续建构与有效的迁移,发展学生的科学思维。

基于情境教学的生命观念教育,需要生物学科教师更新教育理念,整合教学资源,教学过程注重围绕生物学大概念、重要概念,开展探究性学习,引导学生运用生命观念认识生物的多样性和统一性,理解、分析日常生活中的生命现象,进而认识生命的本质。