非语言沟通在儿科临床工作中的效果及其护理伦理思考

赵小燕,房夏玲,陈 宁,王荣花

(西安交通大学第一附属医院儿科,陕西 西安 710061,757959778@qq.com)

儿科患儿在临床上具有一定的特殊性,主要由于其心智不成熟,对自身诉求不能清晰、直接地表达,加上其活泼好动,使得护理人员和患儿沟通时存在一定的挑战性,而且其伦理问题也逐渐受到社会关注[1]。非语言沟通是指在进行语言沟通时,我们自然而然表现出的一些非语言行为,换句话说,是指运用语言信号外的其他信号进行沟通和交流,包括姿势、眼神、面部表情、触摸等,其表现力和吸引力较强,使表达更生动、更形象。在我们的日常工作中适当应用非语言沟通技巧,有利于建立良好的人际沟通关系,甚至可以产生意想不到的魅力和效果。在临床儿科护理过程中,仅仅只有语言沟通是不够完整的,护理人员在与患儿进行面对面的沟通时,很多情感的传达是通过非语言沟通来暗示的。因此,为了进一步观察非语言沟通技巧在儿科临床护理中的应用效果和探讨相关护理伦理问题,笔者将本院2015年01月25日至2017年07月11日收治的200例儿科住院患儿作为研究对象,现报告如下:

1 资料与方法

1.1 临床资料

本次选取本院住院部(2015年01月25日至2017年07月11日)收治的200例儿科住院患儿作为研究对象,分为两组,可按照沟通技巧的不同,即对照组(给予语言沟通技巧)、观察组(在语言沟通技巧的基础上给予非语言沟通技巧)。

观察组:男、女性患者名占50例;年龄范围上限值:12岁,下限值:5个月,年龄平均值(5.22±3.14)岁;其中腹泻25例、流感25例、肺炎25例、哮喘25例。

对照组:男、女性患者分别占到51例、49例;年龄范围上限值:13岁,下限值:6个月,年龄平均值(5.30±3.20)岁;其中腹泻26例、流感24例、肺炎26例、哮喘24例。

对比两组儿科患儿的数据差异较小,P>0.05,具有可比性。

1.2 方法

对照组给予语言性沟通技巧;观察组在语言沟通技巧上给予非语言沟通技巧。

非语言沟通技巧具体如下:

第一,表情沟通。表情可在护理人员的行为举止以及面部体现出来,和患儿、家属进行沟通时,最先让其察觉对方信息通常是面部表情,同时也是临床上了解对方情绪有效途径之一。尤其要注意微笑的重要性。王晓菲[2]研究表明:说话内容(7%)+声调(38%)+表情(55%)=友好谈话;由此说明人的面部表情和神态在临床上极为重要,同时也是非语言沟通中最丰富的源泉;由于儿童理解能力比较差,给予面部表情仍可传递类似的感情,比如高兴、悲伤等情绪,为此在临床上“听其言、观其色”则可以更加准确的了解儿童真实感受。而微笑则是接待患儿和家属沟通的桥梁,它是人间最美好的语言,可对患儿和家属起到一定程度的安抚作用,其效果优于药物作用。患儿在住院期间,若是护理人员表情比较严肃,容易促使其产生恐惧、惊慌、害怕等一系列负面情绪,从而出现拒绝治疗现象;如果护理人员能利用亲切、自然的微笑,促使其感受到安全感,同时轻柔实施操作,缩短彼此之间的距离,那么患儿及其家属便能放松;若是患儿病情出现加重倾向,护理人员应表现出关切、担忧的表情,让其感受到来自护理人员的关心。从而为彼此之间的交流创造良好氛围,同时还能让遭受疾病折磨的患儿感到温暖、亲切,促使其增加战胜疾病的信心。

第二, 眼神交流。眼睛是心灵的窗户,在临床上通过观察眼神的变化,可以了解其内心世界的情感信息,它是一种比较复杂、具有深刻表达力的信号,同时也是一种较为常见的非语言沟通方式[3]。护理人员在与患儿、家属进行交流时,应面对面,并将目光对视平移,从而给患儿和家属一种尊重、重视的感受;同时在目光交流过程中应注意以下几种目光:①从上看到下,属于审查;②面无表情斜视患者,属于鄙视情绪;③看完患儿后一笑,属于讽刺情绪。在对患者实施护理操作时护理人员可采用镇定、热情、专注的目光和患儿、家属对视,从而传递安全感和温暖;除此之外,在倾听患者和家属主诉时,应与其平视,并进行目光交流,必要时可轻轻点头,使其感受到同情、支持以及鼓励。

第三,身体动作交流。在临床上护理人员可利用身体动作对患儿进行引导,从而促使其积极配合治疗;同时护理人员在对患儿进行护理时应保持得体的言行举止、动作轻柔、态度镇静;若遇到紧急事件,在处理过程中应保持淡定并有条不紊的处理;患儿在住院期间,家属对其具有强烈的保护意识,因此护理人员应以熟练、高效、精湛的技术赢得家属的信赖[4]。

第四,触摸沟通。触摸在儿科中可以起到显著的临床效果,它是一种无声语言,同时也是无声语言交流中的特殊形式,其内容包括抚摸、握手、依偎以及拥抱等,可以在临床上有效地改善护理人员和患儿之间的关系,其表达内容有关心、体贴、理解、安慰、支持等。比如患儿处于发热期间,护理人员用手部抚摸其头部,可增加其安全感,使患儿更加信赖医务工作者,同时还能帮助其消除负面情绪[5]。护理人员触摸患儿,可传递爱的信息,尤其是新生儿,可在患儿病情允许的情况下抚摸其四肢和背部,在抚摸前护理人员应洗手、消毒,以免发生交叉性感染;同时可根据患儿的年龄给予不同的触摸方式,从而缓解其负面情绪。

第五,注意仪态服饰。仪态服饰在人际交往中是一种无声语言,在临床上患儿和家属可因护理人员不同的打扮留下不同的印象,医务人员具有“白衣天使”的美称,为此在临床上应随时注意自己的仪态,如端庄大方、着装整齐、表情自然、化妆得体等,如此一来可缩短护患彼此之间的距离,并且还能向患儿和家属展示护理人员的素质与美感[6]。

第六,空间距离在临床上可以显示患儿和护理人员之间的各种不同关系。比如给患儿进行检查时,可采用近距离,控制在0.5米以内,传递友好亲密的含义;再如向患儿和家属进行疾病介绍时可选择面对面的方式,距离控制在0.5~1.0米左右,可传递尊重的含义[7]。

第七,病房环境。在临床上为患儿提供安静、舒适、清洁的病房;每天定时开窗通风,保持空气流通,温度保持在18~22℃、湿度保持在50%~60%,从而减少患者产生负面情绪的影响因素;同时可在病房悬挂卡通图片,使其逐步消除陌生感[8]。

1.3 观察指标

观察两组儿科患儿的临床总有效率、治疗依从性、家属满意度,并对其哭闹次数、住院时间进行评估。

治愈率:显效——患儿经干预后顺利出院,无不良反应、医疗纠纷出现,并且家属对护理人员的服务态度非常满意;有效——经干预后患儿顺利出院,在护理过程中出现轻微不良反应,但经处理后恢复正常,家属基本满意;无效——患儿住院时间延长,出现较多的不良反应,并且在护理过程中发生医疗纠纷,家属不满意。治愈率=(显效+有效)÷单组例数×100%。

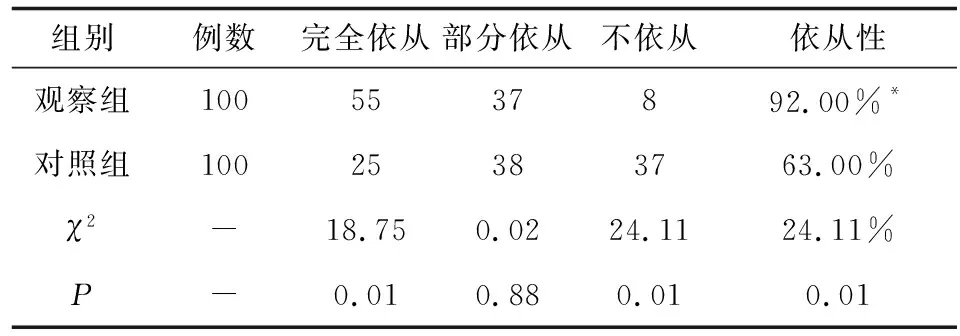

治疗依从性:采用科室自行设计的问卷评估表对两组患儿进行评估,总分为100分,完全依从表示得分80以上,部分依从表示得分60以上,不依从表示得分60以下。

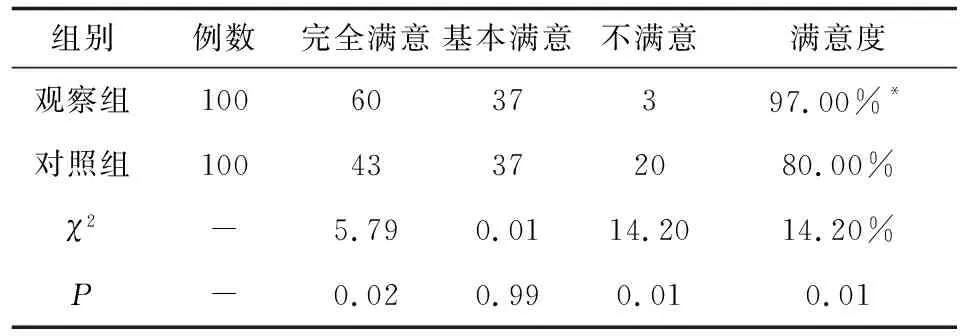

满意度;利用自行设计的问卷评估表对两组患儿的家属进行评估,评估内容包括护理人员的服务态度、技能操作等;总分为100分。

1.4 统计学标准

全文数据利用SPSS20.0进行处理和分析,并采用百分比和(均数±标准差)表示计数资料(治愈率、治疗依从性、家属满意度)、计量资料(哭闹次数、住院时间);当P>0.05时,说明两组差异无统计学意义;当P<0.05时,则说明两组差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比两组患儿的护理效果

如表1所示,观察组患儿的护理效果高于对照组数据(P<0.05)。

表1 对比两组儿科患儿的治愈率(n)

注:与对照组相比,*P<0.05

2.2 对比两组患儿的治疗依从性

如表2所示,观察组患儿的治疗依从性高于对照组数据(P<0.05)。

表2 对比两组儿科患儿的治疗依从性评分(n)

注:与对照组相比,*P<0.05

2.3 对比两组患儿的家属满意度

如表3所示,观察组患儿的家属满意度高于对照组数据(P<0.05)。

表3 对比两组儿科患儿的家属满意度评分(n)

注:与对照组相比,*P<0.05

2.4 对比两组患儿的哭闹次数、住院时间

如表所4示,观察组患儿的哭闹次数、住院时间低于对照组数据(P<0.05)。

表4 对比两组儿科患儿的哭闹次数、住院时间(n)

注:与对照组相比,*P<0.05

本研究中,实验组在常规沟通的基础上,使用了非语言沟通后,观察组患儿治愈率为95.00%,显著高于对照组患儿治愈率80.00%,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组患儿治疗中依从患儿占比为92.00%,显著高于对照组依从患儿占比63.00%,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组家属满意度调查中家属满意者占比97.00%,显著高于对照组家属满意者占比80.00%,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组患儿哭闹次数为(1.92±0.56)次,显著低于对照组患儿哭闹次数(4.56±1.36)次,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组患儿住院时间为(4.21±2.02)天,显著低于对照组住院时间(8.65±4.36)天,差异具有统计学意义(P<0.05)。非语言沟通技巧在儿科临床护理实践中具有重要的指导意义。

本研究结果中可发现观察组患者的临床总有效率为95.00%,高于对照组数据(P<0.05);由此说明儿科护理中使用非语言沟通技巧效果显著,不仅可以提高家属对护理人员态度的满意度,并且还能提高护理质量,临床上值得应用和推广。

3 讨论

3.1 提高非语言沟通技巧,树立以人为本的观念,给予患儿及家属积极有效的健康指导

儿童是临床上较为特殊的一个群体,在临床上不仅需对其进行疾病(实施身体护理)治疗,还需对患儿实施心理护理,因为儿童情绪表达最直接,所以非语言沟通在其中应用更为广泛,进行有效沟通对配合治疗依从性具有一定促进作用。沟通技巧一般分为两种,即语言沟通和非语言沟通,而儿童作为特殊的医疗群体,运用非语言沟通与患儿及家属沟通时,无疑增加了他们对护理人员的信任感,拉进了彼此的距离[9]。值得注意的是,护理人员采用非语言沟通时,要做到适时、适量,并准确掌握其沟通技巧。此外,还应坚持护理伦理原则,树立以人为本的观念,坚持处处为患者着想。

非语言沟通技巧在儿科使用中,不仅可以提高沟通效果,并且还能促使家属和患儿更加配合医护工作,同时还能建立良好的护患关系,相处更加融洽;非语言沟通技巧主要是通过目光、表情、动作以及空间距离进行表达,在临床上具有较强表达力以及吸引力,并且还可以跨越语言不通障碍,是双方在心理层面和情感领域达到共鸣。另外,可根据其来源分为三大类,即表情体态、人体触摸以及空间环境等;应用最为广泛的一种形式为表情体态,包含面部表情、仪态服饰、动作姿态等[10]。

当遇到患儿家属语言冲突时,护士可通过短暂的沉默并保持微笑等非语言沟通方式,并与患儿家属进行真挚的眼神交流,或者由另外一名护士通过轻柔的抚摸患儿家属背部,解答家属疑问,稳定家属情绪,与此同时,发挥固有的自身素养和调动强大的内心潜能,换位思考患儿及其家属的感受,暂避话题焦点,既避免了家属不必要的语言刺激,也减轻了护士自身的工作压力,有利于护患间相互尊重,形成平等协作的护患关系;同时,也体现了儿科护士敬业的职业态度和良好的职业道德。

因此,儿科护士应通过提高非语言沟通技巧,给予患儿及家属积极有效的健康指导。根据自身情况,以人文关怀为基础,培养自己的非语言沟通特色,让患儿和家属感受到来自医务人员的关心,拉近与患儿的距离,使沟通氛围变得融洽。并给予及时恰当的健康指导,避免治疗中给患儿造成心理上的刺激,并积极引导患儿对检验、相关治疗产生正性心理暗示,避免医疗纠纷的发生。

3.2 促进护患有效沟通,维护和谐护患关系,保证患儿及家属享受优质的护理服务

有效的护患沟通能够积极改善患儿及家属的就医治疗,同时能够提高患者的依从性[11]。尤其是应用非语言沟通提供的具有针对性的、个性化护理服务,是强调在护理过程中为改善并促进患者健康而采取支持、帮助患者需求的一种行为方式,是强调护患之间的互动及人文关怀。

一般来说,患者在就医过程中会面临许多新的需求,主要包括对于疾病的关注、对于治疗效果的高期望、心理存在明显的焦虑和恐惧情绪,以及对就医环境的陌生感甚至失落感等,短时间内患者往往会表现出惊慌失措、无所适从、暴躁易怒、反复问询等情绪或行为[12]。因此,护理人员在与患儿及其家属的接触中,应坚持把患儿治疗上的需求和安全放在首位,同时,通过语言、非语言沟通技巧,使患儿及其家属获得护理人员更多的照护。通过护患有效沟通,及时了解患儿及其家属就医需求,尽量创造温馨的儿科就医环境,减少外界干扰,提高患儿和家属的就医质量及舒适度。非语言沟通技巧能够有效帮助患儿及其家属积极地配合疾病诊治,乐观的面对现实生活;护理人员应维持护患关系和谐发展,在就医过程中护理人员要尽量与患儿及其家属保持友好的关系。此种护理方式体现了一定的人文精神,能够保证患儿及其家属享受优质的护理服务,从而促进护患关系和谐发展。