歌舞成剧:延安秧歌剧的形式政治

——以《兄妹开荒》的艺术革新为例

熊庆元

现今关于延安秧歌剧的研究,大多在相应的学科内部展开,或论其音乐特点,或论其舞蹈形式,对延安秧歌剧艺术形式变革的总体情况及其所蕴含的文化内涵,似未能展开充分的阐述。在已有的研究中,获得关注最多的文本无疑是延安秧歌剧的开山作和代表作《兄妹开荒》①。尽管在该剧诞生后出现了篇幅更长、剧情更为复杂的诸多秧歌剧作,但延安秧歌剧的形式与内容在《兄妹开荒》中都表现得极为突出。因此,鉴于秧歌剧《兄妹开荒》具有相当程度的典型性,本文拟以该剧为例,在分析其形式革新的整体特点的基础上,进而讨论延安秧歌剧形式变革的文化政治内涵。由于音乐、舞蹈和戏剧要素是延安秧歌剧艺术形式改造的核心部分,为便于讨论,在此专从这三个方面对《兄妹开荒》加以考察。

一、秧歌剧《兄妹开荒》的音乐革新

音乐革新是延安秧歌剧艺术形式改造的重要部分,作为延安秧歌剧的开山之作,《兄妹开荒》中的音乐革新可以说突出体现了延安秧歌剧音乐形式的具体特点。既有研究基本是在现代音乐理论(尤其是经典的歌舞剧音乐形式分析)的指导下对《兄妹开荒》展开分析的,对秧歌剧音乐形式的历史所论有限,尤其是在延安秧歌剧与民歌等民间音乐形式的文化/政治关系方面,着墨不多。因此,在这一部分,笔者希望从《兄妹开荒》开头部分的乐谱和唱词②入手,讨论该剧音乐形式变革的历史特殊性,尤其是其对民歌的修订与革新以及与此相关的对民间音乐意识形态的改造。

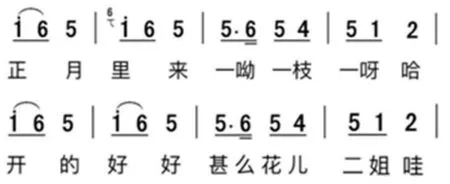

《兄妹开荒》开头部分的这段唱词由四个乐句组成,共有十六个小节,每四个小节为一个乐句,这四个乐句形成一个乐段,即第一曲。从音乐形态上讲,其与民歌中的眉户有不少相似之处,但显然做过改编。下面以眉户中的《六月花》曲调③为例略做说明。

秧歌剧《兄妹开荒》和眉户《六月花》都是2/4拍。将前者的头两个乐句与后者所引的谱例进行对照便不难发现,在音乐体式上,与眉户相比,延安秧歌剧明显更为灵活,较少重复,因而在旋律上富于变化。此外,从第一乐句的头两个小节来看,眉户的音高变化几乎是前后一致的,只是在节奏上有细微的变化,而《兄妹开荒》的音高总体上要高于眉户,在音乐的情感上显得更为高亢而热烈,鲜明地呈现出边区社会中劳动者的喜悦心情④。这种情感上非常明朗的音乐色彩可以说贯穿全剧。从第五个乐句开始,《兄妹开荒》进入了第二曲,首句与第一曲几乎完全相同,仅有细微的差别,其结构基本也与第一曲一致,只在结尾处普遍提高了音高,因易于理解,在此不引谱例。值得一提的是,此处提高音高的部分是由妹妹唱的,两段内容分别为“咱们的边区”和“今年的生产”(着重号为笔者所加,即提高音高的部分),这鲜明地表现出边区劳动女性明朗活泼、积极向上的精神风貌。

关于延安秧歌剧中的性别问题,在此需做一些补充说明。《兄妹开荒》在角色设定上沿袭了传统秧歌“蛮汉蛮婆”的形式,只是将夫妻改成了兄妹。照张庚的说法,这一处理是为了避免旧式秧歌“夫妻”角色间常见的性想象,这与党的文艺工作者改造秧歌的某种政治诉求是吻合的,即通过剔除传统秧歌中的情色成分来消除对现存社会秩序的敌对和威胁⑤。同时,妹妹形象由年轻的女演员李波扮演,突破了传统秧歌对性别的限制(旧式秧歌的表演者皆为男性),并且因这一角色在演唱中常音高偏高,更易表现出边区和根据地女性的“解放”及其高扬的精神状态。这种性别“解放”的政治寓意不仅通过女性演员登台参与演唱的方式体现出来,它同时还被放在两性互动的政治关系中加以凸显。

浦安修曾指出:“生活的好坏要靠男女共同努力,提出‘二人一条心,黄土变成金’,创造模范夫妇——共同劳动生产、互相忠实、进步等条件。”⑥此处虽然讲的是夫妇,但其论述的重心显然是与妇女相关的性别问题。延安秧歌剧在这方面的一个突出表现就是性别角色演唱形式的变化。如《兄妹开荒》第三曲用新的音乐素材,其结构也有所改变。妹妹唱的第一个乐段由上下两个乐句构成,上句四个小节,下句六个小节。第二乐段仍沿用这个结构,只是将原本第一乐段由妹妹唱的上句(“哥哥你听我言哪,你呀你好懒”)换成了哥哥唱(“妹妹你慢发言哪,听我有意见哪”),且前后两个小节对调,在戏剧效果上凸显性别方面的交互关系,在通过性别叙事寄寓男女平等的现代革命政治诉求外,同时也表达了边区“群众”(男性和女性)健康乐观、积极向上的精神风貌,这一音乐技巧可以说是剧作者们“有意为之”的⑦。

此外,秧歌剧《兄妹开荒》对民歌(尤其是眉户)的采用,与其实际内容的表达也是相对统一的,这在一定程度上缘于延安文艺工作者特殊的民歌采集方式。他们不仅采集民歌的文学文本,同时也记录其音乐形式,这就使得秧歌剧音乐中眉户调的使用与剧本内容的表达呈现出相当程度的一致性⑧。从《兄妹开荒》第一曲一、二两段的某些细节即可看出。“哥哥”以“表演唱”开头,结尾处则采用“练子嘴”,短短数句即将故事发生的时间、地点、人物与相关的时代、政治背景和盘托出。“表演唱”和“练子嘴”都是民歌中常见的表演形式,其对故事的叙事节奏及文体风格都有一定的要求。由于“表演唱”可视为秧歌剧演出中的戏剧构件,笔者将在后文予以讨论,这里仅对《兄妹开荒》第一曲结尾处“练子嘴”的采用略做说明。

“练子嘴”是一种民间传统曲艺形式,近似于快板,一般也叫作“数来宝”“顺口溜”等,有较多别称,相传盛行于晋西北⑨。《兄妹开荒》第一曲的收尾部分最后两个小节,“作呀懒虫”和“赶呀上了”即是将原本平叙的方式改为民歌中的“练子嘴”,更具意味,群众参与劳动、投身生产的热情与拥抱新政治、新生活的兴奋之情在此显露无遗,且色彩轻快而诙谐。同时,在第一乐句中,“高呀高声叫”“地呀地方好”这类演唱方式也极相似,在音乐和叙述的风格上显得轻松、愉悦、自然,与全剧的感情基调一致。在此还需提及的是,第二段唱到第二乐句时,在与第一乐句几乎相同的位置上加了一个“过门”(“真也真不少”),彼此呼应,使得全曲音乐结构统一,而其与首段第二乐句唱词的显著差异,又使得《兄妹开荒》第一曲在结构上富于变化。

此外,第一曲前两个乐句的内容存在新、旧两种叙述方式结合的痕迹。在第一段中,“雄鸡,雄鸡,高呀高声叫,叫得太阳红又红”的写法显然采取了传统民间文艺惯用的“比兴”手法,自第三乐句开始才转入正题——“身强力壮的小伙子,怎么能躺在热炕上作呀懒虫”。从接受美学的角度来说,这种处理方式显然比较符合农村群众欣赏戏剧时的固有心理习惯⑩。可是,从第二段开始,秧歌剧的内容发生了明显变化,与中国革命和边区政策背景相关的新内容借助民歌欢快的曲调自然地铺叙出来,通过对吴满有、马家父女等劳动英雄的赞美,烘托出中共新政策给边区人民的生活和心理带来的巨大改变,使其自发地响应号召、投身生产。这既符合艺术本身的特点(音乐曲式的欢快和剧本内容的积极向上相统一),同时在这种形式与内容合一的演出过程中,宣传教育的目的也非常自然地得以实现。

在尊重传统秧歌之民间音乐形态的基础上进行的音乐革新,并加入与秧歌剧音乐形式相匹配的关于劳动、性别、动员等现代革命政治的内容,构成了延安秧歌剧形式政治的重要面向。秧歌剧这一新型艺术形式之所以具备强烈的艺术感召力和战时社会动员的能力,相当程度上与其艺术风格的整体性有关。这不仅通过上述音乐和唱词之间的关系体现出来,同时也与秧歌剧表演中另外两个重要的组成要素有关,即舞蹈和戏剧形式。

二、秧歌剧《兄妹开荒》中的舞蹈革新

延安秧歌剧是在中国北方传统秧歌舞的基础上革新而来的,秧歌舞自然也就成为它主要的舞蹈形式之一。王大化描述自己在《兄妹开荒》中的表演时曾提到,该剧第一曲开头的部分,他是“踏着节奏,用身体和上秧歌的步调”上场的⑪,可见此处的秧歌舞实际上是作为“表演唱”的一个构成部分。此外,在全剧结束时,剧本标出兄妹伴着锣鼓“扭秧歌”下,采用的也是秧歌舞的形式。从历史材料及相关研究的情况来看,现今对延安秧歌剧中的舞蹈形式讨论得并不多,当时秧歌舞步的具体形式如何,仍有待进一步考察。不过,现有的一些材料仍可提供对延安秧歌剧舞蹈形式的片段性认识。

解放战争时期,张庚曾编选出版《秧歌剧选集》一书,其中介绍《兄妹开荒》的文字就提到该剧采用的是“小场秧歌”,据此不难想见《兄妹开荒》秧歌舞步的基本形式⑫。更为切近当时历史语境的关于《兄妹开荒》秧歌舞步的介绍,来自其曲作者安波的《由鲁艺的秧歌创作谈到秧歌的前途》一文。此文发表于1943年4月中旬的《解放日报》,适逢这年春节延安新秧歌运动结束后不久。安波在文中提到《兄妹开荒》采用了一种新型秧歌舞步形式,即“创造了五角星的舞形”⑬。这显然与中共借助秧歌剧这一新型文艺形式所要构造的革命政治有关,因为五角星通常被看作是共产主义革命的主要意象之一。然而,贺大卫(David Holm)对此提出了不同的看法。在对农民传统的“小场秧歌”舞蹈形式进行归纳后,他指出在这些传统民间秧歌舞蹈中即有“五大洲”的队形,其对应于所谓的“三角”和“外四角”等舞形,在形态上酷似延安秧歌剧中的“五角星”。因此,他认为“五角星”队形也来源于对民间传统秧歌舞步的创造性变革,安波所谓该队形由延安秧歌剧自创的观点并不能成立⑭。不过总体来说,这些观点基本上都认可这一舞步仍属秧歌舞的范畴⑮。

关于延安秧歌剧中秧歌舞的情况,另有一种可能的推测。李波在回忆延安秧歌剧演出的文章中曾指出,《兄妹开荒》的表演涉及锣鼓的使用,而此剧的演员关于锣鼓点的相关知识则是直接来自刘炽的传授⑯。刘炽擅长舞蹈,在抗战早期曾多次表演过著名的海军舞、儿童舞等。按朱鸿召的说法,在1943年春节延安的秧歌活动中,鲁艺秧歌队的“龙头”(即“伞头”)即是刘炽⑰。因此,《兄妹开荒》中秧歌舞步的使用也极有可能与刘炽的指导有关。

除秧歌舞以外,延安秧歌剧中还出现了生产舞。早在20世纪30年代初,李伯钊等人前往苏联学习,归国后就曾带回海军舞、乌克兰舞等著名的苏联舞蹈,其中就包括生产舞。这些舞蹈随后在苏区日渐流行,甚至成为红军舞蹈传统中重要的文艺形式。这些舞蹈形式在延安的文艺活动中出现,与诸多苏区的文艺工作者在抗战时期来到延安有很大关系,李伯钊或许是其中最重要的一位。不过,在1943年与延安新秧歌运动关联最密切的历史材料中,几乎看不到对秧歌剧中生产舞这一舞蹈形式及其运用情况的描述,但从现有的秧歌剧《兄妹开荒》的表演可以看出,演员在演出时使用了锄头等道具,其大体可反映出生产舞的一些基本形式。不过如前所述,当时关于秧歌剧舞蹈情况的描述相对较少。1943年公开发表的报刊文章中,大概只有安波的《由鲁艺的秧歌创作谈到秧歌的前途》一文对这个问题略有提及。

安波在文中以秧歌为例提到了民间艺术的四大特性:舞蹈性、演唱性、歌舞性以及戏剧性。建基于此,他进而谈到延安秧歌剧的发展前途,即集体舞、化装演唱和街头歌舞剧。正是按照这个思路,安波提到了秧歌剧表演中的舞蹈形式问题,其中不仅涉及舞步和舞形问题,同时也包括了化装(如丑角的取消、调情的减除等等):

如果我们决心去发展集体舞,在化装,舞步,舞形上不仅可以改造,而且可以创造。如我们这次采用了新的化装方法,取消了丑角的脸谱,减少了调情的舞姿,全场化为一群工农兵,打伞(秧歌的指挥器)改为拿镰刀斧头,创造了五角星的舞形,这何尝有不伦不类的感觉呢?⑱从这段表述不难看出,秧歌剧化装及舞蹈形式的变革已触及一个重要的问题,即民间仪式与政治象征之间的关系。这一问题,对于历史地理解延安秧歌剧艺术形式变革的政治意涵极其重要。赵锦丽、安荣银等人都曾提到延安秧歌剧在化装上的一系列变化,但她们基本着眼于秧歌的“革新”本身,即这些变化如何鲜明地表现了“新的群众的时代”(周扬语)⑲。这种观点当然无可厚非,但却忽视了延安秧歌改造与传统民间文艺形式之间更为直接的关联。与此不同的是,贺大卫在讨论完“农民自己的秧歌”(即传统民间秧歌)的形式特征并指出其中反映的封建时代的宇宙观后,进一步对延安秧歌剧上述形式改造的政治象征意义进行了分析。

贺大卫指出,与道情等民间文艺形式类似,北方传统的民间秧歌相传渊源于道教祭仪,秧歌使用的队形(“阵”)实际上是灵魂军队的象征,领舞者“伞头”代表了这一灵魂军队的统帅,这一形式指向的是古典的权力系统和政治秩序。古时先民借助秧歌这一形式在文化和政治上想要达到的目的之一是祈愿来年风调雨顺,它既关乎日常生活,又是文化和政治的一种象征性庆典仪式。延安秧歌剧将传统秧歌中原本带有鲜明象征意味的形式“伞头”改为镰刀斧头、“五角”的队形改为“五角星”,在保留旧式秧歌具有一定整体性的固有艺术特征的基础上,注入了现代政治(特别是革命政治)的构成要素,其整合乡村社会原有的经济、文化和政治资源,并借此实现文化政治上的大众教育和社会动员的意图甚是清晰⑳。由此可见,安波从民间艺术的四大特征出发谈及秧歌的发展前途时,延安秧歌剧乃是一种新型整体艺术的思想已内在于其深层逻辑之中。

关于延安秧歌剧艺术风格的整体性问题,前文已简略提及,此处还需做进一步的讨论。安波为秧歌革新所描绘的三种发展前途(集体舞、化装演唱以及街头歌舞剧),显然已基本涵括延安秧歌剧集音乐、舞蹈和戏剧于一身的综合性质。但本文以整体性(而非综合性)这一概念来讨论秧歌剧的艺术风格,是缘于其特殊的艺术生产方式。秧歌剧的形式革新(无论是眉户的现代改造,还是秧歌舞与生产舞的合用等),是根据地传统民间艺术与现代艺术形式的结合,反映了基于战时城乡艺术形式差异而形成的艺术革新诉求。

抗战的全面爆发导致城乡之间文化流动的加快,不同艺术形式间的冲突和融合便成为一个重要问题。根据地战时乡村文艺的学习与改造,在很大程度上与战争条件下革命政治试图重塑新文化的历史诉求相关。这一诉求,不但旨在弥合战时的城乡文化冲突,同时也涉及根据地的文化动员和社会改造。因此,秧歌剧新、旧艺术形式的调适与整合本身就不只是一个单纯的综合艺术创生的过程,而是标志着根据地艺术生产方式的巨大转变。抗战全面爆发后,城市和乡村之间、艺术各门类之间原本相对独立的创作状态被打破,城乡之间文化联系的增强几乎使战时的政治/文化结构得到了整体上的调整。这是以整体性或整体艺术来描述延安秧歌剧形式变革的一个重要原因:这一概念不但包含了秧歌剧艺术形式的综合性特点,同时也指向其特殊的艺术生产方式。

作为现代知识分子的安波之所以对秧歌革新的发展前途做如上表述,很大程度上和他本人的乡村文艺实践及其对战时城乡艺术关系的认识有关。早在延安新秧歌运动出现之前,晋察冀边区的秧歌活动就给他留下了深刻的印象。在论及秧歌革新可能采取的走向时,安波特别提到了此前晋察冀的“经验”:

……边区及各个抗日根据地的广大农民已经在过着有组织的政治生活,劳动方式也正由散漫的个体的逐渐走向互助的,集体的。(如札工队变工队的普遍组成,有计划的移民等等)因之集体文化生活的要求,比以前也更为迫切,而今天民间的各种艺术形式,如秧歌是最普遍集体艺术的一种,我们应当提倡它,使它不仅作为新春的一种娱乐,而且是经常的一种文化活动。在庆祝秋收,过节,盛大的集会,都应当是秧歌出现的机会。晋察冀边区已经给我们作了榜样,每一个村庄的老人妇女儿童都是秧歌的演员,他们以秧歌表现了军民铁样的团结,他们又以秧歌表现了对敌人汉奸的愤恨。这,已经呈现了新民主主义农村社会人民文化生活发展的景象了。㉑

在这段叙述中,安波借助晋察冀的“经验”强调了秧歌之于群众日常政治生活的重要性(秧歌的集体性特点适应于“由散漫的个体的逐渐走向互助的,集体的”劳动方式的转变),这突出反映了战时革命政治与农村民间文艺之间深刻的日常性关系。不仅如此,安波对秧歌发展前途的讨论还继承了晋察冀秧歌革新的一个重要面向,即传统秧歌舞可能发展为民族歌舞剧(换言之,即传统民间文艺形式可以发展为现代艺术)㉒。这一艺术判断显然涉及秧歌剧生产方式的特殊性,因此是一种政治性的表述。而这一艺术发展进路所需介入的一个重要环节,即是现代戏剧要素。

三、秧歌剧《兄妹开荒》的戏剧革新

《兄妹开荒》在剧本内容上采取了民歌和革命内容相结合的做法,王大化形象地将其概括为“表演,歌唱,说话”。如果说“歌唱”对应的是延安秧歌剧音乐形式的变革,那么“表演”和“说话”则似乎对应于戏剧形式的变革。1943年春节《兄妹开荒》演出后不久,哥哥的扮演者王大化撰文说明其演出经历,其中就涉及戏剧表演的具体形式问题:

演员除了一些外形动作表演外,另外还凭了你的语言和歌唱,把主题传给观众,而语言又是和外形动作分不开的,——这里包括了表演,歌唱,说话。对于这一类的演出,有人主张“唱”主要是唱歌,要声音悦耳唱的好就对了,可以与表演的关系少些,我反对这种说法,这多半是受了旧的演唱的影响。我觉得照这种人的说法,那被唱出的仅会只是一个无生命的曲调了,——即使那歌曲本身包括了多少革命内容,也没法表现的。严格的说起来,这只能算是唱,而不是演唱。㉓

他在文中提到了一些例子,如“当我演唱到‘山呀么山岗上,好呀么好风光,我站得高来,看得远……’我也用了一个旧的民间形式里常见的动作,以手遮眼跷起双腿向前展望”㉔,等等。其中,他特别提到了第一曲的“表演唱”:“在我上场的第一段歌,我唱‘雄鸡,雄鸡,高呀么高声叫,叫得太阳红又红’时,我就大胆的采用了民间形式,我踏着节奏,用身体和上秧歌的步调,我用双手伸向天空,摇挥着。——这个我表示了清晨太阳的红光引起了我内心的欢跃,一方面表现了主人公愉快的心情;另外一方面把观众带到戏里来。”㉕可见,延安秧歌剧的表演,在一定范围内对民间传统的演出形式是有所尊重和承袭的。

此外,从《兄妹开荒》的剧本内容来看,除了唱的部分,还存在一定数量的念白,即王大化所谓的“说话”。以戏剧的构成要素论,念白不同于歌舞,以“说话”为主,显然与话剧这一现代艺术形式存在更多相似之处。不过,对王大化来说,延安秧歌剧的话剧色彩最突出的表现还不在于念白的存在,而主要体现为戏剧人物真实性的塑造。众所周知,戏剧在表现方式上有虚实之分,当然,有时这纯粹表现为技术层面的问题,但在表演上则更多体现为传统的继承。在中国民间旧剧中,许多戏剧动作是虚化的,并不落实,仅以某种象征性的物象或舞台空间的调度加以体现㉖,但源于西方的现代话剧形式则大多会将表演落到实处。这里需要强调的是,王大化在谈到《兄妹开荒》的戏剧真实性问题时,恰恰强调了将旧剧表演中虚化的部分坐实这一点:

……我要尝试着大胆地用写实的表演,像舞台上话剧演出一样,有人说,广场上的戏一定得动作大,富于舞蹈性,像话剧写实的演出是不会得到效果的。但在这戏里完全写实的表演我做了,如睡觉,一般旧形式里总是假的,甚至还可以在一边旁白。又如吃米面馍,喝米汤,一直到后来主人公掏完了地,抖掉鞋里的土把衣服搭在镢头上回家……这一切的表演我都是努力往真实的那样做,当然生活限制了我更深的接近真实,但基本上我是像在舞台上一样不折不扣的做了,所不同的是在节奏上除去整个戏的节奏外,更吻合着秧歌的节奏,这样的表演之后观众并没感到没兴味或是不亲切。㉗

这里实际上提到了艺术表演的整体性:话剧式的表现技巧同秧歌的节奏是相吻合的。不过,王大化此处的论述首先是要反对广场剧不能采用话剧演出形式的观点:秧歌剧虽然也是广场剧,但话剧式的写实性演出方式恰恰增加了戏剧的真实性,并且得到了观众的认可。他甚至指出,“无疑的话剧应当是有光辉的前程的”㉘。虽然他也提到话剧需要改造的问题,但其持论依据是此前的话剧演出“离开实际太远了”,因此“这个改造也正是由于我们具体的对象——工农兵大众——而改变的”㉙。这一说法事实上同王大化对王二这一人物的构思相关:

……我把他当作革命斗争中的主要力量来表演。由这扩张了我的思路,我想到了:(一)我要表现那种边区人民跃动而愉快的民主自由生活,这儿的青年人是如何明朗与快乐,(二)我要表现人民对生产热情,及在群众中广泛开展了的吴满有运动。㉚

显然,这是一个“新农民”的形象。王大化对王二的塑造首先表现出的是鲜明的政治思考:来自陕甘宁边区、积极自由的生命状态以及热心生产,等等。在这一描述中,我们可以看到相对清晰的阶级立场。在解放区革命政治的构成要素中,农民占据着非常重要的位置,他们构成了政党最为广泛的群众基础,有鲜明的阶级性和革命性,王大化对王二的塑造即源于此。正是在这一前提下,王大化进而谈到了秧歌剧的语言问题。他认为秧歌剧的语言应该“群众化”,而所谓的“群众化”,“包括了语言的地方色彩与语汇的群众化”㉛。从《兄妹开荒》的剧本用语来看,陕北地区方言土语的运用显然是其重要特征之一。“一满”“尔刻”等带有鲜明地域色彩的方言语汇此时开始集中出现在秧歌剧文本中,这对提升秧歌剧的戏剧真实性、形成剧作的整体性特征可以说都有着极为重要的作用。继《兄妹开荒》之后出现的诸多秧歌剧,此类方言土语的使用也比比皆是。汪晖在讨论抗战时期“民族形式”论争时曾特别提到方言土语的使用问题,他认为这一问题同民族战争条件下政党试图重构地方性与全国性之内在联系的政治诉求有关,因此语言使用的问题实际上是创生新政治的历史诉求在文化层面的反映㉜。由此看来,在戏剧表演和剧本语言方面,《兄妹开荒》采用的具体策略与前文所述延安秧歌剧对整体性的文化政治诉求是基本一致的。

不过,王大化关于秧歌剧戏剧表演和剧本语言的上述观点,与战时的政党政治要求之间仍然存在一定的张力。从王大化的具体陈述来看,其解释的方式似与此前风行于鲁艺的“斯坦尼斯拉夫斯基戏剧表演体系”(下文简称“斯坦尼体系”)颇为相近。“斯坦尼体系”强调戏剧应真实反映生活,演员在舞台上不是模仿形象,而应成为形象,要求演员在创造形象的过程中应带有真正的体验。而“斯坦尼体系”实际上是一种经典的话剧表演体系,就此而言,王大化对《兄妹开荒》演出经验的总结似乎更多是站在一个现代话剧演员的立场上做出的,尽管其文章的具体论述有意识地不断向“旧形式”层面偏移㉝。然而,在1943年《兄妹开荒》演出时,延安的文化界实际上已经对此前风行于鲁艺的“斯坦尼体系”进行批判,当时主要负责教授“斯坦尼体系”的鲁艺戏剧系主任张庚就做过自我批评㉞。因此,尽管作为延安秧歌剧典型文本的《兄妹开荒》已在由歌舞小戏演变为形式上更具整体性的现代戏剧的过程中取得了成功的经验,但其戏剧诸要素之间的形式整合仍然存在明显的问题。从秧歌剧整体的艺术形式来看,这一问题主要表现为作为现代艺术的话剧与民间歌舞小戏秧歌之间仍然存在一定的艺术张力,即中国早期歌舞剧中常见的“话剧加唱”。

秧歌剧之所以会在艺术形式上出现这种张力,一定程度上与其创作者、表演者之间存在观念分歧有关,这可以通过安波和王大化对《兄妹开荒》的不同表述反映出来。安波认为秧歌剧的发展前途是集体舞、化装演唱和街头歌舞剧,即仍是以歌舞为基础的新型戏剧,这一判断显然是基于秧歌这一民间歌舞小戏固有的艺术特性做出的;而王大化则显然更多从话剧这一现代文体出发来审视秧歌剧,在他的表述中,“表演”和“说话”的比重明显要高于“歌唱”。而延安秧歌剧最初的创作者、表演者之间的分歧,事实上也为此后延安秧歌剧的形式变革及艺术诸要素之间持续出现的张力埋下了伏笔。甚至在中华人民共和国成立后,类似的在戏剧作品中如何协调话剧成分和歌舞成分的问题,也始终没有得到妥善解决。

结 语

安波认为秧歌剧的发展前途,是集体舞、化装演唱和街头歌舞剧,并由此断言“集体舞,化装演唱,街头歌舞剧如果普遍地发展了起来,那就是舞蹈,音乐,戏剧与群众结合了的表示”㉟。可见,在延安秧歌剧的形式设计中,音乐、舞蹈和戏剧的革新占有非常重要的位置。而通过上文对秧歌剧《兄妹开荒》及相关背景材料的简要梳理,不难发现,作为一种新的艺术形式,延安秧歌剧的音乐体式、舞蹈形式和剧本内容已构成相当程度的整体性。这种整体性是历史地、政治性地形成的,不仅缘于作为综合艺术的“戏剧”自身的文体要求,同时也契合抗战以来革命政治对文艺的工农兵方向的强调以及对创制整体艺术的文化诉求。1943年王大化和安波对以《兄妹开荒》为代表的延安秧歌剧及其发展前途的讨论(包括这些讨论中存在的分歧)即有力地说明了这一点。然而,延安秧歌剧的艺术改造同时也存在形式兼容性方面的问题,主要表现为“话剧加唱”。换言之,现代中国早期歌舞剧中戏剧和歌舞的协调性问题,经由延安秧歌剧这一涉及文体形式变革的艺术实践,仍未从根本上得到解决。甚至到1949年后,中国音乐界始终围绕着“土”和“洋”的问题(尤其是歌剧界围绕中国现代歌剧的“话剧加唱”问题)争论不止。就此而言,以安波和王大化为代表的关于延安秧歌剧发展的两条路径的论述,触及的显然已不是单纯的艺术形式问题,而是现代革命政治转化、创生新型艺术形式之文化逻辑的表征。

① 在现今收录的秧歌剧作集中,出现时间最早的应是《十二把镰刀》。该剧由马健翎创作于1940年,比出现于1943年的《兄妹开荒》早了近三年的时间,但论及延安秧歌剧的开山之作,一般仍认为是《兄妹开荒》。这一判断至少出于两个方面的原因:其一,《十二把镰刀》诞生于晋绥而非延安;其二,该剧是在民众剧团引进擅长眉户的民间艺人李卜后创作的眉户剧,因此也有人指出该剧并不算严格意义上的秧歌剧。据此,本文仍沿用通行的说法,将《兄妹开荒》一剧视为延安秧歌剧的开山之作。

② 《兄妹开荒》,载《解放日报》1943年4月24、26日。文中所引《兄妹开荒》曲谱、唱词均出于此。

③ 此处眉户《六月花》的曲谱引自贺大卫《革命中国的艺术和意识形态》一书(David Holm,Art and Ideology in Revolutionary China,New York:Oxford University Press,1991,p.230)。

④ 关于眉户这一民间音乐形式的详细情况,参见萧寒《郿鄠的音乐》,商务印书馆1951年版;西北戏曲研究院研究室音乐组编《眉户音乐》,陕西人民出版社1981年版。

⑤ 张庚:《回忆延安文艺座谈会前后“鲁艺”的戏剧活动》,载《戏剧报》1962年第5期。

⑥ 浦安修:《五年来华北抗日民主根据地妇女运动的初步总结》,中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室编《中国妇女运动历史资料(1937—1945)》,中国妇女出版社1991年版,第711页。

⑦ 有论者注意到,这一形式几乎沿用于整个抗战时期的秧歌剧创作(李红英:《安波〈兄妹开荒〉音乐形态研究》,河北师范大学2007年硕士论文,第15页)。现有的涉及新式秧歌剧或新秧歌运动的史料与研究对新秧歌剧的这一特点似均未提及。虽然从形式分析的角度,该特点可解释为保持结构上角色间的平衡以及在内容上对性别平等的凸显,但这究竟是延安文艺工作者在秧歌原有艺术形式的基础上进行的改造,还是更多借鉴了现代的音乐或戏剧要素;只是出于作品自身艺术结构的需要,还是背后有着更为深刻的政治考量,这些问题都有待进一步的考察和研究。

⑧ 关于延安时期文艺工作者的民歌采集情况,参见林彦《从“噪音”到“乐音”:“民族形式”论争与延安的民间音乐采集》,清华大学2010年硕士学位论文。

⑨ 文艺工作者在抗战期间对此多有使用,如老舍就曾直言自己创作过“数来宝”形式的文艺作品(老舍:《三年写作自述》,载《抗战文艺》1941年第1期);1944年边区文教大会表彰民间艺人时也专门提到过“练子嘴英雄”拓开科(萧三、安波:《练子嘴英雄拓老汉》,载《解放日报》1944年11月9日)。

⑩ 在后来的秧歌剧中,我们不难见到这种手法的沿用,如马可的《夫妻识字》(载《解放日报》1945年2月18日)一剧在讲到夫妻二人学习“学习”一词时就使用了“比兴”:

(女)黑洞洞天上

(男)出星星,

(女)黑板上写字

(男)放光明,

(女)写了字,

(男)放光明,

(男)学习二字我认得清。

⑪㉓㉔㉗㉘㉙㉚㉛ 王大化:《从〈兄妹开荒〉的演出谈起——一个演员创作经过的片断》,载《解放日报》1943年4月26日。

⑫ 张庚:《〈兄妹开荒〉说明》,张庚编《秧歌剧选集》一,东北书店1946年版,第30页。关于“小场秧歌”秧歌的情况,参见贺大卫《革命中国的艺术和意识形态》一书第五章《农民自己的秧歌》中的相关内容。不过,对于当时政党文艺工作者认为小戏(包括秧歌)是由次生性的小场歌舞发展演变而来的观点,贺大卫认为并不准确,他指出有材料证明包括秧歌在内的民间小戏,其来源应是混合性的,如可能来自杂技、民歌小调、插科或折子戏等(David Holm,Art and Ideology in Revolutionary China,p.176)。

⑬⑱㉑㉟ 安波:《由鲁艺的秧歌创作谈到秧歌的前途》,载《解放日报》1943年4月12日。

⑭⑳ David Holm,Art and Ideology in Revolutionary China,p.240,pp.238-239.

⑮ 在此需要指出的是,安波并不是在既定意义上强调“五角星的舞形”是“秧歌舞”,而是认为从实践来看,这一“创造”符合“秧歌舞”历史发展的规律。安波写道:“……实际上,秧歌舞的舞步,并不是定型化,一成不变的,在各省有各省不同的舞步,不同的人物有不同的舞步,我们为什么不能创造新的舞步以反映新的生活呢?也许有同志耽心到它会不像秧歌舞了。这种耽心是不必要的。”(安波:《由鲁艺的秧歌创作谈到秧歌的前途》。)

⑯ 李波:《黄土高坡闹秧歌》,艾克恩编《延安文艺回忆录》,中国社会科学出版社1992年版,第203页。从1943年4月延安《解放日报》上《兄妹开荒》剧本最初的发表情况来看,锣鼓点的使用位置是标出的(比如剧本末尾就写明使用锣鼓,同时兄妹扭秧歌舞下),就此我们大致可以了解秧歌锣鼓与戏剧情节发展之间的关系。不过,现有的《兄妹开荒》版本及相关的评论文章很少涉及秧歌剧表演中锣鼓的使用情况,因此我们无法知道锣鼓在演出中的具体效果。关于秧歌中锣鼓点及相关打击乐的使用情况,参见张正治编《秧歌锣鼓点》(音乐出版社1956年版)以及张知音、张飞虹《秧歌打击乐器》(甘肃人民出版社1951年版)等著作。

⑰ 朱鸿召:《延安日常生活中的历史(1937—1945)》,广西师范大学出版社2007年版,第148页。

⑲ 参见赵锦丽的《论延安的新秧歌》(载《现代中国》第6辑,北京大学出版社2005年版)一文及其硕士论文《“新秧歌”的构造》(北京大学2002年硕士学位论文),韩国学者安荣银的《对旧秧歌的改造与利用》(载《中国现代文学研究丛刊》2005年第3期)一文及其博士论文《“新秧歌运动”研究》(北京大学2005年博士学位论文)。

㉒ 在晋察冀关于秧歌革新的讨论中,这一观点尤以华北联大文工团的康濯为代表。1941年,康濯以华北联大文工团在秧歌改造方面的文艺实践为例,指出秧歌舞可能变成形式上不同于西方经典歌舞剧的民族歌舞剧(康濯:《秧歌舞——零碎想起的一些意见》,载《晋察冀日报》1941年5月7日)。

㉕ 王大化:《从〈兄妹开荒〉的演出谈起——一个演员创作经过的片断》。王大化此处对《兄妹开荒》第一段唱词的引述,与两日前《解放日报》登载的剧本略有出入。《解放日报》上第一段唱词为:“雄鸡,雄鸡,高呀高声叫,叫得太阳红又红。”

㉖ 德国戏剧理论家布莱希特曾专门谈到中国古典戏曲大量采用象征的手法和虚拟的程式化动作的问题,并且将中国戏曲中的这种象征手法和虚拟的程式化动作视为其“戏剧陌生化效果”理论在戏剧表演中的具体表现。他同时也指出,中国戏曲舞台上的时空转换与西方戏剧有明显的不同,后者通常严格遵守“三一律”,而前者显然更具有灵活性,中国戏曲舞台上的时空转换同戏曲角色的活动紧密相连,景随人变,时空关系并不固定。(参见贝托尔特·布莱希特《中国戏剧表演艺术中的陌生化效果》,《陌生化与中国戏剧》,张黎、丁扬忠译,北京师范大学出版社2015年版,第191—202页。)

㉜ 参见汪晖《地方形式、方言土语与抗日战争时期“民族形式”的论争》,《汪晖自选集》,广西师范大学出版社1997年版,第341—375页。

㉝ 需要强调的是,说王大化在文中偏向对“旧形式”的论述,是就文章内容而言(比如,在讲到《兄妹开荒》演出中的戏剧动作时提到对“旧的民间形式”的采用,在讲到“表演唱”的部分时提到戏剧节奏与秧歌调吻合等),而不是指王文论述的重心。从王文的主要观点来看,作者显然是站在一个话剧演员的角度来分析《兄妹开荒》的表演的,因此,其评判标准仍然是作为现代艺术形态的话剧,而非“旧形式”。事实上,秧歌剧《兄妹开荒》中话剧成分的加入,在很大程度上与鲁艺秧歌队的演员大多有话剧背景有关。按照李波的回忆,1943年鲁艺秧歌队的主要演员有韩冰、徐徐、王家乙等人,他们大多是话剧演员(李波:《延安秧歌运动的片段回忆》,载《北京文艺》1962年第5期)。

㉞ 参见张庚《论边区剧运和戏剧的技术教育》,载《解放日报》1942年9月11、12日。