顾恺之画维摩诘事考略

陈 铮

《京师寺记》云:“兴宁中瓦棺寺初置,僧众设会,请朝贤鸣刹注疏。其时士大夫莫有过十万者,既至长康,直打刹注百万,长康素贫,众以为大言。后寺众请勾疏,长康曰:‘宜备一壁。’遂闭户往来一月余日,所画《维摩诘》一躯,工毕,将欲点眸子,乃谓寺僧曰:‘第一日观者请施十万,第二日可五万,第三日可任例责施。’及开户,光照一寺,施者填咽,俄而得百万钱。”①

据《京师寺记》所言,兴宁年间(363—365)画家顾恺之给瓦官寺的维摩诘像点睛的时候,慕名而来的观众堵塞大门,都想抢在第一时间见证神奇的一刻,于是纷纷慷慨解囊,顷刻之间寺庙就获钱百万,而这笔巨款正好兑现了画家先前要为该寺捐钱百万的承诺……在顾恺之的所有逸事里,瓦官寺这条最为人津津乐道,这不仅仅是因为情节一波三折,妙趣横生,更是故事可以引出一批关于古代维摩诘形象的考古实物和传世画迹,其中有足够多的图像材料让美术史学者和考古学者一展身手,顺藤摸瓜,去推测顾恺之笔下维摩诘的模样。另外,这个故事还涉及佛教史上一些重要的研究专题,如南朝寺院、维摩诘信仰等等。与此不同,顾恺之的其他故事则几乎没有留下清晰的图像线索,只是一些简单的文字材料,供学者们发挥的余地相对就比较有限了。

关于顾恺之维摩诘像的流传经过,并非本文讨论的主题,这里只谈《京师寺记》这段引文。然而当问题回到起点,我们才发现尽管一千多年来顾恺之在瓦官寺画维摩诘之事脍炙人口,但对其中的一些关键点却一无所知,比如《京师寺记》作者是谁?它是部什么样的书?它可靠吗?坦率地讲,瓦官寺传说的流行很大程度上归结于《历代名画记》的传播。当张彦远言之凿凿地引述故事,并对顾恺之的维摩诘像赞不绝口的时候,故事与图像俨然成了为彼此开具证明材料的绝佳伴侣,张氏则一人身兼举证与评论两职,而随着《京师寺记》和瓦官寺在历史长河中双双湮灭,他又仿佛成了六朝最后一缕余辉的目击者。因此,如果说顾恺之画维摩诘看起来是中国美术史上一桩板上钉钉的事,那也只是缘于10世纪以后的文人墨客在不断重弹张彦远的老调,以致摆出一副本末源流班班可考的模样。

虽然这一故事从未被质疑,但学术界对之也不是完全没有反应。邹清泉已经发现,无论是通过田野考古获得的美术遗迹,还是流传下来的摹本,目前所能见维摩诘图像与瓦官寺的维摩诘像都无关联②。这个观点与稍后陈韵如发表的一篇专论不谋而合,后者承认“这个顾恺之所创《维摩诘像》现仅见诸文献记载,究竟其实际面貌如何,仍是一不易解决的谜团”③。这么多的图像线索,顾恺之的维摩诘却还是像水中月、镜中花一般终难坐实,确实让人深感困惑。源头无法厘清,会不会意味着过去的工作是在缘木求鱼呢?假使《京师寺记》故事本身就有问题,那么注定所有的努力都是徒劳。于是,本文重启案卷,检视里面每一个环节,就显得很有必要了。

一、《建康实录》里的“异事别闻”

多数人会将故事的源头对准张彦远的《历代名画记》,但必须指出,张彦远在引《京师寺记》前还引了一段谢赫《画品》,并标明它转引自《建康实录》。只要对比一下《建康实录》卷八中的夹注,我们就很容易发现非独《画品》,后面《京师寺记》引文实则也是转录自《建康实录》。换言之,张彦远并没有真的看到这部《京师寺记》,而是使用了二手材料。这点非常关键,也极易被忽视。比如,《太平广记》卷二一〇引《历代名画记》的时候,就干脆跳过“《建康实录》云谢赫论江左画人”的开头,径直与《京师寺记》的引文相连,转引痕迹在不经意间被抹去,仿佛张彦远亲睹《京师寺记》原文一般④。

岛田修二郎察觉到《历代名画记》此处引文来源的问题,指出唐人张彦远却引用同为唐人许嵩《建康实录》中的两份材料,实在可疑,怀疑它们是后人附加上去的⑤。如果暂时把《历代名画记》是否存在“错简”的争论搁在一边,岛田氏的疑虑倒也不难回答:张彦远之所以未能征引到原始文献,很可能是《京师寺记》当时已经亡佚,而《建康实录》中的引文则成了他的唯一来源。事实上,张彦远曾透露过自己陷于缺少文献材料的窘境,如在顾恺之传的末尾,他无奈地承认由于找不到“妙本”去校勘画家的三篇画论,只好任由错误继续传递下去。这当然不是张氏的敷衍之词,在《历代名画记》中他把最大的篇幅以及最高的褒扬留给了顾恺之,足见对画家青睐有加,可是他做了最大的努力仍不能尽善,则表明在9世纪上半叶一些六朝文献的确很难得到。同时,许嵩之后再也无人引用过《京师寺记》,则从另一个角度证明这部书在张彦远撰《历代名画记》之前就已经失传了。

《历代名画记》中的引文既是转引,那么我们现在还是把目光移到《建康实录》卷八小字夹注上吧。《建康实录》成书在唐肃宗时期(756—762),特色鲜明,在编纂上大量采用注记来补充正文,对此,许嵩序言里有所交代:“其有异事别闻,辞不相属,则皆注记,以益见知。使周览而不烦,约而无失者也。”⑥也就是说,关于六朝建康城里发生的一些奇闻异事,作者把它们放到注释那里,用以弥补正文的不足,如此安排的好处是既拓宽读者的知识面、增添阅读趣味,又不影响正文的简洁。许嵩为顾恺之“画绝”添加的小字夹注——即《画品》与《京师寺记》的引文——就是那种“异事别闻”。它们绘声绘色地讲述了画家如何运五十匹绢画一像而须臾立成,为瓦官寺画壁而观者如堵、日进百万等惊人技艺。这些传奇性的注文远比前面的正文生动有趣,博人眼球,这应该就是张彦远明知二手文献,还要执意转录它们的原因吧。不过,《建康实录》里一段小字注释却借此摇身一变,在《历代名画记》里升格成为正文,不能不说,张彦远的做法并不代表许嵩的本意。

其实,《建康实录》卷八中的两段引文都有很大问题。许嵩所见《画品》与今本差异极大,前者竟然把曹不兴、顾恺之、陆探微同列上品,后者则把顾恺之排在第三品且评价不高。这说明当时有两本不同的谢赫《画品》在流传,而许嵩挑出其中一个有利于自己行文的,至于它是否可靠却不在考虑范围之内。鉴于许嵩所附《画品》引文怪异且无从查证,我们便不能不对另外一条《京师寺记》的引文有所提防。同样,顾恺之画维摩诘的事也是无法核实,除了《京师寺记》外,未见载于其他六朝文献。许嵩之前只有黄元之《润州江宁县瓦棺寺维摩诘画像碑》提及此事⑦,可惜作者未言出处,来源似与《京师寺记》有异。不过,即便缺少可供比对的参考文献,《京师寺记》叙述中的低级失误还是不能掩饰:既说第一天来看顾恺之点睛的观众要付钱十万,结果又是“俄而得百万钱”,岂非等于说开光的那天才来了十个人,那“施者填咽”又从何谈起呢?另外,根据顾恺之生卒年来推算,兴宁年间他才十几岁,必须说这个年龄实在太年轻了⑧。关于顾恺之的明确纪年材料很少,而《京师寺记》提到的年号“兴宁”则成了编写画家年表时难得的参照,于是许多编写者不得不费尽口舌向读者保证像顾恺之那样的天才,在十七八岁或者二十出头的时候是可以具备卓越的绘画技艺的。但这么一来又引出麻烦,因为《京师寺记》已经明言:“兴宁中瓦棺寺初置,僧众设会,请朝贤鸣刹注疏。”所以阮璞反问道:“(顾恺之)兴宁元年仅十七岁,岂得齿名于‘朝贤’之列?故近人所定恺之生年,使人不能无疑也。”⑨看来,在顾恺之年表里塞进瓦官寺一段还真是件难事。慧皎《高僧传》卷五《晋京师瓦官寺竺法汰传》说:“晋兴宁中,沙门慧力启乞为寺,止有堂塔而已。及汰居之,更拓房宇,修立众业,又起重门,以可地势。”⑩原来,兴宁年间瓦官寺初建时规模很小,只有一座堂和一座塔,等到简文帝(371—372在位)时竺法汰至,寺庙方有所扩大,那么兴宁间墙上绘有顾恺之维摩诘像的“北殿”又从哪里来的呢⑪?

可见,《建康实录》卷八中的《画品》与《京师寺记》引文都有很大疑问。显然,许嵩的这部书不仅是在形式上与前史有极大区别,在内容上也是有意识地补充了其他史书阙载的、珍贵的六朝史料,但其中免不了穿插进一些街谈巷语、道听途说的小道消息。作者固然匠心独运,问题却是不小:《画品》的引文完全与谢赫对顾恺之的评价相左,而顾恺之画维摩诘之事则在时间、地点以及捐款数额上难以自圆其说。

更有个事实不容回避。顾恺之画维摩诘事几乎是《京师寺记》的一家之言,而它究竟是本什么样的书,我们现在都还不清楚,仅仅知道它的作者是刘宋僧人昙宗。《高僧传》提到了这位僧人和他的书,但名称各有不同,卷一《汉雒阳安清传》里称“昙宗《塔寺记》”;卷一三《宋灵味寺释昙宗传》里称“《京师塔寺记》二卷”;卷一四《序录》里称“沙门昙宗《京师寺记》”⑫。又,《隋书》“志”二八云:“《京师寺塔记》十卷,录一卷。刘璆撰。”又云:“《京师寺塔记》二卷,释昙宗撰。”⑬关于刘璆那本《京师寺塔记》的具体情况,我们同样一无所知。法琳(572—640)弟子陈子良(卒于632)与道世(卒于683)都说刘璆是梁朝人⑭,看来许嵩时代有两种六朝人写的《京师寺塔记》。杨晓春以为唐人多有述及刘璆书者,许嵩所引的《京师寺记》或许即出自刘璆《京师寺塔记》⑮。不过,本文以为既然许嵩称该书为“《京师寺记》”,则当以昙宗本为是。

二、《京师寺记》的性质

《昙宗传》记载了昙宗与宋孝武帝(453—464在位)之间两次对话,表明他距离顾恺之时代不远,故温肇桐相信昙宗所言顾恺之画维摩诘之事“是完全可能的”,“决非《京师寺记》作者昙宗和尚的有意渲染并夸大其辞”⑯。但许理和(Erik Zürcher)很早就怀疑这种通过收取观众门票来筹款的行为,指出《京师寺记》中的这个故事“极不可能”(highly improbable)⑰。许氏的看法可以通过黄元之的碑文证实,它里面的确没有顾恺之为观看点睛活动标出价码之说,只言当日信众捐献的除了铜钱之外,还有宝物、缯帛、布衣等等。黄元之的说辞有一定根据,众所周知,僧人不从事生产活动,对于他们来说,除了接受钱财之外,也亟需檀越们提供必要的生活物资。比如,太和元年(477)孝文帝在永宁寺设会,“施僧衣服、宝器有差”⑱;开皇(581—600)初年隋文帝布施给清禅寺的物品包括绢、布、绵、绫、锦、五色上米,尔后皇后又加上了钱、毡、剃刀⑲。关于这方面的资料,谢和耐(Jacques Gernet)有过详细的叙述,无须再作赘述⑳。可见,兴宁间瓦官寺僧众设会完全围绕着香火钱展开,并通过竞标方式来操作,就很不真实了。

不仅如此,顾恺之宣称为瓦官寺布施百万的说法也是靠不住的。大明六年(462)宋孝武帝建的新安寺落成,官员们纷纷布施,“多至一万,少不减五千”,而贫困的张融只施舍一百,使得皇帝不悦㉑。又,杨衒之提到在洛阳正始寺有一块石碑,背面刻着当年为这座寺庙捐助人的姓名以及捐助数额,其中侍中崔光(451—523)出手最大方,捐钱四十万,其次是捐钱二十万的陈留侯李崇,其余百官也都各有捐赠,但最少的也不低于五千㉒。据此看来,当时官员对寺庙布施的惯例大概是下限五千,通常一万,而对于崔光那样崇信佛教的高级官员则上不封顶,捐几十万也是有的。慧皎记录了三笔晋孝武帝施赠殁于宁康二年(374)竺法潜、太元五年(380)竺法义、太元十二年(387)竺法汰的治丧费,它们均是十万㉓,表明当时无论对于寺庙还是僧人的布施有一套约定俗成的做法。这在一定程度上倒与《京师寺记》中其时士大夫鸣刹注疏“莫有过十万”的说法相合,但又反衬出顾恺之夸下海口要为瓦官寺捐资百万是多么匪夷所思。至于黄元之说顾恺之“扣资数百,笇逾千万”更是离谱,只能看成是一种修辞方式了。

昙宗说顾恺之为维摩诘像点睛的情节也是半真半假。在6世纪华北地区的佛教、道教造像铭文中,一些造像者被冠以“开光明主”或“开佛光明主”等头衔,刘淑芬指出:(这些名词)“显示了在佛像落成之日有开光的仪式;而值得注意的是,不论在佛教或道教的资料里,此是开光仪式最早见诸于记载者。开光这个仪式的作用是为了把佛、菩萨等像的神灵引进所建造的佛像里……”㉔这么说来,顾恺之为维摩诘像点睛的行为倒不是突发奇想,而是一种正常的宗教仪轨。不过,若比较日本天平胜宝四年(752)四月九日东大寺举行的卢舍那佛“开眼供养会”,《京师寺记》的记载还是令人怀疑,因为那天即使两位天皇和文武百官都在场,为大佛点睛的人却是僧正南天竺人菩提仙那㉕。由此刘淑芬指出“六世纪中国佛像开光者也应当是僧人”㉖,之后柯嘉豪(John Kieschnick)重申了刘淑芬的说法,并强调点睛仪式是通过僧人而非工匠之手㉗。刘、柯二人的观点刚好解释西晋美术史上一桩怪事。孙畅之曾经提到一张卫协“人物不敢点眼睛”的《七佛图》㉘,现在看来佛画没有点睛,实乃尚未开光的缘故。如是,开光仪式的最早资料或可前推至3至4世纪,且对象不限于造像碑一种,还包括壁画和卷轴画,但顾恺之自己为维摩诘像点睛的说法就又漏出破绽,画家这样做存有僭越嫌疑。

接下来的问题是,昙宗和尚为什么会这样写?《京师寺记》几乎没有留下只言片语,连慧皎在《昙宗传》里也只是一笔带过书名而已。但假如我们把这个问题换成对《京师寺记》一书性质的讨论,也许会明白昙宗为什么要在顾恺之画维摩诘的事情上夸大其词,甚至不惜歪曲事实的原因。关于《京师寺记》的性质尚有一丝踪迹可寻。《隋志》把该书归于史部地理类,但唐人对史书的概念和分类与后人并不一致。如列地理类之首的《山海经》在《四库全书总目》中就被划入子部小说家类异闻之属,被视为“小说之最古者”㉙。那么我们在研究《京师寺记》的时候就要格外谨慎了,《隋志》中绝大多数的地理书已经散逸,我们根本不知道其中有多少是小说。

目前有一点可以确定,那就是昙宗编写《京师寺记》的本意是为了宣传寺庙而不是顾恺之。不过,借助顾恺之的名头,把一些半真半假的逸闻轶事讲得煞有介事,有助于提高瓦官寺的知名度,而传闻所产生的效应有时也是一笔巨大的无形资产。同样在兴宁年间,安乐人慧受法师游历建康时,对王坦之家的园子动了心,便向周围人声称自己梦到这里将会建一座寺庙。这原本属于痴人说梦,后者竟然信以为真,主动将自己园子里的一小块地划给前者。接着慧受又自导自演,说梦到一条青龙从南方飞来化为刹柱,然后第二天带人到江边寻找,结果不出所料,众人看到一根巨木正沿江而下。当这根木头竖立起来成为寺庙的刹柱之后,在一种强大的心理暗示之下,王坦之最终乖乖地献上了整个园子。不仅如此,他还带动邻居王雅、刘鬪、范宁一起捐献宅邸,这一片地便以慧受的籍贯命名为安乐寺㉚。这个故事让我们充分领教当时佛教徒的宣传手段是多么厉害,他们擅于利用舆论来蛊惑人心;也提示我们当竺法汰扩建瓦官寺的时候,他的邻居司马综为什么会感到焦躁不安,派人破坏瓦官寺的大门㉛。

有趣的是,一百多年后张僧繇画龙点睛的故事也是发生在安乐寺里㉜,再次为这座寺庙蒙上一层神秘的面纱。可是,张僧繇为什么不给四条白龙都点上眼睛,却留下两条?原因自不待言:要是四条龙都飞走了,安乐寺还拿什么来吸引游人呢?虽然张彦远没有说出故事的来源,但根据前面张僧繇为江陵天皇寺画《卢舍那佛像》及《仲尼十哲》和后面画天竺二胡僧之事,可以知道它还是佛教徒编造的,而“张画所有灵感,不可具记”云云㉝,当是张彦远转引了某位佛教人士的话㉞。

《历代名画记》卷五记戴逵至山阴灵宝寺造像之事,张彦远注云:“见《晋书》及《宋书》及《逵别传》、徐广《晋记》、《会稽记》、《郭子》、刘义庆《世说》、宋朝临川王《冥验记》。”㉟而《法苑珠林》卷一六亦引此事并补宋临川康王《宣验记》载戴逵见其佛像夜里放光之事,可知张彦远引文实出自刘义庆《宣验记》㊱。至此,我们不难发现六朝时期发生在瓦官寺、安乐寺、灵宝寺里一系列的“灵异”事件,其实都是佛教徒为宣传教义、扩大寺庙影响而精心策划的。鲁迅把《宣验记》这类“记经像之显效,明应验之实有,以震耸世俗,使生敬信之心”的小说称为“释氏辅教之书”㊲,而慧皎正是把《京师寺记》与《宣验记》归为一类:

宋临川康王义庆《宣验记》及《幽明录》、太原王琰《冥祥记》、彭城刘俊《益部寺记》、沙门昙宗《京师寺记》、太原王延秀《感应传》、朱君台《徵应传》、陶渊明《搜神录》,并傍出诸僧,叙其风素,而皆是附见,亟多疏阙。㊳

慧皎列举的《宣验记》等书虽已亡佚,但从李剑国的辑录来看,它们都是清一色的志怪小说㊴。至此,《京师寺记》的性质已十分明了:它不是一部讲述建康地区寺院历史的纪实文学,而是一部与《宣验记》《幽明录》性质相同的志怪小说。

慧皎对这些“辅教之书”很不满意,说它们“皆是附见,亟多疏阙”。刘苑如指出“疏阙”的批评未必是针对这些书内容是否真实,而是反映了慧皎对于佛教“记”体与僧传“传”体两种文体的认识差异㊵。此言大致不错,但“疏阙”仍然有史实疏缺的意思。比如,在《世说》刘孝标(462—521)注里就有一条《塔寺记》关于“高坐寺”的引文,余嘉锡指出该条在史实方面与《高僧传》所述“大异”㊶。在《安世高传》里慧皎则批评《宣验记》《京师寺记》等书严重失实,尤其是《京师寺记》关于晋哀帝(361—365在位)时安世高用度亭湖神得到的财物修整瓦官寺的说法十分荒谬,因为安世高早就在汉末圆寂了㊷。如此说来,《京师寺记》里的奇谈怪论还不止顾恺之画维摩诘一条呢。慧皎的《京师寺记》引文很简单,更完整的引文见于陈子良《辩正论》注,有意思的是,陈子良说他看到这个故事来自梁外兵尚书刘璆的《晋塔寺记》,而《宣验记》也有相同记载㊸。这说明刘璆的《晋塔寺记》(即《京师寺塔记》)中一部分内容直接袭取了昙宗的《京师寺记》,它们与《宣验记》内容重叠,属同一类志怪小说。

三、瓦官寺“三绝”及其他

一旦看清《京师寺记》志怪小说的本质,它对于瓦官寺——乃至建康城每一座寺庙——的叙事手法就不难想象了。顾恺之的《维摩诘像》、戴逵手制的五躯佛像以及师子国进贡的玉像,即所谓瓦官寺“三绝”㊹,只怕也是小说家之言。《法苑珠林》说戴逵为灵宝寺作的那件夜里放光的佛像后来被宋文帝迎走,供养在后堂,最后又被齐高帝以“欲以胜妙灵像镇抚法殿”的名义转移到正觉寺。《辩正论》则说戴逵为招隐寺“自制五夹纻像,并相好无比,恒放身光”㊺。同样,师子国进贡的玉像也不是一件普通的雕塑,张彦远引《梁书·外域传》说它“玉色特异,制作非人工力”㊻,所以当东昏侯萧宝卷(498—501在位)不惜毁掉玉像为宠妃潘玉儿制作钗钏之后,“俄尔而东昏侯暴卒”㊼。今本《梁书·诸夷传》与张彦远的引文基本差不多,然末尾不见“俄尔而东昏侯暴卒”八字,表明张彦远参考的那本《梁书》并不是姚思廉的,而姚本删去这八个字也是必须的,因为《南齐书》明言萧宝卷死于近臣所害而非暴卒。但更奇怪的是,《高僧传》卷一三《晋京师瓦官寺释慧力传》却说师子国玉像与戴逵所制五像及戴颙所治丈六金像“并皆在焉”。也就是说,在慧皎写《高僧传》的时候,玉像在瓦官寺里仍然保存完好。于是,我们终于发觉不独萧宝卷暴卒之说纯属捏造,连潘妃用师子国玉像作钗钏之说也是杜撰。合理的解释是,萧宝卷毁师子国玉像的传说最初也是出自《宣验记》之类的“释氏辅教之书”,并且时间不会早于《高僧传》的成书时间,即天监十八年(519);然后该故事被某部《梁书》采纳,而姚思廉的《梁书·诸夷传》则在这部《梁书·外域传》基础上又进行了修饰,但未能去尽抵牾之处,留下硬伤。

《慧力传》列出当时瓦官寺的几个有名看点,除了前面提到的三件塑像之外,还有瓦官寺塔以及王谧从地里掘出的一尊金佛像,却唯独对顾恺之的维摩诘像绝口不提。慧皎在《晋於潜青山竺法旷传》末尾提到顾恺之为竺法旷作赞传一事㊽,自然晓得顾恺之大名,但《慧力传》偏偏漏掉了顾恺之的维摩诘像,这不禁让人怀疑所谓瓦官寺“三绝”也是后来才出现的新名词。它应该也是当时的好事者受“释氏辅教之书”感染拼凑附会出来的,如会发神光的戴逵佛像、天然形成且具有庇护力量的师子国玉像,而顾恺之的《维摩诘》能够名列其中也是靠了它的神秘色彩,如黄元之说《维摩诘像》完工之后,“神光谢而昼夜明”“振动世界”“照耀虚空”㊾,张彦远则说成“光彩耀目数日”㊿。这些套话与戴逵佛像“恒放身光”的说法同属一个腔调,想来也是转述了某部“释氏辅教之书”[51]。可是,瓦官寺“三绝”又有多少真实可言呢?

有趣的是,瓦官寺历史上几乎每隔一段时间就会有“宝物”横空出世。开元(713—741)初年瓦官寺修讲堂,工匠在鸱吻内竹筒中发现王羲之的《告誓文》手稿[52]。会昌五年(845)诏令拆毁天下诸寺,一位僧人在瓦官阁南隅又找到一捆藏书,里面有数卷《隋书》遗稿以及一部名为《南部烟花录》的笔记,书的轴杆上题有“鲁郡文忠颜公”的签名[53]。乾符六年(879)或稍后,有传言瓦官寺里还藏有一架陈后主的羊车以及武则天的罗裙与佛幡[54]。这些传闻均属子虚乌有。董逌早就指出所谓瓦官寺的《告誓文》并不是王羲之的真迹而是“别本”[55]。《隋书》与《南部烟花录》的“鲁郡文忠颜公”签名也是拙劣模仿,造假者显然把颜师古与他的五世从孙颜真卿当成一个人,然前者才是《隋书》的编纂者,而后者则被封鲁郡公,谥文忠[56]。陈后主羊车的故事更是荒诞不经,大约编故事的人把晋武帝与卫玠乘羊车的事迹搞混,只是缘于陈后主与晋武帝一样荒淫无度,而卫玠字叔宝——凑巧,这两个字恰好是陈后主的名讳。至于武则天的罗裙与佛幡的传闻则真假莫辨。段成式提到长安招国坊崇济寺里“有天后织成蛟龙披袄子及绣衣六事”[57]。此说或有依据,法门寺地宫唐代衣物帐石碑上刻着咸通十五年(874)皇室礼佛供品,其中便有“武后绣裙一腰”[58]。武则天曾两次迎取法门寺佛骨舍利,可问题是唐代的瓦官寺早已失去皇家寺院的地位,那里还有什么东西能让天后甘心献上她的罗裙呢?

瓦官寺最后一个“六朝故物”是一尊梁代旃檀瑞像。按蔡絛的讲法,这尊优填王请巧匠以旃檀雕刻的佛陀真容瑞像是梁天监十八年扶南国上贡的,一直待在瓦官阁,太平兴国末年(984)由宋太宗下诏才迎取而来[59]。梁武帝迎旃檀瑞像确有其事,可《梁书》没有说明它放在何处[60]。当时建康似乎有两尊这样的雕像,一个在侯景之乱后的太清三年(549)被元帝迎去江陵,放在大明寺里供奉;另一个则在建康龙光寺,到隋开皇十七年(597)被释住力迁往江都长乐寺,这两个说法都出于道宣(596—667)之口[61]。道宣有幸见过大明寺的那一个,称赞它制作工艺异常完美,“卒非人工所成”[62]。江陵大明寺旃檀瑞像与建康龙光寺的旃檀瑞像之间的关系不明[63],但它们中间的一个确实后来被搬到了汴京启圣禅院,雍熙元年(984)日本僧人奝然专程赴汴京参拜过它,这点蔡絛讲的没错。不过,奝然的弟子盛算从汴京明圣观音禅院抄录《优填王所造栴檀释迦瑞像历记》——里面包括一篇后周显德五年(958)金陵长先精舍僧人楚南所述《栴檀释迦文佛像略赞》、南唐后主时期(961—975)江都开元寺僧人十明辑录的一份关于“优填王栴檀瑞像”流传始末的文书以及盛算自己的附记——反复说明汴京的旃檀瑞像是来自金陵长先寺而非瓦官寺[64]。看来蔡絛也不了解瓦官寺的历史,但若联想到前面一系列与瓦官寺有关的离奇而无稽的传闻,误读就情有可原了。

就安史之乱(755—763)后以梁朝为主题的传奇与诗歌呈现出的哀伤情绪,田晓菲指出“唐代的盛衰刺激了作家的历史想象,对梁朝的追忆投射了唐代作家对本朝的感慨”[65]。这个观点同样可以回答为什么中晚唐会出现一批以瓦官寺为故事背景的传奇小说[66]、一批与瓦官寺有关的“六朝故物”,以及蔡絛为什么在故土沦丧之后突然想起滞留旧都的旃檀瑞像。同时,我们应该注意许嵩正是在至德元年(756)开始撰写《建康实录》的,而张彦远《历代名画记》成书的大中元年(847),大唐帝国已经江河日下,瓦官寺又刚刚在会昌五年(845)毁寺运动中遭受灭顶之灾。裴铏讲述了一个凄婉的爱情故事:会昌某年的七月十五,落第考生颜濬在瓦官阁上邂逅一位凭栏独语、悲伤不已的女子,她告诉颜濬,她伤心的原因是这座高阁不久之后将被拆除[67]。故事往后的发展很快落入六朝及唐代人神相恋小说的俗套,但人物、故事时间与场景的设置还是流露出一股浓烈的伤感怀旧味道,原来这位女子就是陈后主宠妃张丽华的魂魄。在这个故事里,瓦官寺象征着整个南朝的精神世界,而它的毁灭就像张、孔二妃的香消玉殒,意味着南朝风流一去不返。附带一句,在《辩正论》里,瓦官寺是作为江左第一座寺庙被载入史册[68],那么裴铏选择它作为故事的发生地是颇有讲究的,瓦官寺在唐人——特别是那些追慕南朝繁华的唐人——心目中的地位可见一斑。

四、瓦官寺的位置与劫难

顾恺之画维摩诘传说在唐代流行不是偶然,它与同一时期流传的关于瓦官寺的各种传说一样,都重在渲染怀旧情绪而不是考据史实。实际上,如果仔细分析5—6世纪建康南部发生的一系列战争,我们不难发现唐人所见到的“瓦官寺”已不是原先的那座由慧力创建、竺法汰扩建的晋瓦官寺。这首先要从瓦官寺的地理位置谈起。许嵩讲瓦官寺在秦淮河南岸三井冈上,在它的南面是小长干里,东面靠近越城,西面则是长江[69]。陈沂的《南朝都建康图》清楚地标出了瓦官寺的位置,可以看到它离建康城南北咽喉要道朱雀航很近,并处在江边通往朱雀航的中间。由于建康城北面、西面环绕长江天堑,进犯之敌有时便会选择在它的上游登陆,转而从南面突破朱雀航,所以朱雀航以西的秦淮河南岸就成为两军厮杀的战场,而三井冈地区由于地势较高,又成为双方争夺的重点,这点从元嘉三十年(453)刘劭与柳元景义军角逐瓦官寺的行动得到确认[70]。尤其是那座依冈而建的瓦官寺“重门”,更易成为战争中一方的瞭望哨,这为瓦官寺招致无尽的灾祸。中兴元年(501)九月,为了与萧衍部队决一死战,李居士请求东昏侯火烧秦淮河南岸以开辟新战场,于是自朱雀航以西、新亭以北所有的房屋均被焚烧殆尽[71]。太清二年(548)十二月,侯景在攻打台城的同时,又命令烧毁秦淮河南岸全部民居和寺庙[72],准备迎击朱雀航方向赶来的增援部队。需要提醒一点,此时侯景登上禅灵寺的门楼观察南岸动态,由此可见他与李居士为什么在镇守朱雀航之前一定要抢先烧掉对岸所有的建筑——特别是那些拥有高大门楼的寺庙。等到四年之后(552)的三月,王僧辩大军收复建康的时候,建康已经满目疮痍,人口不足原先的百分之一二,而秦淮河南岸则荒无人烟[73]。颜之推后来说当他坐着囚车,路过长干里颜家老宅的那一刻,亲眼目睹国破家亡,忍不住泪流满面,而生黍离麦秀之悲[74]。长干里附近的瓦官寺又怎能独自幸免于这场空前浩劫?

《辩正论》卷三《十代奉佛上篇》引《舆地图》云:“都下旧有七百余寺,属侯景作乱,焚烧荡尽。有陈大统国,及细民备皆修造,连甍接栋栉比皇居,表塔相望星罗治下,书经造像不可纪言。”[75]这是说经过侯景之乱,京师建康几乎成为一片焦土,旧有的七百座寺院已经完全被战火烧毁,后来所谓南朝寺院乃是陈朝五代君主重新修复的。镰田茂雄说法琳引用的“《舆地图》”可能就是顾野王的《舆地志》,可以信赖[76]。无论怎样,我们知道法琳年少时曾游历金陵楚郢,负笈求学,并且《舆地图》此段引文也被道宣永徽元年(650)成书的《释迦方志》以及道世总章元年(668)成书的《法苑珠林》转载[77],说明初唐几位高僧一致认可法琳的说法,即建康城原来的寺院在侯景之乱中都被焚烧荡尽。这与正史对于这一时期建康城惨状的描写以及幸存者颜之推目击的情境一致。

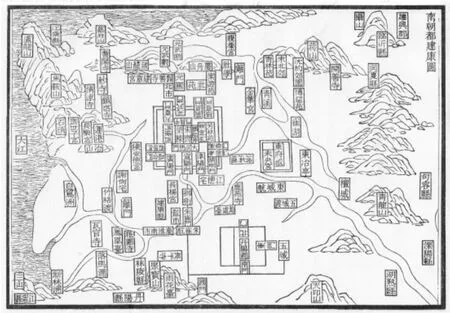

南朝都建康图

《十代奉佛篇》系统地记载了西晋以下至唐初十代皇帝、王公、大臣的奉佛事迹,尤其是保存了历代皇帝造像立寺、设斋度僧、诵经持戒的事例,以及历代僧尼、寺庙、译经的数目情况,其中提到陈武帝“修治故寺三十二所”,陈文帝“修治故寺六十所”,陈宣帝“修补故寺五十所”[78],而类似的功绩不见于南朝前代帝王。法琳给出的数字与《舆地图》的引文前后呼应,只可惜未能一一例举“修治”“修补”的一百四十二所“故寺”的具体名字,瓦官寺应当就是其中一所。我推测瓦官寺的主体建筑最晚在光大元年(567)已经差不多修复完毕,这一年高僧智来到这里,并在此驻锡八年,直到太建七年(575)才离开[79]。北宋端拱二年(989)传教沙门常谨搜集《地藏菩萨像灵验记》第二十八条《金城瓦官寺西壁画地藏灵化记》有关于这一时期瓦官寺的珍贵记录:

瓦官寺内西壁,画地藏菩萨圣像,貌如中老比丘,纳衣文彩鲜洁。每日夜五更初放光明,见之者十而一二。近代天竺沙门华天,颇神异,祈请像感,具见光明,曰:“此像昔日隋国之智禅师,为救三涂众生苦轮,所图画色像。然放光明,照六道之中,见像及,游三恶趣,说法华经,救苦与乐云云。”闻此事后,礼拜供养者,颇多矣。[80]

按常谨自叙,《地藏菩萨像灵验记》中的材料要么是他“寻其先迹”而来,要么是“咨询口实”而来。第二十八条则隐约显示瓦官寺曾在6世纪六七十年代经历一次重装,智亦参与其中,新的宗教偶像地藏菩萨出现在它的西壁上面。

唐人所见的瓦官寺并不是晋代原物,还可以从大名鼎鼎的瓦官阁那里找到蛛丝马迹。张敦颐、王象之、祝穆、周应合都声称这座高阁是“梁朝故物”,南唐时犹存[81],这些南宋地志专家众口一词倒不是没有一点凭据。天宝十载(751)鉴真第五次东渡失利,折往江宁,他下船后的第一件事便是拜访瓦官寺,并登临瓦官阁,鉴真的弟子思讬也说宝阁“是梁武帝之所建也,至今三百余岁”[82]。但等到淳熙五年(1178),韩元吉亲历瓦官寺并考察这里的《寺记》,才明确指出所谓“梁瓦官阁”其实是贞观二年(628)建成的[83]。这在一定程度上证实了前面的判断,唐人所见到的瓦官寺实际上是侯景之乱之后修复的,瓦官阁则是贞观二年新建的。

五、“强题名氏”

顾恺之到底有没有在瓦官寺画过维摩诘呢?该事不见于《晋书·顾恺之传》。陈世骧(Chen Shih-hsiang)指出《晋书·顾恺之传》的编写材料来自《世说》以及三部唐前已佚晋史——何法盛(活动于4世纪晚期)《中兴书》、檀道鸾(活动于5世纪中期)《续晋阳秋》以及臧荣绪(415—488)《晋书》,可以发现很多情况下,顾恺之的逸事被一字不落地抄进了7世纪《晋书》[84]。但显然,瓦官寺的故事并未被这些离顾恺之最近的三位史家所记录,并且还应该注意一点,它也没有被刘孝标的“世说注”采纳,尤其是《塔寺记》已被列入征引书目的情况下。

如果顾恺之确实为瓦官寺画过壁画,那么这个时间也不可能在竺法汰扩建瓦官寺的年代即371年之前。顾恺之的行踪鲜有纪年,早年一直在桓温手下,后来辗转于殷仲堪、桓玄之间,似乎长期生活在江陵,直到元兴元年(402)才回到建康担任散骑常侍一职,与建康的佛教界发生联系[85],最后卒于409年,故顾恺之为瓦官寺北殿画壁的时间只能在402—409年之间,仅有此时画家才算作“朝贤”。若再考虑壁画是按《维摩诘经》鸠摩罗什译本“维摩诘默然无言”一段绘制的,时间范围还可进一步缩小到406—409年之间。至于该传说出现的时间上限,不会早于《世说》的成书时间,即刘义庆任荆州刺史的元嘉九年(432)到元嘉十六年(439)之间。慧皎没有明确昙宗圆寂时间,但既称其为“宋灵味寺释昙宗”,传说出现的时间下限则在479年。壁画最初的模样不得而知,但绝不可能像后来宣传得那么神奇,这是刘义庆、何法盛、檀道鸾、臧荣绪、刘孝标、慧皎等人均无视它的原因。当然,这仅仅是推测,更可能顾恺之根本就没有为瓦官寺画过维摩诘。

至于唐人见到的那铺维摩诘像,是侯景之乱以后瓦官寺复建时另一个画家的作品,它最后被贴上了顾恺之的标签。其实,在《历代名画记》里面已经留下线索:

顾生首创《维摩诘像》,有清羸示病之容,隐几忘言之状,陆与张皆效之,终不及矣。(原注:张墨、陆探微、张僧繇,并画《维摩诘居士》,终不及顾之所创者也。)[86]

这是张彦远对顾恺之维摩诘像的评论,与对刘宋画家袁倩同名作品的评价自相矛盾:

又《维摩诘变》一卷,百有余事,运思高妙,六法备呈,置位无差。若神灵感会,精光指顾,得瞻仰威容,前使顾陆知惭,后得张阎骇叹。[87]

前面说顾恺之的维摩诘世间无人可及,后面却又说袁倩的《维摩诘变》让顾恺之、陆探微感到羞愧,张彦远如此前后不一让人莫名其妙,而所谓“神灵感会、精光指顾”简直就是瓦官寺维摩诘像放射“神光”的翻版,更令人不解。但对照谢赫对袁倩的赞词“比方陆氏,最为高逸。象人之妙,亚美前贤”[88],瓦官寺北殿采用了袁倩《维摩诘变》的粉本倒是合乎情理。

这种指鹿为马的例子在六朝画史上并不鲜见。裴孝源说他著录的二百九十八卷魏晋以来前贤遗迹里,有二十三卷“恐非晋宋人真迹,多当时工人所作,后人强题名氏”[89]。关于这批伪作的具体情况,裴氏指出了有十二卷被冠以“陆探微”的名义,并附有梁、陈题记,没有明确点出剩下的十一卷。不过,排在第二十九位出场的张墨《维摩诘变相图》极可能就是其中之一,下方的小字注说它不在《梁太清目》里。裴氏著录时按“品格高下,列为先后”,然卫协既名列第三,与卫协并有“画圣”之誉、又同居“上品”的张墨当不致沦落到如此地步。另外,这张《维摩诘变相图》要比袁倩的那张早一百多年,若按金维诺袁倩之前均为单身维摩、之后才出现维摩变的观点[90],张墨的《维摩诘变相图》则是赝品无疑。那么,瓦官寺的《维摩诘》呢?黄元之说这铺壁画“考东汉之图,采西域之变”[91],这暗示壁画是《维摩诘变》而非《维摩诘》一躯。黄元之的说法被《册府元龟》中的一条引文证实:

晋义熙初,师子国献玉像,形制殊特,殆非人工。此像在瓦棺寺,先有徵士戴安道手制佛像五躯,及长康画维摩诘诸图,世人谓之三绝。[92]

这段话与今本《梁书·诸夷传》以及张彦远所引《梁书·外域传》略有不同,多出的“诸图”二字真是耐人寻味,表明瓦官寺的维摩诘就像黄元之讲的一样,是一组关于维摩诘经变的大型壁画,而不是单身维摩。张正学注意到了《润州江宁县瓦棺寺维摩诘画像碑》中“考东汉之图,采西域之变”一句的重要性,不过因此将顾恺之的维摩诘变视为最早经变画,并把维摩诘变的流行时间前推到东晋兴宁间,甚至得出“‘变’恐怕也在东晋初年就已诞生”的结论[93],则本文不能接受,该观点需要建立在黄元之所见维摩诘变一定是顾氏本人所画这一前提之上。

揣摩《贞观公私画史》中张墨《维摩诘变相图》的出场顺序及下方的小字注,裴孝源在不经意间透露一条重要的信息:名画的制假与作伪在梁、陈时期就已经开始,仿冒的对象是那些名气很大的画家,而伪作里就有以维摩诘变为主题的。虽然顾恺之没有“画圣”张墨以及“古今第一”陆探微那样的技艺,但是他早年周游权贵之间,晚年荣膺散骑常侍之列,得居省内,伴驾左右,即其所谓“登之常伯之列,饰以貂珰之晖”[94];文采好,善言辞,见解独特,行为乖张,尤其是对刻画眼睛发表过一系列宏论[95],并依靠《世说》的流行而声名远播,终获《晋书》立传的资格,顾恺之的名望自是张、陆二人难以望其项背的。因此,没有比顾恺之更合适的画家来充当瓦官寺点睛故事的主角了,而六朝画作最后总是算在顾恺之头上也不意外。米芾记录了多个假冒“顾笔”的六朝画,其中最夸张的是一张《梁武帝翻经像》[96]。另外,张彦远著录了一件顾恺之的《桂阳王美人图》,冈村繁、谷口铁雄指出它与陆探微的《宋桂阳王宠妃像》同题,但宋桂阳王刘休范(448—474)是不可能成为顾恺之的作画对象的[97]。这说明陆探微的画也被换上了“顾恺之”的名号。

结语

顾恺之可能在任散骑常侍期间(402—409)为瓦官寺画过维摩诘像。六七十年之后,一些佛教徒看中了顾恺之的名望、头衔以及传奇性,开始在一铺维摩诘像上做起了文章,炮制出瓦官寺“三绝”之类的故事来吸引信众。这批从瓦官寺流传出来的新神话在《高僧传》成书的天监十八年之前的影响力微乎其微,并不受史家以及佛教人士重视,而只见于《京师寺记》那样的志怪小说里面。

太清三年即549年,侯景攻入台城,内府图画数百函被焚毁,而幸存的十几万卷图书又在555年西魏军攻陷江陵之前被萧绎几乎烧尽。两次浩劫对建康城以及梁代以前的绘画名迹造成巨大伤害。至于唐人所见瓦官寺里的维摩诘像,那是6世纪后半叶随着瓦官寺复建而重新绘制的,它的粉本与袁倩《维摩诘变相图》有着更紧密的传承关系。唐人从来没有严肃地考虑过这铺新维摩诘像的作者问题,因为瓦官寺与顾恺之已经成为让他们眷念与寄托的南朝精神符号,对这一点,研究者必须看到。

①㉘㉜㉝㉟㊻㊼㊿[86][87] 谷口鉄雄編『校本歴代名畫記』(中央公論美術出版,1981年)72頁,69頁,92頁,93頁,78頁,73頁,73頁,72頁,31頁,84頁。

② 邹清泉:《虎头金粟影:维摩画像研究献疑》,载《故宫博物院院刊》2010年第4期。

③ 陈韵如:《维摩诘形象在东亚绘画中的流转》,石守谦、廖肇亨主编《东亚文化意象之形塑》,(台湾)允晨文化实业股份有限公司2011年版,第369页。

④[67] 《太平广记》,中华书局1961年版,第1608页,第2771—2773页。

⑤ 島田修二郎『中国絵画史研究』(中央公論美術出版,1993年)436頁。

⑥ 许嵩:《建康实录》“序”,中华书局1986年版,第1页。

⑦[91] 《全唐文》,中华书局1983年版,第2700页上,第2700页上。

⑧ 这里采用吴诗初《从祭牙文谈顾恺之》(载《大公报》1964年5月31日“艺林副刊”)所考订的顾恺之生卒年(348—409),温肇桐、林树中均采此说。又,堂谷憲勇《支那美術史論》(桑名文星堂,1944年,70頁)作343—405年;马采《顾恺之研究》(上海人民美术出版社1958年版,第9页)、俞剑华等《顾恺之研究资料》(人民美术出版社1962年版,第125—130页)均作344—405年;潘天寿《顾恺之》(上海人民美术出版社1958年版,第15—16页)作345—406年;金原省吾《支那上代畫論研究》(岩波書店,1924年,7頁)作346—407年。按后几种说法,顾恺之画壁时的年龄在二十岁上下。

⑨ 阮璞:《画学丛证》,上海书画出版社1998年版,第318页。

⑩⑫㉓㉚㉛㊳㊷㊽ 释慧皎:《高僧传》,中华书局1992年版,第193页,第7、513、524页,第157、172、193页,第481—482页,第193页,第523—524页,第7—8页,第206页。

⑪ 《京师寺记》引文前还有一段话:“长康又曾于瓦棺寺北小殿画《维摩诘》,画讫,光彩耀目数日。”(谷口鉄雄編『校本歴代名畫記』72頁。)

⑬ 《隋书》,中华书局1973年版,第985页。

⑭ 释法琳:《辩正论》,《大正新修大藏经》第52卷,(台湾)佛陀教育基金会1990年版,第539页中;周叔迦、苏晋仁:《法苑珠林校注》第6册,中华书局2003年版,第2877页。

⑮ 杨晓春:《唐僧清彻〈金陵塔寺记〉考略》,载《南京晓庄学院学报》2013年第5期。

⑯ 温肇桐:《顾恺之新论》,四川美术出版社1985年版,第48、50页。

⑰ Erik Zürcher,The Buddhist Conquest of China,Leiden:E.J.Brill,1972,p.365,n.261.

⑱ 《魏书》,中华书局1974年版,第3039页。

⑲ 释道宣:《续高僧传》,《大正新修大藏经》第50卷,第568页中。

⑳ 谢和耐:《中国5—10世纪的寺院经济》,耿昇译,上海古籍出版社2004年版,第198—232页。

㉑ 《南齐书》,中华书局1972年版,第721页;《南史》,中华书局1975年版,第833页。

㉒ 周祖谟:《洛阳伽蓝记校释》,中华书局1963年版,第89页。

㉔㉖ 刘淑芬:《五至六世纪华北乡村的佛教信仰》,载(台湾)《中研院历史语言研究所集刊》1993年第63本第3分。

㉕ 筒井英俊編『東大寺要錄』(全國書房,1944年)46—48頁。

㉗ John Kieschnick,The Impact of Buddhism on Chinese Material Culture,Princeton:Princeton University Press,2003,pp.60-62.

㉙ 《四库全书总目》,中华书局1965年版,第1205页中。

㉞ “张画所有灵感,不可具记”之例见于《法苑珠林》卷一四《唐益州法聚寺画地藏菩萨缘》。据说法聚寺里的张僧繇手绘地藏菩萨像无论怎样“展转图写”,摹本都会发出不可思议的光芒。道世似乎见证了麟德二年(665)一件摹本的放光奇迹,并说这年八月皇宫里也开始供养张僧繇地藏菩萨像的摹本,而后摹本就传遍京城内外,“并皆放光”。这么看来,张彦远说张僧繇画有灵异,当是从《法苑珠林》之类的佛教小说里转录的(周叔迦、苏晋仁:《法苑珠林校注》第2册,第488页)。

㊱ 周叔迦、苏晋仁:《法苑珠林校注》第2册,第543页。又,李剑国指出《历代名画记》卷五记戴逵山阴灵宝寺造像之事与《法苑珠林》卷一六记戴逵见其佛像夜里放光之事同为一条,并出《宣验记》,只是《历代名画记》讹为《冥验记》(《唐前志怪小说史》,天津教育出版社2005年版,第472页)。

㊲ 鲁迅:《中国小说史略》,《鲁迅全集》第9卷,人民文学出版社2005年版,第56页。

㊴ 李剑国:《唐前志怪小说史》,第376—402、465—482页。

㊵ 刘苑如:《朝向生活世界的文学诠释——六朝宗教叙述的身体实践与空间书写》,(台湾)新文丰出版股份有限公司2010年版,第195—247页。

㊶ 余嘉锡:《世说新语笺疏》上册,上海古籍出版社1993年版,第101页注释2。

㊸㊺[68][75][78] 释法琳:《辩正论》,《大正新修大藏经》第52卷,第539页中,第505页中,第502页下,第503页下,第503页中、下。

㊹[60][71][72] 《梁书》,中华书局1973年版,第800页,第790页,第12页,第844页。

㊾ 《全唐文》,第2700页上。

[51] 释法琳《辩正论》卷六云:“自像流东被正化南移,夕梦金人河浮玉马;神光导于湘水,瑞彩发于檀溪……长沙标聚日之姿,庐岳显融金之质,其事广焉。略而言矣,如干宝《搜神》、临川《宣验》及《徵应》《冥祥》《幽明录》《感应传》等,自汉明已下讫于齐梁,王公守牧清信士女,及比丘比丘尼等,冥感至圣目睹神光者,凡二百余人。”(《大正新修大藏经》第52卷,第530页中、下)可见,关于瓦官寺维摩诘像放射“神光”的说法绝非文学修辞,而是“释氏辅教之书”的一种程式化语言。

[53] 周南:《山房集》卷五,《宋集珍本丛刊》第69册,线装书局2004年版,第618页下—619页上。

[54] 陆龟蒙:《笠泽丛书》卷二,何锡光《陆龟蒙全集校注》下册,凤凰出版社2015年版,第1142—1143页。

[55] 董逌:《广川书跋》卷六,《中国书画全书》第2册,上海书画出版社2009年版,第64页下。

[56] 李剑国:《唐五代志怪传奇叙录》下册,南开大学出版社1993年版,第555—563页。

[57] 段成式:《酉阳杂俎》续集卷六,中华书局1981年版,第260页。

[58] 韩伟:《法门寺地宫唐代随真身衣物账考》,载《文物》1991年第5期。

[59] 蔡絛:《铁围山丛谈》,中华书局1983年版,第82—84页。

[61] 释道宣:《广弘明集》卷一五,《大正新修大藏经》第52卷,第202页中;释道宣:《集神州三宝感通录》卷中,《大正新修大藏经》第52卷,第419页下;释道宣:《续高僧传》卷二九,《大正新修大藏经》第50卷,第695页上、中。

[62] 释道宣:《道宣律师感通录》,《大正新修大藏经》第52卷,第438页中。

[63] 尚永琪认为建康龙光寺的旃檀瑞像即大明寺的旃檀瑞像,并试图勾画出它的流传经过(尚永琪:《优填王旃檀瑞像流布中国考》,载《历史研究》2012年第2期)。

[64] 盛算「優填王所造栴檀釋迦瑞像歷記并附记」,『大日本佛敎全書』第114卷(佛書刊行會,1917年)309—320頁。

[65] 田晓菲:《烽火与流星:萧梁王朝的文学与文化》,中华书局2010年版,第328页。

[66] 这批小说是《太平广记》卷一二八李复言《尼妙寂传》、卷一六〇佚名《秀师言记》、卷三五〇裴铏《颜濬传》、卷三六六温庭筠《曹朗传》、卷四九一李公佐《谢小娥传》,所记时间从建中末(783)到会昌年间(841—846)不等。

[69] 许嵩:《建康实录》,第1—2、44、233页。

[70] 《宋书》,中华书局1974年版,第1987页。

[73] 《南史》,中华书局1975年版,第2014页。

[74] 《北齐书》,中华书局1972年版,第621页。

[76] 镰田茂雄:《中国佛教通史》第3卷,(台湾)佛光出版社1986年版,第253页。

[77] 释道宣:《释迦方志》卷下,上海古籍出版社2011年版,第114—115页;周叔迦、苏晋仁:《法苑珠林校注》第6册,第2891页。

[79] 戒应:《国清百录》卷四附《智者大禅师年谱事迹》,《大正新修大藏经》第46卷,第823页中。

[80] 常谨:《地藏菩萨像灵验记》,《卍续藏经》第149册,(台湾)新文丰出版股份有限公司1994年版,第367页下。

[81] 张敦颐:《六朝事迹编类》卷一一,上海古籍出版社1995年版,第116页;王象之:《舆地纪胜》卷一七,四川大学出版社2005年版,第793页;祝穆:《方舆胜览》卷一四,中华书局2003年版,第245页;周应合:《景定建康志》卷二一,《宋元珍稀地方志丛刊·甲编二》,四川大学出版社2007年版,第984页。

[82] 真人元开:《唐大和上东征传》,中华书局1979年版,第79页。

[83] 韩元吉:《南涧甲乙稿》卷一五,商务印书馆1936年版,第289页。

[84] Chen Shih-hsiang,Biography of Ku K’ai-chih,Berkeley:University of California Press,1953,p.4.

[85] 《晋书》本传说顾恺之义熙(405—418)初任散骑常侍,然慧皎《竺法旷传》说元兴元年竺法旷去世,散骑常侍顾恺之为其作赞传,则402年时顾恺之已经回到建康。

[88] 谢赫:《古画品录》,于安澜编《画品丛书》,上海人民美术出版社1982年版,第7页。

[89] 裴孝源:《贞观公私画史序》,《画品丛书》,第28页。

[90] 金维诺:《敦煌壁画维摩变的发展》,载《文物》1959年第2期。

[92] 《册府元龟》卷八六九,中华书局1960年版,第10313页上。

[93] 张正学:《变·变相·变文——从唐人黄元之“西域之变”说起》,载《求是学刊》2014年第6期。

[94] 《北堂书钞》卷五八引顾恺之《拜员外散骑常侍表》,中国书店1989年版,第193页上。

[95] 余嘉锡:《世说新语笺疏》下册,第720—721页;《太平御览》卷七〇二引《俗说》,中华书局1960年版,第3133页上。

[96] 米芾:《画史》,《画品丛书》,第188页。

[97] 岡村繁、谷口鉄雄訳「歴代名画記」注66,目加田誠編『中国古典文学大系54文学芸術論集』(平凡社,1974年)350頁。