“骠国献乐”所用乐器考

葛恩专 赵金科

(贵州师范学院 贵州 贵阳 550018)

一、史料中的乐器

中唐德宗时期,骠国(位置在现今西南地区)曾经不远万里来唐宫廷献乐。文献所载的十九种乐器,不仅能够反映出骠国乐器印度化与土俗性的双重特性,而且对于骠国乐与印度乐的双向互动、骠国乐与唐宫廷音乐交流来说,均有重要意义。因此,对这十九种乐器做进一步考证的工作,实有必要。

据《新唐书·南蛮传》记载:“雍羌亦遣弟悉利移城主舒难陀献其国乐,至成都,韦皋复谱次其声。以其舞容、乐器异常,乃图画以献。工器二十有二,其音八:金、贝、丝、竹、匏、革、牙、角。金二、贝一、丝七、竹二、匏二、革二、牙一、角二。铃钹四,制如龟兹部,周圆三寸,贯以韦,击磕应节。铁板二,长三寸五分,博二寸五分,面平,背有柄,系以韦,与铃钹皆饰绦纷,以花氎缕为蕊。螺贝四,大者可受一升,饰绦纷。有凤首箜篌二:其一长二尺,腹广七寸,凤首及项长二尺五寸,面饰虺皮,弦一十有四,项有轸,凤首外向;其一顶有条,轸有鼍首。筝二:其一形如鼍,长四尺,有四足,虚腹,以鼍皮饰背,面及仰肩如琴,广七寸,腹阔八寸,尾长尺余,卷上虚中,施关以张九弦,左右一十八柱;其一面饰彩花,傅以虺皮为别。有龙首琵琶一,如龟兹制,而项长二尺六寸余,腹广六寸,二龙相向为首;有轸柱各三,弦随其数,两轸在项,一在颈,其覆形如狮子。有云头琵琶一,形如前,面饰虺皮,四面有牙钉,以云为首,轸上有花象品字,三弦,覆手皆饰虺皮,刻捍拨为舞昆仑状而彩饰之。有大匏琴二,覆以半匏,皆彩画之,上加铜瓯。以竹为琴,作虺文横其上,长三尺余,头曲如拱,长二寸,以绦系腹,穿瓯及匏本,可受二升。大弦应太蔟,次弦应姑洗。有独弦匏琴,以斑竹为之,不加饰,刻木为虺首;张弦无轸,以弦系顶,有四柱如龟兹琵琶,弦应太蔟。有小匏琴二,形如大匏琴,长二尺;大弦应南吕,次应应钟。有横笛二:一长尺余,取其合律,去节无爪,以蜡实首,上加狮子头,以牙为之,穴六以应黄钟商,备五音七声;又一,管唯加象首,律度与荀勖《笛谱》同,又与清商部钟声合。有两头笛二,长二尺八寸,中隔一节,节左右开冲气穴,两端皆分洞体为笛量。左端应太蔟,管末三穴:一姑洗,二蕤宾,三夷则。右端应林钟,管末三穴:一南吕,二应钟,三大吕。下托指一穴,应清太蔟。两洞体七穴,共备黄钟、林钟两均。有大匏笙二,皆十六管,左右各八,形如凤翼,大管长四尺八寸五分,余管参差相次,制如笙管,形亦类凤翼,竹为簧,穿匏达本。上古八音,皆以木漆代之,用金为簧,无匏音,唯骠国得古制。又有小匏笙二,制如大笙,律应林钟商。有三面鼓二,形如酒缸,高二尺,首广下锐,上博七寸,底博四寸,腹广不过首,冒以虺皮,束三为一,碧绦约之,下当地则不冒,四面画骠国工伎执笙鼓以为饰。有小鼓四,制如腰鼓,长五寸,首广三寸五分,冒以虺皮,牙钉彩饰,无柄,摇之为乐节,引赞者皆执之。有牙笙,穿匏达本,漆之,上植二象牙代管,双簧皆应姑洗。有三角笙,亦穿匏达本,漆之,上植三牛角,一簧应姑洗,余应南吕,角锐在下,穿匏达本,柄觜皆直。有两角笙,亦穿匏达本,上植二牛角,簧应姑洗,匏以彩饰。”①[宋]欧阳修 宋祁撰《新唐书》,中华书局,2013年版,第6312-6313页。

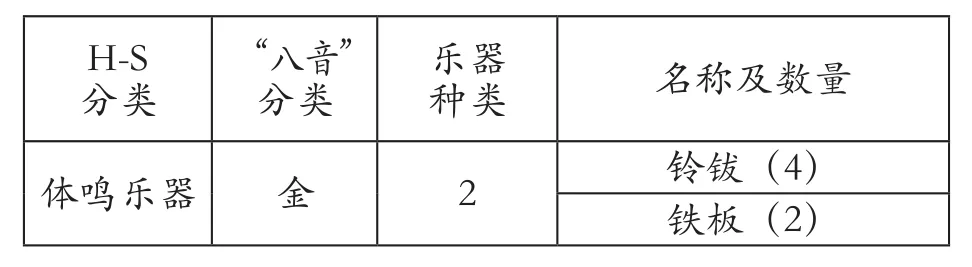

这段一千余字的史料对骠国乐的乐器形态、乐器数量、乐律使用等都做了详细记载,成为研究骠国乐器特性的重要史料。文中按“金、贝、丝、竹、匏、革、牙、角”的分类方法对乐器进行划分,显然是借鉴了古代西周时期“八音分类法”中按乐器制作材料的不同进行划分的原则。这种划分乐器的方法由于产生时间悠久,在当时具有一定进步意义。但随着新乐器在不同时代有了新的变迁和发展,或者由于同一件乐器可能包含两种或以上不同材料等情况,故随着时代的发展渐渐暴露出一定的局限性。例如,上文中乐器牙笙是应划分在牙类还是匏类,三角笙是应划分在角类还是匏类呢?西方学者霍恩博斯特尔(Hornbostel)和萨克斯(Sachs)等主张用发出声波的震动母体对乐器进行分类。这种划分方法克服了乐器本身的局限性,更具科学性,也被当今学者所认同。以下笔者结合文献中对各种乐器的记载,运用“萨克斯——霍恩博斯特尔”乐器分类法与中国的“八音”乐器分类列表对比,展开进一步分析(见表1)。

表1:骠国乐中所用乐器的分类及数量

气鸣乐器贝 1 螺贝(4)竹 2 横笛(2)两头笛(2)匏 2 大匏笙小匏笙牙 1 牙笙角 2 三角笙(2)两角笙弦鸣乐器 丝 7凤首箜篌(2)筝(2)龙首琵琶(1)云头琵琶(1)大匏琴(2)小匏琴(2)独弦匏琴膜鸣乐器 革 2 三面鼓(2)小鼓(4)

对比文字记载与表格所列乐器,我们不难发现其中存在一个较为矛盾的现象,即工器二十二与所列乐器十九不相对应。这到底是史官记录上的舛误,还是如林谦三所说“这二十有二之数,不是误记,便是连乐器以外的用具也包括在内的数字”①[日]林谦三《东亚乐器考》,上海书店出版社,2013年版,第82页。呢?如果参以白居易“玉螺一吹椎髻耸,铜鼓一击文身踊”的诗句看,其中有一件乐器——铜鼓似乎弥补了文献中漏记的乐器。

二、关于铜鼓的讨论

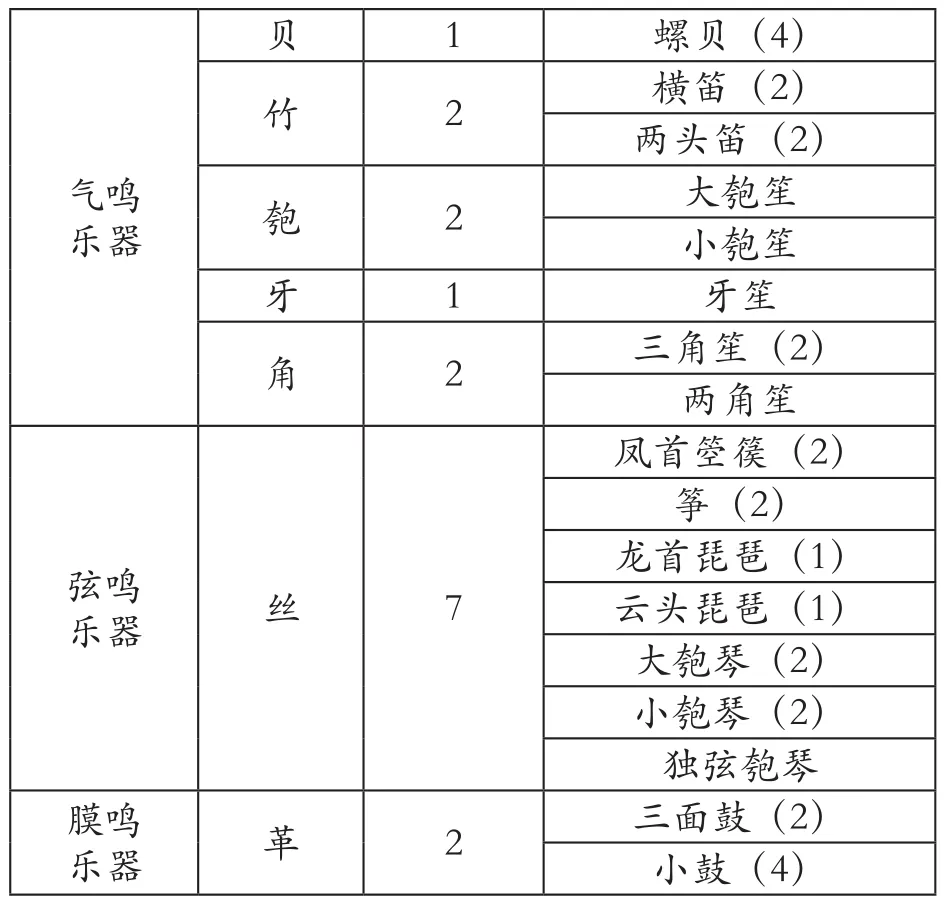

历来研究骠国献乐的学者中,对铜鼓的存在与否莫衷一是,各持己见。其主要矛盾也就是白居易《骠国乐》诗中对有铜鼓与《新唐书》中无铜鼓的记载,这个记载在不同时代被不同学者转述②关于骠国献乐中有铜鼓的记载,另见:[唐]刘恂《岭表录异》,广东人民出版社,1983年版,第7页。[宋]陈旸《乐书》 《四库全书》,上海古籍出版社,1989年版,第546页。[元]马端临撰《文献通考》,浙江古籍出版社,1988年版,第1195页。,故而给后期研究者在认识骠国献乐中有无铜鼓问题带来了不同意见。肯定铜鼓存在的学者多为文史学者及铜鼓研究者,否认铜鼓存在的音乐学者亦不在少数,梳理对比如下(见表2)。

表2:不同学者对骠国乐中“铜鼓”存在情况的不同意见及理由

结合不同文化背景相关学者的研究来看,否认铜鼓存在者似乎做出了更有说服力和更准确的考证工作。其中探讨和争论的焦点主要集中在以下几方面:

第一,白居易是否目睹到骠国献乐的场景。肯定白居易见过骠国献乐的有林谦三、左汉林,其中左汉林的考证更为详尽,理由也比较充分,笔者亦赞同此说。然而,见过骠国乐的演出是否就能将骠国乐的所有乐器陈述完备却另当别论。从其诗句描写的浮泛情形来看,铜鼓是否存在仍是一大疑问。

第二,诗文虽有弥补正史记载之功,但毕竟白居易《骠国乐》诗的风格为讽谏,非写实。与《新唐书》中对骠国乐乐器形制、乐律等记载的严谨和准确相比,笔者宁可相信《新唐书》。对于《新唐书》中所载工器二十有二与十九种三十八件乐器,似乎并不矛盾。关于此点,林谦三做出的解释似乎有其合理性所在。另外需要说明的是,白居易《骠国乐》诗虽然对铜鼓的记载未必可靠,但仍不能否认其在考证骠国献乐时间及使者中的重要作用。

第三,至于刘恂《岭表录异》、陈旸《乐书》中对铜鼓的记载,从与白居易《骠国乐》诗中与玉螺的对仗来看,与林谦三所言一致,似乎均是沿袭关系。《说郛》中的《骠国乐颂》有“吹蠡击鼓”,此处的鼓似乎亦为骠国乐中并不存在的铜鼓,其记载同样受到白居易《骠国乐》诗的影响。当然,骠国献乐中亦不乏三面鼓、小鼓的存在,下文将继续探讨。

三、其他乐器的分类讨论

(一)体鸣乐器

1.铃钹

从文献所载“制如龟兹部,周圆三寸,贯以韦,击磕应节”上看,其为一条线贯穿的两个铃,相击互鸣,主要作为节奏乐器使用。《旧唐书·音乐志》记载:“铜钹,亦谓之铜盘,出西戎及南蛮。其圆数寸,隐起若浮沤,贯之以韦皮,相击以和乐也。南蛮国大者圆数尺。”单从外形和功能看,两种乐器相差不大。骠国乐中称为“铃钹”,或许是因为其在外形上介于铃与钹之间的缘故。从其来源看,此种乐器并非来自中原,而实为西戎或南蛮之少数民族。骠国在地域上与南印度相邻,其音乐受印度音乐的影响是可以预见和理解的。林谦三在《东亚乐器考》中曾提及骠国乐器“有一大半是印度系,其余是土俗器”正说明了骠国乐与印度音乐在乐器受容上的某种关联性。比较音乐学家王光祈将世界乐系划分为中国乐系、波斯亚拉伯乐系、希腊乐系,阐明了世界乐系的不同与联系,这对铃钹乐器传播而言,无疑是有合理性的。正如骠国乐器铃钹,在南印度仍可见到其相似的乐器——塔拉,二者在形制上十分接近,但国别不同。

2.铁板

文献中将“铁板”描述为“面平,背有柄,系以韦,与铃钹皆饰绦纷”,此处将铁板与铃钹一并论说,主要因二者均为金属材质之故。这区别于中原多用檀木制作的打击乐器——拍板。但从“均系以韦”来看,在外形上与拍板有相似之处。在中国史料中不乏拍板的记载,《旧唐书·音乐志》:“拍板,长阔如手,厚寸余,以韦连之,击以代抃。”《乐府杂录》“俳优条”在论述夷部乐时曾提到“三头鼓、铁拍板、葫芦笙”,此处的铁拍板极有可能就是骠国乐中的“铁板”。《清史稿》中对拍板的描述更为具体:“拍板,以坚木为之,左右各三片。近上横穿二孔,以黄绒紃联之,合击以为节。”由此可见,拍板和铁板均以韦绦联结,不同点则主要表现在材质上。另外值得一提的是,骠乐中的铁板并非两块铁组成的一件乐器,而是两件独立的乐器。

参以考古及图像资料,唐、五代时期拍板在宫廷宴飨中的运用极为普遍。前蜀王建墓及《韩熙载夜宴图》中均有着明确记载,可以此相互比对,以区别于骠国献乐中“铁板”之形制。

(二)气鸣乐器

1.螺贝

贝在古代相当长一段时期内,曾作为货币使用。同时,螺贝又作为乐器应用于战争及宗教仪式中。这不仅见于文献的记载,也见于考古出土的实物。

考古显示,贝在云南大理、禄丰、昆明、晋宁、楚雄、曲靖以及四川凉山、茂县等地多有发现。考古学者的研究还表明,这些出土于中国西南地区的海贝非中国本土所有,而是来自于印度洋的海贝之地,其传播路线即为这条悠久的西南贸易交通线——西南丝绸之路。至于其作为乐器的情况,《通典》有载:“贝。大蠡也,容可数升。并吹之以节乐。亦出南蛮。”又《乐书》亦载:“贝之为物,其大可容数升,蠡之大者也。南蛮之国取而吹之,所以节乐也。”由此可见,螺贝曾在仪式场合及战事中作为号召工具,亦作为乐器在宴飨乐中用以节乐。从来源看,多为西南海域,后随着西南丝绸之路上密切的文化交流,作为乐器从西南地区传至中原。

2.横笛

横笛为一种古老的吹管乐器,在中国、印度的古文献中均有记载。林谦三曾言印度是其最有力的发祥地,西方音乐学家萨克斯(Sachs)曾认为米兰尼西亚(Melanesia)、南美地区是横笛的发源地。至于最初源于中国还是印度,抑或其他地区,实难做出准确之判断。就骠国横笛与印度的笛来看,渊源较深实不为怪。从形制上看,骠国的横笛不是天然的竹节并塞蜡以封管,这与中国的横笛有巨大差别,与日本的唐乐龙笛却极为相似。从乐律及形制看,具有六孔,可演奏五音、七声。一管应黄钟商,另一管应林钟商七声。其乐律与荀勖笛同,与唐清商部钟磬合,也就是说合于林钟商七声。

3.两头笛

根据文献记载看,两头笛的形制是一条竹管两端开口,这区别于中国的横笛。它吹出的几个音分别为太簇、姑冼、蕤宾、夷则、林钟、南吕、应钟、大吕、清太簇,使用的是始于太簇,终于太簇的太簇均。沈冬曾言骠国的音乐以商调式为主,这从其他乐器的音律系统中,亦可得到有力证明。

4.大匏笙、小匏笙

按中国古代西周时期最早的乐器分类——八音分类法划分,笙、竽等等都属于匏类乐器。这不是因为乐器的主要材料为匏,而是因为其发音部位或共鸣箱为匏。按《新唐书》中“上古八音,皆以木漆代之,用金为簧,无匏音,唯骠国得古制”的说法,参以西周八音分类中对笙等乐器的划分,可知在接下来1600多年的唐代,早已用木代替了匏来做发音体或共鸣箱了。至于为什么用木来代替匏呢?笔者揣测,这或许与匏自身在材质上的缺陷有密切关联。与匏相比,木质材料更易搜集,且坚固不易碎。西南少数民族的六管芦笙中用以固定笙苗的发音体即为木质(如图1)。

图1 晴隆苗族村寨的芦笙

这同时还说明,不同时代的乐器会因历史环境、风俗习性、个人偏好等的转变而发生一定程度的进化。正如田边尚雄所说:“乐器及音乐之进化,有二原则,即自然淘汰与人为淘汰是也。所谓自然淘汰者,视其地之风土,气候,山河海陆之配置,生物之状况等自然界状况,最适者先荣而后凋,不适者早灭。所谓人为淘汰者,由人之自由意思,不绝连续在某方向加以选择,遂至占有势力者也。其标准,则在人民之风俗、习惯、趣味、国民性、生活状态等。”笙由匏到木的转变,无外乎就是自然选择和人为选择的结果。

从骠国的大匏笙、小匏笙仍用匏做共鸣箱来看,实有其保守性所在。沈冬言骠国大匏笙的尺寸时说,笙苗极长,分列左右两行,与我国西南地区少数民族使用的“芦笙”及今日仍然流行于泰国、寮国的“Khaen”颇相似。单从笙苗的长度来看,似乎有一定道理。但从整体形制着眼,是有较大区别的。按《新唐书》中的描述,其大匏笙有十六管,左右各八来看,竹管数远多于我国西南少数民族的芦笙。就西南少数民族的芦笙发展过程而言,总体上经历了三个阶段:单支笙苗(苗语称“格仰”)的创制;以葫芦为笙斗,有不同音高的六支笙苗的葫芦笙的改制发展;以木制笙斗取代葫芦笙斗的变革。苗族芦笙多为六管,亦有八管者。较骠国大、小匏笙,笙苗较少。从发音共鸣箱的材质看,我国西南地区少数民族的芦笙笙斗在宋代以后改匏为木。

5.牙笙

从《新唐书》中的记载看,牙笙是将两根象牙代替竹管插入匏中,亦即“穿匏达本”。按照八音分类法,其两根管虽为象牙,但实应划为匏类,因其发音体或共鸣箱为匏之故。史臣将其列入牙类,未知是何原因。沈冬曾揣度可能是因为牙、角特殊,为中国所不用,欲突显其独特性,并以此敷衍为八类。这或许是史臣以骠国乐器的八种材料比附中国古代八音分类法之故。

象牙为我国西南地区的名贵产品,用象牙做材料实昭示出牙笙作为骠国乐器的特殊性和土俗性所在。从其双簧皆应姑冼来看,其音律实为#a。

6.三角笙、两角笙

这两种不同形制的笙是将三根牛角角尖和两根牛角角尖插入不同的匏中,分别为三支或两支笛苗,因此只能吹出简单的三、两个音。据而推测,其在乐曲中不可能演奏出主旋律,或许只是演奏低音而已。其作用大概有三:演奏低音,渲染气氛;固定节奏,控制速度;强化骠国乐中的商调式,体现民族性。三角笙与两角笙像《天竺伎》中的凤首箜篌和铜鼓一样,为骠国乐所特有,属土俗系。

根据《新唐书》所载,其乐律在三角笙中表现为姑洗(#a)和南吕(#a),在两角笙则表现为姑洗(#a)。

(三)弦鸣乐器

1.凤首箜篌

在印度古代音乐发展史上,用维纳(vina)一词表示凤首箜篌一类的所有弦乐器。记载维纳琴的最早印度文献则出于公元前6世纪的中吠陀时代。《耶摩尼梵书》描述它的形制:有七根琴弦、一个琴劲、一条背带、一个蒙有兽皮的琴身,上有音孔数个,另有一个拨子。这就是后人所称的大型凤首箜篌。日本音乐学家林谦三曾云:“弓形竖琴(Bogenharfe)的维纳(vina)几乎是印度从最古时代,出现在梵文学、巴利文学上的唯一弦乐器,其起源是埃及的一种竖琴。”由此可见,凤首箜篌确实为一件渊源复杂、历史悠久的弦乐器。

凤首箜篌的东传得益于北方丝绸之路和西南丝绸之路的开辟及交通条件的完善。从北方丝绸之路的路线及考古出土的凤首箜篌图像看,它曾在公元四世纪初传入北方的新疆、甘肃等地,进而传至中原。从西南丝绸之路传播的角度看,它亦曾传至东南亚地区的缅甸等地。周菁葆曾言:“凤首箜篌是公元五百年前后从印度东南部随佛教传到缅甸。”这说明凤首箜篌的传播与佛教的传播紧密相连,同时从其传播路线来看,形成了南、北两条丝路为主线的包抄式传播过程。它至少说明凤首箜篌曾经在相当长一段时期内经历了强劲的被接纳过程。

从最早记录凤首箜篌的中文文献《十六国春秋》看,公元四世纪它已经传入甘肃地区。其中载有:“天竺国重译来贡,其乐器有凤首箜篌、琵琶、五弦、笛、铜鼓、毛圆、都昙铜鼓等九种,为一部,工十二人。”又《隋书·音乐志》载:“天竺者,起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎,天竺即其乐焉。歌曲有沙石疆,舞曲有天曲。乐器有凤首箜篌、琵琶、五弦、笛、铜鼓、毛员鼓、都昙鼓、铜钹、贝等九种,为一部。工十二人。”由此可见,凤首箜篌是张重华占据凉州时(公元346—354年间),由天竺以进贡的方式传入,最初的乐舞人全为男伎。对于凤首箜篌的形制及演奏方式,在新疆的克孜尔石窟、甘肃的敦煌莫高窟中,均有着东晋十六国至唐、五代时期不同形态的丰富图像,可以和文献互补印证。

缅甸的凤首箜篌随西南丝绸之路由印度传入,在骠国献乐中传入唐宫廷。对于其形制,《新唐书》记载:“有凤首箜篌二:其一长二尺,腹广七寸,凤首及项长二尺五寸,面饰虺皮,弦一十有四,项有轸,凤首外向;其一顶有条,轸有鼍首。”这种形制与清乾隆五十三年(1788年)缅甸献乐中(细缅甸乐)“总稿机”的形制十分相似。《清史稿·乐志》中的记载是:“总稿机,十三弦,曲柄,通槽,柄上曲如蝎尾。槽面冒革,为四圆孔以出音。顺槽腹设覆手,穿孔十三,系弦,各斜引至柄束之,弹以手。”又《钦定大清会典图》所述:“总稿机,曲木为柄,通槽,面平背圆。槽长二尺二寸五分,阔五寸三分,高五寸五分,背圆径三寸。面冒以革,为四圆孔以出音,径各五分。槽外曲柄如蝎尾。长二尺四寸,原径四寸,槽腹为覆手,长一尺二寸,高八分,厚四分。穿孔十三,系十三弦。各斜引至柄,续以红丝绳,各长三尺,以次束于柄,为十三道。柄漆朱,绘金莲花文。槽面亦漆朱,背漆黑,以手弹之。”结合三种文献对凤首箜篌与总稿机的描述,不难看出其中的变迁和沿革关系。从弦的数量看,《新唐书》中的凤首箜篌为十四弦,《清史稿》及《清会典图》中的总稿机为十三弦,稍有出入但变化不大。参以现今缅甸所用之“弯琴”(Tsuan)的形制,不难发现其是在凤首箜篌及总稿机的基础上发展而来,且成为缅甸乐中独具民族风格的传统乐器。从所用共鸣箱的形制看,均用整木挖制而成,制作难度较大,且共鸣箱均蒙有皮革。《新唐书》中谓“面饰虺皮”,《清史稿》及《清会典图》中有“槽面冒革”及“面冒以革”,均体现出一定的沿革关系。

从浮雕、壁画中对凤首箜篌演奏方式的描述看,早期(公元4世纪前)演奏者多挟抱于左胁之下,右手手指拨弹。后期凤首箜篌的演奏则改为右臂挟抱乐器,右指拨弹,左手则举起大指,专司按弦及装饰音之用,此法亦与今日缅人演奏弯琴方法基本相同。综上所述,凤首箜篌作为古代的弦乐器,实有着清晰的流传脉络,这种流传方式反映出凤首箜篌在传播过程中受环境、风俗、地理条件等一系列因素的影响而发生变迁。

2.筝

骠国献乐中提到两个筝,因形似鼍,又被称为“鼍首筝”。《新唐书》对其形制的记载有:“其一形如鼍,长四尺,有四足,虚腹,以鼍皮饰背,面及仰肩如琴,广七寸,腹阔八寸,尾长尺余,卷上虚中,施关以张九弦,左右一十八柱;其一面饰彩花,傅以虺皮为别。”从文献记载看,这是两个九弦十八柱的筝,其中一面蒙以鳄鱼皮,一面蒙以蛇皮。日本音乐学家林谦三曾根据唐铁尺与现在公尺的换算关系,明确了两张鼍首筝的尺寸如下:鼍首筝:长98.32厘米,广17.2厘米,腹阔19.66厘米,尾长24.58厘米强。

由此可见,在尺寸规模与弦数上与中国的民族乐器——筝相比,确实要小得多。其中的九弦十八柱成为学界探讨鼍首筝形制的焦点问题。日本音乐学家林谦三认为有两种可能的形制,其一为每弦二柱说;其二为十八栈柱说。并据此推论每弦二柱的可能性更大,其理由有三:第一,弦数九与柱数十八的倍数关系绝非偶然,即九弦十八柱恰为每弦二柱之筝。这种对应关系排除了另外存轸的可能性。第二,从弦数九来说明一弦一音足够演奏越调、小食调的可能性。第三,从骠国乐器声律单纯的角度来说明未必独鼍首筝才具有复杂结构的可能性。

英国音乐学家毕铿(Laurence Picken)则做出了更为大胆的猜测,他认为“左右一十八柱”是指每弦有两个“可移动的码子”,并且强调“柱”必定是“可移动”的。这种看法受到台湾学者沈冬的质疑,她从三个角度论述了自己的观点:其一,举例傅玄《琵琶赋》中“四弦十二柱”的琵琶,说明中国音乐史中的“柱”并不一定专指可移动的柱;其二,筝瑟类乐器中柱的可动不应该成为限定文献中鼍首筝固定柱子的理由;其三,从当今鼍首筝在缅甸流传的角度来说明鼍首筝的柱子是固定的,因为当今缅甸的鳄鱼形筝(Migyaun)所用的正是固定的柱子。可见沈冬先生的质疑仍是鼍首筝的琴轸与柱位关系。然而,沈冬先生用傅玄《琵琶赋》中琵琶的柱位固定来说明骠国鼍首筝的柱位不固定,笔者认为这仍是有进一步讨论的空间。

总之,对鼍首筝的形制及流传情况的把握,可以用缅甸音乐的文献资料与图像刻画比较的方式来完成。《大清会典图》卷四十二不但有文字的描述,而且有图像显示其造型。但与骠国乐中九弦十八柱的鼍首筝相比,它有三根弦,五个品位,并有一个专门的称呼——“密穹总”(mi-gyaung),主要用于清代宫廷宴飨乐的细缅甸乐中。近代由缅甸传于泰国,称为ta khe,新形已失去了动物形状,在缅甸分化后就成了横卧的吉他状,腹部著四足、头部有一足的三弦十二栈柱的乐器。

3.龙首琵琶、云头琵琶

《新唐书·南蛮传》中记载:“有龙首琵琶一,如龟兹制,而项长二尺六寸余,腹广六寸,二龙相向为首;有轸柱各三,弦随其数,两轸在项,一在颈,其覆形如狮子。”这段描述让我们对龙首琵琶的形制、尺寸、弦数有了清晰的了解。值得注意的有以下几点:(1)形如龟兹制。学界普遍认为龟兹制琵琶是长颈、直项的,且从石窟壁画及图像资料的显示看,五弦居多,这区别于现在曲项、短颈、梨形共鸣音箱的四弦琵琶。(2)轸柱各三,弦随其数。林谦三提到印度琵琶和伊朗琵琶的区别时曾说:印度式琵琶的特征是直颈,伊朗式琵琶多为槽细长而颈微曲,弦数三、四、六、七不等。而在相关学者的研究中表明,目前为止“在印度未明确发现三弦琵琶的遗存。”如果以上研究成立,那么这种三弦的龙首琵琶应该不是从印度直接传入,而只能说是在某种程度上或形制上受其影响,影响的基础当与印度的佛教不无关联。从文献遗存角度看,《新唐书·南蛮传》是目前为止唯一记载三弦龙首琵琶的一段史料,这种文献记载与新疆地区出土的三弦琵琶实物互相印证,为我们考证三弦琵琶的起源、传播、形制变迁、运用情况带来了可能。另外,从历时角度观照现今中缅边境两侧少数民族地区的弹拨乐器,亦不难找到诸多遗存特征。(3)项长二尺六寸余,腹广六寸。这样的比例关系(项长是腹长的四倍余)说明它不是我们平时所见的四弦曲项琵琶,同时也证明了上文如“龟兹制”的合理性。

《新唐书·南蛮传》又载:“有云头琵琶一,形如前,面饰虺皮,四面有牙钉,以云为首,轸上有花象品字,三弦,覆手皆饰虺皮,刻捍拨为舞昆仑状而彩饰之。”云头琵琶的面板和覆手均饰有蛇皮,同时有“捍拨”存在,说明很有可能是由拨子弹奏。林谦三认为这件乐器与后世三弦并非同一乐器,理由是三弦的琵琶是婆罗浮屠浮雕,Prambanan、Sari浮雕里也存在这种乐器。由此可见,这种乐器是有广泛存在基础的。杨民康先生经过实地考察后认为,云头琵琶的形制在今天的中缅边境少数民族地区的弹拨乐器中,能找到诸多遗存特征。

笔者以为,由于琵琶的发展和流传过程错综复杂、形制多样,在流传过程中受人为因素、自然环境、宗教观念等诸因素影响,导致形态上发生变异或分支是可能存在的。因此,流传在中缅边境诸多少数民族所用的三弦,与云头琵琶、龙首琵琶是否存在一定的关联,实应在后期的研究中做进一步考证和探讨。

4.大匏琴、小匏琴

《新唐书·南蛮传》记载:“有大匏琴二,覆以半匏,皆彩画之,上加铜瓯。以竹为琴,作虺文横其上,长三尺余,头曲如拱,长二寸,以绦系腹,穿瓯及匏本,可受二升。大弦应太蔟,次弦应姑洗。……有小匏琴二,形如大匏琴,长二尺;大弦应南吕,次应应钟。”由此可知,两种匏琴除大小和定弦上的差别外,形制基本差别不大,均有两弦。匏琴是印度最具代表性的特色弦乐器,这在印度佛教浮雕上均有其生动形象的描摹。

公元七世纪,维那(vina)乐器——凤首箜篌日渐衰亡,继而维那之名被转移到匏琴。在东南亚的缅甸、柬埔寨等国,匏琴相继传入并被应用在音乐演出中。隋炀帝时,平林邑国,获扶南乐,其中就有匏琴。

刘贶《太乐令壁记》载:“炀帝平林邑,获扶南工人及匏琴。以天竺乐传写其声而不齿部。”

《旧唐书·音乐志》载:“炀帝平林邑国,获扶南工人及其匏琴,陋不可用,但以天竺乐转写其声,而不齿乐部。”

《文献通考》载:“隋炀帝平林邑,获扶南工人及其匏琴。朴陋不可用,但以天竺乐转写其声,而不齿乐部。”

从隋炀帝获扶南匏琴至骠国献乐已有200年左右的时间,说明唐宫廷对匏琴已有初步认识。从《新唐书》中对其形制的描述看,它是由半匏加一倒置铜瓯,并与长长的竹制中空琴杆连接而成,其早期形制是一匏一弦。从浮雕中对其演奏形态的刻画看,演奏时乐人将半匏压抱胸前,长长的琴杆指向地面,左手按弦,右手弹拨。

《新唐书》中对匏琴的定弦已有明确记载,大匏琴为大弦应太簇(#g),次弦应姑洗(#a),小匏琴为大弦应南吕(#d),次弦应钟(f)。由此可见,大小匏琴除在体积和定弦上存在差异外,形制基本相同。按林谦三先生的说法,两种大小匏琴在制作上符合大匏琴与大匏笙共同担任越调,而小匏琴与小匏笙共同担任小食调的特点。

5.独弦匏琴

《新唐书》载:“有独弦匏琴,以斑竹为之,不加饰,刻木为虺首;张弦无轸,以弦系顶,有四柱如龟兹琵琶,弦应太蔟。”这种独弦匏琴的特点是有柱无轸,形制上区别于上文所提及的大小匏琴。据林谦三所言,今日所见匏琴虽存有如独弦匏琴有柱无轸的形制,然在东南亚各地都找不出这种独弦匏琴的后裔来。其另一个特点是“有四柱,如龟兹琵琶”,这为研究龟兹琵琶的形制提供了极为重要的信息。

独弦匏琴的骠文名字为“弥思弥”,这在后文的史料中可以得到证明。《新唐书·南蛮传》中有:“六曰龙首独琴,骠云弥思弥,此一弦而五音备,象王一德以畜万邦也。”此处的龙首与上文所提“刻木为虺首”相对应,而独琴即为“独弦匏琴”。故“弥思弥”实为独弦匏琴的骠文名字。其“一弦而五音备”正是一弦四柱所生成之音,极具特色。至于其定弦,实为弦应太簇(#g)。

(四)膜鸣乐器

1.三面鼓

《新唐书·南蛮传》记载:“有三面鼓二,形如酒缸,高二尺,首广下锐,上博七寸,底博四寸,腹广不过首,冒以虺皮,束三为一,碧绦约之,下当地则不冒,四面画骠国工伎执笙鼓以为饰。”其中提到“束三为一,碧绦约之”。从阿摩罗缚底浮雕、阿丹陀壁画、婆罗浮屠浮雕中看,均有三个一联的鼓,一面横卧,两面竖直,演奏者为一人双手拍打。然亦有学者认为骠国的三面鼓是三个一起竖直演奏,并认为“下当地则不冒”,说明鼓身下端面地的一头是不蒙皮的,也应都是竖立的形状。

今日缅甸传统乐队所用成套的鼓类乐器,则有11只鼓为一套的编鼓和21只鼓为一套的围鼓(pat-waing)。结合以上两种演奏形式看,难以判断骠国所用鼓为何种演奏类型。但有一点可以确认,将多种形制相似的鼓联合演奏在东南亚及印度地区由来已久,且具有传统性和普及性。

2.小鼓

《新唐书·南蛮传》载:“有小鼓四,制如腰鼓,长五寸,首广三寸五分,冒以虺皮,牙钉彩饰,无柄,摇之为乐节,引赞者皆执之。”从“摇之为乐节”看,小鼓盖与鼗鼓发音原理相同,其不同于鼗鼓者,即无柄。形如腰鼓而略小,方便携带。据林谦三所言,这种鼓是印度以游艺为业的“贱民”所手执,后可能流传至骠国、泰国等东南亚地区。在泰国僧院剃发仪式中,仍用着同类的bandho鼓。结合上文所论,可以认为三面鼓、小鼓均不同于中原鼓类乐器的形制,实属印度系。

结语

通过对十九种乐器的考证,我们不难发现:骠国乐器实由印度系与土俗系两大系统糅合而成。前者当受骠国与印度一衣带水的地理环境及佛教传播的影响,反映出两者的互动和交流对文化的冲击;后者则受历时条件下骠国的历史传统的影响,反映出其局部地区自身的封闭性。

铜鼓作为西南地区我国古老的乐器,它运用于多种和乐场合,正如白居易所言“玉螺一吹椎髻耸,铜鼓一击文身踊”。 此诗句不管是否可以作为考证骠国献乐中有无铜鼓的例证,但都表明铜鼓和乐的功能及作为西南地区一种族群符号象征的存在。作为一种古老的神器和大器,铜鼓运用在多种祭祀场合中,并至今在西南地区乃至东南亚各族群中沿用,反映出铜鼓在族群维护中的认同功能。

骠国献乐在历史文献中有翔实的记载,为考证西南地区与中原的古代交通,研探西南乃至南亚、东南亚少数民族与中原的文化互动,完善西南丝绸之路上的音乐交流提供了文本基础和理论依据。