论前摄作为时间意识的意向性

刘逸峰

一、前摄作为意识的开放性

《内时间意识现象学》一书,毫无疑问表现出了“未来”这一意识维度在早期胡塞尔现象学中的缺乏。被标志为时间意识未来向度的前摄概念,仅仅在此书的24节、40节与43节,以及增补部分的“第45号意识流的双重意向性”中被少量提及,而且胡塞尔在这些文字中并没有对此概念展开专门的描述与分析。即便如此,我们仍能通过对文本的细致研究,呈现胡塞尔这一时期对意识之未来向度的基本判断。

第一,胡塞尔在这一时期将诸现象区分为“意识(河流)”“显现(内在客体)”“超越的对象”三个层次;第二,在40、43节的分析中,前摄概念与“内在内容”紧密相关,而内在内容“具有其时间,它们是个体的客体性”,是“构造着时间对象的原意识的内容”,并且我们在拥有这些内在内容时也“恰恰具有这个内容的过去相位的滞留和将来相位的前摄”,因此前摄应该属于意识的第二层次,亦即内在客体层次;第三,由于内在客体只是“时间对象”而非“时间意识”本身,于是前摄并不在最基础的“意识(河流)”层面发挥作用。“第45号”增补文字印证了我们的分析:“内在时间客体、这个在此的内在声音内容,只是在此意义上才是其所是,即:它在其‘现时的’延续中前指向一个将来之物,并且回指向一个过去之物……而一个前摄就附着在那些构造声音的‘显现’上……作为这个声音的前摄,如果有某个新的东西开始取而代之,它便自身扬弃并自身变化。”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《内时间意识现象学》,倪梁康译,北京:商务印书馆,2009年,第110页、118页、350页。这就意味着,前摄首先属于每一个“现时”显现的内在客体,接着又根据新的内在客体发生变化——前摄完全受到内在客体的规定,内在客体的变更完全决定着前摄的变化。

由于内在客体也以同样的方式规定了滞留,那么人们如何能够得知前摄与滞留是分别相关于未来与过去的呢?胡塞尔当然意识到了这个问题,在“第45号”增补文字中“胡塞尔在边上后加了一段文字:‘但在前摄与滞留之间的区别是本质性的,前摄不去决定将来之物可能是什么,以及客体的延续是否可能终止以及‘何时’终止,而滞留是受束缚的”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《内时间意识现象学》,第350页。。这一段额外的说明非但没有使问题得到澄清反而更让读者困惑,原因在于:一方面,作为变异的滞留是被曾经的内在客体决定的,它与前摄一样“不去决定将来之物”;另一方面,根据到目前为止的分析,前摄也与滞留一样是受到内在客体“束缚的”。

理解这段令人费解的说明之线索,牵涉到胡塞尔对“尚未”意识的讨论:“因为有许多原感觉的序列在开始和结束。但我们发现有一个联结的形式,对所有这些河流来说,不仅分别有从现在向不再(Nicht-mehr)、另一方面从尚未(Noch-nicht)向现在的转变规律在起作用……只是当一个原感觉在总体上停止时,另一个却还在前面具有‘尚未’,即它的新的原感觉。”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《内时间意识现象学》,第111页。人们不能将“不再(Nicht-mehr)”与“尚未(Noch-nicht)”视为同一个层面的东西,因为从“现在向不再”的转变是原感觉向滞留的变异——“不再”意味着滞留,而“尚未向现在”的转变却不是变异,否则通过转变而来的感觉就不可能是现在的“原”感觉——“尚未”并不是前摄。

前摄所指向的“尚未”与它转变而来的原感觉保持绝对同一,因此作为“尚未”的原感觉并不受“现在的”原感觉之前摄的规定,并且由于前摄受到曾经“现在的”原感觉的规定,那么这个“尚未”的原感觉也没有束缚或规定指向它的前摄;与前摄不同,滞留始终被它自身由之变异而来的内在客体或原感觉规定。我们通过以上论述还可以推断出滞留与前摄的另一个区别,由于前摄属于现时当下的原感觉,它指向作为“尚未”的将来之物,这个“尚未”之物成为新的原感觉之时,也意味着指向它的前摄结束了,并且随之产生了新的前摄,考虑到前摄并不决定将来之物,那么曾经的前摄就无法决定属于下一个原感觉的前摄。因此,与属于同一个内在客体的滞留不同——这些滞留在每一个现时当下持续变异,前摄与前摄之间不具备任何连续性。

于是在“内时间意识现象学”讲座时期,前摄是非连续的、转瞬即逝的意向性,它对其所指向之物不产生任何影响,因而只能被视为一种单纯的指向性或开放性。但在更早的、写于1893年到1901年间的文稿里,胡塞尔却表达了另一种对意识未来向度的看法:“一个发生了但没有完全流逝的声音运动会具有未完成之物、有缺陷之物的特征”,“‘我们觉得被继续拽下去’,这个运动逼迫着继续”。如果指向未来之物的前摄是非连续的,以至于每一次新的原感觉、新的内在客体的实现都意味着前摄的结束与满足,那么我们就不可能具有“未完成之物、有缺陷之物”的意识,也不可能“觉得被继续拽下去”;并且“由于消失部分的含糊性,这种状况并不会引起特别的留意,尤其是因为兴趣粘连在更生动的、更新的东西上面,并且完全是朝向前面的”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《内时间意识现象学》,第182~183页、182页。。从“消失部分的含糊性”之后被胡塞尔称为滞留来看,“朝向前面的兴趣”就应该能被视为对前摄的称谓,而这种“兴趣”在胡塞尔的描述中显然不只是单纯的甚至“冷漠”的开放性,毋宁说,它是一种具有被“更生动的、更新的东西”引导的、不断追求“完成之物”的倾向的开放性。

无论如何,即便胡塞尔本人对意识的这一现象有诸多不同的描述,但前摄源于内在客体或原感觉这一点并没有任何动摇,因为这些内在客体是“绝对未变异之物,是所有进一步的意识和存在的原源泉”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《逻辑学与认识论导论(1906—1907年讲座)》,郑辟瑞译,北京:商务印书馆,2016年,第307页。,正因为如此,前摄才越发地表现为额外添加的、无影响的意向性,就好像是因为滞留只能承担维持意识持续性的功能,而无法具有意识的开放性或新的指向功能,以至于必须有某种东西统摄这些能力一样。不过,我们到目前为止并没有对24节的前摄概念进行分析,笔者的理由在于:第一,此节文字书写于1917年,这正是胡塞尔第二部时间意识研究作品《关于时间意识的贝尔瑙手稿》的行文时间;第二,更重要的理由是,在此节中有如下表述:“每个原初构造着的过程都是通过前摄而被激活的,它们空乏地构造和接受来者,使它得到充实。”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《内时间意识现象学》,第86页。这意味着原感觉或内在客体不再被视为描述的出发点,它们作为被原初构造之物恰恰只有在对前摄的充实中才得以可能,这也就意味着24节对前摄与原感觉或内在客体之间的关系的表述,与本书其他地方的表述正好颠倒过来了。第24节在《内时间意识现象学》中显得极为突兀,但它却与“贝尔瑙手稿”中的研究路径相合,因此我们完全有理由认为前摄问题仍然具有进一步深入研究的可能。

二、前摄与直观的充实

胡塞尔在《关于时间意识的贝尔瑙手稿(1917—1918)》中表达了与“内时间意识现象学”时期不同的观点,在这一时期胡塞尔认为:“情况并非如此,即在一个点上活的期待只是指向下一个点,只是指向一个单纯的界限……期待(前摄)朝向未来的事件,〈或者〉朝向时间的未来之物,〈它有〉一个流淌的事件—视域,有一个可变化的片段。”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《关于时间意识的贝尔瑙手稿》,肖德生译,北京:商务印书馆,2015年,第43页。胡塞尔显然放弃了前摄的非连续性特征,前摄并不只是指向一个单纯的“现时当下”的时间点,它是一个持续扩展的连续朝向,并且如果它具有一个“事件—视域”,那么前摄也必须具备规定性或限制性,否则不可能指向连续的“事件”。在这种情况下,前摄表现出了与滞留的极大相似,两者的关系成为“贝尔瑙手稿”的主要研究线索。

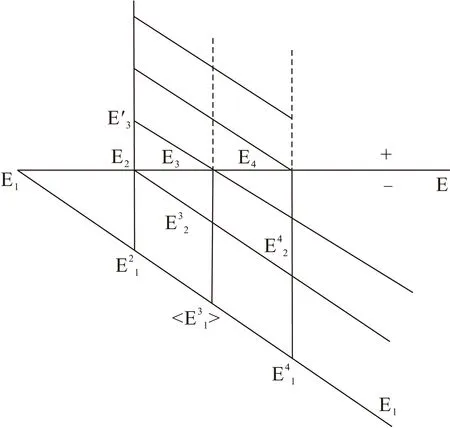

图1 添加前摄的时间意识图示

图1表述的时间意识结构还导致了这样一个困难,用梅登罗尔的话说:“(动机引发、投射)这些术语应用似乎标明,前摄以及滞留间的关联,相较于作为时间形式间的关联,看起来更像是‘内容’的关联。显然,我能够谈及我正在步道上行走将‘动机引发’最接近当下的未来中的期待之物,但如果我们将这些内容抽离出来,我如何能够如此谈论作为形式的滞留与前摄之关系?”[注]Lanei M. Rodemeyer, Intersubjective Temporality: It’s About Time, Netherland: Springer, 2006, p. 142.如果滞留能够被投射到前摄指向的未来中,这就意味着滞留是前摄的“内容”,并且如果前摄由滞留“动机引发”,那么前摄也应该被视为由“动机引发”的“内容”,一个内容何以投射到另外一个内容当中?

为了应对上述困难,即对前摄和滞留的描述在形式与内容间“动荡”,胡塞尔将“原印象”定义为时间流中充实的“最大点”,它作为对前摄与滞留的充实而呈现,那么前摄应该获得不依赖于滞留的自身特征,这正是《内时间意识现象学》第24节的描述方式。黑尔德对这一转变给予高度的评价,他认为胡塞尔在此开辟了一种新的时间研究路径:“当下” 产生于作为“到来”的将来与作为“曾在”的过去间的“交互运动”[注]Klaus Held, Phenomenology of “Authentic Time” in Husserl and Heidegger, On Time-New Contributions to the Husserlian Phenomenology of Time, eds. Dieter Lohmar, Ichiro Yamaguchi, Netherlands: Springer, 2010, pp. 91-114.。胡塞尔以下面的图示来表述前摄与滞留在“交互运动”中的充实状况:

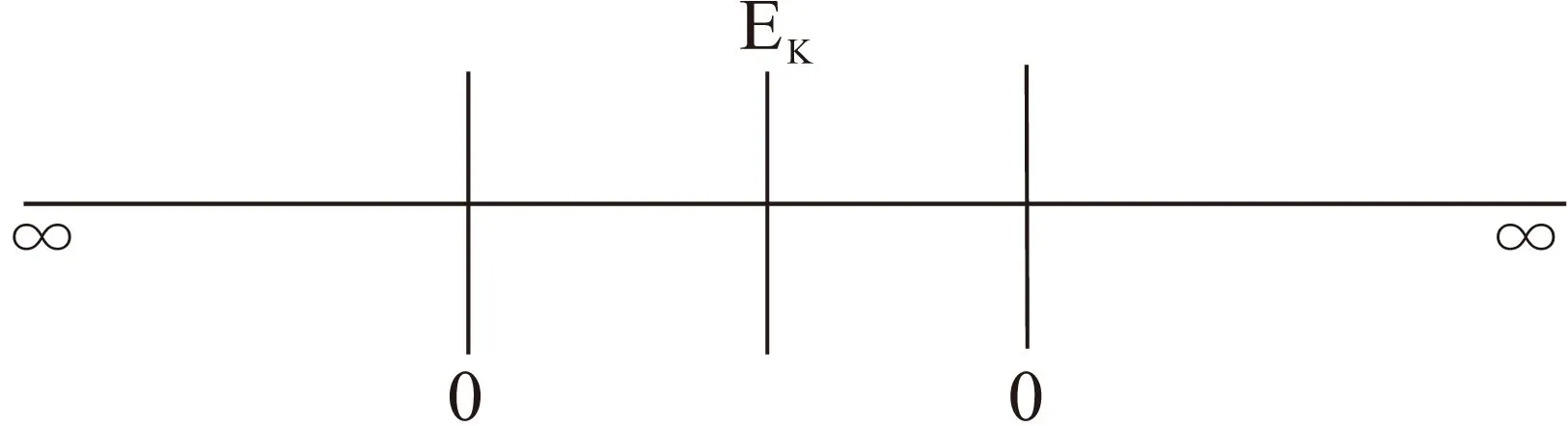

如图2,Ek左侧表示滞留变异,右侧表示前摄变异,这种“交互运动”被胡塞尔视为“原过程”,他写道:“在原过程中的是每一个现在的充实与作为过去的每一个过去之物的充实,整个原过程是一条河流,这条河流是由前摄与前摄的充实组成。当然,我们也可以说,它是一条由滞留与滞留的脱空组成的河流。”于是对前摄的表述与滞留分离了,它们与直观之间的“界限是零,即直观性的零;达到顶点是直观性的持续充盈,这就是说,是在强度阶段的持续提升中,是在Ek这个当下点上”。图2所表示的时间意识形式,完全包含着图1揭示的“意向支线”:在滞留方面,滞留持续地向非直接性、非直观变异,而“最大的直接性是一个观念,这个观念在Ek中有其界限,这就是说,在现在意识中有其界限”,0点所标识的正是直接性的界限,而图中两个0点之间的区域是对Ek的直接意识。滞留向左侧变得越来越缺乏直接性,但在左侧的0点与Ek之间的区域中,直观能够被视为无变异的滞留。另一方面,前摄带着“向着零迅速渐渐消逝的直观性,并且由一个有细微差别的非直观性向一个无限继续下去……具有将来的视域”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《关于时间意识的贝尔瑙手稿》,第218页、282页、283页、283页。,于是在右侧0点与Ek之间的区域中,直观又可以被视为无变异的前摄。前摄与滞留在“充实”中直接统一,它们是“充实”的两种变异状况,“质言之,虽然这里显然只有一个充实,其却以两种完全不同的方式起作用”[注]Lanei M. Rodemeyer, Intersubjective Temporality: It’s About Time, p. 144.。因此,在每一个被充实的意向中,一切持续变异的前摄与持续变异的滞留就在双方尚未变异的充实区间内完全相合的交织,进而向两侧出发,并且两者分别被包含在对方的持续变异之中,我们可以认为:未变异的前摄进入滞留的持续变异,未变异的滞留进入前摄的持续变异,所以滞留与前摄就表现出一种“多重交织”的特征,即两者未变异的部分完全一致地叠加在充实的区域,而变异的部分则又在相互的持续变异中纠缠。在这种多重交织中,如果我们从滞留侧来看前摄就是“内容”,当从前摄侧来看时滞留就变成了“内容”,两者之间是相互引发的关系,这同时也意味着在时间意识领域中,形式与内容不可能被绝对区分。

图2 前摄与滞留的充实图示

由上可知,胡塞尔显然不再将前摄视为对时间意识结构的单纯补充,而是将其视为在时间意识构造中与滞留同等重要的构成部分,两者互为规定、相互引发,但“前摄与滞留间的差异(或许是唯一差异)仅在于:一者相关于未来,一者相关于过去”[注]Neal DeRoo, The Future Matters: Protention as more than Inverse Retention, Bulletin d’Analyse Phénoménologique, vol. 4, no. 7(2008), pp. 1-18.。这意味着使前摄与滞留得以区分的要素还需要进一步的研究,而这一问题在《被动综合分析》里得到了充分展开。

三、前摄作为时间意识的意向性

在《被动综合分析》里,胡塞尔仍然延续着“贝尔瑙手稿”中的路径,以直观与充实为线索对前摄进行研究。前摄与滞留被定义为空乏表象:“空乏的表象活动是隐含的、非本真的表象活动”,在其中“实际上没有任何东西发生,实际上没有对象的意义被构造起来,说到底,没有任何东西通过现时的意向结构在它们中被构造起来”。而“真正被我们表象的是以本原的方式被直观到的东西:在其自身性中以感知的方式被构造起来的东西……但此外还有:在直观的当下化样式中对我们成为直观性的东西,以再造的方式或在对未来之物的直观性的预期中逐段在我们内部目光前发生的东西”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《被动综合分析》,李云飞译,北京:商务印书馆,2017年,第282页、94页、94页。。于是,前摄与滞留以感知、期待或再回忆的方式成为直观。

前摄“指向作为充实期待的东西而出现的常新的现在,而且透过它进一步指向将来者”。通过前摄的这种指向关联进行的综合被胡塞尔称为“联想”。而滞留作为“原印象出现于其中的现在相位”的变异,仅仅“保留着原创立的知识,它保持着处于完全的确定性和存在样式中的意义”,这就意味着虽然滞留与前摄都是“空乏表象”,但滞留已经被完全规定了,它本身不再获得任何新的东西,“虽然原初地形成的滞留也相互关联并且与原印象关联,但这种时间意识的综合不是联想的综合。这些滞留不是通过一个原印象向后指向的联想的唤起而产生……联想只在原初的时间结构的前摄的线路上起支配作用,而且在那里起唤起作用的……是连续的滞留路线”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《被动综合分析》,第97页、275页、275页、100页。。因此,我们前文所描述的“多重交织”被进一步丰富:一方面,不通过前摄中的联想,滞留根本无法得到充实,因为滞留根本不指向新的原印象;另一方面,不通过滞留,我们也完全不能理解联想唤起了什么。无论如何,滞留的唤起状况有赖于前摄本身的充实状态,没有发生在前摄维度上的联想,滞留不可能获得任何直观形式——就如同《内时间意识现象学》时期那样,前摄单独占有意识的开放性特征。于是,我们可以得出如下结论:1)滞留作为空乏表象进入下一个相位,并且借由前摄对新相位的原印象之指向而与这个原印象综合;2)每一个现时当下作为被充实了的前摄,持续地转变为滞留,因此滞留也保持了曾经的前摄指向性。

在胡塞尔看来,“空乏的前摄作为直观的前摄的相应者具有一种双重直观化方式,一次是充实性的直观,而另一次则是非充实性的、单纯澄清性的直观”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《被动综合分析》,第286页。。考虑到滞留并不指向新的原印象或对象,那么感知直观就不是对滞留的充实。充实性的感知也被胡塞尔称为“证实性直观”,而期待就是“澄清性的直观”。前摄被原印象的滞留唤起,在“联想”中空乏的意指新的对象或原印象并且被它们充实,由于原印象必然到来,所以前摄在感性直观中必然得到充实。如果这个充实者与前摄的指向风格相符合,那么此充实者就“证实性地充实”了前摄的意指,但如果这个充实者与被滞留唤起的前摄风格之间存在巨大的差异,那么前摄的意指就“失实”了。由于建立在原印象及其滞留之上的“联想”表现为“同质性”综合(例如:一个声音可以保持与另一个声音的联想综合,而不会与一个颜色处于这种综合中),那么任何前摄只能指向下一个与当下原印象保持同质的新的原印象。因而由滞留唤起的前摄不会彻底“失实”,也就是说,即便充实者与前摄的意指风格不完全一致,但仍然能成为感知直观。因此,证实性充实与失实是感知中前摄充实的两种形式,两者的差异仅仅表现为不同的充实程度。

“当我们描绘一个最初空乏的期待时,当我们描绘它将如何来临时”,前摄就被直观化为期待了:“自我在朴素地生活时,在它前面有一个或多或少的确定地被预期的未来。”并且在这种期待中“可以有描绘直观的可能性的自由,即在这个预示的框架内按照过去的样板筹划一个充实的未来的自由”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《被动综合分析》,第102页、251页、251页。。因此作为对未来的描绘以及可能充实样式的筹划,期待本身并不是充实,这种筹划与描绘借由滞留展开,而滞留在这里与在感知的情况中一样,不可能具有充实的功能。进一步说,虽然“更接近地确定可能性的领域对于被意向以及被期待的对象是需要的”[注]Neal DeRoo, The Future Matters: Protention as More Than Inverse Retention, Bulletin d’Analyse Phénoménologique, vol. 4, no. 7(2008), pp. 1-18.,但它“只有根据指向对象的意义才现实地是澄清性的”,而被期待之物是一个“将来对象”,其意义绝不在这个当下的期待中而是在未来的实现中给出自身,因此期待只能通过被期待的感知对象才能得到验证,如果感知对象与期待对象不一致,那么期待就落空了。因而,无论是作为空乏表象的前摄,还是作为对前摄揭示性直观化的期待都以被给予的感知直观为目标。但必须指出的是,由于时间意识的原构造,原印象必然充实前摄——以验证或失实的方式;期待也必须通过“与一个相应的感知一起进入一个综合,单纯的被期待物与作为期待的充实者的现实的将来同一”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《被动综合分析》,第103页。,以便实现自身充实与验证。因此,感知直观既是前摄的充实形式,也是期待的验证与充实形式。我们在此遭遇到了充实的多义性,以“验证”或“失实”为特征的必然充实形式,被视为一般充实,而实际充实者对期待对象的确证则被视为特殊充实形式,前者为后者奠基。

既然期待与感知都不属于滞留的直观形式,那么只有“再回忆是被配给滞留这种类型的空乏表象的直观”。“原初出现的滞留当然保持为非直观的,而且沉入无差别的、似乎已变成无生命的普遍的遗忘视域——如果没有发生联想的唤起的话……亦即通过这种唤起变成意向的滞留,才适合考虑直观化的综合”,而“唤起通过联想从某个当下的表象中产生出来”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《被动综合分析》,第285页、103页、103页。。既然“联想”只在时间结构的原初构造的前摄线路上起作用,那么对滞留的回忆直观就是通过对前摄的唤起而发生的,在这个意义上,再回忆不仅是滞留的直观,也可以被理解为一个特殊的前摄直观化。再回忆虽然与期待都是被唤起的直观化行为,但期待对象作为将来之物,其意义只能在将来得到验证,而再回忆的对象意义先于再回忆直观保持于意识当中,因此再回忆是一种将对象意义直接呈现的验证性的直观。由于对象在再回忆中不以原初感知的方式给出自身,因而再回忆对象作为直观性的东西又需要揭示性的描绘,这种描绘受到曾经的直观之限制,因此再回忆作为滞留的直观同时具备验证性与描绘性,其描绘性并不需要将来的新的感性直观验证。最终,与对前摄直观化的两种方式不同,对滞留的直观化具有更强的限定性:再回忆根据滞留本身所保持的东西构造自身。

那么滞留本身保持了什么呢?因为感知对象在原初形成时,各个原印象间的构造关联是由联想综合中被唤起的前摄所构造,那么对一个再回忆的具体再造(从一个声音到下一个声音依次再造),虽然奠基于滞留所保持的“处于完全的确定性和存在样式中的意义”,但根据联想综合原则以及时间意识结构的多重交织结构,被保存于滞留中的、曾经构造对象的前摄也通过再回忆被一同唤起,并且在回忆的进行过程中,从一个相位向另一个相位的指涉仍然由前摄承担。这就是说,无论是再回忆的唤起,还是再回忆的具体的进行,都完全依赖于前摄的指向活动。

前摄作为空乏表象,承担了感知直观、期待以及再回忆这些直观形式中的所有指向功能,我们可以推论,在同样作为直观化行为的想象中,前摄与滞留的作用方式也应该与上述诸行为相符,最终胡塞尔认为:“滞留——就像它们在其原初性中出现那样——没有意向性的特征。”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《被动综合分析》,第100页。每一个原印象都是被前摄意指的充实者,因此在这个原印象转变为滞留的同时,对它的前摄也一同保持在滞留中了——滞留保持了前摄与充实前摄之物的全部意向性关联,从而维持了时间意识的纵意向性。而前摄则通过“联想”将滞留与现时当下未变异之物统摄起来,确保每一个现时当下中横意向性的综合。滞留中的意向性是前摄意向性的变样,而前摄是原初意向性,我们必须看到,如果没有滞留,就不可能唤起前摄的意向性,前摄也不可能具有意向风格以及意向“方向”;但如果没有前摄的意向性,就不可能具有对前摄的充实,也就没有原印象,进而不存在关于原印象的滞留。前摄、滞留与原印象并不是时间意识的可分离的组成部分,毋宁说这三个概念只是分别标示了时间意识的三个特征:意向性、持续性以及当下性。胡塞尔最终通过一系列的研究探索,将时间意识的意向性特征全部统一于前摄概念之下。

四、结 语

通过一系列研究,我们可以断言,一方面承认“滞留是已然被确定之物……其具有一个序列”而另一方面又认为“对前摄着的前摄而言没有任何确定之物,因为被意向着的‘将—是’尚未在意识中取得位置……(从而)不存在一个前摄序列”[注]Gallagher Shaun, The Inordinance of Time, Evanston: Northwestern University Press, 1998, pp. 67-68.的加拉格尔,以及将前摄描述为“(前摄)唯一能够确定的就是,某物毫无例外的必将到来”[注]Francisco J. Varela, The Specious Present: A Neurophenomenology of Time Consciousness, Naturalizing Phenomenolog: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science (Writing Science), eds. Jean Petitot, Francisco J. Varela, Bernard Pachoud, Palo Alto: Stanford University Press, 1999, pp. 266-314.的瓦雷拉,都只是片面地理解了胡塞尔的时间意识结构,他们将前摄与滞留完全割裂开来,将二者视为时间意识中不同的意向性。

我们必须清楚地认识到,时间意识绝对不是由滞留、原印象以及前摄“组成”的,否则胡塞尔就不可能将时间意识视为最深层次的、最基础的意向结构。前摄作为时间意识的意向性,根据时间意识的现时当下特征以及滞留所代表的过去特征,不断地进行意指,成为常新的现时当下,并且持续地超出现时当下,完成对自身的超越。正是在这个意义上,时间意识是纯粹的自身发生。当胡塞尔在“贝尔瑙手稿”中提出,客体性与“最低阶段上的自我”都在时间意识中共同平行地向上发展,以至构造出一个经验自我以及一个与此自我相对立的、超越的客观世界时[注]埃德蒙德·胡塞尔:《关于时间意识的贝尔瑙手稿》,第345~346页。,他就已经意识到:一切自我与世界的关系从根本上说,都是由时间意识自身发生所构造的。此思想在胡塞尔对“触发”概念即自我与对象之相互关系的研究中被充分呈现出来:触发最初被定义为“一个被意识到的对象对自我施加的特有拉力”[注]埃德蒙德·胡塞尔:《被动综合分析》,第180页。,最终则被描述为自我与对象在时间意识中共同发展的持续进程。本文不打算在此对胡塞尔“触发”观点的变更原因进行详细的分析,但既然时间意识是自我与世界的构造的基点,那么自我与对象乃至于自我与世界之间的关系问题,就不应该是“自我如何指向对象或世界”,而应该是“自我在怎样的过程中与对象以及世界相互分离”。因此,与其说胡塞尔没有在主动综合与被动综合之间进行更明确的区分[注]参见刘少明《胡塞尔的意向对象与时间的双重关系:对意识现象学所面临的困难的解读》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2016年第6期。,毋宁说,胡塞尔本人更关注主动性与被动性的区分是何以可能的。不过通过对触发概念之变化的简短表述,我们足以意识到,胡塞尔的前摄研究对其思想的发展产生了多么深远的影响。

——专栏导语