改良浅层吸痰法在气管切开患者气道护理中的应用研究

朱婷婷,何彬,陈嫣红(.杭州市老年病医院,浙江000;.深圳市第三人民医院ICU,广东58000;.浙江康复医疗中心神经康复中心,浙江杭州000)

气管切开是将导管通过切口放入气道所建立的气体通道,临床上应用于抢救急危重症,改善患者的呼吸困难,以及长期呼吸机依赖的危重病患者[1]。严格有效的气道管理,可以降低呼吸道感染发生率。吸痰是通过负压原理,清理气道分泌物,是保持气道通畅最重要、最常用的护理操作,可以预防肺部并发症发生。但是临床上因为吸痰所带来的并发症,如气道黏膜损伤、气道出血、心律失常、血流动力学改变、低氧血症、人工气道阻塞等不容忽视,且对于留置气管切开套管的清醒患者,吸痰带来的不舒适体验也增加了患者的痛苦[2⁃3]。杭州市老年病医院自2017年1月开始改良吸痰方法,采用浅层吸痰法效果明显,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年1月至2018年1月于杭州市老年病医院行气管切开需进行吸痰操作的患者。纳入标准:(1)留置气管切开套管,时间大于 24 h;(2)气管切开前无气道出血;(3)持续心电监护;(4)患者或家属自愿参加本次研究,并签署知情同意书。排除标准:(1)病情严重,血流动力学不稳定;(2)基础疾病过于严重可能直接导致患者死亡。共纳入180例,其中男109例,女 71例;年龄 56~92岁,平均(69.34±9.32)岁;重症肺炎62例,呼吸衰竭48例,慢性阻塞性肺疾病(COPD)28例,脑梗死22例,重症肌无力20例;急性生理学及慢性健康状况和评分系统Ⅱ(APACHEⅡ)评分(19.32±4.25)分。按照随机数字生成表法将患者分为对照组和观察组,各90例。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 护理方法 所有患者均行气管切开,留置气管切开套管。参考美国呼吸治疗协会(AARC)2010年关于气道吸痰指南[4],2组患者的吸痰操作者为经操作培训考核合格的ICU工作1年、N1级以上护士;吸痰操作时,护士的评估、准备、吸痰管选择、吸引压力、吸引时间及观察指标均相同。每次吸痰时间小于或等于l 5 s,2次连续吸痰操作大于或等于3 min。吸痰指征:(1)可闻及明显的痰鸣音或肺部听诊有湿啰音;(2)清醒患者频繁咳嗽或呛咳,或者自述憋气要求吸痰;(3)心电监护仪显示患者血氧饱和度下降;(4)呼吸机气道峰压过高报警[5]。对照组按照《浙江省临床护理操作技术规范》采用常规吸痰方法,吸痰前给予患者纯氧吸入2 min,密闭式吸痰管连接吸引管,无负压状态下插入气道内感觉遇到阻力(触及隆突,插入深度25~30 cm)向上旋转提升1~2 m进行吸引[6]。观察组采用改良浅层吸痰法,使用和对照组同样品牌和型号的密闭式吸痰管,连接吸引管,带负压状态下边吸引边插管的方式,先将靠近气管切开口分泌物吸除,再逐步将吸痰管插入至气道内20~25 cm,确保吸痰管没有触及隆突,进行吸痰;清醒患者鼓励其有效咳嗽,将痰液尽可能地咳出至气管切开口,再进行吸引。

1.2.2 观察指标 (1)动态监测患者吸痰前后2 min的心率(HR)、血氧饱和度(SPO2)、血压、呼吸机气道阻力变化。(2)记录吸痰时患者有无出现呛咳、气道出血。

1.3 统计学处理 采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料以表示,多组间比较采用方差分析,组间两两比较采用t检验;计数资料以率或构成比表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

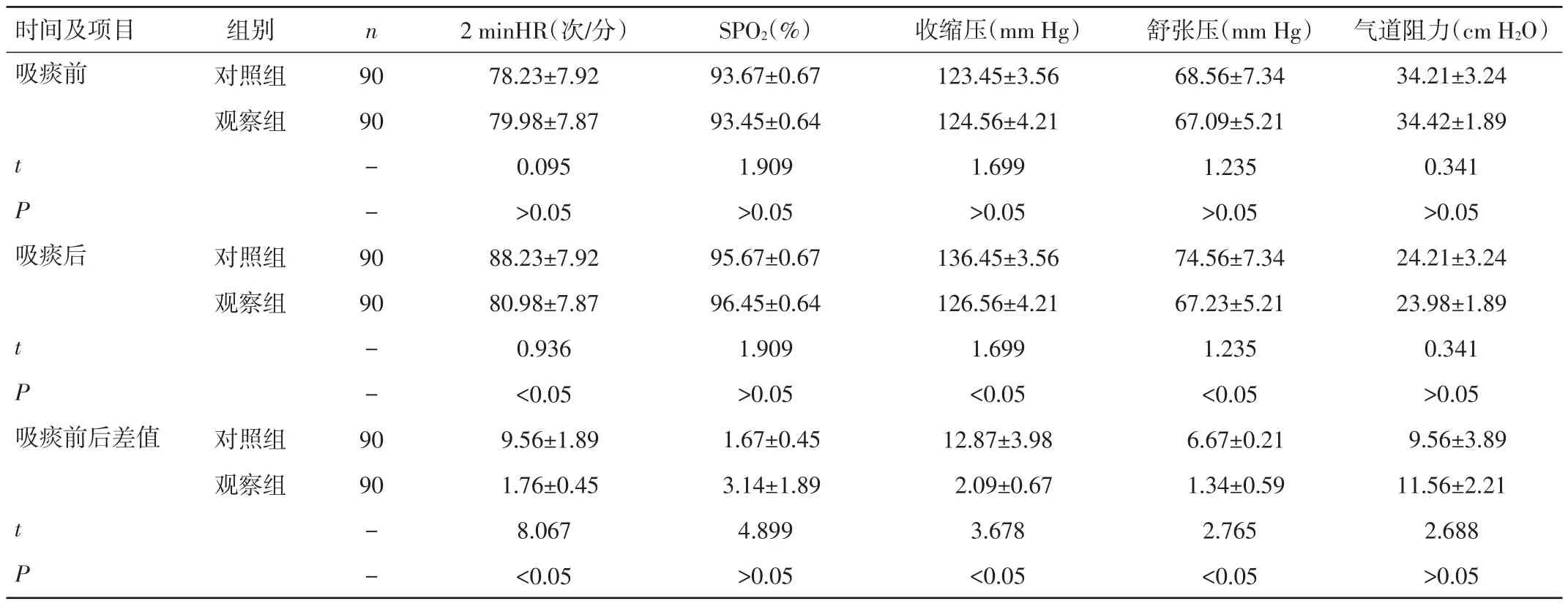

2.1 2组吸痰前后2 minHR、SPO2、血压、呼吸机气道阻力差值比较 观察组吸痰前后2 minHR、血压各项指标的变化幅度较对照组小,差异均有统计学意义(P<0.05);而吸痰前后SPO2、气道阻力变化幅度比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表 1。

表1 2组患者吸痰前后2 minHR、SPO2、血压、呼吸机气道阻力差值比较(±s)

表1 2组患者吸痰前后2 minHR、SPO2、血压、呼吸机气道阻力差值比较(±s)

注:-表示无此项;1 mm Hg=0.133 kPa;1 cm H2O=0.098 kPa

时间及项目吸痰前n 组别对照组观察组90 90 t P吸痰后 对照组观察组- - 9 0 90 t P吸痰前后差值 对照组观察组- - 9 0 90 t P气道阻力(cm H2O)34.21±3.24 34.42±1.89 0.341>0.05 24.21±3.24 23.98±1.89 0.341>0.05 9.56±3.89 11.56±2.21 2.688>0.05- -2 minHR(次∕分)78.23±7.92 79.98±7.87 0.095>0.05 88.23±7.92 80.98±7.87 0.936<0.05 9.56±1.89 1.76±0.45 8.067<0.05 SPO2(%)93.67±0.67 93.45±0.64 1.909>0.05 95.67±0.67 96.45±0.64 1.909>0.05 1.67±0.45 3.14±1.89 4.899>0.05收缩压(mm Hg)123.45±3.56 124.56±4.21 1.699>0.05 136.45±3.56 126.56±4.21 1.699<0.05 12.87±3.98 2.09±0.67 3.678<0.05舒张压(mm Hg)68.56±7.34 67.09±5.21 1.235>0.05 74.56±7.34 67.23±5.21 1.235<0.05 6.67±0.21 1.34±0.59 2.765<0.05

2.2 2组患者呛咳、气道出血发生情况比较 观察组患者呛咳、气道出血并发症总发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(χ2=14.152,P<0.01)。见表 2。

表2 2组患者吸痰时呛咳、气道出血并发症发生率比较[n(%)]

3 讨 论

机械通气指利用机械装置,通过建立气道口与肺泡间的压力差,改善或维持通气和换气功能,纠正低氧血症和高碳酸血症的一种呼吸支持技术,一般包括无创呼吸机辅助通气、经口气管插管、留置气管切开套管等。临床上留置气管切开套管的患者,除急诊的气管插管困难,一般大多数为长期需要机械通气的患者。为保持呼吸道通畅,必要时的吸痰每天需要重复多次,此操作所导致的呛咳、气管黏膜损伤、气道出血等并发症,不仅增加患者痛苦,甚至危及患者生命[7]。临床普遍应用的吸痰方法有传统吸痰法及浅层吸痰法。传统的吸痰方法为阻断负压,将吸痰管插入气道内遇到阻力(一般为达到隆嵴)外退1~2 cm后开始吸引。由于传统吸痰方法吸痰管插入较深,易触及支气管分叉,刺激交感神经兴奋,从而引起外周血管收缩及血压升高,导致血流动力学变化幅度增大;同时由于插入过深,触及隆突,患者出现的应激反应更为强烈,易出现呛咳、烦躁等,气管隆嵴处由于吸痰管的反复刺激,容易出现黏膜破损,使气道分泌物增多,气道出血。浅层吸痰法是对同样型号和长度的吸痰管插入气道的深度进行把握,浅层吸痰比常规吸痰的插入深度少3~5 cm,避免吸痰管触及气管黏膜及气管隆嵴处,降低对患者及其气管黏膜与气管交叉处的刺激[8]。同时,先将浅表的分泌物吸除,不仅防止浅部的分泌物进入深部,而且在一定程度上缓解了气道阻塞,对于呼吸衰竭及COPD患者,其缺氧状态有效改善,更容易配合操作[9]。本研究结果显示,观察组患者使用传统吸痰法吸痰,前后2 minHR和血压的变化幅度较大,影响患者血流动力学变化,观察组使用改良浅层吸痰法基本不影响HR和血压值,对血流动力学的影响较小,而2组气道阻力、SPO2的差别较小,说明规范及时的吸痰可以提高患者的SPO2,降低患者的气道阻力。观察组患者吸痰过程中出现的剧烈呛咳、气道出血等并发症发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。本次研究表明,浅层吸痰法可有效清除呼吸道分泌物,减少对患者人工气道的刺激,保持患者生命体征稳定,有效减少气道损伤的发生,增加清醒患者的舒适度,具有较好的有效性和安全性,建议在临床上普遍开展。

在此次浅层吸痰法应用过程中,作者发现,强化听诊器肺部听诊方法和流程是提高吸痰有效性的良好途径,通过培训听诊呼吸音、呼吸机波形识别来判断吸痰时机[10],使护士对吸痰时机的评估得到有效提高;当患者痰液黏稠,不易吸出或自主咳出时,护士利用振动排痰仪辅助排痰,并遵医嘱给予患者雾化和适当的湿化,利于患者痰液排出;在科内业务学习时,鼓励护士分享有效吸痰技巧,比如使用无菌液体石蜡代替生理盐水润滑吸痰管利于吸痰管的顺利插入,减少吸痰管与气管壁的摩擦损伤;选用更大型号的12#吸痰管,不会影响患者的血氧变化,可提高吸痰的有效性,同时减少吸痰时间;在气管切开患者的护理中,护士还应关注病房的温、湿度,实行医护一体化容量管理,共同制定容量控制目标,为防止因容量不足而导致的气道干涩。总之,在临床普遍的吸痰操作中,可以运用更优的方法给予患者更好的护理体验。