感染性休克患者发生AKI的危险因素分析

李争艳,王晓阳,张晓雪,马 爽,李炎生,白景云,肖 静,赵占正(郑州大学第一附属医院肾脏病医院肾内科,河南郑州450052)

急性肾损伤(AKI)是重症监护病房(ICU)最常见的并发症之一。既往研究发现,发生AKI的危重症患者AKI约占总数的1∕3,且有升高趋势[1]。近期,来自HOSTE等[2]的一项国际多中心研究显示,ICU患者AKI发生率高达57%,病死率高达24%。而脓毒症(Sepsis)与感染性(脓毒性)休克(Septic Shock)是危重症患者发生AKI的主要原因。调查显示,ICU中超过一半的AKI患者与脓毒症相关[3],且随着脓毒症病情的逐渐加重,AKI发生率逐渐升高,脓毒性休克患者AKI发生率高达64%[4]。本研究通过对比分析发生和未发生AKI的感染性休克患者相关指标变化,旨在探讨影响感染性休克患者发生AKI的危险因素,为早期识别并预防AKI的发生,降低AKI的发生率,改善患者预后提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 资料

1.1.1 研究对象 随机选取2014年8月至2017年8月本院ICU收治的98例感染性休克患者作为研究对象。所有研究对象均符合感染性休克诊断标准。排除年龄小于18岁者,合并急性心力衰竭、急性脑梗死或脑出血者,慢性肾衰竭且长期透析者,临床资料不全者。依据是否发生AKI及AKI分级标准,将受试者分为4组:NAKI组(未发生 AKI)36例(36.7%),男 19例,女 17例;平均年龄(56.3±16.7)岁;AKI 1级组31例(31.6%),男 16例,女 15例;平均年龄(58.4±15.6)岁;AKI 2级组18例(18.4%),男 9例,女 9例;平均年龄(58.8±16.9岁);AKI 3级组13例(13.3%),男6例,女7例;平均年龄(60.5±17.8)岁。各组性别、年龄比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.1.2 纳入标准 (1)脓毒症诊断标准:依据美国重症医学会(SCCM)与欧洲重症医学(ESICM)制定的脓毒症3.0诊断标准[5],即:①已证明或疑似感染;②序贯(脓毒症相关)器官衰竭评分系统(SOFA)增加值大于或等于2分。见表1。(2)感染性休克诊断标准:①符合脓毒症诊断标准;②经过充分的容量复苏后仍需要升压药物处理才能维持平均动脉压大于或等于65 mm Hg(1mm Hg=0.133 kPa),且血清乳酸水平大于 2 mmol∕L[5]。(3)AKI诊断及分级标准:依据2012年改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)急性肾损伤临床指南[6],即符合下列情形之一者即可定义为AKI(未分级):①在48 h内血清肌酐(SCr)升高大于或等于 0.3 mg∕dL(≥26.5 μmol∕L);②已知或假定肾功能损害发生在7 d内,SCr上升至大于或等于基础值的1.5倍;③尿量小于0.5 mL∕(kg·h),且持续6 h。AKI分级标准见表2。

表1 SOFA具体标准

表2 AKI分级标准

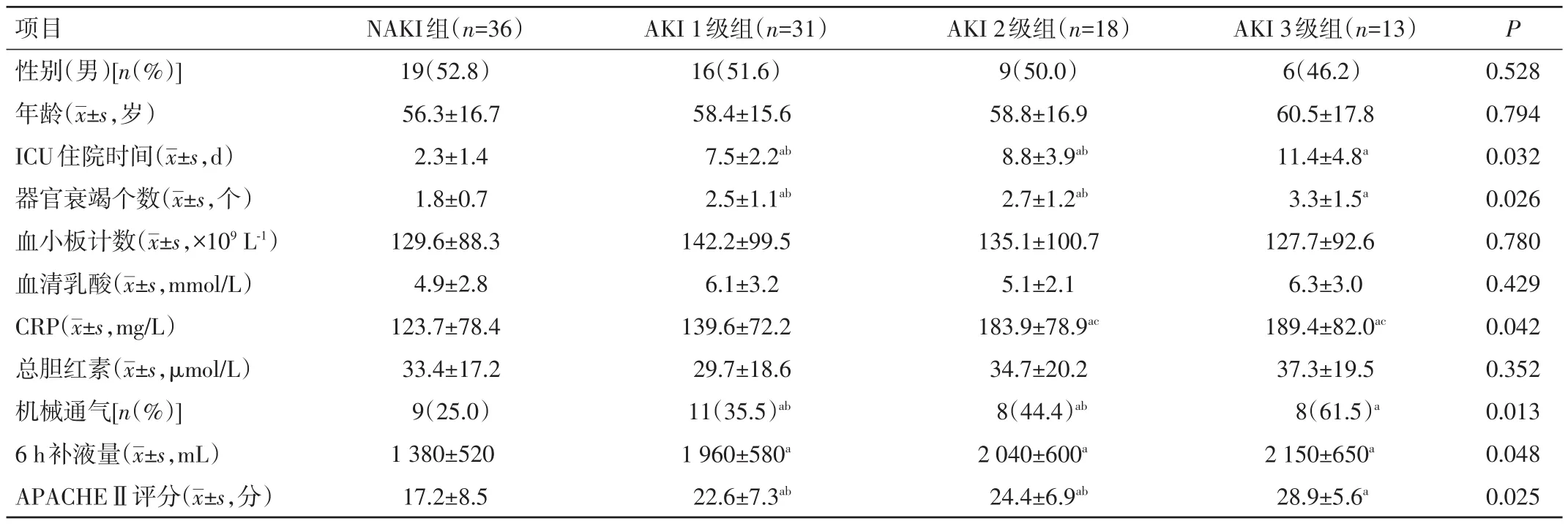

表3 4组患者一般及辅助检查资料比较

1.2 研究方法 所有研究对象均接受容量复苏、升压药物改善循环、抗感染、维持内环境稳定等干预治疗。搜集所有研究对象的一般临床资料(如性别、年龄、ICU住院时间、器官衰竭个数)和辅助检查资料(血常规、血气分析、肝功能、炎症指标等),并进行急性生理学及慢性健康状况评分量表(APACHEⅡ)评分,同时收集各组的机械通气例数、休克后6 h液体复苏剂量。对比分析各组间相关指标的变化。

1.3 统计学处理 本研究采用SPSS 19.0统计软件进行数据处理,计量资料以表示,组间比较采用t检验;计数资料以率或构成比表示,组间比较采用χ2检验;采用logistic多因素回归分析影响感染性休克患者发生AKI的危险因素。定义α=0.05为检验水准。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 4组患者一般及辅助检查资料比较 感染性休克患者中AKI的发生率为63.3%。4组患者在性别、年龄、血小板计数、血清乳酸、总胆红素方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。AKI 1~3级各组 ICU 住院时间、APACHEⅡ评分、器官衰竭个数、机械通气百分比均显著高于NAKI组,差异均有统计学意义(P<0.05),且随着AKI分级增加上述4项指标水平逐渐增加,AKI 3级组上述指标显著高于AKI 2级组和AKI 1级组,差异均有统计学意义(P<0.05)。AKI 3级组和AKI 2级组血清C反应蛋白(CRP)水平均显著高于AKI 1级组和NAKI组,差异均有统计学意义(P<0.05);AKI各分级组6 h补液量均显著高于NAKI组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

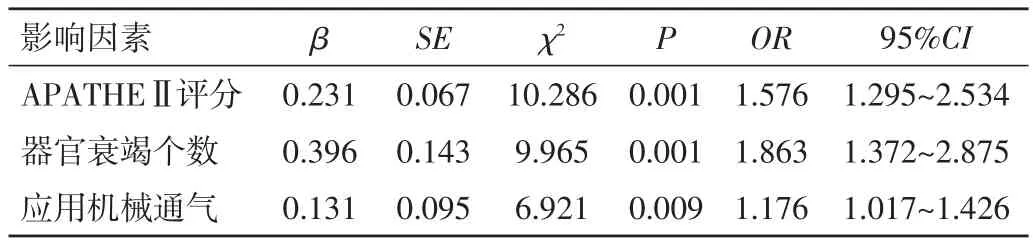

2.2 对影响AKI发生相关因素多因素分析 多因素logistic回归分析显示,APATHEⅡ评分、器官衰竭个数、应用机械通气是影响感染性休克患者发生AKI的独立危险因素(P<0.05),其风险比(OR)值分别为 1.576、1.863、1.176。见表 4。

表4 影响感染性休克患者发生AKI的危险因素logistic回归分析

3 结 论

AKI是临床常见疾病,也是危重症患者最常见的并发症之一。近年来,关于AKI的流行病学资料屡有报道,来自LEWINGTON等[7]的研究资料显示,全球每年约有1 330万住院患者发生AKI,且其中近170万患者死于AKI及其并发症。最新研究资料显示,目前全球AKI总患病率高达14.3%[8]。据调查,我国危重症患者AKI发生率为30.0%,病死率高达16.7%[9]。而脓毒症与感染性(脓毒性)休克是危重症患者发生AKI的主要原因。本研究显示,感染性休克患者AKI的发生率为63.3%,与BAGSHAW等[4]研究结果相似。

在ICU住院危重症患者中,AKI常与多器官功能障碍综合征(MODS)、感染性休克存在密切关联。MODS患者除伴肾脏衰竭外,其非肾脏衰竭因素也可对AKI的发生和病程产生影响。有研究显示,约2∕3的AKI发生于MODS、循环容量不足、感染性休克,且AKI患者有较高的疾病严重性评分及多脏器损害,器官衰竭个数随AKI分级的加重明显增加[10]。通过APACHEⅡ评分的评分数值高低可对病情严重程度进行预测,其由急性生理学评分(APs)、年龄评分、慢性健康状况评分3部分组成,其分值越高提示病情越严重,能较好地反映ICU住院危重症患者病情的严重程度。机械通气是ICU住院危重症患者常见的治疗手段,研究资料表明,机械通气可增高AKI的发生率[11]。究其原因,可能是由于机械通气增加了腹腔内压,导致肾脏及肾血管受压,使得肾脏血流减少,肾功能受损;同时机械通气诱发炎性介质释放,从而诱导肺外组织器官继发性炎症反应与炎症损伤,导致包括肾脏在内的器官功能受损。这表明机械通气在一定程度上加重了AKI进展,本研究与以上研究结果一致。

本研究单因素分析也发现,ICU住院时间、血CRP、6 h补液量与AKI发生密切相关。研究发现,约67%的ICU患者会发生AKI,且感染和感染性休克是AKI最常见发病原因之一,近50%的AKI为感染所引起,且与感染的严重程度呈正相关[12]。同时,随着ICU住院时间延长,患者发生交叉感染的风险增加,AKI的发生率相应增高。患者感染或脓毒症时,在内毒素的作用下机体释放出大量的内源性炎症介质,多种细胞因子表达有不同程度的上调。来自临床多中心研究显示,感染性休克发生严重AKI患者较非AKI或轻度AKI患者血清白细胞介素⁃10(IL⁃10)、巨噬细胞游走抑制因子和IL⁃6水平等炎症因子明显升高[13]。本研究结果也显示,AKI 1~3级各组与NAKI组患者相比血CRP水平差异显著,CRP水平越高,肾功能损害越重,提示全身炎症反应越重,本研究结果与之一致。因此,在临床护理工作中,针对病因采取有效的抗感染治疗,及时阻断全身炎症反应,或可逆转病情发展。感染性休克患者血流动力学呈现“高排低阻”状态,在机体高心输出量基础条件下,肾血管收缩不明显,肾耗氧量未改变,肾组织学轻微改变,而肾静脉系统明显充血,导致肾灌注压降低,肾小球滤过梯度下降,造成AKI的发生[14]。此时若给予大量补液,则会使机体容量过负荷,导致静脉压进一步升高,从而加重肾脏的损害[15]。本研究结果显示,AKI 1~3级各组患者6 h补液量明显高于NAKI组患者,与以上文献报道一致。故在临床护理工作中,对感染性休克患者行早期液体复苏过程中,应密切监测血流动力学改变,避免AKI的发生或加重。

AKI是感染性休克常见并发症。ICU住院时间、APACHEⅡ评分、器官衰竭个数、应用机械通气、炎症指标和6 h补液量等与AKI发生密切相关,其中APATHEⅡ评分、器官衰竭个数、应用机械通气是感染性休克患者发生AKI的独立危险因素。在临床治疗和护理过程中,应尽早发现AKI发生高危因素、早期给予积极干预,以降低AKI发生率和病死率,从而改善预后。