回到原点:“教化”传统与当代德国教育人类学的本体性问题

孙丽丽 陈红燕

德国教育人类学既不是人们通常所理解的,是人类学在教育学领域中的具体运用,或仅是精神科学教育学派的一个分支,而是深受“教化”传统影响的一门独具“德国气质”的学科。在此影响下,德国教育人类学超越了作为教育学与人类学交叉的边缘学科地位,形成了融关系性、过程性和实践性于一身的学科特征,这引发了我们对该学科的原点式研究:相较于其他国家和文化背景中的教育人类学,德国教育人类学所做之事、所言之语,究竟对人类及其教育有何独特价值和意义?这种追问直抵德国教育人类学的三大本体性问题:如何基于人类形象进行教育?如何基于教育逻辑审视人类形象?如何建立人类与世界的教化关系?相较于其他问题,“本体性问题”具有前提性与普遍性特征,它们是具体问题和思想的“前提”,与人类思考世界和发展自身的基本方式有关。*对教育人类学“本体性问题”的关注,已有研究包括:李政涛:《回到原点:教育人类学的本体性问题初探》,《民族教育研究》2014年第5期,第5页;孙丽丽:《回到原点:转折时期德国教育人类学的本体性问题及其方法论突破》,《民族教育研究》2017年第5期,第90-96页;孙丽丽:《当代德国教育人类学的三大基础性问题及其思想来源》,《湖南师范大学教育科学学报》2018年第1期,第22-29页。探究德国教育人类学的本体性问题,离不开“教化”(Bildung)传统的教育学与人类学论证:作为“教化以成人”的新型理想、作为异化与复归的尺度、作为人类的基本实践形式,它们塑造了德国教育人类学的本体性问题,并分别建构着该学科的关系性原点、过程性原点和实践性原点。

一、“教化以成人”:如何基于人类形象进行教育?

“教化”传统影响下的教育人类学本体性问题,首要任务就是以教育人类学的方式,架构起人类与教育之间的桥梁,思考教育对人类发展所发挥的不可替代的作用,为人类的存在和发展提供符合具体时代特征的“教育支撑点”,这构成了学科的关系性原点。在“教化以成人”的影响下,德国教育人类学对学科关系性原点予以阐发:肯定人类形象的“教化”特征,并以此作为研究人类及其所处教育、文化及社会之间关系的前提。在此基础上,“教育人类学为何存在”就被诉诸于“教化”传统影响下的人类形象与教育之间的关系问题,触发了德国教育人类学的核心特征——基础之学。

(一)“教化以成人”的新型理想

在德国的学术传统中,人类与“教化”有着根本关联。德国古典文学时期,人性启蒙理性的理想被赋予一项崭新内容,主要表现为赫尔德(Johann Gottfried Herder)通过“教化以成人”(Bildung zum Menschen)的新型理想,对启蒙运动的至善论予以超越,使“教化”概念在这一时期成为核心,并成为19世纪精神科学赖以存在的要素。这一新型理想从人类形象建构、人类学论证、教育关系和概念层次等四个维度建立起自身的独特性。

第一,独特的人类形象建构。德国教化理论的创始人赫尔德从哲学和历史角度,把人类形象与情感联系起来,认为“情感”有超越知识的力量,能够对人类的自我发展和自我转化起到关键作用。赫尔德也因此实现了人类形象与教化之间的有机关联:从内在世界向对象世界的有机转向。沿此路径,早期浪漫学派从“整体性和个体性”关联的角度阐述教化理想,把人类普遍的共有能力和个体特性的发展结合起来,把理性、感性和直觉的共同发展作为教化的理想与目标。在新人文主义之后,洪堡(Wilhelm von Humboldt)把“教化”作为所有思考的核心,把人存在的所有意义归结为“教化”,[注]彭正梅:《德国教育学概观:从启蒙运动到当代》,北京大学出版社2011年版,第88页。强调人生的第一要务就是形成一种和谐的整体,实现人的内在完善,使人成为美的形式。

第二,独特的人类学论证。“教化以成人”这一新型理想蕴含着“目的—路径”的人类学论证方式,首要目的是凸显人类形象的显著特征,即人凭借精神和理性,脱离了直接性和本能性,[注][德]汉斯-格奥尔格·伽达默尔:《真理与方法》, 洪汉鼎译,商务印书馆2016年版,第23页。而“教化”就是人类精神和理性形成的根本路径,力求实现人类所有不同层面的发展。“教化”也因此从目的和路径的双重意义上,成为人之为人的唯一途径,成为人性教育的基本标志,人类精神的存在与教化在本质上联系在一起,[注][德]汉斯-格奥尔格·伽达默尔:《真理与方法》, 洪汉鼎译,商务印书馆2016年版,第23页。教化与人类独特性之间的有机联系得以建立。

第三,独特的教育关系。“教育”主要指教育者与受教育者之间的关系,而教化主要指受教育者与世界的关系,[注]彭正梅:《德国教育学概观:从启蒙运动到当代》,北京大学出版社2011年版,第178页。这两种关系都包含人类内在与外在的关系。 “教化”理想指成为有教养之人(gebildeter Mensch),即消除了人类内在形式与外在世界之间的紧张关系,而达到一种从心所欲不逾矩的状态和完整性。此外,教化也指向人类与其自我之间的关系,与外在世界的沟通最终还是要回归人类自身,实现人类的自我发展。

第四,独特的概念层次。“教化”是一个兼具自然性与历史性的概念领域,将人类天赋的自然素质、外在于人类的自然动力、人类发展的历史性特征等融合于一身,构成一个关联性的概念领域。从自然性来说,“教化”有两类指向:一指自然动力对外在现象的塑造,二指对人类天赋的自然素质进行训练和培养的手段。“教化”一词的历史性主要是指其“保存”特征,即通过教化获得的结果都没有丧失,而是保存下来。双重概念层次生发出融自然性与历史性于一身的人类学论证,更新了我们对德国教育人类学的传统认识:它不以哲学人类学作为单一母体学科,也不仅以哲学作为唯一范式,而是具备复杂的方法论,兼顾自然性、历史性等多重特征。

(二)关系性原点:人类形象与教育

受“教化以成人”的影响,德国教育人类学总是在证明,人类具有“教育必要性”(Erziehungsbedürftigkeit)和“教育可能性”(die Erziehungsfähigkeit des Menschen),[注] 可参见:Christoph Wulf,Jörg Zirfas (Hrsg.).Handbuch Pädagogische Anthropologie.Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2014.体现出德国教育人类学看待“人类形象”(Menschenbild)[注]“人类形象”的相关对应词语为Menschenbild,Bild von Menschen,指关于人类的形象或图像,本文统一为“人类形象”。该词既指人类对自我形象的塑造,也指不同学科或研究者对人类进行的描述,包含现实与理想层面,也包含内在形象与外在形象。的独特眼光,在此基础上描述人类形象的教育规定性,肯定人类具有教育必要性且有受教育的能力和学习能力,不断明辨人类的教育本质,[注] 可参见:Christoph Wulf,Jörg Zirfas (Hrsg.).Handbuch Pädagogische Anthropologie.Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2014.建立起以“人类形象与教育”为原点的学科关系,并据此形成了三类学科基本关系:

1.人类形象与教育之间的关系

在“教化以成人”这一新型理想中,“教化”是成为“人”的唯一途径,也是人性教育的唯一标志,构成了人区别于其他动物的核心。受此影响,德国教育人类学在研究人类形象的过程中,维持着“教化以成人”的理想,将教育视为人类理性养成的唯一路径,赋予人类纯粹的教育本质(Homo educandus, ein erziehungsbedürftiges Lebewesen),[注] Christoph Wulf,Jörg Zirfas (Hrsg.).Handbuch Pädagogische Anthropologie.Wiesbaden:Springer Fachmedien, 2014.并就此进行了丰富的研究,例如,20世纪60年代初期,洛赫(Werner Loch)明确肯定“若无教育,人将不可能成为人”[注] Werner Loch.Die anthropologische Dimension der Pädagogik.Essen:Neue Dt. Schule Verl.-Ges., 1963.,肯定人类具有教育本质。博尔诺夫(Otto Friedrich Bollnow)也肯定人类的教育本质,认为“不能把教育作为一种独立的现象,而是把它作为一种不可缺少的、对于人类的整个认识起决定性作用的条件,即把人理解为可教育的动物”[注] [德]博尔诺夫:《教育人类学》,李其龙译,华东师范大学出版社2001年版,第29页。。20世纪80年代,以伍尔夫(Christoph Wulf)为代表的教育历史人类学围绕“身体回归”引发的教育审思,明确了看待人类教育本质的双重历史视角。尽管研究视角不同、研究方法各异,从内在构成方面看,其中都采用了相同的思考路径:将人类形象与教育联系起来,在论证人类形象独特性的过程中,将教育视为人之为人的基本路径。“人类形象与教育”既是德国教育人类学的关系性原点,也是其核心研究对象。

2.人类形象与不同维度之间的关系

20世纪80年代中期,随着“教化”传统的重新审视,德国教育人类学形成了以儿童形象的教化性表达为先导的研究范式。儿童形象的教化性表达,一方面肯定人类形象的教育规定性,另一方面也尝试将这种规定性具体化、真实化,在实现“教化”力量的基础上,实现人类形象不同层面的取舍与运用。代表人物莫伦豪尔(Klaus Mollenhauer)认为,通过教育进入社会语言、文化和习俗,是儿童可塑性的应然指向,同时,莫伦豪尔也认为无意识和不可言说的力量对儿童可塑性实现的重要影响。在儿童可塑性的思考中,莫伦豪尔关注制度化和习俗化之外的儿童自我,尝试将尚未习俗化的儿童自我(nicht konventionalisierten Ich des Kindes)纳入到思考中。[注]Klaus Mollenhauer.Vergessene Zusammenhänge:über Kultur und Erziehung.München:Juventa-Verl.,1983:63-89.儿童形象的教化性表达,促使莫伦豪尔等教育人类学研究者对真实教育过程的儿童形象予以反思、丰富与重构。

3.教育人类学与相关学科之间的关系

在“教化”传统的影响下,“人类形象与教育”成为德国教育人类学与普通教育学产生关联的核心载体,教育人类学从不同方面思考人的存在方式与塑造方式,借此为普通教育学的独立自主地位贡献力量,教育人类学也因此成为普通教育学的基础,而不是边缘或分支学科,这主要体现在20世纪60年代到20世纪80年代初。作为普通教育学基础的教育人类学,脱离了作为交叉学科的相对边缘和冷清的地位,但它实质上仍不具备自身独特的知识论与方法论基础,甚至在人类形象的研究过程中,难以形成自身的学科边界。

20世纪80年代初期至今,德国教育人类学在为普通教育学提供基础的同时,开始借鉴英美社会文化人类学理论,探索“人类形象与教育”的教育人类研究范式,努力形成专属于教育人类学的问题域,强调教育人类学独立于普通教育学的必要性与可能性,致力于形成教育人类学自身的学科独立性。

(三) “基础之学”:德国教育人类学的基本特征

相比于其他文化背景中教育人类学作为交叉学科的相对边缘和冷清的状态,在教化传统的影响下,德国教育人类学表现出与众不同的“基础”特征:不是某种人类学思想在教育领域的具体运用,也不是精神科学教育学的分支学科,而是作为人类存在和教育学发展的“基础之学”;既是探讨人类形象教化性的基础学问,也是教育学独特性存在的基础,同时也是探讨人类形象研究方法论的基础学问。

1.探讨人类形象教化性的基础学问。当代德国教育人类学结合人类形象的独特性来论证人类的教化性,肯定人类具有纯粹的教育本质[注] Christoph Wulf,Jörg Zirfas (Hrsg.).Handbuch Pädagogische Anthropologie.Wiesbaden:Springer Fachmedien, 2014.,并建构了自身作为基础学问的两个前提:其一,通过对人类形象新型理想的建构及双重指向,“教化”构筑了人性启蒙的新型理想,将教育视为人类“成己”与“成物”的根本路径,这一过程逻辑的基本线索在于建立人类形象与教育之间的关联。“教化”也因此使教育人类学与人类形象的教化性关联起来。其二,任何有关于人的思考都必须使用教育学与人类学相结合的思维方式:没有教育,人类是不能够被充分理解的;反过来,没有对人类形象的思考与表达,教育也无法被理解。

2.作为教育学独特性存在的基础学科。在学科互动层面,作为探讨人类形象教化性的基础学问,德国教育人类学形成了自身极为独特的角色——作为教育学的基础,这一地位的获得有两个前提假设:其一,无论教育学思考何种问题,都要对教育思想和实践中的人类学前提加以审查,这也是教育人类学承担的核心使命。其二,为了解决教育学被多个分支学科解构与分裂的危险,教育人类学从人类学的角度解释或者重构“人类形象与教育”,尝试在重构人类学命题与论证的基础上解决教育学危机。例如,20世纪60年代,洛赫等代表人物坚信教育人类学是教育学获取独立地位的关键,[注]Werner Loch.Die anthropologische Dimension der Pädagogik.Essen:Neue Deutsche. Schule verla gsgesellschaft,1963:Vorwort.认为具备了教育人类学基础的教育学会走向一条独立发展之路。这一研究风格延续到20世纪70年代,门泽(Clemens Menze)断定教育人类学的意义会显著增加。[注]Christoph Wulf,Jörg Zirfas.Theorien und Konzepte der pädagogischen Anthropologie.Donauwörth:Verlag Ludwig Auer Donauwörth,1994∶22.哈曼(Bruno Hamann)开发了一种历史研究方法,将教育人类学基础与教育学理论和实践关联起来,认为“只有关于人的非简化的理论,才能够确保具体的人类学教育学理论的实现”[注]Bruno Hamann.Pädagogische Anthropologie:Theorien, Modelle, Strukturen:eine Einführung.Obb.: Klinkhardt,1998∶7.。到了20世纪80年代,精神科学教育学在真实教育状态的寻找中被予以重新思考,教育历史人类学重新界定教育人类学基础之于教育学的重要性,认为“没有对人类的假设,教育、教养和社会化过程是无法实施的,[注]Christoph Wulf,Jörg Zirfas (Hrsg.).Handbuch Pädagogische Anthropologie.Wiesbaden:Springer Fachmedien,2014∶11.该流派对代表性教育学理论中的人类学基础进行剖析,更加坚定了教育人类学基础之于教育学的关键地位。

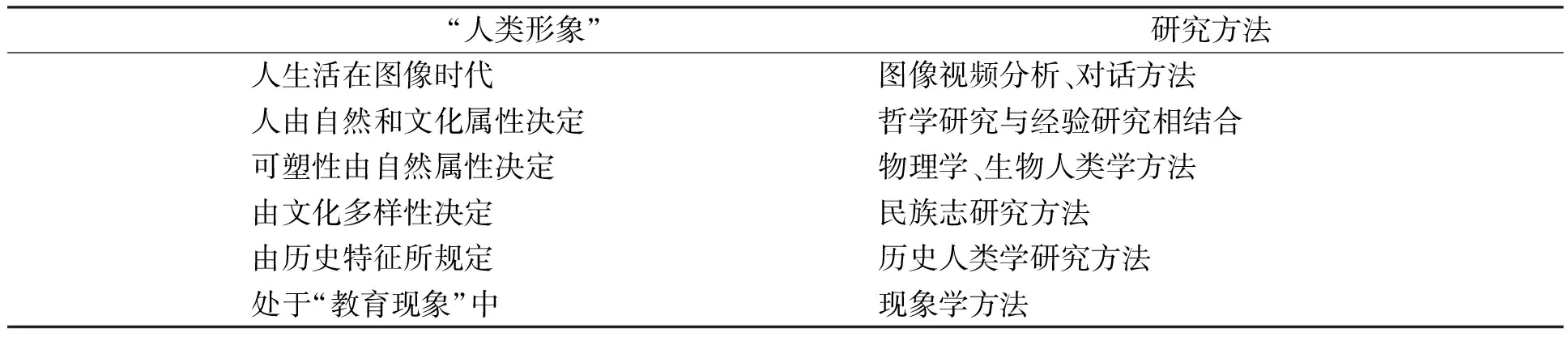

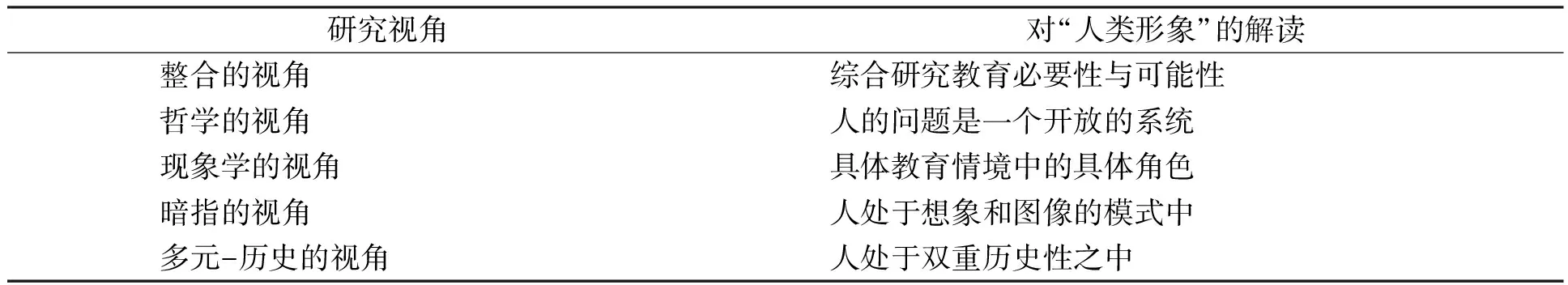

3.作为探讨“人类形象与教育”研究方法论的基础学问。与我们通常所理解的教育人类学不同,德国教育人类学并没有所谓的“看家法宝”:一是要下田野,二是要撰写民族志,三是要进行理论建构。[注]滕星、苏德:《教育人类学理论、方法与应用研究——中国教育人类学专业委员会首届年会论文集》,中央民族大学出版社2015年版,第16页。德国教育人类学不同于其他国家和文化背景中的教育人类学,最独特之处在于它始终以“人类形象与教育”为研究对象。为了适应这一研究对象的研究需要,在适切性选择和动态调整中,德国教育人类学形成了与之相应的方法论(参见表1、表2),无论思维方式、学科关系、研究方法、研究视角和分析单位等方面经历怎样的发展变化,德国教育人类学始终都没有改变自身的核心研究对象与关系式原点。

表1 “人类形象”的不同解读及相应研究方法

表2 不同视角对“人类形象”的解读

二、“教化”作为异化与复归的尺度:如何基于教育逻辑审视人类形象?

相较于其他语境的教育人类学,德国教育人类学有较强的过程性特征:探讨基于人类形象的教育逻辑、探索教育学的人类学边界、基于教育逻辑审视人类形象中可塑性与确定性的弥合之路……“教化”传统包含的异化与复归塑造着德国教育人类学的过程性特征。相较于“教育”聚焦教育者的行动,“教化”具有更强的过程指向,主要涉及人类与世界的交互作用,[注] 参见:Benner, Dietrich. Erziehung und Bildung! Zur Konzeptualisierung eines erziehenden Unterrichts, der bildet. Zeitschrift der Pädagogik, 2015,61(4):481—496.包含着异化与复归的辩证过程,勾勒出人类向世界的开敞过程,规定了教育学与人类学之间的“互看”过程,由此形成了德国教育人类学的过程性原点。

(一)“教化”作为异化与复归的尺度

从具体过程来看,“教化”是一种异化以及从异化而产生的复归,是人类与世界的相互作用:“异化”指人类从自我出发、与世界接触,“复归”指人类在与世界的接触中要返回自身。异化与复归的辩证关系,就是人类自我向世界开敞、再返回人类自我、实现教化理想的过程。“教化以成人”的新型理想,只有在人类与世界的相遇、获得和复归中,才能得以实现,它有三层含义:

第一, “异化”指人类向世界开敞、与世界相联系的过程。

教化过程开始于内在力量与外在世界的相遇过程,人类的发展需要不断超越自己、接触外在世界。处于与外在世界关系之中的人会不断地从自我出发、与外在对象进行接触,引发人类自我与外在世界之间的暂时陌生化和紧张关系。没有“异化”,教化是不可能的,因为人类不可能在自身的单纯同一性中寻求确定性,异化因此构成教化的前提。在此意义上,“异化”是具备生长意蕴的关系式词汇和过程性词汇,在陌生化的寻求过程中,建构着人类自我的生长力与发展力。

第二, “异化”是“教化”的前提。

受德国精神科学、古典哲学和古典教育学的影响,“教化”旨在形成有教养之人,达到一种从心所欲不逾矩的和谐状态和完整性[注] 彭正梅:《德国教育学概观:从启蒙运动到当代》,北京大学出版社2011年版,第208页。。从实际过程来看,“教化”若要实现自身目的,就必须消除人类内在形势和外在世界之间的紧张关系,但同时,又必须依赖于这种紧张关系,只有人类自我在“异化”过程中向世界开敞、建立起与世界的联系,“教化”才会具备起点与动力。

第三, “异化”与“复归”共同构成了教化全过程。

“复归”与“异化”是不可分割的辩证统一体。“异化”构成了教化的起点,但仅有“异化”,教化是不可能发生的。一方面,人类从自我出发,不断与周围世界接触,形成“异化”;另一方面,也是更重要的方面,人类不能在与世界的接触过程中丧失自我,而是要在“复归”中,把从外在世界获得的澄明与光亮返回到自我。

(二)过程性原点:教育逻辑与人类形象的互相审视

“教化”包含的异化与复归过程,创造了人类形象教育性转化的全貌:经过向教育与世界的不断开敞,人类形象实现了从生物意义上的自然人转化为社会意义上的人,实现了人类形象在“自然人—生活人—经验人—知识人—意义人”之间的转化与过渡,包含从本然界到事实界、可能界和价值界的转化与过渡。在这一过程中,“教化”建立了教育人类学视域中人类形象与教育逻辑之间的互相审视:

其一,教育逻辑要参照教育人类学对人类形象的理解与判断。采用“教育人类学→教育学”的研究视角,肯定教育人类学能够突破对人进行的简化描述,为教育提供更为丰富的人类学基础,这构成了教育逻辑存在的前提,也形成了教育学独立的基础。20世纪60年代,德国教育人类学将人类学作为评判教育学概念的标准,认为教育学与其他学科相区别的标志就在于它看待“人类形象”的独特视角,就是其教育人类学视角,例如,福利特纳(Andreas Flitner)认为教育人类学是一种评价教育学概念的视角与尺度,强调以教育人类学来保证教育学在与其他学科互动中的独立性。[注]Andreas Flitner.Spielen - Lernen:Praxis und Deutung des Kinderspiels.München:Piper, 1972∶3.

其二,对人类形象的审视不可脱离教育逻辑,强调人类学要参考教育人类学。采用“教育人类学→人类学”的研究视角,肯定教育人类学能够为普遍意义上的人类学提供来自教育的启发。20世纪60年代,德国教育人类学形成了学科关系的“新传统”:人类学应该参考教育人类学。通过概念史分析,代表人物利特克(Max Liedtke)曾宣称:从舍勒(Max Scheler)以来的现代人类学,都应该关注教育人类学。[注]Max Liedtke.Der Aufgabenbereich der Pädagogischen Anthropologie. In:Evolution und Erziehung.Ein Beitrag zur integrativen PädagogischenAnthropologie.Göttingen:Vandenhoeck&Ruprecht,1972∶13-29.一直以来,人们都在找寻教育人类学对教育学的贡献,但这一“新传统”认为,教育人类学能够为普遍意义上的人类学作出自己的贡献。

教育逻辑与人类形象之间的互相审视关系,建立了德国教育人类学的过程性原点。尽管肯定“教化”传统建立的过程性原点,我们还是应对其中的人类学循环论证予以反思:“教化”传统的人类学论证,容易引发对教育的固化认识——起源于人类天性,终结于确定性。针对有可能出现的固化认识和单向思维方式,在异化与复归的开放性过程中,教育被界定为一种开放的实践,不存在唯一确定的结果,能够对“教化”传统中有可能出现的固化认识和单向思维予以反思和超越。

(三) “评价之学”:德国教育人类学的核心使命

在教育逻辑与人类形象的互相审视中,德国教育人类学孕育了自身的另一学科秉性:评价之学。其中有三类评价问题,也构成了德国教育人类学的核心使命。

其一,教育人类学视野中的人类形象,是否在真实的教育关系中与世界进行了切实有效的互动?

围绕这一问题,德国教育人类学以教化的生命性、逻辑性和过程性来审视人类形象与教育,力求在真实的教育关系中实现人类形象的理性转化。20世纪80年代,随着“教化”传统的重新审视,莫伦豪尔强调通过真实的教育关系,建立人类与世界的有效关联。在《被遗忘的关联:文化与教育》一书中,莫伦豪尔认为成年人和年轻人之间的代际关系是最基本的教育关系,也是最基本的教育事实,但却在20世纪80年代被教育人类学和教育学所忽略。

莫伦豪尔对代际关系的强调,与德国教育学的两种传统相关:“教化”(Bildung)传统和“教育”(Erziehung)传统,莫伦豪尔以代际关系展开对“教育关系”的界定,强调教育者和受教育者之间的教育关系,即“教育”;同时也强调受教育者与世界之间的关系,即“教化”。[注] 彭正梅:《德国教育概观:从启蒙运动到当代》,北京大学出版社2011年版,第178页。受教育者必须通过成人所传递的生活方式,在“教化”过程中进行教育,脱离了“教化”层面的任何教育关系,都是没有依据与载体的“伪关系”,无法产生真正的教育结果。

其二,教育人类学视野中的教育,以何种人类形象为基础?

围绕这一问题,德国教育人类学一面反思已有人类形象,一面开辟新型人类形象。

20世纪80年代,以伍尔夫为代表的德国教育历史人类学研究者,对卢梭、裴斯泰洛奇、洪堡、狄尔泰等人的教育思想予以反思,揭示他们如何通过界定“人类形象”来引导人类的教育梦想,并影响教育实践。[注] [德]克里斯托夫·武尔夫:《教育人类学》,张志坤译,教育科学出版社2009年版,第1—29页。同一时期,随着“教化”传统的回归,莫伦豪尔以人类形象的教化性表达为先导,改变当时对人类形象的标准化和技术化描述。在莫伦豪尔看来,标准化和技术化语言过于抽象,不能描述教育过程中儿童的真实体验,如情绪、情感等,莫伦豪尔用体验式的语言表述儿童在受教育过程中的体验、情感变化等,延续了德国教化传统看待人类形象的理想和整体视角。

除了对已有人类形象进行反思,德国教育人类学还致力于发现并研究新型人类形象,主要诉诸于新型研究视角和研究方法的使用,例如将人类自然属性、社会属性和历史文化属性结合起来,将人的特殊性与普遍性结合起来,采用整体视角、历史视角和身体视角等。此外,德国教育人类学还形成了丰富的学科互动关系网,充分运用现象学方法、图像学方法、田野研究方法等,丰富多样的视角和方法最终都要回到一个核心任务:以教育人类学的眼光和视野,论证人类形象与教育的关系。

其三,教育人类学视野中的“人类形象与教育”,是否处于不断的教化互动过程中?

与通常的从变异(Werden)到存在(Sein)的演变相适应,[注][德]汉斯-格奥尔格·伽达默尔:《真理与方法》,洪汉鼎译,商务印书馆2016年版,第21-22页。“教化”与其说表示变异过程本身,不如说更多地表示这种变异过程的结果,并以此结果为起点,展开进一步的教化。“教化”传统引导德国教育人类学建立了人类形象与教育之间的积极有效互动,这种互动包含一系列具体过程:“教化”是一种理想与尺度,体现了非政治性的全人理想,充满着异化与复归的辩证过程与动态调整;“教化”是教育过程的产物,指某种潜在的、内在的、尚未完成的东西变成现实的、外在的和确定的过程。在此意义上,“教化”是一个不断推进的过程,在自身之外没有目的,而是在异化与复归的辩证过程中,不断推进人类自我与外在世界的互动,在教育过程中实现人类形象的教育性转化。

三、“教化”作为基本实践:如何建立人类与世界的教化互动关系?

在德语语境中,“教育”(Erziehung)关注教育活动的因果链(edukativen Kausalitat),相比之下,“教化”(Bildung)更加关注教育活动的因果链所触发的人类与世界的教化互动(bildenden Wechselwirkungen)关系,[注] [德]底特里希·本纳:《德语语境中的杜威教育学》,彭韬译,《全球教育展望》2017年第2期,第9页。这是“教化”的核心追求与基本标志。能否超越教育情境,将教育互动的因果链扩展到非教育情境,并引发人与人、人与世界的教化互动关系,也是判断“教育”是否成功的标准。

(一)“教化”作为人类与世界互动的基本实践

探其源头,“教化”作为人类的基本实践,以人类与生俱来的自然天性为起点,建构起人类形象与教育之间的原点式关联。作为此种实践境遇中的“教化”具备以下两类特征:其一,“教化”源于一种不完善或一种困境,它改变这种困境,却不旨在消除这种不完善;其二,人类通过“教化”获得了其确定性,但这种确定性不是直接出于人类的不完善性,而首先是通过其行动达到的。这两个特征说明,只有人类才具备教化实践的必要性和意愿,即从行动者的动机层面产生活动的结果,它们相互之间存在着既特殊又充满张力的关系。探其过程,“教化”作为人类与世界互动的基本实践,从关系层面建构起人类形象趋于完善的过程逻辑,主要包含两层关系:

其一,人类延续过程中遗传与教化之间的关系。康德在《人类历史起源的猜测》中指出,一切在生物学意义上能遗传的东西都可以在人类的自然本性中寻找根据,但是那些必须通过学习、教育的支持及自身活动才能形成的经验和“历史性”(Geschichtlichkeiten)却不能完全归结于人类的自然本性,[注]彭韬、底特里希·本纳:《现代教育自身逻辑的问题史反思》,《北京大学教育评论》2017年第3期。而是与学习和教化过程联系在一起,如果脱离了教化过程,人类无法掌握自然本性之外的一切能力。

其二,“教化”与人类其他实践形式之间的关系。根据人类最早的文献和证据,人类不是从他们被给定的自然天性中获得其确定性,而是在与他人的互动、与世界的交互作用中通过学习形成自己的确定性。[注]彭韬、底特里希·本纳:《现代教育自身逻辑的问题史反思》,《北京大学教育评论》2017年第3期。“确定性”(Bestimmung)是一个人类学概念,指人的特性、命运、确定性和规定性,此处指人在实践中找到了自己,找到了自己的特性,找到了自己的确定性、规定和使命。没有任何一种人类基本实践可以完全摆脱人类与生俱来的自然天性,也没有任何一种人类基本实践可以脱离教化过程[注]彭韬、底特里希·本纳:《现代教育自身逻辑的问题史反思》,《北京大学教育评论》2017年第3期。,人类总是在教化性的传授和掌握过程中,学习遗传之外的技能,例如语言、思维等,并以此作为其他实践的基础,如艺术、审美等实践。

(二)实践性原点:建立人类与世界的教化性互动关系

教化互动关系指人类把世界最初认定为不熟悉、陌生的东西,然后与它进入一种不是由人类自我所限定的、而是独立于人类的存在,这是一种“异化”过程,人类自我只有从这种异化中返回,才能够把来自于世界的澄明与光亮反射回我们的内在。[注]彭正梅:《德国教育学概观:从启蒙运动到当代》,北京大学出版社2011年版,第88页。教化互动关系强调,人只有在与世界的相互作用中,才能寻求自身的确定性。教化的标准既不是人类的内在性,也不是外在世界,而只能是这种相互作用自身。教化互动关系正是从这个意义上,与随意任性的相互作用关系区别开来。教化互动关系构成了当代德国教育人类学的实践性原点,主要表现为对作为学科实践的真实教育世界进行反思,努力形成人类与世界的教化性互动过程。

1. 将实践与人类形象的时代性结合起来

围绕时代特征更新人类形象,在此基础上更新教育人类学的研究主题,这方面的代表是教育历史人类学。该流派认为,在全球化和跨文化背景中,教育人类学若要对“人类形象”有完整而准确的认识,必须关注文化的复杂性和流动性对人的影响。例如,在新媒体和图像时代,人类的生存境遇发生了重大变化,新媒体呈现出的新图像,不断改变着人类身体的认知和感觉,将“身体”作为研究起点与核心主题,认为现代社会最显著的特征就是图像世界带来的感觉与认知的变化,因此,教育历史人类学才会研究图像、研究想象力,最初的“身体”研究是德国历史人类学认识该时期人类形象变化的起点,也为后来进行教育历史人类学研究奠定了基础与研究范围,即以人类身体的变化作为研究载体,关注现代社会中人类整体形象的变化,进而讨论与此相应的教育变化与对策。

2. 将实践与人类命运的积极转化相结合

博尔诺夫是这方面研究的代表。他指出,在一战后初期的德国,人们相信能够通过教育创造新生活,教育学思想也肯定教育的积极作用。这种情况在二战后发生了改变。从二战后到20世纪50年代中期,德国教育学因为缺少新的发展动力而严重滞后[注]Otto Friedrich Bollnow.Das veränderte Bild vom Menschen und sein Einfluss auf das pädagogische Denke.In:Erziehung wozu?:eine Vortragsreihe.Stuttgart:Kröner,1956∶35-47.,教育学热情的削减与人类形象研究的自然科学倾向有关,该倾向“关注人的虚弱特征,使得对人类问题的关注长久地陷入对人类自然本性的思考以及共同的人类情境”[注]Otto Friedrich Bollnow.Das veränderte Bild vom Menschen und sein Einfluss auf das pädagogische Denke.In:Erziehung wozu?:eine Vortragsreihe.Stuttgart:Kröner,1956∶35-47.,对人类形象的“虚弱”界定,带来了对教育和教育学思考的悲观倾向,中断了人类与教育之间的积极关联。在这种情况下,博尔诺夫将存在主义哲学与教育人类学思考结合起来,塑造理想的人类形象,重建教育的积极功能,尝试以此来摆脱时代的悲剧氛围。博尔诺夫认为20世纪开始的任何一次教育学热情,都以理想的“人类形象”为导向,尊重人的创造能力,赋予儿童和青少年时期不同于成人的独特价值。博尔诺夫所讲的“人类形象”首先是一种允许人类保护自身生存空间的希望和理想,是一种开放的结构,包括人所具有的生物、心理、意志、情感和精神等方面[注]邹进:《现代德国文化教育学》,山西教育出版社1992年版,第197页。。他还总结道,传统德国教育学的概念体系都确定了理想的“人类形象”。[注]Otto Friedrich Bollnow.Das veränderte Bild vom Menschen und sein Einfluss auf das pädagogische Denke.In:Erziehung wozu?:eine Vortragsreihe.Stuttgart:Kröner,1956∶35-47.虽然这些“人类形象”遭受到自然科学的冲击,但博尔诺夫仍然相信理想的“人类形象”能够存在、且必须存在,它能够赋予人类直面现实苦难的勇气,促使现代人重新审视自己的生活,在绝望和困苦中振作起来。

(三)“实践之学”:德国教育人类学理论创制的基本路径

教育人类学理论创制的动力从何而来?传统解释与教育人类学的“哲学范式”和“文化范式”相关:“哲学范式”通过探究人类本质来更新对人的理解,并以此作为教育人类学的知识论和方法论基础。“文化范式”强调通过田野研究参与当地文化,洞察教育与文化的内在关系,从文化差异、文化冲突、文化变迁与融合的角度洞察教育的特性。德国教育人类学在这两种传统之外,又开辟了另一个“新传统”:将人类与世界的教化性互动作为教育人类学的发展动力,将实践作为理论创制与发展的基础。*邹进:《现代德国文化教育学》,山西教育出版社1992年版,第197页。在此基础上形成了作为“实践之学”的学科特点,这一“新传统”在创制教育人类学理论的同时,形成了该学科与特定时代的人类形象及其教育实践密切相关的研究视野。

代表性人物,如朗格菲尔德(Martinus J.Langeveld),他推崇将“实践-标准”(praktisch-normativen Horizont)作为教育人类学基本发展动力,[注]Christoph Wulf,Jörg Zirfas.Theorien und Konzepte der pädagogischen Anthropologie.Donauwörth:Verlag Ludwig Auer Donauwörth,1994∶108—109.朗格菲尔德的实践观,除了形成人类形象的完整性认识,还在于“形成关于教育和教育真实的互相关联的共同主题”[注]Josef Derbolav.Kritische Reflexionen zum Thema“pädagogischen Anthropologie”.Pädagogische Roundschau,1964(8):751-761.。20世纪80年代,莫伦豪尔结合教育实践中的真实关系,重新审视教化传统对“自我”的理解,在重塑人类形象的基础上,建立人类形象的教化性转化过程,形成了“展现”和“呈现”等教育过程的基本逻辑。同一时期,德国教育历史人类学围绕时代特征,形成了图像转向、表演转向和身体转向,引发了图像、仪式、表演和体语等研究主题,这些主题更新了经典人类学的关注视域,在拓展研究对象的同时,实现了教育人类学知识论和方法论的整体转型。

结语:当代德国教育人类学的启示

“教化”传统引导当代德国教育人类学形成了独特的本体性问题,并且在本体性问题的提出和解决过程中形成了关系性原点、过程性原点和实践性原点,由此孕育了德国教育人类学独树一帜的学科品性:从教化所内涵的生命性中,获得强烈的生命感;从教化的过程性中,获得严谨的逻辑感;从教化的理想性中,获得现实的透析感;从教化所具有的时代容涵性中,获得鲜活的现实感。

经过几十年的发展,中国教育人类学基本形成了以民族志和田野研究为基本方法论、以民族学和文化人类学为导向的研究取向与风格,更加关注文化多样性、尤其是少数民族地区的文化与教育。基于此种研究状况,“教化”传统及其引导的德国教育人类学,能够为中国教育人类学的学科地位、学科发展路径、研究方法论和理论创制等,提供独特的“德国启示”。

第一, 回到并确立教育人类学的“原点”。

相比较其他语境的教育人类学,德国教育人类学的意义与价值并不局限于通过田野研究和理论构建揭示教育多样性,而是为我们开敞了不断回到原点、审视原点的学科发展路径。无论是“人类形象与教育”的关系性原点,还是“教育逻辑与人类形象互相审视”的过程性原点,以及“人类形象与世界的教化性互动”的实践性原点,都在建立人类与教育之间的桥梁,为人类的存在和发展提供符合具有时代特征的“教育支撑点”,探究人类如何在教育历史和现实的互动中形成,如何在个体自我塑造和向世界开敞的过程中不断完善。

第二, 转变教育人类学相对边缘和冷清的地位。

在中国教育人类学研究中,教育人类学一般被视为交叉学科,处于相对边缘和冷清的地位,但“教化”传统介入下的德国教育人类学向我们开敞了教育人类学转变边缘地位、走向“基础学问”的可能性。

“教化”传统引导的本体性问题和原点式思考,启发教育人类学不断回到“人类形象与教育”,不仅揭示人类形象在具体教育情境中的复杂与多样,而且尝试以此来推进整个教育学对这一问题的新认识,形成与其他人文学科平等对话的能力,形成教育人类学自身的独特性。具备此种秉性的教育人类学,就不仅是处于相对边缘和冷清地位的学科,而是与人类的生存与发展、与教育学独立性密切相关的基础学问,如何实现这种学科秉性,当代德国教育人类学为我们提供了相关启示。例如,不断回到“人类形象与教育”,审视人类形象是否在真实的教育关系中与世界进行了切实有效的互动,审视“人类形象与教育”是否处于不断的教化互动过程中,不断开敞人类与世界之间的教化性互动。

第三,不断探索自身独特的知识论和方法论基础。

在中国教育人类学研究中,教育人类学通常被视为人类学在教育领域的具体运用,其全部理论和方法都源自于人类学,教育学只是提供试验田,在教育人类学中处于隐身地位,教育人类学的知识论和方法论基础几乎全部来自于“人类学”。与此不同,“教化”传统影响下的德国教育人类学,围绕三大原点,在重塑学科关系的基础上,从知识论和方法论层面,形成了教育人类学自身独特性的基本路径。当代德国教育人类学与人类学、教育学、现象学、解释学、图像学,甚至是生物学、基因发生学等学科,都进行过有效互动:一方面,吸收相关学科的理论基础、研究方法和研究视角,为“人类形象与教育”提供切实可行的研究路径;另一方面,通过教育人类学的基础、评价和实践品性,为其他学科贡献独属于教育人类学的知识论和方法论。

第四,把“实践”作为教育人类学理论创制的基本动力。

在中国教育人类学研究中,教育人类学的“实践”主要集中于“田野”中呈现的多样性,较少从本体层面、在“人类形象—时代新象—积极转化”的层面进行思考与研究。德国教育人类学为我们探讨教育人类学的实践境遇提供了独特的研究主题:建立人类形象与世界的教化性互动关系,不断基于时代特征审视人类形象及其教育、思考人类命运的积极转化,并以此作为教育人类学理论创制的基本动力,20世纪80年代以来德国教育人类学的图像转向与身体转向,即此类理论创制的典型代表。在此意义上,教育人类学就不仅是哲学思辨,也不仅是田野研究,而是基于时代特征探讨人类与教育的实践性学问。

——《教育学原理研究》评介