略论目录学视野下的警学文献著录及其定位

——警察文献学论稿之一

任士英

传统学者习以目录之学为读书治学之基本功。目录、职官、地理与年代一向被前辈学者称为治学的四把钥匙。乾嘉学者王鸣盛在《十七史商榷》卷七中所谓“凡读书最切要者,目录之学。目录明,方可读书;不明,终是乱读”,更是强化了目录学之致用之学的特征。因此,目录之于汗牛充栋的群书文献,不仅仅功在“部次甲乙”,更能够如章学诚《校雠通义》所言可以“辨章学术,考镜源流”,因此,所谓“簿录之学”的目录之学被王鸣盛誉为“学中第一紧要事”。读书(今人往往不读书而专注治学则当别论)当知目录之学,明乎此,可知著述之事。因此,对于图书文献之著录、分类、解说与收藏、利用、开发、服务,目录学之重要作用是不言而喻的。当我们从目录学的视野中聚焦警学文献的存在与发展状态时,理应也可以得到重要的提示与认识。因此,考察目录学视野下警学文献的著录及其定位就不应是一个没有意义的话题了。

不过,当我们真正考察这一问题时,却感受到巨大的障碍与困难。即使忽略与排除警学文献发生学的所有要素置论,警学文献在传统目录学上的反映,也不是一个可以轻易让人说明白的事情。因为,这首先与“警学文献”的不好界定有关系——在这里,我们还无法讨论警学文献与“警察文献学”的分野,但是我认为“警察学文献”可以与本文的“警学文献”等量齐观。本文中“警学文献”的用法大抵如此——而且,从目录学上对警学文献的著录类别以及如何著录(比如归属上)甚至开始著录的时间来说,“警学文献”与目录学相比,也不可以道里计。

这话是什么意思呢?这里可以用三句话概括:一是传统认识当中的“警学”(题名冠以“警察”之名的)文献书目出现仅仅百余年[注]目前所见第一本中国人参与撰写的题名为《警察学》,是光绪二十九年(1903年)在上海的作新社出版《政法类典》“政治之部”中附录。参见任士英:《略论〈警察学〉与清朝警察行政创立时期的警察教育》,《中国人民公安大学学报》,2003年第4期。,而目录学在中国传统学术的视野当中已经是差不多2千年以上[注]西汉成帝时期刘向的《别录》、刘向的儿子刘歆的《七略》,被称为中国传统目录学的开创之作,或者称为“开创了文献目录的先河”(吴枫:《中国古典文献学》,济南:齐鲁书社,1982年版,第149页;武汉大学等编著《目录学概论》,北京:中华书局,1982年版,第1页)。“目录”之名最早出现在《七略》中。;二是相关书目出现以后,对于所谓的警学书目的著录数量相对较少;三是警学书目的著录状况混杂在其他类别的书目当中,往往与法制类诸如刑法、职官、政令、政书甚至技术类(法医、通讯、交通等)等相混淆,很长的一个时期以来,并没有一个专门著录警学文献书目的门类。简单说,就是(1)时间短(出现警学文献书目的时间),(2)数量少(题名警察或者警学的文献数量),(3)著录杂(专门的著录类别中对于警学文献的著录状态)。在这里,就提出了一个无法回避的问题,警学文献是如何进入目录学视野的,在没有专门的警学文献类别的书目出现前,它的存在形式与存在状态究竟如何?

一、何谓警学文献

何谓“文献”?文献是“有历史价值或参考价值的图书资料”。这是商务印书馆《现代汉语词典(第5版)》1428页的解释。这显然是把文献界定在图书资料的范围内。《辞源》737页就稍有扩演。文,指有关典章制度的文字资料,献指多闻熟悉掌故的人。这是在文字资料之外增加了“人”,但是界定为熟悉“掌故”也就是对人与事之历史沿革、制度等明白的人。“据文献记载”云云就是指前者而言,而且一般大家都可以接受。

据马端临《文献通考》序:“夫子言夏、殷之礼,而深慨文献之不足征,释之者曰:‘文,典籍也。献,贤者也。’生乎千百载之后,而欲尚论千百载之前,非史传之实录具存,何以稽考?儒先之绪言未远,足资讨论,虽圣人亦不能臆为之说也。”这段话就说明,文献是可以存真、求真的依据,如果没有文献的依据,“虽圣人亦不能臆为之说”,就是这个道理。所以马端临对“文献”做了一个规范。他说:“凡叙事……,信而有证者从之,乖异传疑者不录,所谓‘文’也。凡论事……可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓‘献’也。”马端临之叙说从解读文献的角度可以给我们很多的提示。但是,要回答什么是“警学文献”,仍然不能够一言以蔽之。

究竟应当怎么样认识警学文献或“警察学文献”?这与把握和理解“警学”与所谓“警察学”的范畴有直接关系。对于所谓“警学文献”的解释与界说,我以为可以有广义和狭义的区别。由于警察学(2012年后在我国的国家学科专业目录中将“公安学”列为一级学科,致使在探讨警察学内涵时又不能不涉及到同时存在的“公安学”的表达)属于社会科学的范畴,所以,其包含的内容涉及到古往今来举凡与警务相关的政治、经济、军事、文化、文学创作、思想修养、教育、管理、科学研究以及艺术实践、生产劳动等社会生活的各个方面。众所周知,警务实践与警察实务是国家行政执法与刑事司法活动,作为国家权力意志的体现与国家政府的公务活动,警务实践要依据一定的国家意志并通过政府机构的行为来进行。警务既具有一般意义上的公务特色,又有其特殊性,简单地说即是依法行政。严格地说,由于警察工作具有广泛的社会性特征,几乎所有反映这些社会生活内容的文献都可以称为“警(察)学文献”。这是我们所说的广义“警察学文献”,由于这一胪列的无限性,一定会遭到对警学文献无限夸大之讥。其实,“无限”的论述有其合理性,但埋没了警学文献的独有特征,容易使研究的价值被稀释与淡化。为了回避可能带来的驳难,减少对研究过程中的逻辑周延与研究价值等方面的质疑,我们仍然愿意把警察学文献限定在狭义的范畴内。也就是说,警学文献是指那些古往今来一切围绕着警察行为以及警察活动的产生、发展和变化而进行的记录、展示、总结。它既包括有关警务与警察的制度建设、法令规范,又包括人们对警务与警察所做的研究、摹写所形成的文字、图像、音像、物品等,也包括警察开展活动的场所以及围绕警察文化建设而展开的各种物质的和非物质的遗存和文化成果。探究警学文献需要回答什么是警务或什么是警察的话题,一如我们在探索历史科学理论的时候自然而然地要追问“什么是历史”[注]宁可:《宁可史学论集续编》,北京:中华书局,2008年版,第1-15页。并努力要给出回答一样。简单地说,警学文献的基础是警务实践以及与其相关联的警务活动。警学的发展既然同警察实践与警务的演进密切相关,那么,警学文献的形成自然也与警察实践和警务的演进密切相关。一般情况下,警察学文献的形成,与其所反映的警察实践与警察实务相比较,是带有滞后性的。这一类文献目前最突出的特征是警务经验的总结或者警务工作政策的说明。另外有一类所谓“超前”性质的著述,大多是理论探索与创新的尝试,由于警察实务工作的特殊性特别是它在决策上的政治色彩与政策性倾向,很多具有新异设想的理论和构想不能简单地付诸实践,往往也使这类学术研讨的成果成为纸上谈兵。这就在实际上对所谓警察学研究的学术评价造成了若干困难。因为,警学研究到底在实际中应当怎么样看待与评价,特别是从警学文献的评价出发时,是从它能够在多大程度上反映警察实践与警察实务呢还是在多大程度上能够对警察实践与警察实务产生指导作用?必须看到,即使是具有明显创新意义或者具有极大学术价值的学术研究,要使之转化为体现或者符合国家意志的警务实践活动与政府行为,也不是一蹴而就的。这里,就必然涉及到如何解读警学文献的问题。

在建立现代职业警察(即正式被冠以“警察”之名同时穿戴制式服装开展警务活动)以前,存在着一个有警察之实而无警察之名的长期的古代警察时期。在古代警察时期,关乎此类“警学文献”的认识与评价自然就成为一个复杂的问题。古代警察时期相关文献本身的存在形态其实是固定的,它们不是从一开始形成就被著录为“警学文献”的。这一类文献之所以成为我们认可的警察文献,只是在我们开始研究警察学并且是在警察学成为研究内容以后才是。前面我们所谓警学文献著录数量少,也是指的这一情况。我们发现,古代警察时期的警学文献在目录学上被著录的形态与方式,首先不是通过“警学”(因为当时并未出现“警察”[注]在中文典籍中也存在使用“警察”的若干情况,如经常被学者称引的《汉书》卷63《武五子传》颜师古的注:“密令警察,不欲宣露也。”另外,最有意思的是(唐)赵璘《因话录》卷5《徵部》:“韩晋公节制三吴,多历年所取宾佐僚属,随其所长,无不得人。尝有故旧子弟,投之与语,更无能解。召之与宴而观之,毕席端坐不旁视,不与比坐交言。数日,署以随军,令监库门。使人视之,每早入,惟端坐至夕,警察吏卒之徒,无敢滥出入者,竟获其力。”上海:上海古籍出版社,1979年版,第106页。)的类别实现的,而是通过古代警察时期“警察”有实无名的警务形态曲折地表达着的。

学界较流行的观点认为,职业制的现代制服警察始于1829年罗伯特·比尔建立的伦敦大都市警察,中国开始建立制服制的正规警察则是以清光绪三十一年(1905年)设立巡警部为标志。其实,这一论断是否符合事实在此可以置之不论。我们要强调的是,自从“警察”进入人们的视野,关于警察一词的概念与涵义就存在着不同的表达。早在明治四十年(1907年)日本法学士小原新三讲述警察学时,就感慨他之前的百余年来,学者著述中对于警察之定义有二十四种,“其至今日学者间未能确定其意义,可知其不易”。[注]小原新三:《警察学》,见李连贵、孙家红编《法政速成科讲义(玖)》,桂林:广西师范大学出版社,2015年版。不过,小原新三也强调说,从一开始“以警察为行政之一部,学者皆所不争也”[注]同上。。所争论警察涵义者,或谓之行政之“目的”、或谓之行政之“作用”,或谓之行政之“手段”,或谓之行政之“效用”,或谓之行政之“结果”,或谓之行政之“行为”。对警察概念之表述纷纭参错、莫衷一是,到今天依然如此。那么,应当如何把握古代警察时期的“警察”内涵之实质?关于这一问题,目前学界研究者进行了很多的研究,其中得到大家认可的观点有:军队和国家行政官享有警察职能,军事机构和行政机构承担警察职权,所谓“军警不分”、“警政合一”[注]中国社会科学院法学研究所:《中国警察制度简论》,北京:群众出版社,1985年版;韩延龙、苏亦工:《中国近代警察史》,北京:社会科学文献出版社,2000年版。万川主编:《中国警政史》,北京:中华书局,2006年版。。中国古代警察发展中,警察职能往往是由军队、行政与司法机构及其官员来承担,警察机构不独立,但是“警察”职责极明确。用今天的观点来看,对于我们所关注的“警察”职能来说,属于警察共同的职责虽然不是由一个独立的机构或一类纯粹的官员来担负,但是承担着警察职能的不同的机构和各类官员之间的共同职责,又是完整的、确切的。比如,中国古代警察制度的设置,以保障国家安全和社会稳定为要务,这一职责任务与责任目标十分明确。只是中央和地方各级政府机构之间、国家机构和乡绅组织之间、政府力量和其他社会力量(如中央法司、地方之郡守县令、乡村之坞堡、什伍保甲组织、亭长、衙役、仵作、三老、僧兵等)共同担负维护秩序、纠察非违、维持治安等职责。国外的警学研究者大卫·贝莱把现代警察区别于古代警察的特征归结为:“公众性、专门性和职业性”。“公众性”,指现代警察代表政府机构承担起维护公共安全的职责;“专门性”,指现代警察有着明确的使命即执行法律和防止犯罪;“职业性”,指现代警察是一种全身心投入的、赖以维生的职业[注]谢闻歌:《英美现代警察探源及其社会调控职能透析》,《世界历史》,2000年第6期。。如此,可以归纳上述观点得到一个基本的认识:在“警察”概念的涵义存在诸多差异的情况下,承担警察职能的机构与人员身份具备着“公务、军事、执法(司法)”等共性特征。那么,通过古代文献对于职官(百官)、刑法与兵志等类别的著录,无疑可以窥知“警学文献”的著录状态。也就是说,在文献中反映着“官”、“法”、“兵”等内容的书目可以视作传统目录学中对警学文献的著录类别。

二、警学文献的著录状态一瞥

(一)正史《经籍(艺文)志》中的著录类别及次序

为了进一步考察警学文献的著录类别及其状态,我们拟从经史子集四部分类法定型之后的正史《经籍(艺文)志》中的史部与子部书目的分类来说明。唐初编《五代史志》,在经籍志中正式按照甲乙丙丁顺序著录经、史、子、集四部之名,《旧唐书·经籍志》云:“四部者,甲、乙、丙、丁之次也。”[注]欧阳修、宋祁《新唐书·艺文志》云:“至唐始分为四类,曰经、史、子、集。” 北京:中华书局点校本,1975年版,第1421页。甲部为经,乙部为史,丙部为子,丁部为集。四部分类法在唐朝时定型。对于经籍书目之著录,在四部分类法之下体现出对不同类别书目的认识。“夫经籍也者,机神之妙旨,圣哲之能事,所以经天地,纬阴阳,正纪纲,弘道德”[注]《隋书》卷32《经籍志一》,北京:中华书局点校本,1973年版,第903页。,《隋书·经籍志》四部之书共计收书一万四千四百六十六部,有八万九千六百六十六卷。四部之中,举凡史部之“旧事篇”、“职官篇”、“刑法篇”与子部之“法家”、“兵家”等类别,对当时见存者还是亡佚之书的著录,均有其本旨。如职官类二十七部,三百三十六卷,其著录之旨则以“所臣之策,各有分职,以相统治”。又,“刑法者,先王所以惩罪恶,齐不轨者也。……隋则律令格式并行。自律已下,世有改作,事在《刑法志》。《汉律》久亡,故事驳议,又多零失。今录其见存可观者,编为刑法篇”。[注]《隋书》卷33《经籍志二》,第971-972页。经籍志著录者乃是文献,而历代实际执行“改作”的制度,则在“刑法志”,《隋书》这一表述对于提示我们认识“警学文献”的著录形态很有启发性。对于深化“警学文献的基础”究竟是何物,也很有提示。子部之中,以《管子》《商君书》《韩(非)子》等书著录于“法家”类。所谓“法者,人君所以禁淫昵,齐不轨,而辅于治者也”。《司马兵法》《孙子兵法》《金韬》《兵略》等书一百三十三部书著录为“兵家”类,所谓“兵者,所以禁暴静乱者也”。史部之旧事、职官、刑法与子部之法家、兵家等著录的类别,基本在后世的正史《经籍(艺文)志》中保留下来。不过,这些类别在《隋书》之后的正史经籍志中著录的次序尤其是书目却并不是一致的。这一差异,大约可以透露出不同时代对于此类文献的认识。我们也正是通过古代警察时期这一著录类别与书目的差异,观察出警察文献在不同时代的著录状态。这里以新旧《唐书》的著录情况为例再做说明。《旧唐书·经籍志》第1963页:

乙部为史,其类十有三:……六曰旧事,以纪朝廷政令。七曰职官,以纪班序品秩。……九曰刑法,以纪律令格式。

丙部为子,其类一十有四:……三曰法家,以纪刑法典制。……十曰兵法,以纪权谋制度。

《新唐书·艺文志》第1453、1509页:

乙部史录,其类十三:……六曰故事类,七曰职官类,八曰杂传记类,九曰仪注类,十曰刑法类。

丙部子录,其类十七:……三曰法家类,……十二曰兵书类。

所谓“律令格式”,据《唐六典》:律以正刑定罪,令以设范立制,格以禁违正邪,式以轨物程事。那么,著录以律令格式为其内容的文献,显然与古代警察时期的警学文献相吻合,两《唐书》中的史部刑法类文献同《隋书·经籍志》之史部刑法篇之律令格式类别一致。只不过,史部刑法类文献在著录时的类别与次序的异同很值得索解。

两《唐书》史部均为十三个类别,在著录职官类文献时次序均为第七,著录刑法类文献时的次序却分别是第九和第十。两《唐书》在子部著录法家类文献时的次序均为第三。不过,两《唐书》子部著录类别的数量不同,《旧唐书》子部有十四个类别,《新唐书》则有十七个。两《唐书》子部兵书(只有《旧唐书》称为“兵法”,又只有《清史稿》中为“兵家”,《隋书》径称为“兵”)类的著录次序也有不同,分别为第十与第十二。如表1所示。

表1 两《唐书》史部子部著录类别次序表

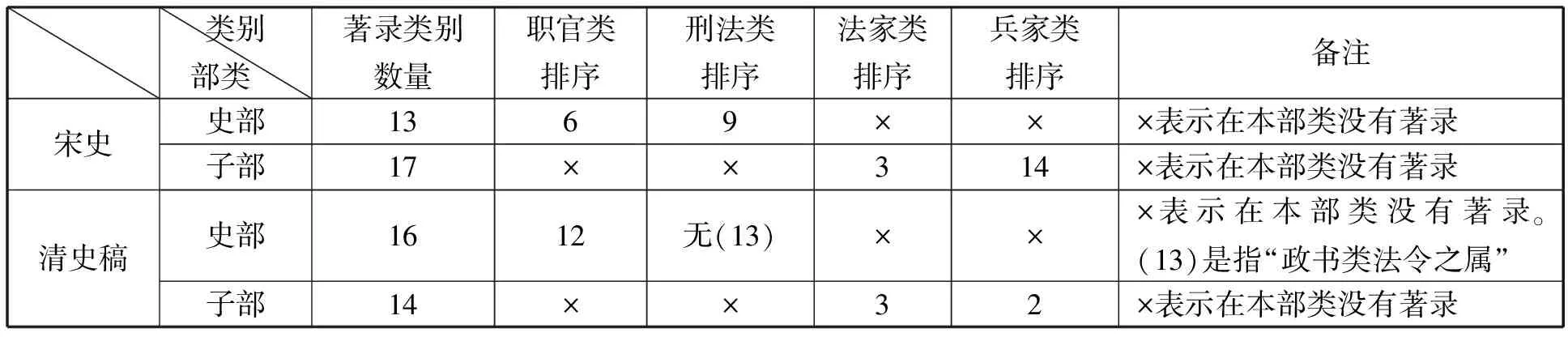

两《唐书》史部十三个类别的著录数量在《宋史·艺文志》中保持下来。但是,《宋史·艺文志》史部著录职官与刑法两个类别的次序分别是第六和第九。《宋史·艺文志》子部著录十七个类别的情况与《新唐书·艺文志》相同,与《旧唐书》则有不同。但是《宋史·艺文志》子部著录法家类的次序也同样是第三,与两《唐书》完全一致,只是其兵书(兵法)类著录的次序移到了第十四。见表2所示。

到《明史》[注]元人著述虽称丰富,但多散佚。明修《元史》,缺《艺文志》,越发使人难借以窥知其著述全貌。清人钱大昕、卢文弨等曾有补撰《元史》志,也是以经史子集四部分类,并且,诸家补元《艺文志》多著录辽、金之书,并非元一代艺文专志。特别是要提出,诸家补志也只是反映出清人对文献著录之观点,本文不再纠结于《元史》艺文之事,只顾及《明史》专志之情态。成,在其四部分类中,史部和子部的著录类别数量(史类十、子类十二)均少于唐宋诸正史经籍(艺文)志中相同的著录类别。史部职官类与刑法类的次序分别是第五与第七,比前此的诸正史同类著录次序均有提前。《明史》子部兵书类著录在第五,也比以往的正史艺文志的排列次序要提前。值得提及的是,《明史》子部著录中不再现“法家”而代以“杂家”(这一问题,后面还会论及)[注]《明史》中云:“杂家类,前代艺文志列名法诸家,然寥寥无几,备数而已。今总附杂家。”(《明史》卷98《艺文志三》,北京:中华书局点校本,1974年版,第2426页)以书的数量多寡考虑著录类别,征诸史实,恐并非与事实相符。关于这一问题,在此暂不置论。。这里所述《宋史》、《明史》史部与子部著录类别以及次序的变化情况,也可见表2所示。

表2 《宋史》《明史》史部子部著录类别次序表

到《清史稿》开始修撰,已是中华民国之北洋政府时期。自清末到北洋时期,不仅警察已正式建立并成为国家正式制度,而且正式的警察文献与题名为《警察学》或《治安警察法》《巡警章程》《警察大意》《各国警察制度》《警察课本》的文献所在多多。像光绪二十九年(1903年)作新社《政法类典》“政治之部”中就附录了《警察学》,而且次年还发行了单行本。早在1902年,中国留日学生创办的《译书汇编》杂志上就刊印了连载的宫国忠吉的《警察学》。宫国忠吉的《警察学》(一作《警察全书》)在光绪二十九年上海东华社出版了单行本。截止到1908 年以前,清末就出版了多部与“警察学”相关的专门著作。后来,出版的《警察学》相关专门著述就更多。[注]参见任士英:《略论〈警察学〉与清朝警察行政创立时期的警察教育》。但是,《清史稿·艺文志》成,并不见四部分类法下有警察文献的专门类别的创立与出现。《清史稿·艺文志》中这样一种既罔顾警察建立史实又漠视警学文献实际早已出现并且蔚然大观的情形,并不是说《清史稿·艺文志》乖于编撰体例,而恰恰说明了在传统目录学下,《清史稿》编撰者对警学文献的茫然与漠然。仔细考察《清史稿·艺文志》的著录类别则发现,在其史部所著录的十六个类别中,职官类次序为第十二,而如此前正史艺文志史部所著录的刑法类却不见了。“刑法类”被代之以政书类(此乃清代官修四库馆臣所创)“法令之属”,政书类著录包括了通制、典礼、铨选科举、邦计与军政之属,还不仅仅只有“法令”一类。政书类在《清史稿》史部中的著录次序为第十三。《清史稿》子部十四类中,“二曰兵家,三曰法家”。很显然,子部法家类的著录次序与前代正史相同,但是兵家(前文已提示,称“兵家”仅《清史稿》如此)的排序到了第二。这一情况可以参考表3。

表3 《清史稿》与《宋史》史部子部著录类别次序比较表

《清史稿》这一著录状况与后来专门的私家著述很多相似,相互之间是不是彼此产生了影响还未可知。专门著录清代典籍的私家著述如孙氏之《贩书偶记》,其律令格式等法令之类著录在史部“政书类”,兵家类与法家类著录次序分别在子部的第二与第三,列在儒家类之后[注]孙殿起:《贩书偶记》,上海:上海古籍出版社,1982年版,参见卷8卷9。。

正史《经籍(艺文)志》史部职官类、刑法类与子部法家、兵(家)书类的著录类别及其次序,只是反映出四部分类法下的文献著录情况,未必能够完全说明当时史家对于我们今天所要探究的“警学文献”的著录态度,因为在正史志文中对相关文献的著录无法说明著录者对于职官、刑法与法家类的所谓归属是做过这样的考虑。换句话说,我们无法强求正史编修者早早具有“警学文献”的意识。我们所要探寻的,恰恰是这一无意识状态下“警学文献”被著录的形态,这也就是我们所拟开展的警学文献发生学的研究(后话)。

(二)相同文献著录在不同类别的情况分析

从我们在当下探讨“警学文献”的发生与存在形态来说,正史志文中史部刑法类著录的“律令格式”与子部法家类著录的“刑法典制”是可以做等量齐观的。因为,刑法类与法家类文献,二者所著录者内涵均有“齐不轨”之意蕴。齐不轨者,正是我们现在所谓维护社会治安的同义词。不同的是,前者侧重于“静态”的文献类别,如刑法制度的文本和律条规章等,后者侧重于“动态”的文献类别,如对法制典章的施用与适用中的理路与探索,所谓“世有改作,事在《刑法志》”对此是最好的提示。由于时代的变迁与形势的变化,“动态”文献与“静态”文献的著录类别会发生变化。这样一种同一类文献著录类别发生变化的情况,对于我们认识“警学文献”的意义会更加直接和具体。比如,宋朝时宋慈的《洗冤录》在人们考索警学文献时的认知度很高。长期以来,通行的警察学或者公安学基础理论著述中,几乎异口同声地把《洗冤录》认定“是我国历史上最早、也是世界最早的一部关于法医与现场勘查的专门著作”,强调《洗冤录》“在世界警察科学中占有相当重要的地位”。[注]但重新、杜军:《警察学》(刑事司法专业大学用书),成都:西南财经大学出版社,1994年版,第2页。同样的表述还见于潘长兴编著:《公安学通论》,北京:中国人民公安大学出版社,1995年版,第19页。《公安学基础理论教程》编写组:《公安学基础理论教程》,北京:中国人民公安大学出版社,1995年版,第17页。李荣坤主编:《警察学》,北京:中国人民公安大学出版社,1998年版,第2页。王大伟:《西方警察学的引进与公安学基础理论的丰富》(载《公安大学学报》1996年第6期)以及《西方警察学的引进与新中国警察学的创立》(载《公安大学学报》2001年专刊,第49页)。这一情况,前引拙撰《略论〈警察学〉与清朝警察行政创立时期的警察教育》一文中做过简单的叙述,可参看。这里,我们就以与《洗冤录》及其集录与历代整理本(具体的书名不再细加区分)相关的著录情况略加分析。

事实上,宋慈《洗冤录》在今本元人所编《宋史》中并不见著录(宋慈《宋史》无传,陆心源作《宋史翼》补)。《宋史》史部刑法类著录除律令格式文献之外,还包括了和凝《疑狱集》三卷、赵仝《疑狱集》三卷、王皥《续疑狱集》四卷、元绛《谳狱集》十三卷、郑克《折狱龟鉴》三卷、黄克昇《五刑纂要录》三卷、《刑法纂要》十二卷、《断狱立成》三卷、黄懋《刑法要例》八卷等。这些在《宋史》中著录在史部刑法类的刑狱类等书,在《清史稿·艺文志》中却完全被著录到子部法家条目之下,同时在子部法家类被著录的书目还包括《疑狱集笺》四卷、《洗冤录详义》四卷、《洗冤录集证》四卷、《洗冤录辨正》一卷、《洗冤录集解》一卷、《洗冤录证》四卷和宋郑克《折狱龟鉴》八卷、李悝《法经》一卷等文献,与子部法家传统著录的《管子》、《商君书》、《韩非子》等书目并列。考虑到清代刑事司法实践中“凡检验,以宋宋慈所撰之《洗冤录》为准”[注]《清史稿》卷144《刑法志三》,北京:中华书局点校本,1977年版,第4213页。则知将此类著录在子部之中的意味了。孙殿起《贩书偶记》中也是均将题名如《洗冤录》《折狱龟鉴》等书与《管子》《商君书》《韩非子》等著录在子部条·法家类中[注]孙殿起:《贩书偶记》,第224页。。到《明史》时,自称因为前代名法诸家数量少,子部著录中不再列法家而代之“杂家类”。但是,仔细观察《明史》子部杂家类著录六十七部、二千二百八十四卷中,如“太祖《资治通训》一卷、凡十四章,首君道,次臣道,又次民用、士用、工用、商用,皆著劝导之意。《公子书》一卷,训世臣。《务农技艺商贾书》一卷训庶民子弟。成祖《务本之训》一卷,采太祖创业事迹及往古兴亡得失为书,以训太孙。仁孝皇后《劝善书》二十卷,王可大《国宪家猷》五十六卷,万历中,御史言内阁丝纶簿猝无可考,惟是书载之”。其意均劝善务本、预防犯罪、维护秩序之内涵。与《明史》 史部刑法类著录之洪武时明太祖《御制大诰》《大诰续编》《大诰三编》《大诰武臣》《武臣敕谕》与《昭示奸党录》《逆臣录》(皆胡党、蓝党狱词)有同工异曲之妙。《明史》等这样一种著录情况,使警学文献若隐若现、或隐或现。

《清史稿》子部著录类别的变化或许有张之洞《书目答问》的影响,也未可知。《书目答问》中确乎是将《洗冤录》《折狱龟鉴》与《唐律》等著录在子部法家中。《唐律》,此前在正史中一直都著录在史部刑法类,《书目答问》也明示:“唐律旧入政书,附此(指子部法家),取便寻览。”这里对著录变化给出的理由居然是“取便寻览”,实在是令人觉得牵强。张之洞曾在给国子监祭酒王懿荣的信札中,讲他编撰《书目答问》是要开扩见闻、指示门径,但其中的书目“去取分类,即偶加注记,颇有深意,即是无数语言,非仅止开一书单也”。[注]张之洞:《书目答问二种》,北京:生活·读书·新知三联书店,1998年版。这在私人信札中所谓“颇有深意”之无数语言,应当就可以体会到文献著录的类别与取舍,并不是随心所欲的。而《书目答问》对于历史上的书目分类确实是有自己看法的。此书在“子部”序言中就公开批评了既往著录分类的“名似而实非”:“周秦诸子,皆自成一家学术,后世群书,其不能归入经史者,强附子部,名似而实非也。若分类各冠其首,愈变愈歧,势难统摄,今书周秦诸子聚列于首,以便初学寻览,汉后诸家,仍依类条列之。”[注]张之洞:《书目答问二种》。范希曾:《书目答问补正》卷3,上海:上海古籍出版社,1983年版,第187页。其分类之“便初学寻览”的初衷也未必不无深意。

每一个时期图书文献的分类反映着编撰者在当时时代条件下对“书”的认识与评价。题名与内容相同的书在不同时代著录在不同的文献门类下,就是时代的变迁与对“书”的认识不同在目录学上的反映。同一本书(如《洗冤录》)在不同的时代地位并不一致,不同时代对于同一书目地位的不同认识,在目录学上就往往表现为著录门类上的差异。这一差异在正史经籍(艺文)志中的存在,从一个侧面反映着对此类文献认识态度的变化。也就是说,仅仅通过如前所述史部与子部两个类别的刑法与法家文献的著录类别与次序的变化,就已经可以窥知到“警学文献”在古代警察时期的著录状态。需要重申的是,相同的书在不同的时代分类不同、著录类别不同,从目录学上还仅仅是一个著录类别的问题,但是对于提示我们认识警学文献在不同时期的不同著录形态,却具有重要提示作用。尤其是在《隋书·经籍志》正式使用经史子集四部之名、四部分类法定型之后,通过正史经籍(艺文)志的著录顺序更容易观察到这一变化。

也就是说,这一著录状况与著录过程的变化,就是历史上早已存在并被著录下来的相关文献如何被视做为“警学文献”的过程,也就是目录学上如何认识与定位古代警察时期的警学文献的过程。勾画这一过程,自然也是警察文献形成与发生的重要话题。同时,梳理这一过程也大约反映出目录学对古代警察时期文献著录的一种实际形态。在现代职业警察正式出现以后,基于对警察实践与警务活动的认识,人们对既往的包括古代时期相关文献所反映的警察实践与警务活动,也进行了文献学上的梳理,并出版了相关的专门书目。比较值得重视的是王丁旺主编的《公安学文献参考书目》,这是1990年公安部政治部为了公安警察院校教学需要组织编写的“教学参考书”。本目录所收图书文献“上溯到宋代,下迄1989年底”,以学科体系采取专题分类、以文献出版时间先后为序编排,共收公安学文献3600种。其中,对建国前“旧警政”图书单独立类,颇有特色。出现以“警学图书目录”题名的专门图书,则始自广东公安高等专科学校图书馆戴勇敢主编《中文警学图书目录提要》[注]王丁旺:《公安学文献参考书目》,北京:群众出版社,1991年版,全书428千字。戴勇敢主编:《中文警学图书目录提要》,广州:广东高等教育出版社,1994年版,全书380千字,著录建国后国内与港台出版的中文图书2086种。。这两本关于警察(公安)文献目录专书的出版,反映出专门警学文献在目录学上从无到有的一个飞跃。

警学文献在目录学上从无到有的过程,以至于到专门的“中文警学目录”与“公安图书目录”的出现,不仅反映着警学文献在目录学上地位的变化,大致也反映出中国警学的发展进程与发展顺序。警学文献书目在目录学著录上的存在,也从一个侧面展示出警学实践的发展,体现出警学理论探索的深入与发展,同时也是对中国警学之本土化进程的一个记录与反映。

毋容置疑,不同时代目录学所展现出的图书分类反映出“书”的类别及其内容,同时也反映着一个社会和时代的学术面貌,这也正是我们所以愿意考察警学文献在目录学上之著录情况、考察其本土化进程以及中国警学学术地位的动因所在。

三、结语

在传统目录学视野中,对于警学文献的定位是隐约可见于职官、刑法、兵家、法家与政(法)书类书目中的。也就是说,“警学文献”并没有在传统学术视野中得到应有的地位,至少是从书目的著录中没有出现一个题名为“警学”或者“警察”的类别——这是因为“警察”或者“警学”在传统学术时代实际上没有出现过。但是,在清朝末年警察成为正式职业并且出现大量“警察学”文献后,无论官修史书(如《清史稿》)还是私家著述(如《贩书偶记》)的目录类别中,也依然没有出现关于警察文献的专门著录类别,在经历了一个很长的时期中,也仍然没有获得一个稳固的著录位置。这与警察之成为固定的社会化职业并在社会治理体系与管理过程中发挥了重要职能作用的历史实际状况不相适应。因此,我们钩沉索隐、探幽发微,就是想通过目录学上著录类别以及次序等变化的脉络,明晰警学与警学文献以及警察学术之可能的发展轨迹,进而通过这类文献的著录为警学文献的发生与存在状态得出一个合理的解说。这一解说只是力图为警学文献在传统目录学上定位,不是对问题的总结,也无关乎既往目录学著录的得失,更不敢认为可以助力于当今警学之发展。

问题是,通过既往目录学的视角,警学文献不在传统学术视野中占有应有的位置,那么,在进入现代学术视野时,警学文献的存在又会是怎样的一个状态?前面的解说恰恰可以给我们一个很好的提示。当然,这只能是另文解决的问题了。