三身穿透本质出:格洛托夫斯基的身体观再探①

■

战士在那身体和本质交融的短暂时期,即应趁机掌握到他的过程。融入过程,身体将不再抗拒,几近乎透明。一切沐浴在光明之中,清楚确实。表演者的行动即近乎过程。(Grotowski,1997:377)

一、引 言

首先感谢“从舞台到论述:表演者实践后的声音跨界学术研讨会”筹备单位、主持人何一梵老师和蒋薇华老师的邀请,给我这个荣幸来跟大家分享一些“表演者实践后的声音”。②这个研讨会的宗旨立意独具慧眼,所以容我请出大师斯坦尼斯拉夫斯基来给大家加持一下。我们这个研讨会发出的英雄帖说:

表演是一个实践的领域。表演理论的研究与讨论相较之下因此常处在被忽略的位置。偶尔,当理论的重要性被记得与需要的时候,表演实践者,演员或教师,也会咨询那些权威的理论(来自斯坦尼斯拉夫斯基,格洛托夫斯基,或迈克尔·契诃夫)。长年以往,他们可能忘记了一个简单的事实:这些理论家初始也都是实践者,只是随后才将他们表演经验上的反省结晶成理论。不然,随着时间的流逝,他们的心得将被遗忘。

我非常同意这个看法:

这些理论家初始也都是实践者,只是随后才将他们表演经验上的反省结晶成理论。不然,随着时间的流逝,他们的心得将被遗忘。

这叫我想起上个月才读到的这句话,十分有共鸣:

保罗·康纳顿说过,人们“只有能够解释一种传统才能够继续这个传统”。(转引自李菲79)

表演实践或表演方法更是面临这种“无法解释就难以传承”的问题,连大师斯坦尼斯拉夫斯基都忧心忡忡地说:

但是,无法铭记下来留传给子孙的是感觉的内在途径,以及到达潜意识大门的意识之路,这一点,也唯有这一点才是剧场艺术的真正基础。这领域属于活的传统。这是只能亲手传递的火炬,而且不是在舞台上传递,必须经由亲身教导,一面发掘奥秘,一面为了接受这些奥秘而练习,顽强而带灵感地工作。 (斯坦尼斯拉夫斯基343)③

所以,多才多艺的斯氏除了精彩的表演和导演作品之外,还建构了一个“体系”,留下了六大册的“斯坦尼斯拉夫斯基全集”(中文版)——我们今天可以说,真得很谢谢斯氏这些“表演者实践后的声音”,让我们每隔一段时间可以把大师的身教、热情、论述、典范请出来孺慕一番。

二、表演者和MPA的重新定义

我今天在这里就是想请出另一位如假包换的剧场实践者——大师格洛托夫斯基——藉由他的“身体观”和“身体行动方法”(Method of Physical Actions,简称MPA) 的讨论,来谈谈这位剧场天才对我们21世纪依然想做剧场的人最重要的一些忠告和意义。在进入正题之前,这里是关于格氏的一个简短的备忘:

图1 耶日·格洛托夫斯基(Jerzy Grotowski)

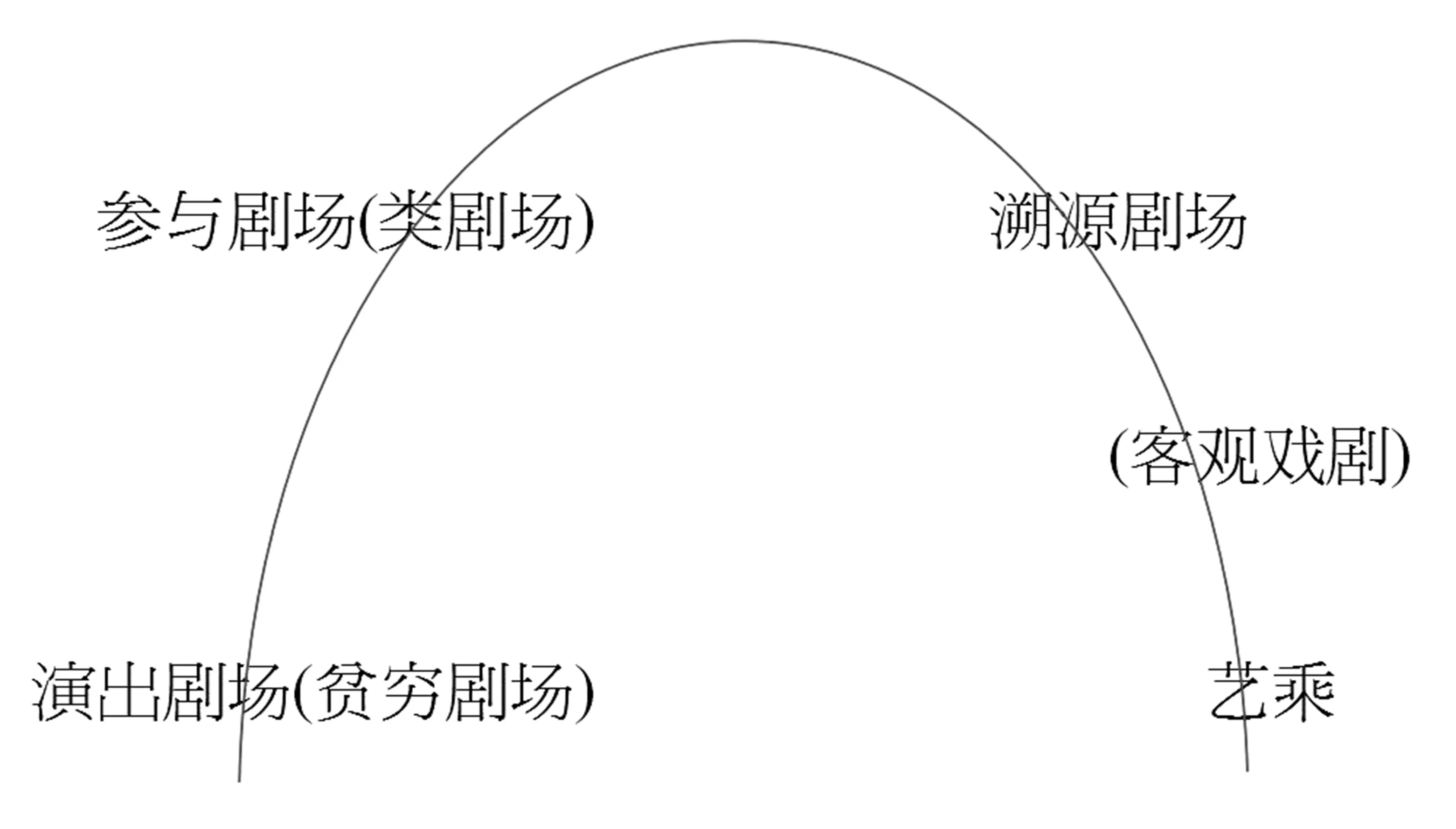

1933年8月11日生于波兰,1999年1月14日卒于意大利,享年66岁。1960年代中期,格洛托夫斯基(以下简称“格氏”)以“贫穷剧场”的理论和实践撼动了欧美前卫剧场界,奠定了“二十世纪四大戏剧家之一”的崇高地位。更令剧场界震撼的消息是:1968年导演完《启示录变相》一剧之后,格氏终生不再编导任何作品,转而以表演(身体行动)来追索生命创作、升华的可能管道。格氏将自己一生的创作研究活动分为四期:一、演出剧场(Theatre of Productions),亦称贫穷剧场(Poor Theatre):1959-1969;二、参与剧场(Theatre of Participation),亦称类剧场(Paratheatre):1970-1978;三、溯源剧场(Theatre of Sources):1976-1982;四、艺乘(Artasvehicle):1986-1999。1981年年底波兰当局宣布戒严,格氏申请政治庇护前往美国。滞美期间在加州大学尔湾校区(UC Irvine)举办客观戏剧(Objective Drama,1983-1986)研究传习计划。1986年“格洛托夫斯基工作中心”在意大利开办,格氏即在此读书、研究、传习以至辞世。(照片由波兰佛洛兹瓦夫的“格氏研究中心”提供)

这张照片和图说原作于1999年1月15日那天晚上,突然接到格氏在意大利过世的消息,于是哀思之中就发布了这个讣闻,同时联合优剧场和符宏征等在那年春天的《表演艺术杂志》做了个格氏专辑以资纪念。四大阶段的分期主要来源于格氏自己晚年很重要的《从剧团到艺乘》这篇文字,格氏说:

一路走来,我绕了一个长长的拋物线:从“艺术展演”来到了“艺乘”。从另一方面来说,目前这个“艺乘”计划跟我最早期的一些兴趣直接有关,而“类剧场”和“溯源剧场”则为这条拋物线上的两个重点。

图2 MPA所画出的拋物线连贯了格氏一生的四大剧场探索阶段。(钟明德,2001:161)

从我个人过去近20年的“表演者实践”来说,连贯格氏这四个时期的拋物线正是本文即将论述的MPA。现在回到今天的演讲专题,首先,我想澄清一个最根本的立场问题:我今天是以格氏所说的“表演者”这个位置来跟诸君分享“实践后的声音”。格氏所定义的“表演者”是:

表演者(Performer, 大写)是个行动的人。他不扮演另一个人。他是行者 (doer)、教士 (priest)、战士 (warrior):他在美学型类之外。仪式即表演,某种被完成的动作,一种行动。仪式退化即成秀 (show)。我不寻找新的事物,而是要找回被遗忘的东西。这个东西非常古老,以致所有美学型类的区分都派不上用场。(Grotowski,1997:376)

就这个重新定义而言,在座诸君多可以是“表演者”,亦即:以身体行动来征服无知的人。大家所了解的我一般是“现代戏剧”或“后现代理论”教授,我何时变成了一个“表演者——以身体行动来征服无知的人”呢?一切发生在近20年前,容我做个说明:

1998年12月13日午后3点,我跟徐宝玲和郭孟宽两位友人约好从台北信义计划区的华纳威秀影城出发,薄暮中抵达了新竹县五峰乡大隘村的Pasta'ai(矮灵祭)祭场。我们参与了彻夜的Kisipapaosa(送灵)歌舞仪式。第二天中午再回到繁华热闹的台北,我搞不清楚的是:我整个人变了——人类学家和戏剧学者说的transformed(蜕变)?

那是非常美好的转变,像是中了几十亿的大乐透一般,因此,也有其毁灭性的一面——我当时一无所知,只能就自己所能操作的研究工具,用波兰剧场天才格洛托夫斯基的术语“动即静”(the movement which is repose)来加以标识:我清楚地记得自己当时一直在唱歌跳舞,同时却又安安静静、服服贴贴,一根针掉在地上也都清清楚楚。我好像醒着,却又睡着了——总之,如何回到“动即静”那个美好的境界/场域成了我的专业/业余生活中唯一重要的事。

我废寝忘食地投入了“回到动即静”的研究工作,不计任何代价,终于在2009年11月29日早上11点钟左右,当我在客厅往返经行(walking meditation)时,突然即轻松地回到了“动即静”,而且︰屡试不爽!屈指一算,可整整花了11年。(钟明德,2013:5)

可以这么说,在1998年12月13/14日的矮灵祭经验之前,我是个学者专家、知识分子或甚至为运动人士,主要藉由阅读、谈话、书写、发表来认识自己、征服未知和与世界互动。在那矮灵祭之后,这部分的工作仍在持续,但我的主要探索活动已经是“身体行动”的研究了,如“图3”所示:

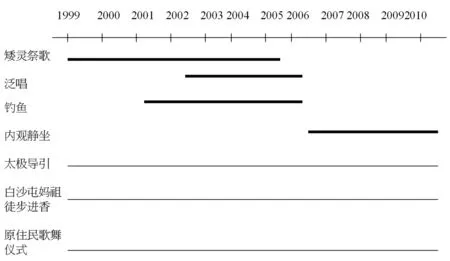

图3 1999-2010年间所探索过的各种MPA一览表,粗黑线表示较主导性或占据了较多的时间。(38)

这种“表演者的实践”并没有终止的一天——上一个引文中说我花了整整十一年的时间,尝试了各式各样的MPA,终于在2009年11月29日上午11点左右,突然即轻松地回到了“动即静”这个表演者的探索目标。找到了“动即静”之后,可以说,一生的探问已经来到了目的地,但是,很吊诡的是:我的“表演者的实践”并没有因为达到了目标而停止了。④刚好相反,我的MPA实践反而因为抵达了目标而扩及、延伸入生活的各个层面,包括不曾一日中断、持续了十几年的经行、打坐,也包括今天在这个研讨会上跟大家分享“表演者实践后的声音”。为什么要持续不已呢?直接说是因为这种“表演者的实践”很令人愉快,充满法喜轻安。但是,在“实践后的声音”研讨会中,面对诸位学者、专家、同好,我们可以做更深入和具体的分享,其中甚至包括一期一会——就是只有在你我相遇的这一时刻——才能迸出火花的东西:我们如何以格氏所说的MPA来溯回人之“本质体”?哪怕只要有一个人从而开始往他的“本质体”移动了都好。

至于MPA的定义呢?简单地说,MPA是“身体行动方法”(Method of Physical Actions)的简称,是一种适用性非常广泛的研究、创作方法,由很基本的走路、呼吸、屈伸、唱合、旋转等身体行动出发,目标在找到你自己的创作力根源,如希腊哲学家苏格拉底所忠告的,我们首先必须“认识自己”(Know thyself),找出作为创作力根源的“真正的自己”。MPA是个经过再三试验和证明成功的创作方法——斯坦尼斯拉夫斯基在1930年代发现了这个由身体行动出发的表演方法,从而改写了他的“体系”。格洛托夫斯基利用MPA在1960年代完成了他的剧场大业,同时超越了剧场。巴尔巴(Eugenio Barba)则从1960年代开始一直留在剧场,以他自己的MPA创造出了欧丁剧场的当代传奇。(钟明德,2018:93-126)我们可以视需要区分出两种MPA:

狭义的MPA:表演者(performer)藉由一套学来的或自行建构的表演程序之适当的执行而进入最佳表演状态的方法。在本论文中将讨论到的奇斯拉克的《忠贞的王子》和张斗伊的神秘剧《恨五百年》即为著例。

广义的MPA:做者(Performer)藉由一套身体行动程序之适当的执行而产生“有机性”或“觉性”的方法,例如格氏在溯源剧场阶段所研发的运行(Motions)、苏菲转、持咒等等。

当然,MPA并不只是对演员、编剧、导演、设计师、戏剧学专家有用:从舞者、编舞、艺术工作者、影像工作者、策展人、诗人、作家到所有对文化艺术抱持着严肃关心的人,都能自这种独特和充满活力的MPA中获得意想不到的启发。格氏常说:“人不改变,剧场不会改变。”MPA会是21世纪适用的人之改造方法和艺术创作方法,所以,以下我将深入探索的“表演者实践后的声音”主要有四个部分:

一、格氏的“动即静”与“三身”身体观

二、格氏的表演者如何迈向“古老体”或“本质体”?

三、古老体MPA

四、本质体MPA

现在让我们进入到第一个主要部分。

三、格氏的“动即静”与“三身”身体观

关于刚刚谈到的矮灵祭上的“动即静”,格氏有段很深奥神秘却浅显易懂的谈话,对我帮助之大有如再造之恩,所以,在这里跟大家做比较仔细的分享,希望他智慧的能量可以泽被八方:

“动即静”可能是各种溯源技术的源头。因此,我们有了运动和静止两个面向。当我们能够突破各种“日常生活的身体技术”而运动时,我们的运动即成了“觉知的运动”(movement of perception):我们的运动就是看、就是听、就是感觉,亦即说,我们的运动就是知觉。

这些事情都很简单。我之前提到一种“力量的走路”(walk of power),这个字辞太浪漫了一点……但是在溯源剧场中,有个最寻常的行动即一种与日常习惯不同的走路方式:这种走路的节奏与日常习惯不同,因此打破了“有目的的走路”。在正常状态之下,你永远不在你所在的地方,因为在你心中你早已到了你想去的地方,好像搭火车的时候,只见到一站接着一站,不见沿途风景。可是,如果你改变走路的节奏(这点很难形容,但实际去做却不难),譬如说,你把节奏放到非常慢,到了几乎静止不动的地步(此时如果有人在看,他可能好像什么人都没看到,因为你几乎没有动静),开始时你可能会焦躁不安、质疑不断、思虑纷纭,可是,过了一会儿以后,如果你很专注,某种改变就会发生:你开始进入当下;你到了你所在之处。每个人的性向气质不同:有人能量过剩,那么,在这种情况下,他首先必须透过运动来烧掉多余的能量,好像放火烧身一样,丢掉,舍,同时,他必须维持运动(movement)的有机性,不可沦为“运动”(athleticisms)。这种情况有点像是你的“动物体”醒了过来,开始活动,不会执着于危不危险的观念。它可能突然纵身一跃——在正常状态之下,很显然地你不可能做出这种跳跃。可是,你跳了;它就这么发生了。你眼睛不看地面。你两眼闭了起来,你跑得很快,穿越过树林,但是却没撞到任何一棵树。你在燃烧,烧掉你身体的惯性,因为你的身体也是种惯性。当你身体的惯性烧光了,有些东西开始出现:你感觉与万化冥合,仿佛一草一木都是某个大潮流的一部分;你的身体感觉到这个大的脉动,于是开始安静了下来,很安祥地继续运动,像浮游一般,你的身体似乎在大潮流中随波逐流。你感觉身边的万物之流浮载着你,但是,同时之间,你也感觉某种东西自你涌现,绵延不绝。(Grotowski,1997:263-65)

这个藉“力量的走路”以进入“动即静”的例子说得非常仔细,我们可以从“行者”∕表演者的角度抓出以下几个重点:

一、“动即静”可能是各种溯源技术的源头;换个角度来说,各种溯源技术的目标就是要回到这个“动即静”。那么,“动即静”是甚么呢?

二、格氏说“动即静”有“运动”跟“静止”这两个面向,但是,他没有进一步论述“运动为何可以是静止的”这个吊诡。他选择用下一段所说的“力量的走路”这个例子来解说,亦即,他的推理过程是:

(1)有个东西叫“动即静”;

(2)你用非日常的方式来走路时,有可能会走入“动即静”的状态;

(3)因此,你就知道了——

这种“知道”的方式就是表演者特有的“觉知的运动”:“我们的运动就是看、就是听、就是感觉,亦即说,我们的运动就是知觉。”特别值得我们留意的是,格氏这么说并不只是一般所说的联觉(synesthesia),而是可能指向某种他一生都在关心的“二分之前”的“本质”(essence)、“原初”(the beginning)、“觉性”(Awareness)或“更高的连结”(the higher connection)——这些格氏专有名词我们在接下来的讨论中会再三出现。⑤

三、格氏这里做了日常的和非日常生活的身体技术的区分,特别指出“力量的走路”属于非日常生活的身体技术,因为,这种走路方式去除了目的,因而可以走入当下——按照前述我们所做的MPA的定义而言,“力量的走路”就是一个常见的、甚至跨文化的“广义的MPA”,跟我自己至今每日奉行不辍的南传佛教“经行”(walking meditation)似乎源出一脉。

四、这种走入当下的感受即“动即静”:一方面不停地在运动当中,一方面又一丝不乱、安静妥贴。格氏的这段形容十分仔细具体,在凤毛麟角一般的出神、开悟文献中相当突出和珍贵,值得再念一次:⑥

你感觉与万化冥合,仿佛一草一木都是某个大潮流的一部分;你的身体感觉到这个大的脉动,于是开始安静了下来,很安祥地继续运动,像浮游一般,你的身体似乎在大潮流中随波逐流。你感觉身边的万物之流浮载着你,但是,同时之间,你也感觉某种东西自你涌现,绵延不绝。

对我个人而言,这种“动即静”,真巧,很贴切地说出了1998年12月14日凌晨我在矮灵祭场载沉载浮、不动亦动、静而不静的感受/认知,因此,成了我接下来十一年的探索目标:如何回到“动即静”呢?因为目标已经十分清楚,所以,我的“研究”已经不是之前那种透过文字思维所进行的“何为动即静?”之类的叩问了;重点在“做”、“寻找”、“探索”,我因此一夕之间成了格氏所定义的大写的“表演者——以身体行动来征服无知的人”,展开了各式各样的MPA的实践研究功课:究竟哪个MPA可以带我回到“动即静”?大部分时间都是自己一个人闷着头做——这种“对墙唱歌、门会听到”的工作我废寝忘食地进行了十一个年头,大略已经在我2013年出版的《艺乘三部曲:觉性如何圆满?》一书中做了报告,这里就不再多说了。从这个研讨会的角度看来,接下来2018年出版的《MPA三叹:向大师斯坦尼斯拉夫斯基致敬》这本书,也都是百分之百“表演者实践后的声音”。而且,顺便分享一下:很奇妙地,当“回到动即静”的研究工作完成以后,这些“实践后”的论文和专著就自己一一露出了。

上述有关“动即静”的长段引文中,在“与万化冥合”的“动即静”体验出现之前,有个关键时刻是:

这种情况有点像是你的“动物体”醒了过来,开始活动,不会执着于危不危险的观念。它可能突然纵身一跃——在正常状态之下,很显然地你不可能做出这种跳跃。可是,你跳了;它就这么发生了。

格氏这里所说的“动物体”(animal body)到底是甚么呢?由于他小心地说——“这种情况有点像是你的‘动物体’醒了过来”——所以不小心的读者很容易以为大师只是在打个比方而已。“动物体”是格氏相当珍爱的一个观念,他说:“不可忘记:我们的身体是只动物。”(引自Richards, 66)。在其他地方,格氏使用的同类术语为“爬虫体”(reptile body)、“古老体”(old body)、“上古体”(ancient body), (298-301)或“古老的身体”(ancient corporality), (378),但是,却一样没有进一步加以定义或解说。⑦从表演者摸索“回到动即静”的道路这个角度来看,以下两个问题关系重大,不容轻易放过:

一、“动物体”醒了过来,开始主导身体行动,那么,日常生活的动作是谁在主导的?

二、要如何来唤醒这种“动物体”呢?

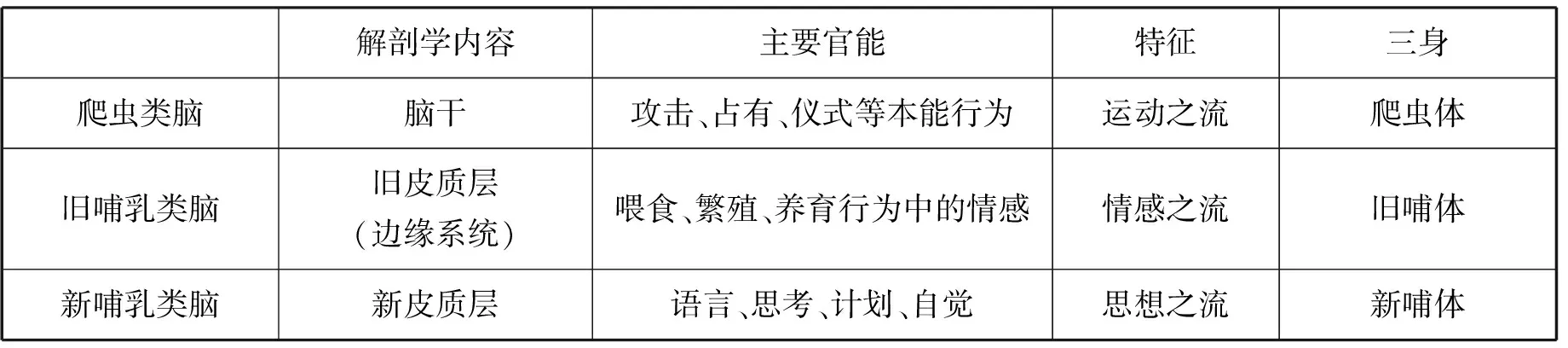

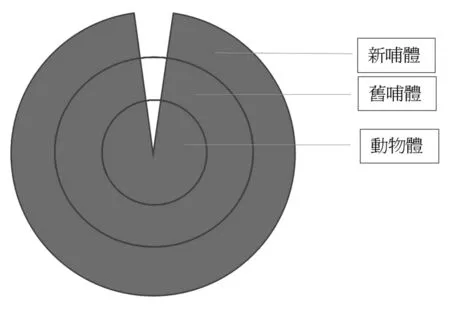

格氏不是一般的戏剧学专家,交代引文出处或理论根据好像不是他的责任,因此,我在这里帮忙做了点“动物体”的厘清工作:这是大师在1970年代的一个发明,来源是格氏对当时“三重脑”的假说十分倾心。“三重脑”是脑神经医学专家Paul MacLean在1960年代提出的模型,认为我们每一个人事实上拥有演化上、发生上和功能上大不相同的三个脑,分别是爬虫类脑、旧哺乳类脑和新哺乳类脑。顾名思义,爬虫类脑就是早期脊椎动物如蜥蜴、鸟类所拥有的脑,亦称脑干,于两亿多年前在脊椎顶端演化形成,职司运动(movement)、本能行为(instinctive behavior),以及呼吸、心脏活动、体温调节等生命维持功能。旧哺乳类脑覆盖在脑干之上,亦称大脑旧皮质,包含海马回、杏仁核等“边缘系统”和中脑等,主司食欲、性欲和愤怒、恐惧等感情,约一亿五千万年前原始哺乳类动物如鸭嘴兽、袋鼠等即已演化出来的脑部。新哺乳类脑是灵长类特有的大脑新皮质层——覆盖在旧哺乳类脑上头那片灰白、褶曲的脑细胞组织,职司认知、判断、语言等智能活动。在人类胎儿的脑部发展中,可以看出爬虫类脑、旧哺乳类脑和新哺乳类脑依序成长成为人类特有的大脑。神经解剖学家James Papez将人类大脑这三个层次的功能特征依序区分为“运动之流”(stream of movement)、“情感之流”(stream of feeling)和“思想之流”(stream of thought)。(钟明德,2018:70-74)以上“三重脑”的理论主要参考Victor Turner在“Body, Brain and Culture”论文中的说法(Turner, 159-163),三重脑之间的差异和格氏“三身”的可能关系可以摘要如表1所示:

表1 “三重脑”和“三身”可能的平行关系

根据佛拉森(Ludwick Flaszen)的说法,格氏是个很精采的演说家、论辩者和自己梦想的诠释者,但是,他同时也对“理论”十分感冒,一有机会便要批评那班光说不练的“理论家”。(173)我可以了解对格氏来说,那些只会在无关紧要的问题上大惊小怪的“学者专家”自是十分惹人厌烦:他们就像平庸、懒惰而沾沾自喜的演员一样多。但是,他是十分欣赏那些可以付诸实践的“理论”的,譬如“爬虫脑”在他脑中改头换面就成了“爬虫体”(Grotowski,1997:299)了——而且,仿佛不言可喻,在我们日常生活中居主导地位的就是“旧哺体”和“新哺体”了。我们日常身体的技术就是它们的技术,而我们日常身体的惯性也就是它们日积月累运作的成果。那么,如何回到动即静呢?格氏的回答可以简单而诗意到如此:

你在燃烧,烧掉你身体的惯性,因为你的身体也是种惯性。当你身体的惯性烧光了,有些东西开始出现:你感觉与万化冥合,仿佛一草一木都是某个大潮流的一部分……

“烧掉你的身体惯性”这个讲法,藉由以上“三身”的身体理论,我们可以很清楚地看出格氏的潜台词为:你必须剥除“旧哺体”和“新哺体”的束缚,“爬虫体”才能够醒来做该做的工作——说到这里,“三身”理论也可以帮助我们更清楚地掌握格氏贫穷剧场的核心理念:演员为何必须“自我穿透”(self-penetration)、“自我揭露”(self-exposure)或“自我牺牲”(self-sacrifice)才能成为神圣演员?这些字词充斥在《剧场的新约》这篇宣言中,格氏说:

不要误会:我不是信徒。我说的神圣乃一种“世俗的神圣”(“secular holiness”)。演员如果以挑战自己来公然挑战其他人,藉由过度(excess)、亵渎(profanation)和残忍的牺牲(outrageous sacrifice),剥除掉日常生活的面具以揭露(reveal)自己,他使得观者有可能进行类似的自我穿透(self-penetration)。如果他不炫耀他的身体,而是清除它,烧毁它,让身体从所有的身心障碍中解脱出来,那么他就不是出卖身体,而是做了牺牲。他再度演出救赎,趋于神圣。如果这种表演不可流于短暂或偶然,形成一种无法事先掌控的现象:如果我们希望有个剧团,其每日食粮就是这种作品,那么,我们必须采取一种特别的研究训练方法。(Grotowski,1968:34)

文字沟通的障碍经常出自文字这个“必要之恶”。格氏深知文字所构筑的迷宫险恶异常,譬如他一针见血地指出印度人所说的“意识”(consciousness),事实上西方人会称之为“无意识”(the unconscious),TheGrotowski,Sourcebook, 1997:260)。而东方人所说的“心”(heart),可以是意识(consciousness)、心智(mind)、心态(mentality)、精神(spirit)等等(Grotowski,1989:9-10)。因此,格氏的工作法门倾向于避开文字概念和意识形态的纠缠,由身体行动下手,做了再说。由于《迈向贫穷剧场》(TowardsaPoorTheatre)一书的英文表达甚不理想,坦白说,我以前经常被“自我揭露”、“自我穿透”和“自我牺牲”这些格氏术语带进一知半解、不知格氏闷葫芦里卖什么膏药的境界。但是,如果有“三身”的帮助,很多词不达意的地方也许就一目了然了:

图4 三身穿透图

从“图4”来看,“自我穿透”在穿透什么?很清楚地,我们可以说,格氏的演员此时就是要穿透“新哺体”和“旧哺体”这些日常生活技术所累积下来的惯性。不穿透这两个沉淀层,“动物体”无法醒过来。动物体醒过来以后,如前所述,演员就会进入能量绵延不绝的“动即静”、“出神”或甚至“神通”状态。在1965年前后,格氏年方32岁,波兰仍然深处厚重的“铁幕”之后,太精神性的论述是种禁忌,因此,格氏欲言又止,只好说“世俗的神圣”,说自我的“穿透”、“揭露”、“舍弃”或“牺牲”。

有了以上的“三身穿透图”也许我们差可消除了文字产生的岐义和困扰,但是,在实际操作上,我们难免仍旧半信半疑:譬如说,为什么“神圣演员”跟“动物体”那么接近?真的要“绝圣去智”——我们从小到大辛辛苦苦所学到的各种知识、技巧、经验全都必须一笔抛开吗?答案是“是”也是“不是”,关键在于“做的时候”和“做的前后”必须在技术上区分开来。

首先,在做的时候,无论是采取“静功”或“动功”,表演者必须心无旁鹜,注意力就只集中在“穿越”的身体行动而已。所以,这时候的“是非”(新哺体)、“好恶”(旧哺体)和“动静”(爬虫体)等等,都必须放松、沉静,以至于“身体将不再抗拒,几近乎透明。一切沐浴在光明之中,清楚确实。”(Grotowski,1997:377)。⑧在这种“做”的时候,我们的确是要不思不想,无爱无恨,动静一如,因为思想、感情和动静的惯性都是我们必须去除、穿越的二分障碍。

其次,从“做的前后”来说,情形就完全相反了:我们需要很敏捷的身体、健全的感情和超级有效的大脑。在做之前,我们必须排除掉各种社会干扰和误导,让我们终于有机会潜心下来投入“自我穿透”这种旷日费神的身体技术。我们甚至需要很聪明、努力、善良地工作很久、很久以后,才可能找到对的方法、人物、地方、时候和必需的各种资源。做完之后——如果有所谓的“做完”的话——我们也会遭遇各种身体、感情、思想方面的考验、困难与挫折,如格氏说的:“黑暗可以穿透,但无法泯除。”(Grotowski,1989:49)因此,在做的前后,我们的身体、感情、思想真的必须维持在一般人的健全水平之上,否则,我们就是有机会开始“自我穿越”或抵达了目标,很快地就会败下阵来或甚至一败涂地!

第二个令人困惑的问题:为什么“神圣演员”跟“动物”那么接近?当奇斯拉克演出神圣的王子(主耶稣的化身)时,为何他不是“常作天乐,黄金为地,昼夜六时,雨天曼陀罗华”中的内圣外王,反而形同一只被虐待、折磨、牺牲、哀号的动物?“圣者”跟“动物”如此接近,这岂不是跟我们人文想象中的天国圣王出入太大?

1984年,奇斯拉克给格氏后来的传人托马斯·理查兹的第一印象,差点叫他从椅子上摔下来:“老天,这是只恐龙,这种人早已绝种了。他走路像一只老虎。”(Richards, 10) 1990年,格氏在追悼奇斯拉克时也提到他“像一只野兽”:

现在我要谈到理查德·奇斯拉克的一个特点。你不可以推他或吓到他。像一只野兽,当他失去恐惧,不再害怕被看见,不需要躲藏,他可以好几个月、好几个月都处于一种敞开和完全的自由状态,从生活和演员工作中所有的束缚解脱出来。这种敞开像一种极端的信任。而当他可以这样地跟导演独自工作好几个月之后,他可以坦然于同事、其他演员面前,然后,甚至在观众面前也全然张开。他已经进入一个严谨的作品结构,可以确保他的安全无虞。(引自 Richards, 15)

这种“敞开和完全的自由状态”就是格氏所谓的有机性(organicity)状态。在奇斯拉克的例子中,他的“神圣状态”跟“动物状态”会如此接近,有两个原因值得考察:首先是从执行(perform)结果来看,这两者都是穿透“新哺体”和“旧哺体”之后的身心状态。因为我们将机关算尽、七情六欲的世界定义为“世俗状态”,穿透这个世界所抵达的“无心”、“无情”、“无畏”世界,因此就相对地被命名为“神圣状态”了——正好就是格氏所说的“动物体”醒来的状态。其次,穿透“新哺体”和“旧补体”之后,容易会有“神通”的现象发生,譬如前引格氏描绘的那位行者:“你眼睛不看地面。你两眼闭了起来,你跑得很快,穿越过树林,但是却没有撞到任何一棵树。”其他动物体醒来后“唱入当下”、“舞到出神入化”、“自动书写”、“用没学过的外语写诗”等等,并不罕见。⑨因此,一般将“奇迹”联想为“神圣”的受众就容易将“动物体醒来”的状态目为神圣了。值得注意的是,一般而言,这种神通状态并不能持久,在日常作息中只要贪、嗔、痴一念生起,我执立刻就会将“自我穿透”所打开的通路阻塞起来,如一位印地安行者、战士、教士黑麋鹿所做的证言:

要等到在黑友卡仪式中表演狗之幻景后,我才拥有治愈病人的力量;我利用流经全身的力量治好很多人。当然不是我把他们治好,而是那来自外在世界的力量。各种幻景和仪式只是让我像个洞,好让力量穿透,抵达人的身上。如果我骄傲的认为那是我的功劳,这个洞就会关闭,力量将无从穿透。如此一来,我所做的一切就会变得很可笑。(内哈特, 186)⑩

从后见之明看来,青年格氏在1960年代中期的确掌控了“出神的技术”,亦即,穿透“新哺体”和“旧哺体”以唤醒“动物体”的技术。但是,他误以为“动物体”的醒来,即为“觉醒”(awakening)。从“图4”来看,亦即,他不知道他的神圣演员必须继续用功以穿透“动物体”——“穿透动物体”会如何呢?这是后话,让我们在下几节中再来继续参透。

四、格氏的表演者如何迈向“古老体”或“本质体”?

然而,格氏的探索显然不只停留在这种动物体醒来之后的“合一”(trance, communion or communitas)而已,他说:

“类剧场”和“溯源剧场”都可能造成一种限制:被定着在以肉身和直觉为主的生命力这个“水平”面,而不是由生命力的跑道起飞。只要我们用心加以处理,这个障碍是可以避免的。虽然如此,这个限制值得我们在此一提:生命能量的释放和勃发可能导致在水平面上的胶着,使得一个人的行动无法向上提升。(Grotowski,1995:121)

所以,格氏进入了艺乘阶段的研究,“爬虫体”从而蜕变为“古老体”(ancient corporality)或“本质体”(body of essence)了——这两个名词都出现在艺乘的宣言《表演者》这篇五页不到的短文中。“古老体”或“本质体”的追溯成为艺乘MPA的工作核心,为什么呢?为什么“本质”跟现代人复杂的思辨、情绪无关,反而跟某个古老的、二分之前的某物有关?格氏在想什么?如果向上提升到某种“更高的连结”真的很重要,那表演者又该如何进行他的身体行动呢?

《表演者》虽然简短,但却是格氏“艺乘”阶段的工作纲领,属格氏宣言中“最抒情和复杂的”文本(Wolford, 374),是总结了大师一生研究的传世之作,值得所有关心“艺术与人生”的青年学子一读再读,因为,在这个“表演者”的《心经》中,格氏提纲契领地揭露了这些有普世意涵的MPA理论、实践方法和成果:

一、如前面所引述,格氏在此重新定义了“表演者”:艺乘的行动主体变了——他不再只是一个演员、舞者或歌手。表演者不扮演其他人。他在美学类型之外。他的表演行动是为了工作自己。他是一个以身体行动来征服无知的人,一个战士、行者、教士。

二、格氏重新定义了“仪式”:仪式是一种完成的行动。仪式堕落了才成为给观众看的“秀”。仪式是个高度张力的时刻,可以让参与其中的表演者和见证者都“进入”当下(presence)——就这种意义而言,格氏认为他的“艺乘”就是种“仪式艺术”(Ritual Arts)。换句话说,行动的客体乃亘古即有的仪式,一种由行者完成的行动。艺乘的主要工作就是创造出一种名为“行动”(Action)的仪式。

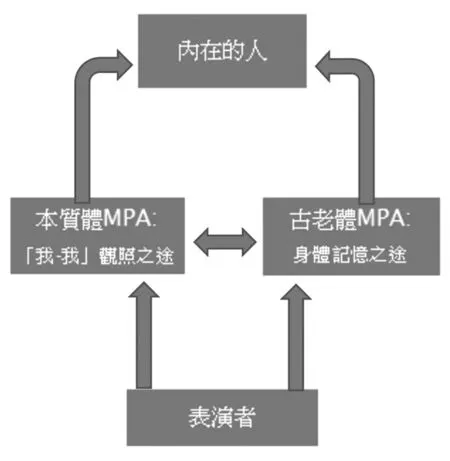

三、格氏指出了透过“我-我”的培养以回到“本质体”的路径。

四、格氏简短地提醒了透过身体记忆以回到“古老体”的另一种溯源方法。

五、成为“内在的人”:跟“外在的人”大不相同,“内在的人”即前述那个回到“本质体”或“古老体”的表演者?这些引用自德国神秘主义者艾克哈特(Meister Eckhart, 1260-1328)的片段都在沉思人与上帝的关系变化,但是,格氏似乎刻意让这些字句支离破碎,“杂揉交缠”,好像是要引诱学者专家入壳的文字陷阱一般?

虽然对格氏“反论述”不习惯的读者可能会觉得他的“夫子自道”流于“晦涩深奥”,从“表演者”(行者、战士、教士)实践后的角度来看,上述五个重点的内在关联十分清楚,甚至可以依教育学院的教案编制要求绘出以下的教学主体、客体、方法、目标的逻辑关系图:

图5 表演者的自我实现流程示意图

1986年,当格洛托夫斯基工作中心(Workcenter of Jerzy Grotowski)在意大利庞提德拉展开工作之际,索雅克和桂士达说格氏的目的是“想要为行者创作一个仪式——引领一位难得的人走向他/她的本质”时(Slowiak and Cuesta, 81),我们也许会认为“表5”中的“表演者”即格氏工作中心那些跟着格氏学习的托马斯·理查兹(Thomas Richards)、马里欧·比雅吉尼(Mario Biagini)等人,但是,格氏显然不喜欢这种联想。《表演者》一文的尾注中特别声明:

将表演者等同于格氏工作中心的学员将是滥用这个名词。事实应当是:在“表演者的老师”的所有活动中,学徒的历程很少变化。(The Grotowski Sourcebook, 380)

准此,格氏很清楚地交代了两件事情:一、表演者可以是任何试图运用身体行动来征服无知的人。二、表演者所要克服的障碍和可能的突破,从古至今几乎可说没什么改变。原因是,从“三身穿透图”看来,学徒都面临了如何穿透新哺体、旧哺体和动物体等障碍的问题。每个人的三身结构不一,穿透方法和突破时机都不一样,但是三身的惯性和抵拒却同样是每一个学徒责无旁贷、必须单独面对的任务。综合以上两个警示,结论是:一个可能不曾跟格氏工作过的人,只要他能为自己建构出某种可行的“行动”、“作品”或“仪式”,以此朝夕砥励自己,他自然可以达到“古老体”、“本质体”或“内在的人”这个终极目标了。

在了解了格氏在《表演者》短文中所强调的各项理念、目标、警告之后,现在,我们终于可以直接面对“艺乘中的MPA”这个极为重要但却颇为复杂的问题。按照“表5”所做的梳理,我们发现《表演者》宣示了两种回到“内在的人”的方法:一是透过“我-我”的培养而回到“本质体”的方法(以下简称为“本质体MPA”),另外,则是透过身体记忆以回到“古老体”的途径(以下简称为“古老体MPA”)。格氏为什么特别指出这两种方法呢?表演者必须同时执行这两种方法?这两种方法可以互补?他们所达到的“本质体”或“古老体”就是同样的“内在的人”吗?表演者又如何能知道他到了那里?有没有可能他会失落如晚年的奇斯拉克?这些以及其他种种可能的问题不见得有标准答案,而我自己也不敢宣称以下的反思就是唯一正确的方向:“抛砖引玉”在这瞬间成了最美的事实——我们把砖抛向格氏一生的研究成果,不管有任何回音,对一个全然投入的“表演者”而言,他会听到自己的声音,来自心底的声音,或者,更正确的说法:回声?

五、古老体MPA

让我们先由格氏的看家本领——透过身体记忆的“古老体MPA”——开始说起,虽然在《表演者》一文中,格氏只花了以下这点篇幅做了个备忘:

有个创作门径是:在你自己里头发现某个古老体 (ancient corporality),此身体经由祖源关系与你密切相关。因此,你不在角色里,也不在非角色状态。从细节开始工作,你可以在你里面发现其他人——你的祖父,你的母亲……一张照片,一缕皱纹的记忆,某个音色远远的回音,都可以让你重构出古老的身体。首先,你发现你熟悉的人的身体;接下来你找到离你愈来愈远而不认识的人或你的祖先的身体。你找到的跟原来的是否真的一样?也许并不完全一样,但是,却是他们原来可能的样子。你可以回溯到非常远古的时候,仿佛你的记忆苏醒了——一个回忆 (reminiscence) 现象——好像你召回了原初仪式的表演者。(Grotowski,1997:377-378)

事实上,这个引文所指的“古老体MPA”是格氏出品:在贫穷剧场阶段称为“出神的技术”;在“类剧场”中化身为各种“节日”或“相遇”的技术如“守夜”、“上路”和“火焰山”等等;在溯源剧场中被称为“神秘剧”或“个人种族剧”;在艺乘阶段则被形容为“雅各布天梯”。“出神的技术”最著名的例子为奇斯拉克所演出的《忠贞的王子》这个作品及其创作方法,格氏和学者专家都做了不少的说明,这里就不再重复。(Grotowski,1995:122-24;钟明德,2013:70-85)现在让我们来检视一个来自“客观戏剧”时期的“神秘剧”,表演者是来自韩国的演员张斗伊,1984到1986年间担任过“客观戏剧”的技术助理。他回忆在格氏的“导演”之下所创作的《恨五百年》,这个神秘剧如下:

我毅然决然地,选择《恨五百年》作为我个人的神秘剧(Mystery Play)。在父亲的影响之下,对于“京畿民谣”与“西道吟唱”,自幼即耳濡目染。《恨五百年》不仅旋律优美动人,那蜿蜒曲折的完美曲调,犹如我国山川,是我平时特别喜爱的歌曲。我以该曲作为骨架,开始着手构思情节。尔后,涌现于脑海中的念头,是生、老、病、死,也就是“生与死”。

首先,将人生分为五个阶段。意即呱呱坠地、屈膝爬行的婴儿时期、少年时期、青年时期、壮年时期以及老年时期……

幼儿时期,以孩子刚开始学步之阶段作为颠峰。从头到尾,伴随歌曲不断出现的这个动作,为作品增添了不同的趣味。孩子在地上爬着,尝试站起身子,最后一屁股跌坐在地……(说真的,在那一刻,我自己也仿佛变身成了婴儿似的)无论是历经少年、青年,来到壮年,终至老年的“落叶之舞”(Do-sal-pool-ee巫俗乐舞中的一款舞步)还是“裹席之舞”(扬州别山台中的一款舞步),在这当中所展现出来的舞姿动作,就连身为主角的自己,亦不可自拔地沉浸其中。

幼儿时期结束后,从少年蜕变成青年,开始在舞台上奔驰跑跳,弥漫于空气中那惊人的速度感以及激烈旺盛的生理动力,为了真实呈现这样的感觉,我倾尽全力设法营造出令人畏惧的爆发力。跳跃的瞬间,喊声划破天际,舞台上顿时惊天动地,仿佛像是刮起一阵狂风似的……

其后,从壮年步入老年,我以“裹席之舞”作为诠释。在我们的民俗舞步当中,尤以“落叶之舞”与“裹席之舞”的动作,最能细腻刻画出人生。

从出生、茁壮,到逐渐年老衰亡的模样,借由手与身体的不断摆动,如实融会于舞步之中。进行至这个阶段,我的歌曲也不禁变得悲伤了起来。原本即是旋律凄美动听的《恨五百年》,当曲调来到这个段落,更是教人格外揪心。不,是教人不得不揪心。然而,这绝非是无病呻吟的感性。音乐是人类共通的语言,不是吗?《恨五百年》教所有团员皆泪湿衣襟。(张斗伊, 137-38)

格氏看完也颇为动容,也许《恨五百年》的张斗伊让他想起奇斯拉克吧?美国戏剧学者Robert Findlay看完之后写道:

当韩国人张斗伊演出时,譬如说,很多方面都叫我想起了理查德·奇斯拉克。他在《恨五百年》演出中身体上全然的牺牲奉献,令人想起奇斯拉克在《忠贞的王子》和《启示录变相》的表演。(176)

优剧场创办人刘静敏1984—1985年间曾在“客观戏剧”学习,看完《恨五百年》之后深受感动,从此格氏的神秘剧这种“古老体MPA”成为优剧场初期很重要的演员训练和创作法门。(Chang Chia-fen, 235)

如张斗伊的神秘剧《恨五百年》所示,“古老体MPA”的操作程序和重点约略如下:

一、最好有个“工作伙伴”一起工作:他可以是你的老师、导演、同事;他是你的“安全伴侣”,另一个我——观照的现存(looking presence) ——这点格氏非常重视,但语焉不详。在神秘剧《恨五百年》中,张斗伊的“安全伴侣”就是格氏。

二、选一首对你有特殊意义的古老的歌谣,开始反复地唱它。没有人知道这首歌的来源,也许是小时候母亲做家事时哼唱的歌曲。张斗伊的歌谣为对他和韩国人意义深远的《恨五百年》:当你唱它时,它唤醒你什么联想或记忆?在记忆中你在做什么?你要像斯坦尼斯拉夫斯基的演员一般,让那个记忆中的动作、场景,每一个细节都清楚、具体地在你的心眼里被看见、听到、感觉到,换句话说,你在召回那些只有你经历过的“真实动作”。

三、用你的歌当结构,开始剪辑你回想出来的“身体行动”——最险峻的考验终于来到:你所有的能耐和个性都会被推到绝望的边缘,就好像所有的“重生”一定先有“死亡”一般,在生死一瞬之间,也许你终于瞥见了你的“神秘剧”,仍然只是一瞥即逝的某个可能性而已。

四、继续无止境地建构你的“身体行动程序”——在“艺乘”阶段格氏将这种“结构”或“作品”比喻为旧约圣经里的“雅各布天梯”,天使们可以藉由这个巨大的梯子在天地之间爬上爬下。(Grotowski,1995:125-126)你的歌曲跟身体行动之间的关系好比一条河流:古谣是河床的话,身体行动就是河水,但也可能相反,因此,你随时必须将你的“雅各布天梯”打掉重做。(Grotowski,1997:302-03)

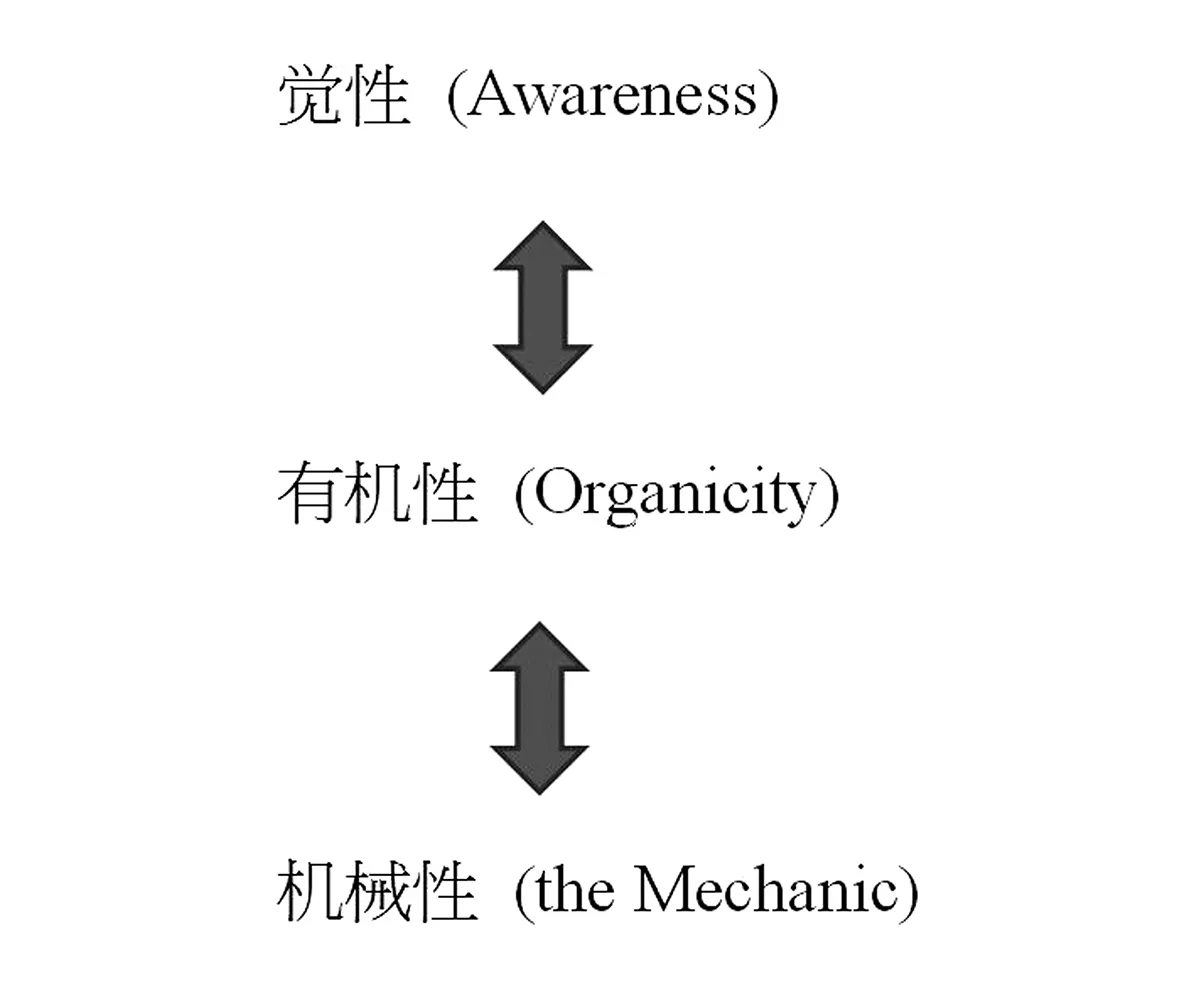

五、雅各布天梯成了,垂直升降(itinerary in verticality)成为真实:格氏将这种完成的“身体行动程序”比喻为一种“升降篮”——现代电梯的前身:坐在“升降篮”里的行者必须自己拉着缆绳把自己拉上拉下。这种“垂直升降”是整个“艺乘”的核心,格氏说:

当我谈到升降篮,也就是说到“艺乘”时,我都在指涉“垂直性”(verticality)。我们可以用能量的不同范畴来检视“垂直性”这个现象:粗重而有机的各种能量(跟生命力、本能或感觉相关)和较精微的其他种种能量。“垂直性”的问题意指从所谓的粗糙的层次——从某方面看来,可说是“日常生活层次”的能量——流向较精微的能量层次或甚至升向“更高的联结”(the higher connection)。关于这点,在此不宜多说,我只能指出这条路径和方向。然而,在那儿,同时还有另一条路径:如果我们触及了那“更高的联结”——用能量的角度来看,意即接触到那更精微的能量——那么,同时之间也会有降落的现象发生,将这种精微的东西带入跟身体的“稠浓性”(density)相关的一般现实之中。

重点在于不可弃绝我们本然的任何部分——身体、心、头、足下和头上全都必须保留其自然的位置,全体连成一条垂直线,而这个“垂直性”必须在“有机性”(organicity)和“觉性”(the awareness)之间绷紧。“觉性”意指跟语言(思考的机器)无关而跟“现存”(Presence,当下,存有)有关的意识。(From the Theatre Company , 125)

曾经有阵时日,我觉得格氏这位实践者蛮厉害的,能够用上述这些现代人可以理解的话语,将瑜珈或内观禅修所可能发生的身心现象和终极目标,做出比较准确和实用的素描,其中更完全避开了神、脉轮、自性或三摩地等等传统概念。然而,格氏这种“六经为我所用”的自由心证、不顾传统的作法,当然也有论述上的局限和混淆。(Slowiak and Cuesta, 56-57)从我们目前的三身讨论来看,其中一个问题出在“有机性”并不是“日常生活层次”的能量,而是,如三身穿透图所指出的,“有机性”(the organic)是动物体醒过来之后的特色。日常生活层次的能量,按照格氏自己的用语来说,应当是“人造性”(the artificial)或“机械性”(the mechanical),某种视而不见、做而不知在做的知行二裂状态。(64-66)我们可以将格氏的“垂直升降”修正如下,以方便更清晰地理解和实践:

图6 能量的垂直升降图

有了“垂直升降”,然后呢?“更高的联结”是什么呢?“觉性”又是什么?格氏很聪明地欲言又止。“为了使传统能够继续下去”,我们是否可以“抛砖引玉”呢?也许吧,但是,在为他人做嫁之际,对于“古老体MPA”这个格氏招牌法门,我必须再三强调:以上的五点概述只是个粗略的路线图,完全无法圈点出这个法门的堂奥之美、气象万千。这是格氏一生的风景,“表演者”必须自己上路,按图索骥。以下几则讯息即为了行者的需要对“古老体MPA”所做的一些信息整理——它们大都唾手可得,在网络上,在大学图书馆里,在某个云端都不难找到:

一、格氏的这几篇经典文字:

“Towards a Poor Theatre” (Grotowski,1968:15-25 )

“The Theatre's New Testament” (27-53)

“Theatre of Sources” (Grotowski,1997:252-270)

“Tu es le fils de quelqu'un” (294-305)

“Performer” (376-384)

“From the Theatre Company to Art as Vehicle” (Grotowski,1995.7:113-135)

二、格氏门生的记述:

At Work with Grotowski on Physical Actions by Thomas Richards

Jerzy Grotowski by James Slowiak & Jairo Cuesta

Land of Ashes and Diamonds: My Apprenticeship in Poland by Eugenio Barba

The Occupation of the Saint: Grotowski's Art as Vehicle by Lisa Ann Wolford

Grotowski's Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing and Transmission in the Grotowski Work by Dominika Laster

就走上“古老体MPA”而言,这些大概足够了。虽然这一切听起来有点自相矛盾:为了能够进入“垂直升降”的核心,最可靠的路径还是由独自面对这些“背包客栈”式的文字开始。现在就可以开始。你没有什么可以损失的。

六、本质体MPA

格氏从小受到印度圣人拉曼拿尊者的启迪,对印度教或佛教的内观(Vipassana)禅修并不陌生,“觉知﹗”(“Be aware!”) 、“警觉﹗”(“Be alert!”) 、“不可睡着﹗”(“Do not sleep!”) 和“觉醒﹗”(“Awake!”)这些字词,充满了他为数不算太多的论述。在他道场的每日食粮中,“看着”(Watching) 、“醒来”(Waking Up) 、“注意力循环”(Circulation of Attention) 和“运行”(Motions)等等,都是跟观照或培养觉性有关的身体工作。格氏认为人是动物没错——人拥有爬虫脑或爬虫体——但是,人也是觉性,因此,成为人(czlowiek)就是要努力培养觉性。(Grotowski,1997:300)然而,就我所知,这是格氏第一次直接论述这种以观照为核心的“本质体MPA”,而且占了《表演者》这份宣言二分之一的篇幅。“本质体MPA”的比重会大于“古老体MPA”,揭示了这才是艺乘研究的挑战和可能的新发现:如何“由生命力的跑道起飞”(Grotowski,1995:121) ?或者,直接地说:“觉性如何圆满?”(钟明德,2013:111:140)在这里我们主要从三身的角度将焦点放在“本质体MPA”的几个重要问题:说“本质”岂不太违反“反本质主义”的欧美时代潮流?格氏这么做自然有他自己的立场与坚持?“本质体”(body of essence)是啥?如何实现?实现了又会如何呢?突破?突破什么?

图7 本质体可能像是年老、坐在巴黎一张长板凳上的葛吉夫的照片中的那个人。(图片取材自网络)

首先,让我们看看格氏是如何提出“本质”和“本质体”这个概念的:

本质 (essence),从字源学来看,乃存有 (being) 的问题,某种当下 (be-ing)。我对本质感兴趣,因其与社会因素无关,不是你从别人那儿拿来的,不来自外头,不是学来的。举个例子,良心 (conscience) 即属于本质的某个东西,跟属于社会的道德律 (moral code) 不一样。打破道德律,你会有罪恶感,因为社会在你里面说话了。可是,如果你的作为违反良知,你会懊悔——因为问题在于你和你自己,而不是在你和社会的关系。由于我们拥有的每样东西几乎都是社会的,本质似乎微不足道,但是,却是我们的。在七十年代苏丹Kau族人的村落中,仍有一群年轻的战士。对充满有机性 (organicity in full) 的战士而言,他的身体和本质能相互交融,二者几乎无从分解。但这并不是恒久状态,不可能长久持续。用世阿弥的话说,此即青春之花。然而,随着年纪渐增,他有可能经由身体和本质交融 (body and essence) 达到本质体 (body of essence)。这种成就得来不易,必须历经困难的演变和个人的质变——虽说这也是每个人的功课。问题关键在于:你的过程为何?你忠于你的过程,或与之违抗?过程就像是每个人的命运 (destiny),你自己的命运,在时间中发展(或者说,展开,如此而已)。那么:你向自己的命运屈服的质地为何?一个人的做为若能守住自己,如果他不恨自己的所做所为,他就能抓住过程。这个过程跟本质相连,而且事实上导向本质体。战士在那身体和本质交融的短暂时期,即应趁机掌握到他的过程。融入过程,身体将不再抗拒,几近乎透明。一切沐浴在光明之中,清楚确实。表演者的行动即近乎过程。(Grotowski,1997:377)

格氏以一个苏丹战士为例,说这个年轻的“表演者”的身体与本质能够相互交融,因而可以从中瞥见本质。交融状态是短暂的,“本质”则否。格氏直接地指出“本质体”就是表演者行动的目标,亦即,我们“征服未知的行动”的终点。“本质”也许不可界说,但“本质体”则可以被看见:他甚至一反过往那种语焉不详的方式,举出一张葛吉夫晚年坐在巴黎一张板凳上的照片为例,清楚说那就是“本质体”的状态。表演者有幸瞥见“本质”之后,接下来就是走上“导向本质体的那个过程”——这并不容易,格氏警告说:“必须历经困难的演变和个人的质变”。那么,接下来如何做呢?

“在表演者的道路上——他首先在身体与本质的交融中知觉到本质,然后进行过程的工作;他发展他的‘我-我’。”格氏说:

古书上常说:我们有两部分。啄食的鸟和旁观的鸟。一只会死,一只会活。我们努力啄食,沉溺于在时间中的生活,忘记了让我们旁观的那部分活下来。因此,危险的是只存在于时间之中,而无法活在时间之外。感觉到被你的另一部分(仿佛在时间之外的那部分)所注视,会有另个层面产生。有个“我-我”(I-I) 的东西。第二个我半是虚拟:它不是其他人的注视或评断,因为它在你里面;它仿佛是个静止的眼光:某种沉寂的现存 (presence),像彰显万物的恒星太阳——也就是一切。过程只能在这个“沉寂的现存”的脉络中完成。在我们的经验中,“我-我”从未分开,而是完满且独特的一个绝配。(378)

格氏这里事实上是在引用内观的修行方法,只是他不明说而已:两只鸟的寓言出自印度教圣典《奥义书》,而“我-我”(I-I)则是拉曼拿尊者常用的一个术语,譬如,尊者说:

自我(Ego)消失时,另个真我(I-I)自然地现出,光明普照。

遍在一切的梵自己在我们心中闪耀为“我-我”,亦即,心智之观照者。

如果一个人追问“我是谁?”,那么他将发现祂(神或自性)以“我-我”的模样,闪动在我们心中的莲花。

从“身体”到“本质”的“过程”变成了发展“我-我”——格氏事实上在此施用了“偷天换日”的挪移大法——藉由“我”注视着“我”,某种“我-我”就会产生,从而“本质”就与“身体”合体为“本质体”了。如前所述,格氏在这里事实上是将内观法门融入到他的“古老体MPA”之中,原因很简单,但几乎不见任何人提过:“古老体MPA”可以让表演者进入交融状态,但是,只有观照(witness)才可望能企及觉性的高度。理论上来说,“古老体MPA”和“本质体MPA”是可以并驾齐驱的,在实践上也不会有不可解决的根本问题:如果你的目的只是交融,那么“古老体MPA”和“本质体MPA”都可以把你带到那里;但是,如果你的目的地是觉性,你就非“本质体MPA”不可了。觉性是格氏艺乘研究的目标,因此他在《表演者》一文中花了一半的篇幅来谈“本质体MPA”。总结以上两段颇长的引文和格氏“能量的垂直升降”论述,我们有了以下的“艺乘MPA”摘要:

表2 从“身体和本质交融”到三身穿透的“本质体”的图示:

这里将“我-我”的两个“我”区分为“我1”和“我2”,“我-我”因此成了“我1-我2”。

表2 从“身体和本质交融”到三身穿透的“本质体”的图示:

本质(体)essence(body of)三身穿透或空掉目标我2觉性超日常的微妙能量身体与本质(交融/合一)body andessence动物体主导过程我1-我2有机性非日常的精微能量身体body新哺体主导出发点我1机械性日常的粗重能量

从“表2”看来,用三身理论来总结这篇论文有关“古老体MPA”和“本质体MPA”的讨论,我们发现“动物体醒来”及其所产生的“交融”、“我1-我2”和“有机性”等现象,都是表演者在剧场实践中可能达到的最佳表演状态。此时,如果表演者有机会继续前行,努力“保持清醒”、“警醒”、“不要睡着”,将自己在有机性和觉性之间垂直地绷紧,那么,他将有机会穿透三身,超越身心的二元世界抵达“本质”、“我2”和“觉性”:“交融”可以消失于“本质”,“本质”也可以显化于“交融”。这就是格氏跟他的门徒在意大利格氏研究中心希望开山济世的艺乘法门。

格氏说自己是“表演者的老师”,他所提出的身体理论——包括这里所说的“艺乘MPA”——都有身体实践的根据,同时,也是为了达到身体实践的成果。大师的说法高明引人,也可以付诸实践,但是,“论述”——合乎逻辑的一套说辞——说得通么?你相信么?由于“交融”与“本质”都已经是穿透新哺体之后的身心状态,很难用语言和逻辑推理工具加以界定,很容易流于各说各话的巴别塔混乱,连上述“表2”这些名词的定义或统一都很困难。这篇论文中的八图二表所勾勒出来的MPA论述离“体系”当然有一大段距离,但是要付诸传承实践却已绰绰有余。也许表演者所需要的论述并不需要无懈可击,可以适可而止?这些问题,包括“表2”中的名词定义与统一,就先让它们坐下来一阵子,等哪天有人觉得非直面不可时我们再说好了。格氏说:“这点很难形容,但实际去做却不难。”(Grotowski,1997:263)我们今天时间也差不多了,暂且说到这里,有兴趣知道更多的人,接下来我们一定会有机会来说的。

七、结 论

……最后的最后,还有一点点时间,我们就利用这个机会帮今天的讨论做个总结:

首先,这是一个“表演者实践后的声音”,藉由这种“跨界学术研讨会”,我们希望学术界可以更珍视身体行动的研究方法,因为这会带来很不一样的研究成果,譬如说协助一个表演者“自我穿透”、踏上溯回“动即静”或“本质体”的过程,成为真正的人(czlowiek):因为,人成为真人,艺术就改变了。套用艾略特(T. S. Eliot, 1888-1965)的名言来说:过了25岁还想上台表演、创作的人,你必须“认识汝自身”(Know Thyself)——“战士在那身体和本质交融的短暂时期,即应趁机掌握到他的过程”以成为真正的人。

其次,表演者的“身体理论”并不一定要依循新哺体主导的科学思辨所建构出来的东西,但是,表演者必须有自己一套严谨的“去妄存真”的方法。(巴尔巴、沙瓦里斯,6)以“古老体”或“本质体”为例,科学家一听说这两种“身体”可能就要我们“拍照存证”或拿出MRI数据,但格氏很务实的回答是:

智者会做 (the doings),而不是拥有观念或理论。真正的老师为学徒做什么呢?他说:去做。学徒会努力想了解,将不知道的变成己知,以逃避去做。他想了解,事实上他只是在抗拒。他去做之后才能了解。他只能去做或不做。知识是种做。(Grotowski,1997:376)

所以说,表演者的“身体理论”也有很强的“实验”基础。我们必须尊重表演者不同的知识需求和求知方法:他所需要的知识被埋在“三身”深处;他的求知方法则为“三身穿透本质出”。在欧美一片反本质主义的学术潮流中,格氏在宣说他的“本质”,最重要的根据就是他有“本质体MPA”:“知识是种做。”

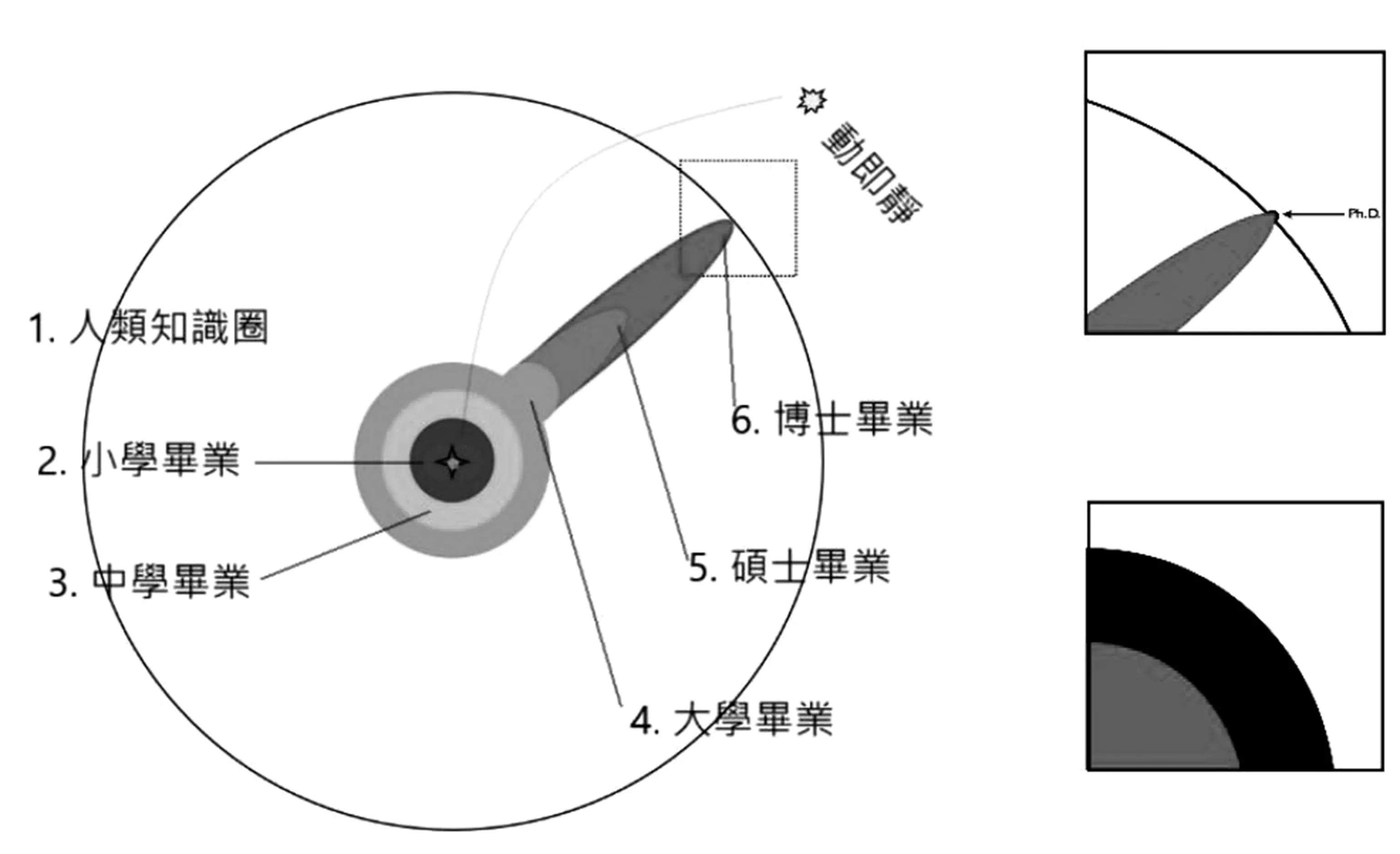

第三,说了半天,“本质”是啥?为了节省论文篇幅,这里我直接跳出来回答好了:前面第二、三节中,我说过1998年12月14日从矮灵祭的“动即静”回来,花了11年才又回到“动即静”——花了那么长的时间才回到原点,原因是我采用了向外追求的错误模式。这种身外求法的知识生产过程,有个“博士生成图”说得扼要有趣,我就把它稍微延伸一下来图解我所犯的错误:

图8 根据Matt Might的“博士生成图”所延伸出来的“动即静定位图”

1.这个大圈代表人类所有的知识:刚出生时,你的知识是一张白纸。

2.念完小学,喔,长了好多知识。

3.念完中学,喔,长了更多知识。

4.念完大学:像奶嘴凸出来那个部分就是你的专业。

5.念完硕士:奶嘴更长了。

6.写博士论文时,你终于来到了人类知识的边界:你开始推啊、挤啊、顶啊、钻啊全力往外面突破(图8右上小图)。有一天博士论文终于完成了,对人类知识有了贡献,你感觉自己十分强大(图8右下小图)。

依照“博士生成图”的知识生产习惯,我很自然地假定“动即静”就在人类知识大圈外头的某个地方。我努力写博士论文的推啊、挤啊、顶啊、钻啊全力往外面突破。等到我苦头吃尽、冤枉路走不完之后,如前所述,2009年11月29日那天早上11点多:

我在客厅里经行,突然间一切轻轻松松、明明白白、毫无异状,有个念头安安静静地浮了起来:这就是“动即静”了——终于。但是,叫我嘿然苦笑的是:“动即静”一直都在那里,你只要听得懂像隆波田所叮咛的“动时,知道在动;停止时,知道停止”,你的“觉性”或“动即静”就在那里了——只是,我之前为“回到动即静”所做的所有努力几乎都是反其道而行。我那时的思考是:如果“动 = 静”就是目标,那么,我的努力方向就是要让动与静之间的距离缩小、让它们消融化为一体,所以,我试了各种各样的方法来达到忘我、合一的经验,亦即,泯除自己的分别意识,而非让自己的意识清明,以为这样做是在拉近动与静的距离,以致于“乃不知有动与停、无论觉性”……唉,这真是个奇妙的世界——不做,能知道么?(钟明德,2013:59-60)

事实上,从“动即静定位图”来看,更大的错误是11年来,我一直都以为“动即静”在人类知识圈的外头。当我回到想象中的知识地平线闪闪发亮的“动即静”那一点时,瞬间猪羊变色:我赫然发现原来“动即静”就在我心中,我们存有的核心,“图8”那个不存在的圆心(心不存在,但为知识故,姑且以白点示之)。直到今天,我依然可以听见猪羊变色瞬间“沧海一声笑”的回声:找了11年,笨到如此可爱,它从来就不曾失去过啊——简单地说,做了才会知道:“本质”就是我们存有那个不存在的心。

最后,再回到格氏的“身体观”这个值得发展下去的议题:在一篇名为《环形剧场:东方-西方》(Around Theatre: The Orient-The Occident)的文章中,格氏再度强调东方和西方的剧场可以互补,不同的身体观、表演训练和创作方法,都有互相观摩和反省的空间。在这篇文章的结尾,格氏谈到了禅学公案如“父亲未生之前,你长得像谁?”或“一只手如何拍出掌声?”格氏抱怨说:有些受过西方文化熏陶的日本人老喜欢对西方人说这些“公案”,以为境界挺高了——事实上,作为茶余饭后的奇闻轶事而言,这些“公案”实在不怎么有趣。“公案”的本质在实践,不是说出来娱乐或思考,因此,格氏的结论是:

也许真正的公案源自生活?有一天,我们掉进了陷阱,走进死巷,无路可出。我们找不到任何解答。一辈子陷入绝境。就是我们自以为逃脱之时,事实上只是又掉进了另一个困境。终于,我们必须直面我们的难题:说“是”——灾难;说“否”——灾难;向前——灾难;向后——灾难;上或下——灾难。然而,在这么做当中,我们将自己奉献到某些未知的潜能之前。而这就是公案——让我们的本性(nature,或者就是“自性”(Nature)现身来面对一个无解的难题。没有解倒是真的,因为我们心里知道不可能有任何答案。但是,这些潜能可是多么辉煌亮丽啊!我们将来一定还有许多事情做了却不知道如何或为何——但这些作为却是我们作为一个人独特的反应,也就是说,个人的,但是,同时之间,这些作为很独特地充满各种潜能,因此是非个人的。重要的是去尝试,而不是言语。(Grotowski,1989:11)

“重要的是去尝试,而不是言语。”这句话的原文是:“It is the trial that counts, not the sentence.”格氏一语双关,中文翻译无法让人满意,但是,重点在公案就是一种穿透三身的“本质体MPA”,表演者可以“去做”,从而发现:“这些潜能——本性或自性——可是多么辉煌亮丽啊!”

注释【Notes】:

① 在资料收集和重整过程中,我翻查了自己在2001年出版的《神圣的艺术》一书,发现在第六章已经对格氏的身体观有了初步的素描。所以,这篇论文名称就改为“再探”了。差可安慰的是,相隔17年,我对格氏的身体观有了崭新的体认,着重点也已经翻了两翻。格氏的真知灼见,值得一探再探,譬如本论文的重点“三身”、“本质体MPA”和“垂直升降:从日常的机械性到有机性到觉性”,确实值得更多人的关注,而非只是学者专家的论文写作、研习而已。这篇论文的完成,首先要谢谢2017秋“身体、仪式和剧场”课程常相左右的老师、同学们:周英恋、郭孟宽、吴文翠、刘佑诚、石婉舜、邱沛祯、戴华旭、李忆铢、陈昶旭、刘宥均、颜佩珊、陈亮伃等人,谢谢你们的热情参与、讨论、欢笑。我们一起参加了台北万华青山宫的“夜访”、“绕境”,举办了第二届“关渡宫身体仪式剧场研讨会”,使得这篇论文师出有名。同时,也感谢远道前来参加研讨会的贵宾何一梵、张佳棻、林佑贞的热情回应:真的,这一篇论文可以说是一座分水岭,以后就是看我们自己如何走下去啰。

② 本文初稿曾以专题演讲的形式,2017年12月2日在“从舞台到论述:表演者实践后的声音跨界学术研讨会”(台北艺术大学戏剧学系主办)发表。

③ 可参考史敏徒的译本: 没有任何一种东西能将情感的内在过程,把通往下意识大门的有意识道路(唯有这些东西才构成戏剧艺术的真正基础)铭记下来,并传给后代。这是活的传统领域。这是只能从一些人手中传递到另一些人手中的火炬,而且不是在舞台上传递,而只能透过讲授的方式,通过把秘密揭开的方式方法传递。(斯坦尼斯拉夫斯基,473)

④ 这里所使用的“动即静”这个术语乃遵循格氏的用法,显然同时指涉“交融”(“我1-我2”、“有机性”)和“本质”(“我2”、“觉性”)这两种不同层次的状态:本论文最重要的任务之一即以后见之明,依晚期格氏的论述将这两种状态做出了必要的澄清和区隔,详本论文“第六节”和“图7”。

⑤ 格氏说的“运动知觉”会不会就是分别意识未出现之前爬虫体的知觉?偶然的机会读到这段文字,姑且做个脚注,供日后再予考察:

生物的原始,尚未形成外肢内脏,没有大脑神经时,就已经有识,有中心。随着进化从生命的这一中心开始,形成外肢内脏,形成性别,直到具有神经与头脑,但生命的中心还在原来的地方,即在肚脐以下一寸叫作丹田的地方。生命,亦即此识的这个识依然存于丹田。这个识即是末那识,与五官和大脑无多大关系,仍暗自运行,《老子》称之为营魄。沉气于丹田,没有任何杂念与游离,将丹田的这一脉“识”,保存再唤醒,使之生发,即是修行,即是老子所说的“载营魂抱一,能无离乎”。

发掘这个识,使之生发,足以形成惊人的神通力……中国人用魄来称末那识之后,那种神通力遂称为魄力。(胡兰成, 126-27)

⑥ 这种文字和敏感度比许多的什么“晴天霹雳”、“粉碎虚空”要真实体贴多了﹗既然谈到了“出神、开悟”经验,读者诸君也许会想知道:有没有在舞台上开悟的人呢?带着战战兢兢的审慎,我会举出斯坦尼自己坦白说出的一个例子,烦请参见钟明德:《艺乘三部曲》(台北:远流出版公司,2013年), 91-92。

⑦ 为行文简洁故,这本论文中“old body”,“ancient body”和“ancient corporality”在不致产生误读的情况下都一致翻译为“古老体”。

⑧“静功”如禅修静坐,“动功”如仪式歌舞,但是对格氏而言,因为他主要采取身体行动方法,强调“有机性”,所以,他的MPA比较接近这里所说的“动功”(Grotowski,1997:300-301, From the Theatre Company, 128)。在剧场和仪式的艺术上,格氏开拓出一种“有机的路线”(Slowiak and Cuesta, 54)。

⑨ 可参见脚注4,以及Katz, Richard. “Accepting ‘Boiling Energy’: The Experience of !Kia-Healing among the! Kung.”Ethos10(1982): 349。如果我们不用“神通”这个字,改采“灵感”、“塔苏”、“Presence”等,也许就不至于那么叫人侧目了,可参见钟明德:《MPA三叹》(台北:书林出版公司,2018年),93-126。

⑩ 有人,包括谢克纳,问神圣演员奇斯拉克为何穷途潦倒而死?言下之意似乎格氏的方法不究竟或甚至有很严重的副作用——包括对斯坦尼的“情绪记忆”方法也曾产生同样的质疑。格氏的方法没错,但是,“自我穿透”的实践不可一日或断,否则“这个洞就会关闭,力量将无从穿透”。

孔子学琴于师襄子,襄子曰:“吾虽以击磬为官,然能于琴,今子于琴已习,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其数也。”有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其为人也。”有间,孔子有所谬然思焉,有所睪然高望而远眺。曰:“丘迨得其为人矣。近黮而黑,颀然长,旷如望羊,奄有四方,非文王其孰能为此?”师襄子避席叶拱而对曰:“君子,圣人也,其传曰《文王操》。” ——《孔子家语·辨乐解第三十五》所以,《文王操》就是文王成为圣贤的MPA,传了几百年到春秋时代,初学琴者孔子藉由反复弹奏这首琴曲,竟然就可以召出文王:当然,此时操琴者跟“原初仪式的表演者”应该也已经天人合一、物我予也了?

‘Whence does this ‘I’ arise? Seek this within. This ‘I’ thenvanishes. This is the pursuit of wisdom.Wherethe‘I’vanished, there appears an ‘I-I’ by itself. This is the infinite [poornam]. (UpadesaUndiyar, verses 19 and 20).

Where this ‘I’vanishedandmergedin its source, there appears spontaneously and continuously an ‘I-I’. This is the Heart, the infinite Supreme Being. (UpadesaSaram, verse 20).

我在这里将“我-我”置于迈向“本质”的路上,跟格氏的言下之意似乎有些出入。我的根据主要是拉曼拿尊者的教诲,譬如以上三则有关“我-我”的谈话。其次,佛教唯识论的看法也可以佐证:

1-1探讨心识问题的佛教经典(包括《解深密经》)把整体心识活动归纳为心、意、识三类别,唯识学派(瑜伽行派)的祖师无着在其论著(《摄大乘论》等)中,亦以心意识的概念为基础开展唯识学说。其中“心”(citta)指阿赖耶识(第八识);“意”指第六“意”(巴利文mano)识及第七末那识(梵文manas);“识”指眼耳鼻舌身等五识。

3-2前五根(眼耳鼻舌身及其神经系统)只能感知物象而没有分别作用。能分别的是意根(大脑及其神经系统),它运用语言(名)形成概念(名相),用来思考、分别事物,从而产生认知作用。前五根因有意根的分别认识作用参与其中,才能分辨及认知不同的物象。意根除了协助五根以外,自己也能运用语言概念(名相)去思考及认知抽象事物(如善恶、美丑、和平、爱心、包容、宽恕等等)。

3-3就佛法而言,意根的分别作用有一个严重问题,即藉由语言概念(名相)虚构一个“我”,执着为实有之物,并把“我”与“非我”划清界限,形成人我(主客)二元对立的妄识。这是人类由无明而造业(贪瞋习性所驱动的身口意三恶业),因造业而受苦的根源所在。唯识学把意根的这种自我认同及人我对立的虚妄分别作用称为“末那识”(第七识),其余的思量分别作用则称为“意”识(第六识)。(陈玉玺,2018)

引用作品【WorksCited】

Barba, Eugenio.LandofAshesandDiamonds:MyApprenticeshipinPoland. Aberystwyth, Wales, UK: Black Mountain Press, 1999.

Chang, Chia-fen.GrotowskiinTaiwan:MoreThanObjectiveDrama. Dissertation of the Department of Performance Studies, New York University, 2016.

Findlay, Robert. “1976-1986: A Necessary Afterword.” Osinski Zbigniew.GrotowskiandHisLaboratory. New York: PAJ Publications, 1986.

Flaszen, Ludwik.Grotowski&Company. Holstebro, Denmark: Icarus, 2010.

Grotowski, Jerzy.TowardsaPoorTheatre. New York: Simon and Schuster, 1968.

—. “Around Theatre: The Orient-The Occident.”AsianTheatreJournal1 (1989): 1-11.

—. “From the Theatre Company to Art as Vehicle.” Richards Thomas.AtWorkwithGrotowskionPhysicalActions. London: Routledge, 1995

—.TheGrotowskiSourcebook. Eds. Lisa Wolford & Richard Schechner. New York: Routledge, 1997.

Katz, Richard. “Accepting ‘Boiling Energy’: The Experience of !Kia-Healing among the !Kung.”Ethos10 (1982): 4.

Laster, Dominika.Grotowski'sBridgeMadeofMemory:EmbodiedMemory,WitnessingandTransmissionintheGrotowskiWork. Dissertation of the Department of Performance Studies, New York University, 2011

Might, Matt. “The Illustrated Guide to a Ph.D.” http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/

Maharshi, Sri Ramana.UpadesaUndiyar(HappinessofBeing)andotherWorks.http://davidgodman.org/rteach/upadesa_undiyar.shtml

Richards, Thomas.AtWorkwithGrotowskionPhysicalActions. New York: Routlage, 1995.

Slowiak, James and Jairo Cuesta.JerzyGrotowski. New York: Routledge, 2007.

Turner, Victor (1987)TheAnthropologyofPerformance. New York: PAJ Publications.

Wolford, Lisa Ann.TheOccupationoftheSaint:Grotowski'sArtasVehicle. Dissertation of the field of Performance Studies, Northwestern University, 1996.

—. “Introduction.”TheGrotowskiSourcebook. Eds. Lisa Wolford & Richard Schechner. New York: Routledge, 1997.

巴尔巴,沙瓦里斯编:《剧场人类学辞典:表演者的秘艺》。台北:书林出版公司,2012年。

[Barba, Eugenio, and Nicola Savarese, eds.TheDictionaryofTheatreAnthropology:ThePerformer'sSecretArts.Taipei:ShulinPublishingCo., 2012.]

陈玉玺:《阿赖耶识的心理分析(讲义)》。n.d. https://chenyuhsi.wordpress.com/2014/08/30/psycho-analytic-approach-to-alayavijnana/.2018年1月1日。

[Chen, Yuxi.ThePsychologicalAnalysisofAlaya-vijnana(Lecturenotes). (请补充网站名称)n.d.Web. 1Jan2018.]

胡兰成:《心经随喜》。台北:如果出版公司,2012年。

[Hu, Lancheng.XinJingSuiXi(TheScripturebyHearts).Taipei:RuguoPublishingCo., 2012.]

《孔子家语》: https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%AE%B6%E8%AA%9E/%E5%8D%B7%E5%85%AB

[“Confucius Homely Talks.” (请补充网站名称). n.d. Web. (请补充访问日期)]

李菲:《嘉绒跳锅庄:墨尔多神山下的舞蹈、仪式与族群表述》。北京:北京大学出版社,2014年。

[Li, Fei.JiaRongTiaoGuoZhuang:Dance,RitesandRacialExpressionontheRootofHolyMoErDuoMountain.Beijing:PekingUP, 2014.]

斯坦尼斯拉夫斯基:《我的艺术生活》,瞿白音译。台北:书林出版公司,2006年。

[Stanislavski.MyLifeinArt.Trans.QuBaiyin.Taipei:ShulinPublishingCo., 2006.]

——:《我的艺术生活》,《斯坦尼斯拉夫斯基全集(第一卷)》,史敏徒译。北京:中国电影出版社,1958年。

[—. “My Life in Art.”Stanislavski:CompleteWorks,vol.1.Trans.ShiMintu.Beijing:ChinaFilmPress, 1958.]

约翰·内哈特:《黑麋鹿如是说》,宾静荪译。台北:立绪文化,2003年。

[Neihardt, John.BlackElkSpeaks.Trans.BinJingsun.Taipei:LixuCulturePublishingHouse, 2003.]

张斗伊:《格洛托夫斯基和张斗伊》,韩文中译手稿,未出版。

[Zhang, Douyi.GrotowskiandZhangDouyi.KoreanManuscriptinChineseVersion,NoPublishing.]

钟明德:《神圣的艺术:格洛托夫斯基的创作方法研究》。台北:扬智文化事业,2011年。(本书2007年之后改由台北书林出版公司印行,书名同时改为《从贫穷剧场到艺乘:薪传格洛托夫斯基》)

[Zhong, Mingde.TheArtofSacredness:TellItForwardwithJerzyGrotowski.Taipei:YangzhiCulturalUndertakingsPress, 2011. (alsoasFromPoorTheatretoArtasVehicle:InheritingGrotowski.Taipei:ShulinPublishingCo., 2007.)]

——:《艺乘三部曲:觉性如何圆满?》。台北:远流出版公司,2013年。

[—.ATrilogyofArtasVehicle:HowCanTotalAwarenessBeAchieved?Taipei:YuanliuPublishingCo., 2013.]

——:《MPA三叹:向大师斯坦尼斯拉夫斯基致敬》。台北:书林出版公司,2018年。

[—.OntheMethodofPhysicalActions(MPA):ASalutetoGuruStanislavski. Taipei: Shulin Publishing House, 2018.]