肛垫柱状缝扎复位术治疗脱垂性痔病的临床回顾性分析

翟 敏,巫益珍,孙 琼

(上海市浦东新区中医医院肛肠科,上海201299)

痔病是肛肠科的常见良性疾病,痔脱垂症状往往需要通过手术的方式来彻底解决。目前痔病的治疗理念业已取得共识[1-2],即无症状的痔无须治疗,有症状的痔治疗目的主要是改善或缓解症状,而非消除痔体本身[3-4]。因此,手术目的由过去尽可能彻底将痔切除改为通过手术减轻或消除症状,同时保护肛门功能。

近年来,我们基于肛垫下移学说,将脱垂的痔黏膜即肛垫组织做悬吊固定修复,采用随机对照原则与传统外剥内扎术进行比较,观察该方法的安全性与有效性,现将有关结果总结如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

1.1.1 一般资料 120例病例均来自本院肛肠科病房2014年12月-2015年12月收治的痔脱垂需手术患者。治疗组采用肛垫柱状缝扎复位术,共60例,其中男28例,女32例,平均年龄(43.60±14.97)岁,平均病程(34.32 ± 15.19)个月,痔核分型:内痔36例,混合痔24例;对照组采用外剥内扎术(Milligan-Morgan,以下简称 M-M),共60例,其中男23例,女37例,平均年龄(50.56±14.44)岁,平均病程(35.82± 14.39)个月,痔核分型:内痔33例,混合痔27例。两组在年龄、病程、性别和分型方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.1.2 病例选择 根据《痔临床诊治指南》[4]中的相关标准符合II~IV度痔,年龄18~70岁,近两年内未接受其他痔病手术治疗的患者,签订知情同意书,自愿参加手术治疗。

1.1.3 排除标准 患者不同意推荐的手术方式;合并造血及凝血系统原发性疾病者;近1 w有服用阿司匹林等抗凝血药物者;妊娠或哺乳期妇女。

1.2 治疗方法

治疗组:①术前清洁灌肠,采用腰麻,常规消毒术野皮肤、肛管及直肠下端,指诊并肛门镜全面检查确认后,将脱垂的痔核组织手法顺势还纳于肛内;②置入半开环的肛门镜,清晰显露痔核及肛垫组织,以5/8圆缝针并0-0快薇乔可吸收缝线(ETHICON公司生产),将需要固定的下移痔核及肛垫组织从齿线以上平面开始柱状向上(近心端)缝扎,每处缝针需深达黏膜下层,然后间断缝扎打结,视痔核大小及肛垫组织下移程度可缝扎2~3处,间距之间保持2 mm为宜;③同法缝扎复位其他点位的下移肛垫组织(多为截石3、7、11点位)。注意各缝扎象限之间要保持适当黏膜桥,以防止狭窄及继发的黏膜撕裂,可通过肛门指诊确认无狭窄;④缝合完毕再次消毒后,镜检可见缝扎区域痔核变暗萎缩及部分松弛脱垂痔黏膜上移;对外痔部分视情况作梭形修剪,以可吸收线无张力对接缝合皮瓣,各皮瓣间注意保留足够皮桥。对照组:①腰麻起效后,局部消毒铺巾,指诊并肛门镜全面检查确认;②夹持提起外痔,作“V”形切口,剥离痔核组织至齿线上约0.3 cm;用中弯血管钳夹痔核根部,并用7号丝线“8”字缝扎,修剪多余的被剥离组织,使肛门部呈一放射状伤口,同法处理其他痔核;③注意各切口之间保留适当皮桥,防止肛门狭窄;④创面彻底止血,予藻酸钙敷料外敷,外以纱布塔形修复,术毕。

1.3 手术质控措施

术前研究团队接受统一培训,术后观察记录均由科室另外指定人员专门记录、保存数据,观察记录者并不知情术者是谁。

1.4 观察指标

临床疗效:参照《上海市中医病证诊疗常规》[5]中的相关标准判定临床疗效。治愈:症状(脱垂、便血)消失,痔核明显消失;好转:症状改善,痔核缩小或萎缩不全;未愈:症状及体征均无变化。住院时间,疼痛评分,采用疼痛VAS评分法,分别于术后2 d同一时间点,嘱患者在疼痛标尺上选择数值(0~10分),再将2次的VAS数值相加。术后有无继发大出血(需要再次手术止血)、肛门不适、尿潴留等。术后肛门功能评分采用Wexner法[6]评价患者的肛门功能(0~20分),分值越高,表示肛门失禁的程度越严重。

1.5 统计学方法

计数资料采用χ2检验;计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;P<0.05时认为差异有统计学意义。本试验数据采用SPSS18.0统计软件分析。

2 结果

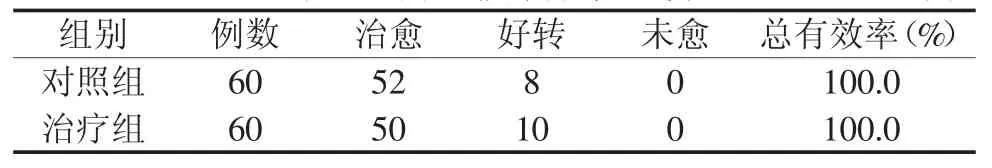

2.1 临床疗效比较

两组病例治疗后临床疗效比较差异无统计学意义(P>0.05)。结果见表 1。

表1 两组临床疗效比较 (例)

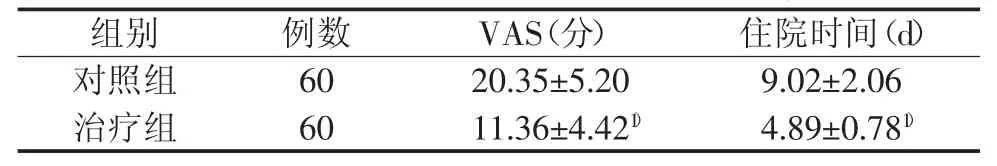

2.2 两组术后疼痛VAS评分与住院时间比较

两组术后疼痛VAS评分及住院时间比较差异有统计学意义(P<0.05)。结果见表2。

表2 两组术后疼痛VAS评分与住院时间比较 (±s)

表2 两组术后疼痛VAS评分与住院时间比较 (±s)

注:与对照组比较,1)P<0.05

?

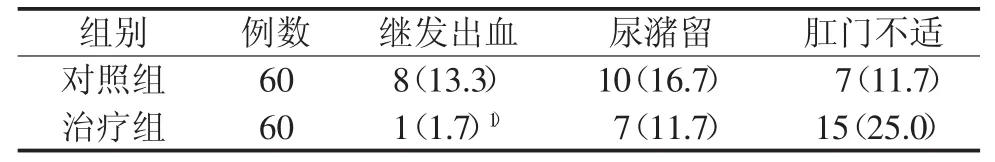

2.3 术后并发症情况比较

治疗组与对照组肛门不适与尿潴留并发症发生情况比较差异无统计学意义(P>0.05)。但治疗组术后继发出血发生率少于对照组(P<0.05)。结果见表3。

表3 两组术后并发症情况比较 [例(%)]

2.4 两组术后肛门功能随访情况比较

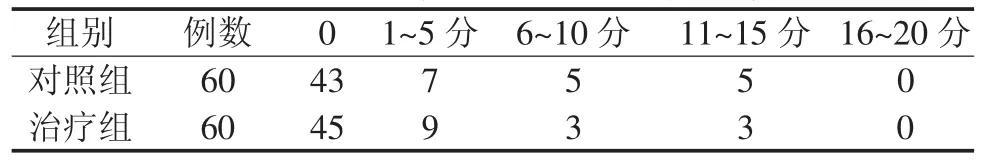

两组术后肛门功能随访结果比较差异无统计学意义(P>0.05)。结果见表 4。

表4 两组术后肛门功能评分比较 (例)

3 讨 论

经典的外剥内扎(Milligan-Morgan)术因其疗效确切至今仍在使用,之前的研究和文献评价认为术后的疼痛剧烈和较长康复时间是其主要不足[7]。

随着微创及无痛手术日益增长的需求和开展,痔病手术应该是在保证疗效的同时,更好地注重肛门功能的保护和患者舒适。本研究中,基于肛垫下移学说,我们尝试对下移脱垂痔核回纳复位,然后采用柱状缝扎对其支持组织(肛垫组织)进行复位,与Milligan-Morgan术相比,在术后留院时间及疼痛和继发出血等并发症改善上优于对照组(P<0.05)。通过观察我们认为这是由于治疗组采用了可吸收线直接缝扎,在阻断部分痔动脉血供的同时,降低了Milligan-Morgan术后结扎线脱落所致的继发出血风险。该术式借鉴中医外科传统敷扎疗法改善静脉曲张的启发,术中尽可能保护肛管皮肤及齿状线疼痛敏感区,将结扎与悬吊有机结合,改善脱垂症状的同时减轻了疼痛不适,因而相比传统手术更具有优势。

已有的微创手术如超声多普勒引导下的痔动脉结扎术,对出血症状的控制有优势,但是对于痔脱垂的症状改善不太令人满意,远期疗效尚无定论[8],这与我们的认识也类似。而吻合器痔上黏膜环切钉合术(PPH),对于下移脱垂的肛垫组织复位确有其优势,但随着广泛开展,PPH可引发一些严重的并发症,如直肠阴道瘘、吻合口狭窄、严重感染等[9-10]。

本术式创新之处在于将脱垂下移之痔核复位,然后用可吸收线将其支持组织进行悬吊复位固定,符合痔病新的治疗理念,与传统外剥内扎术相比,痛苦小,并发症少,住院时间短,值得临床借鉴应用。