保肾口服液治疗气阴两虚型慢性肾脏病的临床观察

苏 杭

(福建中医药大学附属人民医院肾病科,福建福州350004)

在慢性肾脏病(CKD)的进展中,肾脏纤维化起着重要作用,TGF-β1作为一种纤维化细胞因子,它在肾小球硬化和肾间质纤维化中扮演着极为重要的角色。诸多研究显示,降低肾脏TGF-β1的产生可延缓肾病的进展,但至今临床上仍缺乏有效可靠的抗肾纤维化治疗方法。保肾口服液是本院肾内科多年研制的院内制剂,具有益气滋阴、清热利湿活血的功效。本课题通过观察保肾口服液对气阴两虚型CKD1~3期患者的临床疗效及其对尿TGF-β1水平的影响,初步探讨其治疗慢性肾脏病可能的作用机制。

1 资料与方法

1.1 临床资料

1.1.1 一般资料 收集时间2011年3月-2012年1月。以随机抽样的方法观察气阴两虚型CKD1~3期患者53例,含高血压肾病4例,糖尿病肾病4例,IgA肾病5例,慢性肾功能不全患者14例。治疗组26例,其中男18例,女8例,年龄65~25 岁,平均(47.35±12.47)岁,病程最长 5 年半,最短7个月;对照组27例,其中男15例,女12 例,年龄 65~22 岁,平均(47.48±12.96)岁,病程最长6年半,最短7个月。

1.1.2 诊断标准

1.1.2 .1 慢性肾脏病诊断标准 肾损害≥3个月,有或无GFR降低。肾损害系指肾脏的结构或功能异常,表现为下列之一:肾脏病理形态学异常;具备肾损害的指标,包括血、尿成分异常或肾脏影像学检测异常,GFR<60 mL(/min·1.73 m2)≥3个月,有或无肾损害表现[1]。

1.1.2 .2 慢性肾脏病分期标准 CKD1期:肾损伤指标(+),GFR正常或升高,GFR≥90 mL(/min·1.73 m2);CKD2 期:肾损伤指标(+),GFR 轻度下降,60≤GFR≤89 mL(/min·1.73 m2);CKD3期:GFR中度下降,30≤GFR≤59 mL(/min·1.73 m2);CKD4期:GFR严重下降,15≤GFR≤29 mL(/min·1.73 m2);CKD5期:肾衰竭,GFR<15 mL(/min·1.73 m2)或透析[1]。

1.1.2 .3 气阴两虚证诊断标准 参照《中药新药临床研究指导原则》,①面色少华;②少气乏力,或易感冒;③午后低热,或手足心热;④口干咽燥或咽部暗红、咽痛;⑤舌红或偏红,少苔,脉细或弱。凡具备其中任何3项者,即可诊断为该证。

1.1.3 纳入标准 符合CKD1~3期诊断标准,中医诊断为气阴两虚证且年龄18~65岁的患者,可纳入试验病例。

1.1.4 排除标准 慢性肾脏病4、5期患者;肾病综合征、系统性红斑狼疮、梗阻性肾病等患者;中医辨证不属于气阴两虚者;年龄小于18岁,或大于65岁者;不符合纳入标准者,未按规定用药致无法判断疗效或中途退出研究、资料不全等影响疗效判断者。

1.2 治疗方法

对照组常规治疗措施包括:饮食治疗,即低蛋白饮食CKD1~2期患者每日摄入蛋白0.8 g/kg;CKD3期患者每日摄入蛋白0.6 g/kg、低盐低磷饮食、适当限制饮水量;控制血压,于试验期间可加用除ACEI、ARB外的钙通道阻断剂、β受体阻滞剂、α受体阻断剂、利尿剂;纠正贫血,给予叶酸片或促红细胞生成素等治疗。

治疗组在对照组用药基础上加用本院制剂保肾口服液(批准文号Z04106050,药物组成:太子参 15 g,黄芪 15 g,桑葚 15 g,苦石莲 15 g,益母草15 g,当归 9 g,茯苓 15 g,车前子 15 g,玉竹 15 g,上己菜 15 g,茜草 15 g,甘草 3 g等)10 mL,每日 3次,连续观察2个月。

治疗前及治疗后每2 w检查记录1次尿常规、血常规。治疗前及治疗后每月检查记录1次24 h尿蛋白定量、血肌酐。治疗前及治疗结束后各检查记录1次尿TGF-β1。尿常规、血常规、24 h尿蛋白定量及血肌酐使用常规方法测定。计算GFR用2006年全国eGFR课题协作组在《中华肾脏病杂志》发表的改良MDRD公式:c-aGFR(mL/(min·1.73 m2)=186×Scr-1.154×年龄-0.203×(女性×0.742)×(中国人×1.233)。TGF-β1的检测:用无菌管收集清晨第一次排出的中段尿标本,离心20 min左右(2 000~3 000转/min),取2 mL的上清液,将标本贮存于-20℃保存。采用双抗体夹心ABC-ELISA法,严格按照试剂说明书标准操作完成。试剂购于上海西唐生物科技有限公司,使用Biotek ZLX800酶标仪检测。

治疗后观察2组患者的临床症状。主要相关症状:面色少华,少气乏力,或易感冒,午后低热,或手足心热,腰痛或浮肿,口干咽燥或咽部暗红、咽喉肿痛,小溲黄赤、灼热或涩痛不利,口苦、口黏(参照《中药新药临床研究指导原则》中“慢性肾炎症状分级量化表”),除舌、脉外,其余症状均按分级量化表计分,并分别计算治疗前后中医证候总积分。

1.3 统计学方法

应用SPSS13.1软件进行分析,数据均以均数±标准差(±s)表示,两组计量样本比较,若两样本均符合正态性及方差齐性采用成组t检验,否则采用秩和检验。组内治疗前后比较,治疗前后差值符合正态性,采用配对t检验,否则采用秩和检验。计数样本比较采用卡方检验,等级资料的计数样本比较采用秩和检验。给出检验对应P值,以P<0.05 或P<0.01 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 疗效标准

临床控制:临床症状、体征消失,证候积分减少≥95%;尿常规检查蛋白转阴性,或24 h尿蛋白定量正常;尿常规检查红细胞数正常;肾功能正常。显效:临床症状、体征基本消失,证候积分减少≥70%;尿常规检查蛋白减少2个“+”,或24 h尿蛋白减少≥40%;RBC减少≥3个/HP或2个“+”;肾功能正常或基本正常(与正常值相差不超过15%)。有效:临床症状、体征均有好转,证候积分减少≥30%;尿常规检查蛋白减少1个“+”,或24 h尿蛋白减少<40%;RBC减少<3个/HP或1个“+”;肾功能正常或有改善。无效:临床表现及上述实验室检查均无改善或加重者。

2.2 疗效观察

结果见表1~表8。

表1 两组治疗前后尿红细胞比较

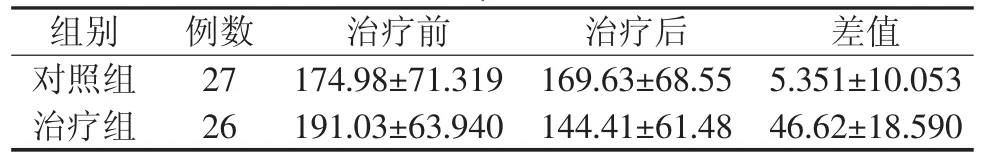

表2 两组治疗前后24 h尿蛋白定量比较 (±s)

表2 两组治疗前后24 h尿蛋白定量比较 (±s)

?

表3 两组患者Scr治疗前后水平比较 (±s)

表3 两组患者Scr治疗前后水平比较 (±s)

?

3 讨 论

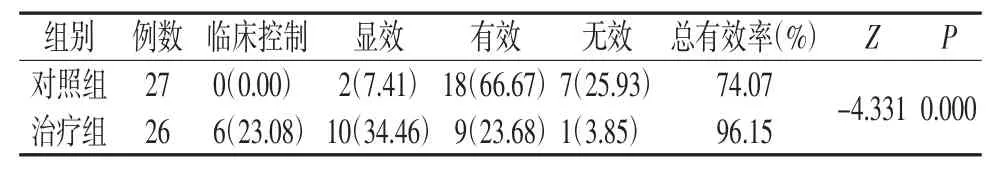

表4 两组临床疗效比较 [例(%)]

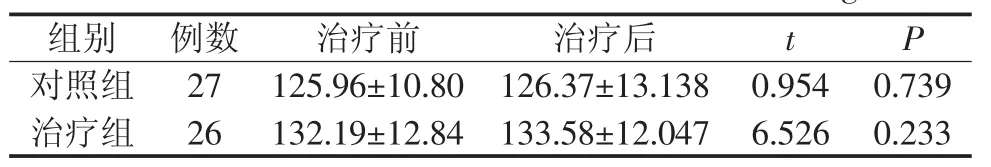

表5 两组患者血红蛋白水平治疗前后比较 (g/L,±s)

表5 两组患者血红蛋白水平治疗前后比较 (g/L,±s)

?

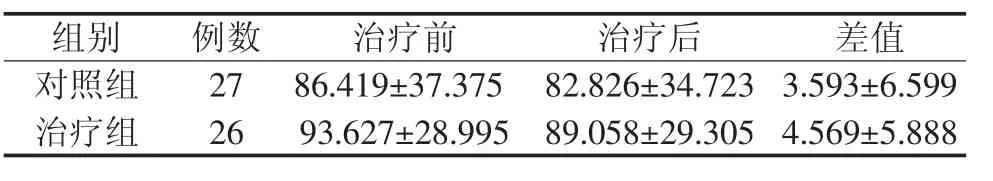

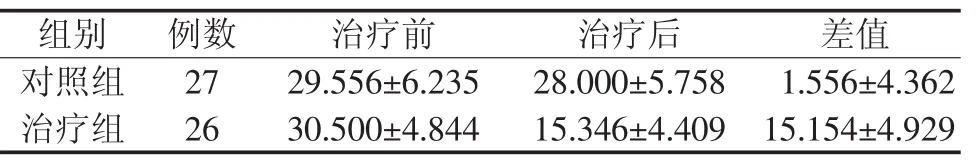

表6 两组病例治疗前后尿TGF-β1水平及组间变化情况比较 (±s)

表6 两组病例治疗前后尿TGF-β1水平及组间变化情况比较 (±s)

?

表8 中医证候总积分改善比较 (分,±s)

表8 中医证候总积分改善比较 (分,±s)

?

CKD是人类面临的主要健康问题之一,又是心血管疾病的独立高危因素。1999-2004年美国健康与营养调查(NHANES)结果分析表明:>20岁成年美国人中CKD的患病率为13%,较1988-1994年的10%上升30%;日本的一项>20岁普通人群调查显示,CKD患病率为12.9%,在我国人群CKD患病率为9%~14%。目前认为肾脏纤维化是所有CKD发展至终末期肾脏病的最后共同通路,是不可逆的、进行性病变。至今已有大量研究显示TGF-β1与肾脏纤维化关系密切,被认为在肾小球硬化和肾间质纤维化进展中起到了非常重要的作用,TGF-β1通过增加ECM的合成、减少ECM的降解及促进整合素受体的合成,促进ECM在肾脏沉积。支持TGF-β1致肾小球硬化的最直接证据是Iaka Y等[2]利用基因转染技术,利用脂质体将TGF-β1cDNA经肾动脉转导入正常鼠的肾脏后,即出现该侧肾小球内TGF-β1蛋白表达增加,于1 w内发生肾小球硬化,而对侧肾小球无病变。因此抑制TGF-β1的过度表达对延缓肾脏疾病纤维化进展有重要的临床意义。

尿中TGF-β1主要来源于肾脏细胞。Ellis D等[3]对16例正常人和46例2型糖尿病患者的尿TGF-β1进行了检测,结果显示与正常对照组相比,2型糖尿病患者尿中TGF-β1水平较高。Ishii H等[4]通过检测正常患者及2型糖尿病患者肾动、静脉中的TGF-β1水平,发现正常患者肾动脉TGF-β1的量多于肾静脉,而2型糖尿病患者肾动脉TGF-β1的量少于静脉的量,在肾脏反而有净增,提示增加的TGF-β1是由肾脏内合成和分泌的[5]。从而提示检测尿中TGF-β1水平能帮助评价肾脏疾病的发生和进展。本次研究检测尿中TGF-β1水平的最主要优点是其尿中的水平不仅反映了肾脏TGF-β1的净生成量,而且不受血小板脱颗粒的影响。

中医无慢性肾脏病之名,在CKD的诊断上主要根据临床表现来命名,属中医水肿、尿血、尿浊、腰痛、虚劳、癃闭、溺毒、关格等范畴。本病早期以气阴两虚证为主,以脾肾气阴两虚和肺肾气阴两虚最为多见。王钢教授通过对慢性肾炎发展过程中各证候的观察发现气阴两虚的证候表现最为多见,于80年代初确立了以气阴两虚为本虚证的基本证型[6]。王小琴等[7-8]认为在 CKD 的病情发展过程中,阴虚是辨证的重要环节,阴虚无以化气,导致气虚,并且通过60例慢性肾脏病3期患者中医证型分布与实验室指标的相关研究发现气阴(血)两虚所占比例最高。脾气虚弱,摄血无权,血溢脉外,或肾阴亏虚,相火妄动,灼伤血络,皆可使血随小便而脱出,故见血尿。脾气虚弱,不能分清别浊,谷气下流,又或肾虚统藏失职,以致精微下泄,故见蛋白尿。又因慢性肾脏病患者多伴有血尿及蛋白尿,尿中的血液和蛋白质属于中医学“精气”“阴精”“精微”的组成部分,长期血液及蛋白质的丢失,使体内阴精物质逐渐减少,气随精脱,日久可导致并加重气阴亏虚。在慢性肾脏病的病程发展中易产生湿、浊、瘀等病理产物,形成以气阴两虚型为主要病机基础,并见湿、浊、热、毒、瘀之本虚标实之证。故在中医治疗本病中,须在益气滋阴的同时,兼顾清热利湿及活血化瘀。

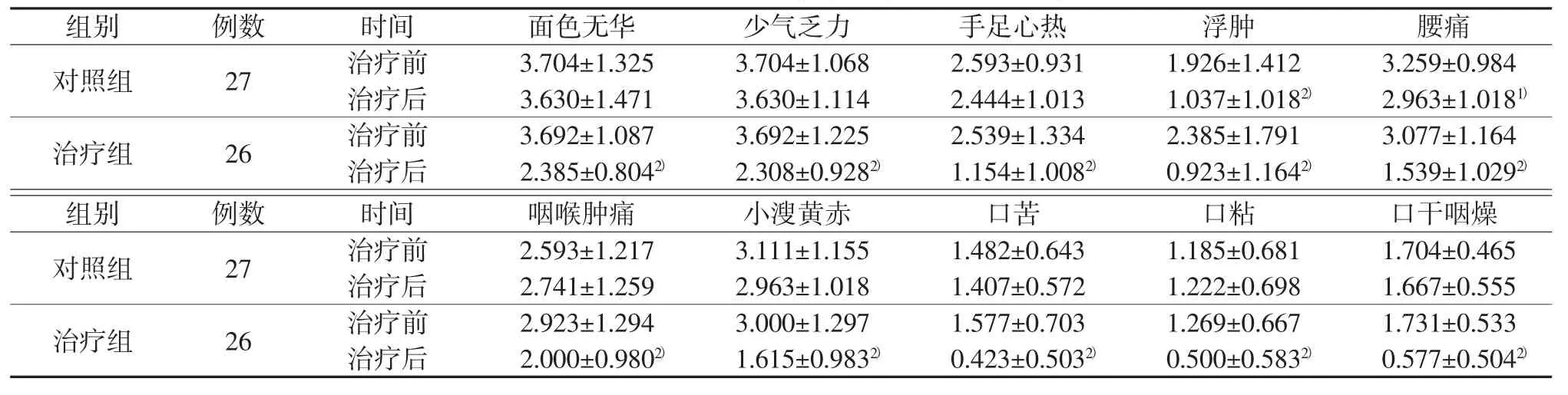

表7 两组病例治疗前后临床证候积分变化比较 (分,±s)

表7 两组病例治疗前后临床证候积分变化比较 (分,±s)

?

保肾口服液以太子参、黄芪、桑葚、苦石莲、益母草、当归、茯苓、上己菜、车前子、玉竹、茜草等为主要药物。其以黄芪、太子参、玉竹三药为君,黄芪性甘而微温,玉竹性甘微寒,具有滋阴清热、生津止渴的功效;太子参性平偏凉,益气生津,既补气摄血,又防火热伤阴,与黄芪配伍,有芪外参内草中央之妙用,可大补一身之气,本方遵循以后天补先天的原则。臣以性寒味甘之桑葚,滋阴益肾,补血,生津,润肠,主治肝肾阴血虚亏之眩晕耳鸣,腰膝酸软,须发早白,失眠多梦,津伤口渴,消渴,肠燥便秘。其气既虚,营血易亏,故佐用当归以补养营血,且血为气之宅,可使所补之气有所依附;又因气无形,血有形,有形不能速生,必得无形之气以生之,黄芪乃补气之圣药,故两药相配,生血其速也。上己菜味甘性平,具有凉血止血、清热利尿的功用;苦石莲味苦涩性寒,功用清热祛湿,散瘀;益母草,活血化瘀;茜草味苦气寒,善走血分,凉血以和阴,泻火以制阳,既能清血中之热以止血,又能消壅积之瘀以行血;茯苓健脾渗湿;车前子利水,以上六药共为佐药。使以甘草调和诸药。总观全方,选药精当,配伍严谨,药性偏寒凉,滋阴益气以治正虚,活血清利又兼顾其邪实。

从此次研究结果可以看出治疗组治疗后面色少华、少气乏力、手足心热、腰痛、浮肿、咽喉肿痛、小溲黄赤、口苦、口黏、口干咽燥等症状比治疗前有明显好转,对照组只有浮肿和腰痛有好转,其余症状均没有改善。治疗组治疗后症状总积分较治疗前有明显降低(P<0.001),而对照组症状总积分治疗前后无明显变化(P>0.05)。治疗组治疗后症状总积分差值较对照组高,两组之间的积分差值比较差异有统计学意义(P<0.001)。提示保肾口服液对改善气阴两虚型慢性肾脏病1~3期患者的临床症状有非常好的疗效。

本研究结果显示,治疗组及对照组均能显著降低患者尿中 TGF-β1水平(P<0.001,P=0.01),两组间比较差异具有统计学意义,治疗组经治疗后尿红细胞计数较治疗前显著减少,差异具有统计学意义(P<0.001),对照组治疗后尿红细胞计数比治疗前有所减少,但差异无统计学意义(P>0.05)。治疗组治疗后24 h尿蛋白定量比治疗前有明显降低(P<0.001),对照组 24 h 尿蛋白定量治疗前后比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗组和对照组Scr治疗前较治疗后水平均有降低,差异具有统计学意义(P=0.000,P=0.001),两组治疗前后差值比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗组和对照组的临床疗效总有效率分别是 96.15%和74.07%,经统计学分析差异具有统计学意义(P<0.001)。提示保肾口服液对气阴两虚型慢性肾脏病1-3期患者同样可以减少其肾脏组织对TGF-β1的产生,从而减轻肾脏纤维化程度,对肾脏起到保护作用。

综上所述,保肾口服液对慢性肾脏病1-3期气阴两虚型患者,无论是改善临床症状,还是减少血尿、蛋白尿等方面均比单纯西医治疗效果更显著,临床疗效是肯定的,其可能是通过减少TGF-β1的生成直接或间接抑制细胞增生和ECM增多,改善临床指标,但其治疗慢性肾脏病的机制仍需进一步的深入挖掘和研究。