“形势与政策”课和本科四门思政课的关系

金文斌,邹斌斌

(安庆师范大学 马克思主义学院,安徽 安庆 246133)

高校思想政治理论课(以下简称“思政课”)教师,无论是主讲“马克思主义基本原理概论”(以下简称“原理”)、“毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论”(以下简称“概论”)教师,还是“思想道德修养与法律基础”(以下简称“基础”)、“中国近现代史纲要”(以下简称“纲要”)授课教师,在课堂上都离不开向学生宣讲党和国家重大方针政策,介绍当前国际国内重要形势,表明我国在世界重大事件的原则立场等,这些内容实际上都指向了高校另一门思政课——“形势与政策”课的教育教学。本文以2015—2016年教育部社科司颁布的“形势与政策”课教育教学要点和本科四门思政课(“原理”“概论”“基础”和“纲要”)教材的最新修订版(2015年)为参照,就“形势与政策”课与本科四门思政课的关系作一些探索和思考,以求教于同仁。

一、目前“形势与政策”课与本科四门思政课关系研究概述

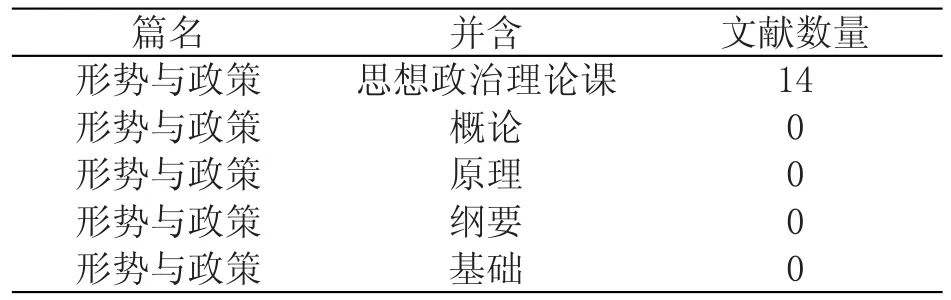

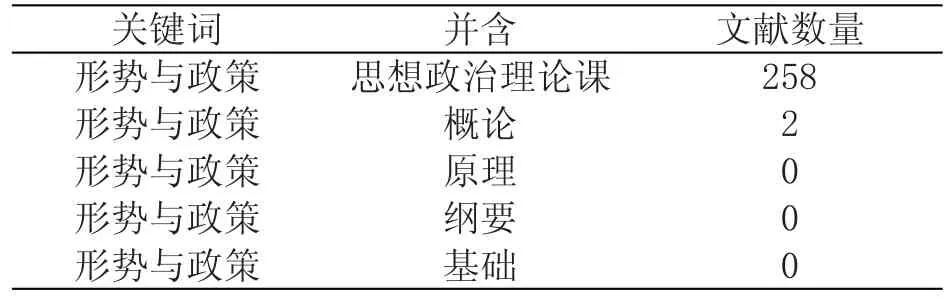

依据文献计量学原理,通过对人文与社会科学学术总库和中国知网收录的关于“形势与政策”和“高校思想政治理论课”研究进行文献统计分析,计算机网上检索项为“篇名/并含”“关键词/并含”,以“形势与政策”并含“思想政治理论课”,“形势与政策”并含“概论”、“原理”、“纲要”、“基础”为检索词进行检索。文献检索情况如表1、表2:

表1 “篇名/并含”文献数量统计(单位:篇)

表2 “关键词/并含”文献数量统计(单位:篇)

对检索出的文献进行统计分析,得出:

第一,从表1可以看出,以“篇名/并含”统计,查阅的文献只有14篇,其他为零篇。对这14篇文献作进一步分析得出,基本上是主标题为“思想政治理论课”,副标题为“以‘形势与政策’课为例”,没有探讨两者的关系,表明目前学术界对这一问题的研究尚属空白。

第二,从表2可以看出,以“关键词/并含”统计,查阅的文献有258篇,对这258篇文献作进一步分析,发现基本上是在提到“高校思想政治理论课”时涉及“形势与政策”课,并没有研究两者之间关系,表明分析两者关系具有很大的研究空间,这也为高校思政课整体性建设提供了新的研究视角。

二、2015—2016年“形势与政策”课教育教学要点的主要内容

2015—2016年,教育部社科司和教育部高校思想政治理论课教学指导委员会颁布了高校“形势与政策”课教育教学要点,主要内容有:

1.党和国家重大方针政策。习近平总书记系列重要讲话、十八届四中、五中、六中全会精神、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、党风廉政建设和反腐败斗争、精准扶贫、“十三五”规划、全国高校思想政治工作会议精神等等。

2.党和国家重大活动。纪念世界反法西斯战争胜利70周年、纪念中国人民抗日战争胜利70周年、纪念中国共产党成立95周年、纪念中国工农红军长征胜利80周年、二十国集团杭州峰会等等。

3.党和国家重大改革措施。“四个全面”战略布局、我国经济新常态、中国制造2025、大众创业、万众创新、“一带一路”战略、亚洲基础设施投资银行、五大发展理念、供给侧结构性改革、工匠精神、大众旅游时代、环境治理攻坚战等等。

4.世界及周边重大事件及我国的原则立场。南海问题、两岸关系、朝鲜半岛局势、“萨德”入韩、乌克兰危机、美国“亚太再平衡”战略、埃博拉疫情、俄与美欧博弈、英国公投、亚太经合组织第22次领导人非正式会议、联合国成立70周年峰会、万隆会议60周年纪念活动、中国特色大国外交等等。

5.改革开放和经济社会发展新成就新变化。“十二五”时期建设成就、农业现代化、民生保障网、互联网+政务服务、光网城市、纵向横向经济带、健康中国等等。

三、“形势与政策”课与本科四门思政课关系探索

(一)就教学内容而言,“形势与政策”课发挥了特殊作用

1.价值引领

中共中央、国务院印发《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》明确要求“把思想价值引领贯穿教育教学全过程”[1]。根据“形势与政策”课教育教学要点,其课教学内容相当广泛,包含经济、政治、社会、内政、外交、国防、国内国际等,是一门具有较强综合性的课程,对本科四门思政课的教学起着价值引领作用,这集中反映在习近平总书记治国理政新理念新思想新战略中。

如习近平总书记在中国共产党成立95周年“七一”讲话中提到的“中国特色社会主义是不是好,要看事实,要看中国人民的判断”“中国共产党人和中国人民完全有信心为人类对更好社会制度的探索提供中国方案”[2]对“概论”第十章“中国特色社会主义外交和国际战略”和“原理”第六章“社会主义的发展和规律”的讲解具有引领作用;“人民立场是中国共产党的根本政治立场”“坚持以人民为中心的发展思想”[2],在“概论”第八章第四节“建设社会主义和谐社会”和第十一章第一节“建设中国特色社会主义的根本目的”教学中要深入贯彻,同样在“原理”第三章“人类社会及其发展规律”中也要贯彻落实。

又比如2016年“七一”讲话提到的中国共产党三个“伟大历史贡献”和“三次伟大飞跃”,在“纲要”中篇、下篇综述部分和第十章中分别反映新民主主义革命时期、社会主义革命与建设时期和改革开放时期的“伟大历史贡献”和“伟大飞跃”。

再比如,习近平总书记纪念红军长征胜利八十周年讲话中强调“红军长征是一次理想信念的伟大远征”,“崇高的理想,坚定的信念,永远是中国共产党人的政治灵魂。长征的胜利,是中国共产党人理想的胜利,是中国共产党人信念的胜利”[3]对“基础”第一章“追求远大理想,坚定崇高信念”的历史注释,总书记指出的“长征的胜利,靠的是红军将士压倒一切敌人而不被任何敌人所压倒、征服一切困难而不被任何困难所征服的英雄气概和革命精神”[3]对“基础”第二章“弘扬中国精神,共筑精神家园”的实践证明。

2.因势而新

习近平总书记指出,高校思想政治工作要做到“因势而新”,同样、高校思政课教学也要做到“因势而新”。虽然05方案实施以来,本科四门思政课经过2008年、2010年、2013年、2015年四次修订,但我们感觉到教材的内容赶不上形势的瞬息万变,教材的更新速度跟不上时代的快速发展。2015—2016年,国际国内发生许多重大重要的事件,如“十三五”规划、脱贫攻坚、“一带一路”倡议、“中国制造2025”、纪念长征胜利80周年、纪念中国共产党成立95周年、纪念世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利80周年等等。这些新变化新内容在四门思政课教学中难以及时体现,而形势与政策课,因其每学期初,教育部高校思想政治理论课教学指导委员会都会根据国内外时事的变化加以调整,因此在教学内容的选择和设计上更进一步体现了“因时而进,因势而新”的要求。同时对于高校思政课教师来说,他们还可以把这些教学内容及时更新到本科四门思政课教学中去,保持四门思政课教学的“因势而新”。

如在“纲要”讲授“中国共产党成立”时要提到习近平指出的“一切向前走,都不能忘记走过的路”[4];在“概论”中讲到“中国特色社会主义道路”时,要提到“十三五”规划、“一带一路”倡议、“中国制造2025”;在“基础”课讲到“爱国主义和理想信念”时,要提到习近平总书记指出我们党之所以能够一次次奋起,“归根到底是因为我们党有远大理想和崇高追求”[3],要提到“伟大的抗战精神”;在“原理”中讲到运用马克思主义立场、观点和方法分析问题时,既要提到中国的抗日战争“以巨大民族牺牲支撑起了世界反法西斯战争的东方主战场”[4],也要提到1931—1937年前6年的局部抗战与1937—1945后8年全面抗战的关系,引导学生运用“事物的普遍联系”和“对立统一规律”的观点正确认识中国共产党在14年抗日战争中发挥着中流砥柱作用,正确认识伟大的中国人民为世界反法西斯战争的最后胜利做出了不可磨灭的贡献。

3.交融会通

习近平总书记指出“高校的根本任务是立德树人”[5],“立德”在新时期首先就要大力培育和践行社会主义核心价值观。同时,习近平总书记着重强调“要将社会主义核心价值观融入教书育人全过程”[6]。仔细分析“形势与政策”课2015—2016年四个学期教育教学要点,无一例外都提到要对大学生进行社会主义核心价值观和中国梦教育,这表明社会主义核心价值观和中国梦教育不仅体现在“形势与政策”课教学中,还应将社会主义核心价值观和中国梦教育融入到本科四门思政课教学中,达到“形势与政策”课教学内容与本科四门思政课交融会通。

如在“原理”课教学中突出社会主义核心价值观这一马克思主义意识形态的指导地位,在“纲要”中主要深化学生社会主义核心价值观“爱国”情感,在“概论”课中重点传授中国共产党如何带领全国人民进行“富强、民主、文明、和谐”道路的艰辛探索,在“基础”课中主要让学生明白怎样做一个“诚信”“友善”“公正”的人,在学习和以后工作中如何做一个“敬业”的人,增强学生的道德品质、纪律观念和法律意识。这样,通过本科四门思政课,从不同的角度解读社会主义核心价值观内容,让核心价值观教育在这四门课中各有侧重,这样,既避免了教学内容的简单重复,又让学生体味到思政课的共同主旨。

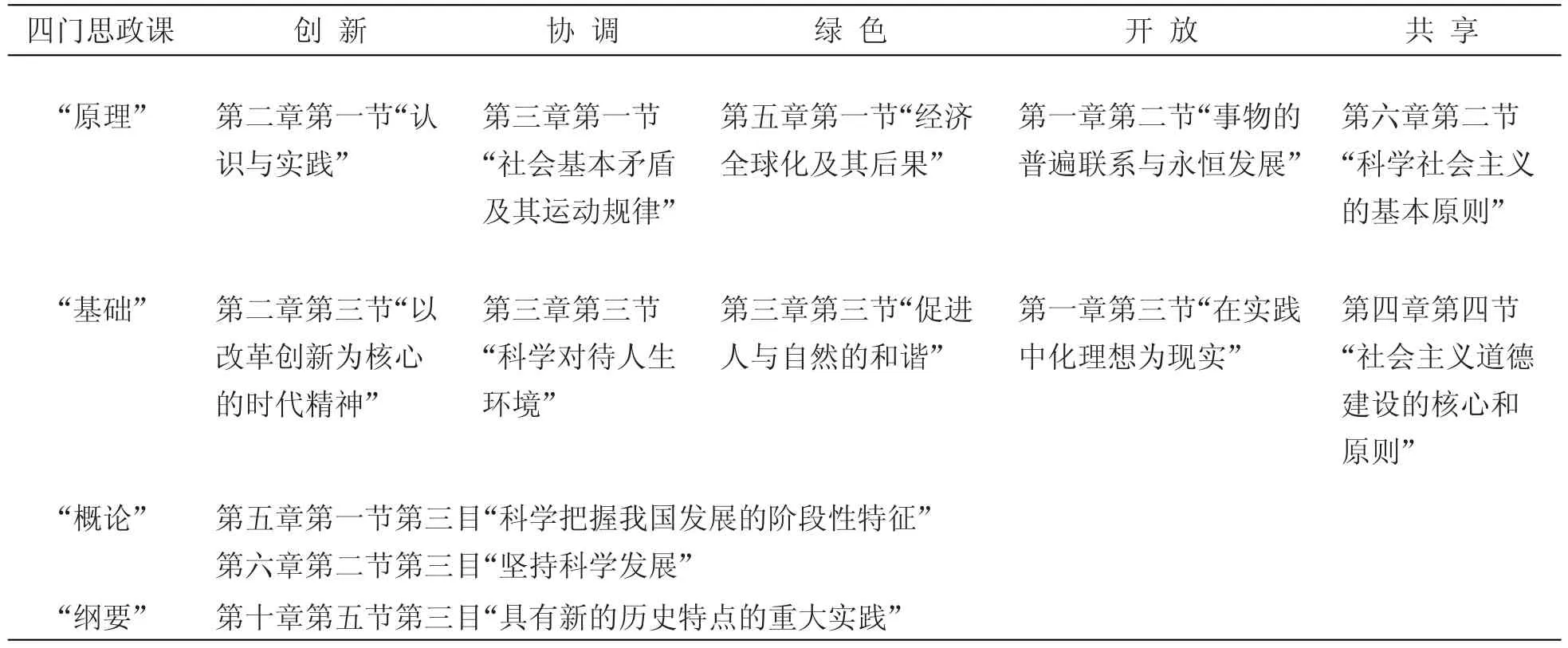

表3 “新发展”理念补充本科四门思政课教学内容一览表

4.呼应补充

本科四门思政课教材是2015年最新改版的,对于思想政治教育工作者来说,思政课“进教材、进课堂、进学生头脑”的基础是“进教材”。如何让2015年以后发生的大事,如党的十八届五中全会提出的新发展理念、党的十八届六中全会正式提出以习近平同志为核心的党中央这一具有历史意义的标志性成果等等,进入本科四门思政课教材中,这需要在教学中补充具有时代性和现实性的内容,才使教材内容“丰满”。考虑到“形势与政策”课时有限,可将这些内容的学习和本科四门思政课呼应,在讲授时补充党的十八届五中、六中全会精神、新发展理念和“四个意识”等等。下面以“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念的贯彻学习为例说明内容的呼应和补充关系。

(二)就教学管理而言,主要是全程与阶段关系

本科四门思政课与“形势与政策”课在课程开设、教学考核和课前备课准备方面,具有全程与阶段关系。具体体现在:一是“形势与政策”课要求本科四年面向全体学生开设,做到“全覆盖、不断线”,而本科四门思政课的每一门课只开设一个学期,主要集中在大一、二学年;二是“形势与政策”课实行学年考核制,每学年考核的平均成绩计入该课程的总成绩,而本科四门思政课实行学期考核制,每门课学期的考核成绩为该课程的成绩;三是“形势与政策”课内容变化快,四年每学期都要备课,备课耗时多,而本科四门思政课内容基本上是固定的,相对而言,每学期备课耗时不多。

(三)就教材、教师、学科建设而言,是巩固提升与发展建设关系

1.就教材建设而言,“形势与政策”课每年有两期由教育部社科司颁布的教育教学要点,仅仅是教学的指导性文件,与本科四门思政课不同的是没有全国统一编写的教材。这与形势发展的瞬息万变密切相关,每年的教育教学要点跟不上形势发展的速度,因此教师在授课时可能存在教学选题的主观性,甚至有点随意性,也可能根据个人的喜好来选择教学材料,甚至“旧闻”照旧,“新闻”不新,老生常谈,时效性差。

2.就教师建设而言,根据教育部文件规定,要按照1:350的比例配备专职思政课教师,大部分高校都执行了这一要求,但据调查数据显示,与本科四门思政课相比,只有60%的高校有专职教师讲授“形势与政策”课[7],教师队伍建设的滞后,直接影响了“形势与政策”课程建设。

3.就学科建设而言,“原理”“基础”“概论”“纲要”课程在马克思主义理论一级学科下都有对应的二级学科支撑,而“形势与政策”课则没有,这势必影响课程的建设和教师的学术研究水平。

由于以上几个方面问题的存在,“形势与政策”课与本科四门思政课相比显得相对薄弱。这就要求必须以改革创新的精神,出台完善并落实教材建设、教师建设、学科建设等方面的相关配套措施,加强“形势与政策”课程规范化管理,使“形势与政策”课真正成为教师有成就感、学生有获得感的课程。