新媒介语境下的受众主体性

吴吴雯

(浙江师范大学文化创意与传播学院,浙江金华321000)

互联网技术与智能技术的融合发展不断催生出各类新媒介,人们已然生活在各类新型媒介围绕的环境之中。新媒介是相对于“旧”媒介来定义的,传播学者保罗·莱文森的“补偿性媒介”理论就认为,任何一种后继的媒介都是对过去的某一种媒介或某一种先天不足的功能的补救和补偿,以满足人的新需求,因而媒介的不断进化实则是人的选择的结果,人的主体性地位正在显现。一方面,新媒介构成人的生活交流空间,人与人、人与社会、人与自然的关系需要在新的语境下进行诠释;另一方面,人的主观能动性又推动新媒介的不断革新。

一、新媒介的时代属性

多屏、交互、智能是新媒介时代最突出的特征。首先,新媒介环境下的受众生活在多元屏幕聚合的空间,在室内可以接触到的媒介有电视、手机、平板等屏幕,户外还有各类LED电子显示屏等,在住宅区、工作区、休闲区都能接触到电子屏幕,当人们处于多屏空间时,不同屏幕呈现的画面将在同一个时空构建出不同时空的信息。其次,新媒介技术具有即时性、交互性的特点,极大地提高了信息流动的速度和容量,实现人与人之间的实时沟通。再者,智能技术的广泛应用,进一步完善了新媒介的功能,媒介不仅仅是日常信息的提供者,还能够满足人们在工作、生活、学习等方面的需求。

依托于智能技术的新媒介改变了人类认知世界的方式,呈现出一个新的拟态环境。话语权不再是少数媒体掌握的权力,人类从“单向度的人”走向“能动的”主体。社交媒介、网络直播、网络论坛、各类app等线上平台营造了虚拟的公共领域,每时每刻都有大量的信息在网络空间流动,而这些信息通常会被网络用户进行二次、三次乃至N次的编辑,之后用户又通过这些平台分享加工过的信息,媒介受众不再是被动的信息接受者或消费者,也是信息的传播者或生产者。美国学者阿尔文·托夫勒在他2006年的新著《财富的革命》中重点介绍了“prosumer”(产消合一者)这个新造词,它是由producer(生产者)和consumer(消费者)两个词汇组成,意指一种生产者也是消费者,或消费者也是生产者的现象。新媒介语境下的受众就反映出一种产消合一的现象,其本质是人的主体性地位的显现。

二、受众的主体性含义

从字面意义上看,“受众”与“主体性”似乎是一对矛盾的概念。受众的概念是根植于传统媒介的语境,此时人处于被驯化的周遭,以影像、文字等符号呈现世界的媒介促使人发生异化,异化即是一种非主体性的状态。受众的意义在于“受”字,应当是处于接受一方的客体状态,故而称作受众。然而,新媒介时代的多屏环境、智能技术、交互场景改变了受众的内涵,越来越多的学者也开始关注到受众的主体特性,这种主体性就表现在受众不是单纯地接受一方,而是开始出现主观能动的意愿,抑或正在发挥主动传播的作用。传统意义上的受众含义确实不适应当前的新媒介环境,受众的内涵已经发生变化。虽然从表面上来看,“受众”与“主体性”是矛盾的,但是新媒介语境下的受众已经不仅仅是“受”众,而是“受传”者或“传受”者,由于目前尚未有新的学术定义来进行更新,暂时用受众指代新的受众涵义。本文提出受众的主体性是建立在新的受众概念之上的。

那么,我们还需要先厘清主体性的概念。主体性的界定有悠久的历史,从苏格拉底的“认识你自己”开始,到笛卡尔的“我思故我在”,再到黑格尔、康德的主体思想,人类一直在不断寻找和讨论人的主体性问题。黑格尔认为主体性有四方面的具体表征,一是被释放了的个人主义,二是批判的权利,三是行动的自主性,四是理念化的哲学本身。其中自由与反思是主体性的两个最基本的要素[1]。人的主体性反映的是人能够从自身需求出发,发挥主观能动性,将自我的意愿投入到对象物中,并对自我行为进行反思。主动性的存在必然是有客体相伴而生的,人的主动性就需要指向作为对象的客体,并且在人与客体发生链接、互动的同时产生的特性。

依据新媒介的时代属性,多屏、交互、智能等技术语境下,受众必然表征出不同的行为,此时受众会自主选择自己的目标对象,并对其进行自主加工。因此,受众的主体性会表现在信息传播活动过程中:(1)受众根据自己的需求有意识地、能动地选择信息的特性;(2)受众在接收信息之后,依据自我理解采取的加工行为;(3)受众在对信息进行加工处理之后进行的再次传播及持续参与的行为。这一系列行为是受众主体性的持续表现,虽然已有学者对受众的主体性作过概念界定,但是我们认为主体性是人类从自身出发的行为,一旦被界定就势必会存在非主体性的可能性,反而会为主体性带来模糊的界定,所以这里仅仅通过一些表征行为来呈现受众的主体性内涵。

在众多形式的新媒介中,社交媒介中的受众主体性表现尤为显著。例如,微信是典型的新媒介,虽然从表面上看用户是微信的信息接受者,但是微信用户同样也可以成为信息的发布者,将自己编辑的信息或转发的信息发布在朋友圈,此时用户是作为信息的传播者身份。然而,当用户在浏览朋友圈好友的发布的信息时,会采取点赞、评论的方式,用户又成为另一用户的客体对象,用户之间表现出的是主体间性,之后用户会根据自己的喜好挑选部分进行阅读,并再次编辑通过分享的方式传播出去,此时作为受众的用户又转变为传播者。

尼葛洛庞帝在《数字化生存》一书中提到:“从前所说的大众传媒正演变为个人化的双向交流,信息不再被‘推给’消费者,相反,人们将把所需要的信息‘拉出来’,并参与到创造信息的活动中。”[2]新媒介空间中,人的主体地位日益凸显。人人都可以成为网络信息的发布者,都有选择网络信息的自由,都有对网络信息进行批判的权利。

三、受众主体性的特征阐释

新媒介受众会依据自身获得的经验对信息进行自我解读,这种经验就是每个人的文化背景、知识体系或是话语能力,让受众在无意识之间对各种信息进行比较,并形成自己的认知。戴维·莫利的交互话语理论可以进一步对受众主体性的特征进行阐释。莫利的交互话语是指我们生活于不同话语、不同信息体系的领域,生活空间为许多不同的话语穿梭而过,在解码和诠释媒介信息时,无论我们是否意识到,其他信息与其他话语总会加入这个解码过程。

交互话语理论包含三层意义:第一层意义是指编码者的话语或媒介文本,自身就具有多重话语,并且相互交织。媒介话语通过其他来源和其他话语提取话题,设置议程、人事、情境等;第二层意义是指不仅编码者话语具有多重性,解码者话语也具有同样的属性。“个体观看者并非‘文化赤裸地’进入观看时刻——他来到文本,已然带着他自己的一套文化符码和框架,并思考于其内——这些符码和框架来自于他社会的和文化的情境与背景。”[3]第三层意义是指编码者与解码者之间以各自的“话语”进行沟通交流[4]。从莫利的交互话语理论来看,本文所指的受众主体性置于第二层次和第三层次之上,可以通过话语交互的作用来建构受众的主体性地位。因此,本文基于莫利的交互话语理论对受众主体性的特征作进一步阐释。

1.主体倾向性。当网络用户面对海量信息时,往往会自发进行信息的筛选,同时受众会从对自己有利或者说更易于理解的方向解读信息。受众通过对信息的判断、取舍、分析,自主地选择适合自身文化背景的信息内容。例如,新浪微博每天会发布大量的信息,内容涉及各个领域,有时政资讯、娱乐头条、财经播报等新闻信息,也有网络日志、心灵鸡汤等个人感悟,网络用户为了避免被海量信息湮没,不得不有选择性地阅读。莫利提出受众在解读信息时会代入自己的文化框架,最终什么样的内容会印入受众脑海,受众会如何去理解这些文字或影像资料,都取决于受众如何用自己的符码进行转化。因此,在新媒介语境下,受众对接触到的信息,或者是话语空间,都会有很强的倾向性,这种倾向性是来自于自己的主体本能,比如自己原本的经验框架。

2.自主创造性。新媒介受众不仅对信息的选择具有主观倾向性,同时还能够借助新媒介技术进行内容的再创造。信息的创造意味着文本的再次创作或生产。1987年费斯克从结构主义和符号学的角度提出“生产性文本”的概念,已经印证了受众可以成为文本的书写者。诚然,当代的媒介受众更容易进行文本的多次编辑,编辑意味着对文本的修正、批判,并且文本的编辑带有受众自身文化符码的烙印。莫利的交互话语理论虽然没有直接提出解码者对文本的重新书写,但是他认为解码者具有对文本解读的主控作用,并且在自己的“话语”体系中与编码者进行交流,已经表达出受众对信息的一种主观能动性。但是,莫利提出该理论的时代并不能想象新媒介具有的强大力量,如今受众已经不再是停留于脑海中的“文本生产”,而是实实在在通过文字、图片、视频等形式自主创造文本。

3.自由散播性。受众主体性的第三个特征是对莫利交互理论的补充与完善。新媒介如微博、微信、qq空间可以真正实现哈贝马斯提出的公共领域,手机、平板电脑、笔记本电脑等智能设备为用户提供了对外传播的窗口,通过多元屏幕的交互,在选择信息、编辑信息之后,受众还可以自主选择新媒介形式将自己生产的文本散播出去。新媒介空间能够为网络用户提供一个话语表达的公共场所,能够实现受众的自由意志,成为受众行使自主权利的批判空间。

四、新媒介受众主体性表征模型

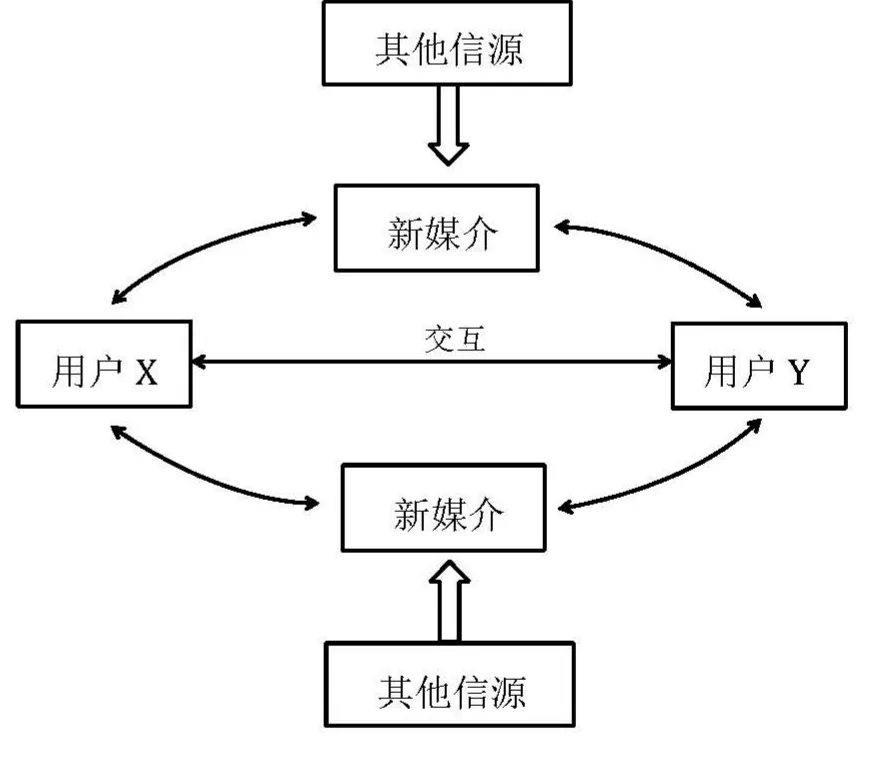

首先,用户之间、用户与新媒介之间的信息传播会形成一个传播的外部回路,用户与新媒介的关系密不可分。通过分析新媒介语境的传播特征可知,当前的媒介环境与传统媒介的主控状况已大不相同,“拉斯维尔程式”的线性传播已经无法适应新媒介语境下的传播模式,最突出的特征就是信息的传播者与信息的接受者之间的界限不分明。谁在传播?什么信息是来自于传播者?信息是对谁传播的?诸如此类问题无法给出精准的答案。唯一可以辨识的是网络用户作为信息传播的参与者在新媒介环境中进行活动。因此,我们可以给出一个新媒介语境下的用户互动示意图。如图1所示,用户指的是采用新媒介的网络受众,用户与新媒介之间属于双向交流,用户会选择自己偏好的新媒介,并且借助新媒介平台发布信息,而新媒介是用户获取信息的来源,赋予用户大量的信息资讯,两者互为存在。而双向互动作用还体现在用户X与用户Y之间,用户之间的交互关系是依托于新媒介语境。

图1 新媒介语境下用户交互模式示意图

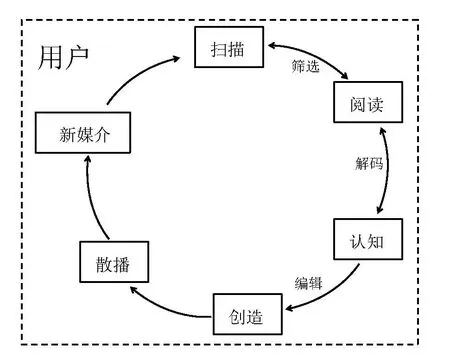

其次,新媒介用户还会形成一个内部回路。图2呈现的是新媒介用户对信息处理的过程。对于用户来说,不是被动接收新媒介发布的信息,而是主动对信息采取了一系列的动作。整个回路也反映出用户在新媒介平台中发挥了哪些主体性作用。整个虚线框代表了用户的行为,用户会不断扫描新媒介发布的信息,通过筛选的方式选择部分进行阅读,这一步也反映出受众是具有主体倾向性的,实现自由选择的意志,同时在阅读后还会影响下一次对信息的扫描,在此产生了双向影响;在用户进行阅读时,用户会运用自身的媒介素养、文化背景、生活经验进行解读,从而影响大脑对信息的认知,产生的认知也可能引发再次阅读,因而阅读与认知之间也存在相互作用。在新的认知出现后,用户还会对信息进行编辑,重新书写文本,对文本进行再创造,体现了受众的自主创造性。之后,用户将新的文本散播出去,散播意味着信息将会通过各个渠道分散传播出去,不一定是发布在原本获取信息的新媒介平台,也可能会发布在其他媒介平台,这一环节表现了受众的自由散播性。

图2 用户内部信息处理路径图

具体来说,如微信、微博等新媒介之中,用户会浏览大量的信息,但是并不会深入阅读,只挑选一部分自己感兴趣的内容。不同用户所读取的内容不同,对内容的理解程度也不一样,这是用户自身的文化符码在发挥能动作用,促使用户也就是此时的受众对信息产生了不同解读。受众的主体特性在通过信息的选择与读取表现出来,同时用户还会通过其他新媒介将信息散播出去,再一次发挥了主体作用。

最后,需要特别说明的是,图1是用户与新媒介共同组成的外部回路,图2是用户自身的内部回路,图1中的用户X与用户Y就包含了图2的路径图,因此,图1与图2的组合表征出新媒介语境下受众的主体性。

通过图示分析,我们可以更清晰地理解在新媒介语境下,受众的主体性是如何发挥作用的。该模式将受众作为信息接收与传播同时进行的个体,呈现出新媒介时代的传播样态。传统的单向的线性传播模式不再适用于当今的媒介环境,回路式、双向交互式的传播模式则更符合信息的流动走向。因此,在新媒介语境下,受众主体性对信息流向及发展趋势起到主导作用。