企业减资中的涉税问题分析

曾德明

(广东中诚安泰会计师事务所,广东 东莞 523945)

一、企业减资概述

(一)企业减资的涵义

减资是指企业为弥补亏损,通过调整实收资本而减少企业资本的行为,通常的理解就是部分或者全部股东,依法减少对被投资企业的实收资本,在《公司法》中,对于企业减资并没有太多明确规定。

(二)企业减资的主要原因

企业减资的原因主要有以下几个方面:

1.弥补累计亏损。企业由于经营亏损,预计以后若干年,企业的利润也无法弥补累计亏损,在这种情况下利用减资,可以弥补累积亏损。

2.减少过剩的资本。一些公司成立初期需要大量资金,注册资本会比较大,待公司经营状况稳定之后,资金有可能过剩,闲置过多的资金有违成本效益原则,为了避免资源的浪费,投资者可能会选择减资。

3.增加每股收益。因为股息的高低与股本的大小是成正比的,因此减少股本可以增加每股收益。

4.公司分立导致的减资。公司出于经营管理的需要或战略布局,需要将公司中某些部门或部分资产分离独立时,资产也随之分离,这也是减资的一种方式。

(三)企业减资的基本方式

1.全体股东同比例减资。即公司的全体股东按同一比例减少对公司的出资。这种减资各股东的出资比例不会改变,只是出资金额减少。同比例减资操作简单,不会涉及股东之间的利益。

2.个别股东减资。个别股东减资是指有的股东减少出资,有的股东不减少出资;或者有的股东减的多,有的股东减的少。

二、企业减资对股东的涉税影响分析

拟上市公司在上市前一般会引进投资机构,且一般是以溢价增资的方式引进,一旦公司达不到上市的预期,投资机构需要提前退出,在退出的过程中一般是按原出资加上一定的利息补偿退出,在这种情况下,就涉及新老股东所得税的问题。投资机构退出所涉及的个人所得税或企业所得税都比较明确,没有争议,有溢价就需要缴税(投资资产转让所得=减资取得的资产额—初始投资成本),但是对于老股东,是否需要征税就存在争议。

案例:A公司注册资金3000万元,由甲和乙投资设立,甲和乙各占公司50%的股份,2014年引进B机构,B机构出资5000万元,其中1000万元作为注册资本,另外4000万元转为资本公积,B机构持有A公司25%的股份。3年后,A公司由于持续亏损,无法达到上市的目的,经协商,B机构所持股份,作价5000万元,以减资的方式退出。由A公司支付B机构5000万元的减资款,在作出减资决议的当日,A公司的净资产正好是8000万元。

公司股东与财务人员商讨后认为:B机构以5000万元投资本公司,现在仍以5000万元的作价减资退出,由于没有获得增值,不涉及企业所得税。甲和乙仍按各占50%持有A公司的股权,在B机构减资的过程中没有获得任何收益,也不涉及个人所得税。本次减资行为既不涉及企业所得税也不涉及个人所得税。

财务人员就此减资方案向当地税务局进行了咨询,税务机关认为,B机构以5000万元减资退出,没有获得增值,不需要确认投资收益,不涉及企业所得税。但是甲和乙需要按财产转让所得,缴纳个人所得税。理由如下:

原股东甲和乙,在减资前,按持投比例计算,甲和乙持有A公司的净资产分别是3000万元,减资后变成了1500万元,税务机关认定甲和乙进行了财产转让,并且要求按20%征收个人所得税。

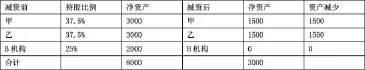

股东甲和乙在减资前后的股权和净资产变化见表1:

表1 企业减资前后基本情况对比表 (单位:万元)

三、企业减资的涉税征管问题与建议

(一)减资过程中股东缴税法律依据

企业减资的涉税法规有两个,一是《国家税务总局关于个人终止投资经营收回款项征收个人所得税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第41号),二是《关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)。涉税的具体条款如下:

《国家税务总局关于个人终止投资经营收回款项征收个人所得税问题的公告》规定:个人因各种原因终止投资、联营、经营合作等行为,从被投资企业取得股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回的款项等,均属于个人所得税应税收入,应按照“财产转让所得”项目适用的规定计算缴纳个人所得税。应纳税所得额的计算:应纳税所得额=个人取得的股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回款项合计数-原实际出资额及相关税费。

国家税务总局公告2011年第34号《关于企业所得税若干问题的公告》规定: 投资企业从被投资企业撤回或减少投资,其取得的资产中,相当于初始出资的部分,应当确认为投资收回;相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分,应确认为股息所得;其余部分确认为资产转让所得。

(二)实务中要求征税是否合理

上述案例中,税务机关要求股东甲和乙按财产转让所得征税,甲和乙都不能理解,因为自已并没有减资,也没有在机构减资的过程中获得收益,怎么就需要缴税呢?参照(国家税务总局公告2011年第41号)文件,感觉也不适应。通过再次咨询税务机关,税务机关明确告知适应的国家税务总局公告2014年第67号《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》第四条规定,个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。

依据上述规定来看,个人股东甲和乙因企业减资而减少的净资产,税务机关视同对被投资企业的股权转让收入,按“财产转让所得”,适用20%的税率来计算缴纳个人所得税。虽然甲和乙并没有实质取得资产,但是甲和乙将本属于自已的资产作为一种补偿支付了B机构。

在此案例中,A公司在作出减资决议的当天,甲和乙所持有的股份对应的公司净资产分别是3000万元,减资后甲和乙按所持股份对应的净资产为1500万元。甲和乙的净资产分别减少了1500万元。税务机关认定,甲和乙由于不能完成对投资机构的承诺,将本应属于自已的资产以减资这种隐弊的方式转移给了B机构,实际上就是一种财产转让的行为。

(三)对于通过先定向转增再减资避税的争议

甲和乙得知要征税之后,又向当地知名的会计师事务所请教如何合理避税,大家讨论之后认为,表面上看,甲和乙由于机构减资,导致所持有的公司资产减少是事实,但是也找不到直接的征税依据,因为甲和乙的资产减少,并不完全符合财产转产行为的定义,也不可能获得收益,而且直接导致了个人的净资产减少。但从实质上来看,甲和乙确实存在通过减资将属于自已的资产转移给B机构的事实,当地税务机关要对甲和乙征税也不能说没有事实依据。

会计师事务所给甲和乙提供了一个解决方案,建议A公司先对机构投资者进行定向增资,把原来机构投入的5000万全部作为注册资本,原来已确认了1000万元,另4000万元计入了资本公积,现在将这一部分资本公积全部转增成B机构的出资,然后B机构再减资退出,这样甲和乙就不需要征个人所得税。

甲和乙又提出自已的疑问,定向增资有没有法律依据?是否有先例,是否违法

会计师事务所提供了一些资料证实:一些公司确实进行过定向转增,例如:2001年4月30日,赣锋锂业经股东会决议,公司同意以资本公积为李良彬单方增资26万元。1999年10月26日,新风科工贸股东会决议,用159.46万元资本公积金向8名自然人股东定向转增32.76万元、向风能公司定向转增126.70万元。

从上面两个案例来看,说明定向转增是可以实施的,只要股东之间签署协议,同意资本公积定向转增即可以办理工商变更。

A公司财务人员根据会计师事务所的建议,再次向当地税务机关咨询,而税务机关认为:从实质重于形式的角度来分析,A公司如果实施对B机构的定向转增,其实质仍然是甲和乙对B机构的利益补偿,定向转增的背后还是一种财产转让行为,是对B机构的利益输送,是一种完全为了避税目的而实施的税收筹划,还是需要缴纳个人所得税。

通过对上述案例的讨论,可以发现在处理减资业务时,一定要按照企业的净资产,按各股东的持股比例计算所对应的净资产,然后分析各股东的净资产是否发生变化,再按照税法规定来确定是否需要缴纳个人所得税或企业所得税,否则仍然会出现涉税风险。

因此,由于减资业务存在偶发性、特殊性,而现行的公司法、税法对减资的定义、减资的方式、都没有明确界定,公司在处理特殊的减资业务时,一定要遵循公平原则,严格按照相关税收政策执行。财务人员应当加强对税务筹划方法的研究,要甄别合理的税务筹划和故意的偷漏税的区别,避免片面的实施税收筹划,导致筹划失败,增加公司的税务风险。