儿童肱骨髁上骨折手法复位经皮克氏针固定与切开复位克氏针内固定的临床效果对比

陈方兴,陈 源,陈浩波

((广东省台山市人民医院,广东 台山 529200)

在临床上,由肱骨远端向外髁上方的骨折即为肱骨髁上骨折,其多发于5岁~12岁儿童,而患者若治疗不及时,就会引发严重的肘关节功能损伤,甚至还会导致患者发生神经功能传导障碍等,从而对患者的心理健康以及身体发育产生严重影响[1~2]。因此笔者选取我院2014年7月~2017年7月收治的肱骨髁上骨折患儿33例为研究对象,根据治疗方式的不同将其分为两组对照组(15例)和观察组(18例),从而对儿童肱骨髁上骨折手法复位经皮克氏针固定与切开复位克氏针内固定的临床效果进行了研究与分析,现报道如下。

1 临床资料

选取我院2014年7月~2017年7月收治的肱骨髁上骨折患儿33例为研究对象,根据治疗方式的不同将其分为两组对照组(15例)和观察组(18例)。对照组中,男7例,女8例;年龄1.4岁~12岁,平均(7.12±2.18)岁。观察组中,男10例,女8例;年龄1.5岁~13岁,平均(6.23±3.27)岁。两组基线资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

对照组切开复位克氏针固定的方法:后正中入路,显露尺神经,舌形切开肱三头肌,直视下复位,交叉克氏针内固定。术后石膏外固定3周开始功能锻炼,6周左右拔克氏针。观察组手法复位经皮克氏针固定的方法:先牵引复位,透视下位置满意后,从肱骨外髁向肱骨近端方向斜行置入克氏针,透视下调整克氏针深度角度至满意。通常从外髁置入2枚克氏针。如果内侧隐性欠佳,则需从内髁避开尺神经置入1枚克氏针。术后采用石膏固定,术后2周进行功能锻炼,术后4周~5周将克氏针拔除。

3 疗效分析

3.1 疗效标准

观察比较两组治疗优良率、肘内翻发生率以及骨折愈合时间等。优良率判定标准[3]:优:患者肘关节屈伸活动受限<5度;良:患者肘关节屈伸活动受限5度~10度;可:患者肘关节屈伸活动受限10度~15度;差:患者肘关节屈伸活动受限>15度。优良率=(优+良)/总例数×100 %。

3.2 治疗结果

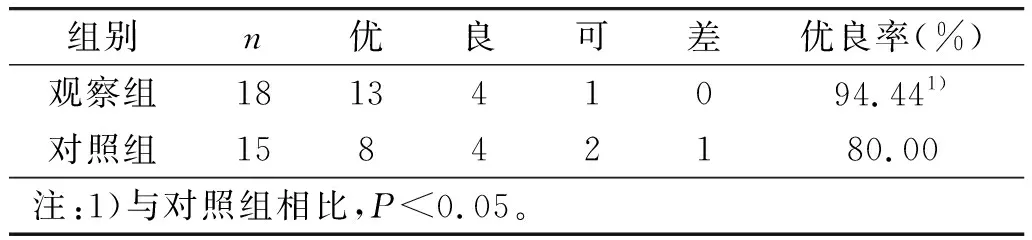

3.2.1 两组治疗优良率对比

观察组治疗优良率为94.44 %(17/18),与对照组80.00 %(12/15)相比显著较高,且组间对比有显著性差异((P<0.05),具有统计学意义。详情见表1。

表1 两组治疗优良率对比 例

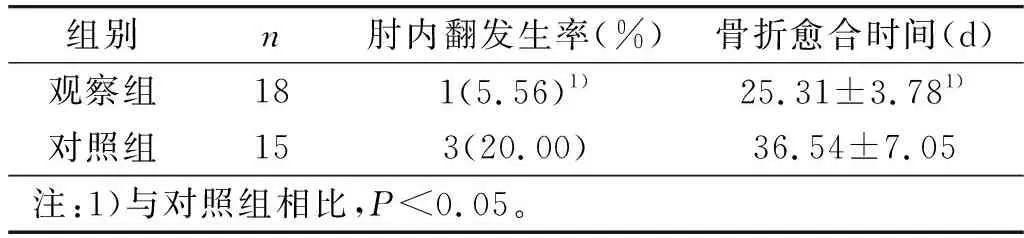

3.2.2 两组肘内翻发生率以及骨折愈合时间对比

观察组肘内翻发生率以及骨折愈合时间等,均显著少于对照组,且组间对比差异P<0.05,具有统计学意义。详情见表2。

表2 两组肘内翻发生率以及骨折愈合时间对比

4 讨 论

在儿童中,肱骨髁上骨折具有较高发病率,且其易导致患者神经血管损伤以及肘内翻,从而给对其身心发育产生严重影响[4]。目前针对此类患者,常用治疗方式即为切开复位克氏针固定术,其优点在于复位可以达解剖复位,而其缺点:创伤大,住院周期长,费用高,功能锻炼难度大,留疤痕,因此难以达到理想疗效[5]。而通过采用手法复位经皮克氏针固定术治疗,其优点在于创伤少,住院周期短,费用低,功能锻炼好,因而在治疗儿童肱骨髁上骨折的效果更为显著。其既能促使患者达到较高的治疗优良率,还能减少肘内翻,由于其创伤小,因而患者能够快速恢复,所以目前已经发展为治疗儿童肱骨髁上骨折的首选方法。但其也存在一定缺点,即复位难达到解剖复位。因此在实际应用的过程中还需予以注意[6]。

本文的研究中,观察组治疗优良率为94.44 %(17/18),与对照组80.00 %(12/15)相比显著较高,且组间对比差异(P<0.05),具有统计学意义;而观察组肘内翻发生率以及骨折愈合时间等,均显著少于对照组,且组间对比差异(P<0.05),具有统计学意义。因此可以看出,采用手法复位经皮克氏针固定治疗儿童肱骨髁上骨折具有十分重要的临床价值和意义。

综上所述,儿童肱骨髁上骨折采用手法复位经皮克氏针固定治疗的效果显著好于切开复位克氏针内固定,且前者具有创伤少,住院周期短,费用低,功能锻炼佳等优点,因此值得临床应用推广。

作者简介:

陈方兴(1983-),男,2008年毕业于广东医学院临床医学,大学本科学历,主治医师。现在广东省台山市人民医院骨外科工作。研究方向:脊柱外科及创伤骨科。