中国传统女教的华丽深邃

摘编_张艺芳

『坤德』的真正意义,在于避免了无谓争端。中国女人即便有才,也不刻意表现。

唐 《簪花仕女图》

歌德谈戏曲:更纯洁、明朗、合乎道德

2018年5月15日,鲁迅《狂人日记》发表一百周年,再次引发对新旧文学的讨论。

主流媒体中,一片击节称赞的声音。但看眼前的现实,也终没有超出钱穆先生在《中国文学史》中所做的预估:新文学如果只限于神怪、武侠、恋爱、侦探等游戏消遣,会不会逐渐没落?

钱穆对“反对旧文学”的新文学时代深感忧患,在他看来,中国从没有“纯文学”的观念,中国传统文学与人生、历史、天地高度融合,“如果传统文学死不复生,中国社会的现实人生也将死去最有价值的那部分。”而在中国文学史上,一切通俗文学最终达于上层才有意义,“如乐府、传奇、词曲、剧本、章回小说,愈后愈盛”。

中国传统文学有其深远的脉络,从子集,到汉乐府、唐诗、宋词,再到元曲、明清小说,愈发展愈贴近大众。钱穆先生认为,“民间文学的演进正是由词到曲,再由曲演进到传奇,然后再演变为剧。”

中国的通俗戏剧,也曾远播海外。如《搜孤救孤》这出剧,取材自《史记•赵世家》,元代时就有演唱。歌德听到此剧后,大为感动。歌德早年迷恋于中国的皮影戏,成年后对中国的诗歌、戏曲颇有研究。他说:“这些诗使我们相信,虽然在这一奇怪特别的国家有种种的限制,但一般人仍然在不断地生活、爱恋、吟咏……中国人在思想行为和情感方面几乎和我们一样,使我们很快感到他们是我们的同类人,只是在他们那里,一切都比我们这里更明朗、更纯洁,也更合乎道德。”

当代中国人,总要从外人的眼中看到本国传统文化的当代价值。

通俗戏曲,弥补情教空缺

在西方文学中,有一个辩题,即道德意识能否加入文学中。莎士比亚、歌德等大文豪,都认为不可。但中国自《史记》问世以后,就解决了这一难题——其书以道德思想融入作品中,却不损害其文学价值,如我国的屈原、杜甫等大家,亦是把道德思想融入文学作品中。

故而像戏曲,传播甚广的作品,深孚大众的心理,也反映了一个时代的道德风尚。如王实甫的《西厢记》——唐人元稹的小说《莺莺传》由董解元改编成《西厢记诸宫调》,进而再由王实甫在后者的基础上作出若干修改,而成为描写人物形象生动的《西厢记》,开创了反对旧式婚姻、提倡恋爱自由的新风气。

《西厢记》比《牡丹亭》(亦称《牡丹亭梦》)早流行300年,在戏坛上占有经典的典范地位,拥有大量读者,“自王侯士农而商贾皂隶,宁有不知乎?然一登场,即耄耋妇孺皆能拍掌……”而“《牡丹亭梦》一出,家传户晓,几令《西厢》减价”。

汤显祖的《牡丹亭》,明清小说中多有记载。《红楼梦》中,元妃归省荣国府庆元宵,她第一次点的四出戏《离魂》那出,即是《牡丹亭》第二十出《闹殇》的俗称,演杜丽娘情死离魂之事,后来她再点《游园》《惊梦》,可见元妃对《牡丹亭》钟爱有加。

明清,女观众有两种场所欣赏《牡丹亭》,厅堂园亭和庙台戏馆。文人缙绅的厅堂园亭演出时,观戏频率最高的女眷观众是夫人,即有身份、有地位、已婚的中青年女性。未婚的小姐,受传统礼法的规范,限制更多,所以观戏的几率较低。

市面上流行的戏馆,最初形式是酒馆式戏园,是一种边喝边赏戏的观赏方式,最早出现在明末。随着普遍观众对看戏需求量的增加,到了清乾隆年间,酒馆式戏馆逐渐被差远式戏馆所代替,成为清代中、后期城市戏曲演出的主要场所之一。起初,妇女往观,设坐楼上,即引侧目。但自光绪以至宣统,妇女入园观剧,已成风气。

“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”汤显祖借剧中人物杜丽娘的生生死死表达了他鲜明而强烈的至情思想,这在以往的戏剧曲目里未曾有过。无怪乎丫环小姐,争相观戏。

《牡丹亭梦》一出,家传户晓,几令《西厢》减价。2004年,白先勇改编《牡丹亭》,称“青春版”

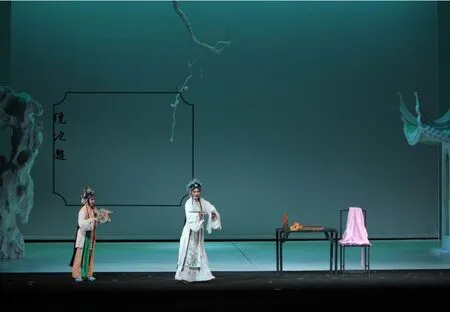

“北昆”韵味的靓丽版《牡丹亭》,舞台布景

古人曾闲笔记载女伶商小玲在演戏的过程中,深受至情思想所感染。“杭有女伶商小玲者,以色艺绝,于《还魂记》尤擅长。每作杜丽娘《寻梦》《闹殇》诸剧,真若身其事者,缠绵凄婉,泪痕盈目。一日演《寻梦》,唱至‘待打并香魂一片,阴雨梅天,守的个梅根相见’,盈盈界面,随声倚地。春香上视之,已气绝矣。”最终商小玲在《寻梦》一出悲伤的曲调绕梁不止时,生命之火燃烧殆尽。

除了直接观戏的夫人小姐、演戏的女伶,那些作为诗人、剧作家、弹词家的闺阁女性、上层贵妇,也能通过身边的男性,获得阅读《牡丹亭》词曲的机会。对她们来说,这就不是一种简单的娱乐消遣,而是能够触发审美灵感、推动文学创作的审美中介。

明清流传有《三妇评牡丹亭杂记》,评者之一钱宜,通过丈夫吴人接触到该剧,她在“三妇评本”里批点道,“儿女情长,人所易溺;死而复生,不可有二。世不乏有情人,颠倒因缘,流浪生死,为此一念,不得生天,请勇猛忏悔则个。”另一作者冯小青则感于自己的处境,写诗抒怀:“冷雨幽窗不可听,挑灯闲看《牡丹亭》,人间亦有痴如我,岂独伤心是小青?”

女读者的观剧、评剧,使得男性话语权占主导地位的明清思想学术界,多了女性视角和女性声音,也使得戏曲《牡丹亭》成为闺塾教育之外明清女性情感教育的载体。

闺塾文教,适逢自然感发

反观当今少男少女们接受情感教育的途径,几乎全被驳杂的流行读物和影视作品塞满,它们是:玄幻、耽美、修仙类流行小说,《花火》《爱格》等言情故事类消闲杂志,“小鲜肉”和“傻白甜”常见组合的青春偶像剧……相比于此,读懂《牡丹亭》则需要一定的经典积累。

“北昆”韵味的靓丽版《牡丹亭》

上世纪八十年代中期,岳美缇随团到莎士比亚的故乡——英国演出《牡丹亭》

《牡丹亭》里的杜丽娘,原本接受过父母亲的启蒙教育,“男、女《四书》,他都成诵了”,而杜宝之所以请“饱学”的塾师上门为她授教,不过是为了更深入地为她讲些“经旨”(第五出《延师》)。因为闺塾教育大多在女子自己的家庭中施行,所以它实质上是一种家庭教育的特殊形式,只是教育者不是父母而是塾师。

在不同时期,女性教育的侧重点有所不同。隋唐时期,侧重于读书习文、吟诗作赋。宋代,则以女子歌舞教育、书法教育较为突出,文学方面则出现了李清照等著名词人。明清时期,文学艺术创作达到顶峰,女子的诗文、歌舞、书法、绘画教育也普及开来。大致是以“四书五经”《女诫》《闺范》《女训约言》等文本教育为主的闺塾教育,辅以不同类型的艺术教育。因而,兼有诗文、美术、格物等多重文艺形式的戏曲艺术,就更能对女性产生双重影响。

《牡丹亭》中,体现了女性教育的详细内容和过程。因女性读书不会科举取士、出将入相,在男性家长眼里,闺塾教育首重妇德。如:

(末)敢问小姐所读何书?(外)男、女《四书》,她都成诵了,则看些经旨罢。《易经》以道阴阳,义理深奥。《书》以道政事,与妇女没相干。《春秋》《礼记》,又是孤经。则《诗经》开首便是“后妃之德”,四个字儿顺口,且是学生家传,习《诗经》罢。其余书史尽有,则可惜他是个女儿。

毛诗将“关关雎鸠,在河之洲”看作“后妃之德”,强调“有风有化,宜室宜家”,试图将《诗经》所表现的爱情追求纳入传统礼义的框架中。陈最良也以此传授。但小姐杜丽娘和丫环春香并不如此理解。春香这样描述:

只因老爷延师教授,读到《毛诗》第一章,“窈窕淑女,君子好逑。”悄然废书而叹曰:“圣人之情,尽见于此矣。今古同怀,岂不然乎?”

在第九出《肃苑》,则通过春香之口,表露出杜丽娘“为诗章,讲动情肠”。无论古今,男女相咏,各言其情。在诗章的感发之下,杜丽娘偶然游玩到后院的满园春色,不禁生出怀春伤春之情:

春色恼人,信之有乎?常观诗词乐府,古之女子,因春感情,遇秋成恨,诚不谬矣。吾今年已二八,未逢折桂之夫。忽慕春情,怎得蟾宫之客?

——第十出《惊梦》

在《惊梦》一出,受迷人春景的触动,杜丽娘春心荡漾,滋生起对男女恋情的向往,随即在牡丹亭畔做了一个白日梦,在梦中,她不仅遇到了理想的爱情,而且享受了随爱情一起降临的欢乐。

天性符合自然的女性,在与自然对话时更容易达成一致,更容易接受自然感发的情感教育。但又苦于现实中,青春倏忽而逝,未逢折桂之夫,进而有了《寻梦》一出,在梦中遇到理想中的夫君。

电影《一个购物狂的自白》中,物质带来的短暂快乐

在经典教育的感发之下,被春色触动,杜丽娘受到梦境的强烈影响。因梦中情境无法实现,而现实非她所愿,她也便一命呜呼,寻梦去了。正符合“发乎情,止乎礼”“从一而终”的《诗经》之教。

丽娘死后,葬于梅树下,继续自己的守候。直至遇到自己理想中的“蟾宫客”,杜丽娘让柳梦梅发誓娶她为妻,“必定为妻,方见钟情之深,若此际草草,便属露水相看矣。”才有了后来,柳梦梅以石道姑做媒,曲成婚事,由高堂主婚,丽娘因情而复生,二人终成眷属。

“无才”正解:“坤德”在于避免无谓争端

关于传统女教,最有争议的便是“女子无才便是德”。

所谓“男子有德便是才,女子无才便是德”。前者指男子的乾德,后者是坤德,是指女子的豁然大气。才,裁决,判断之意。中国女人即便有才,也不刻意表现。

对于中华民族来说,持守坤道具有存亡继绝的伟大意义。《五灯会元》这部禅宗经典里隐藏了一个发生在成都市的爱情故事:一天早上,向大官人做了一个梦:“向预梦神人报曰:明日接相公”。(《五灯会元》卷十八)

这位向大官人有个优秀的女儿,待字闺中,美丽贤惠。做父母的日思夜想,做梦就有了感应。向先生一早就在路边“接相公”,果然,一秀才赶考路过,这就是后来官居丞相的张商英。《宋史》这样描写:“长身伟岸,姿采如峙玉”。

向先生把书生迎到家里,好酒好肉款待。并对张生说:“秀才未娶,当以女奉洒扫。”“公谦辞再三”,说不行不行。向先生给他吃了颗定心丸,说:“此行若不了当,亦不爽前约”,你这次考不中,也把女儿嫁你。

两年后,23岁的张商英中进士,“后果及第,乃娶之”。初任主簿,相当于县政府秘书。在一寺庙中,看见佛经比孔孟的书更贵重,很不开心。于是:夜坐书房,研墨吮笔,凭夜长吟,中夜不眠。

小两口文化水平相当,美满姻缘。张商英把想法告诉娘子,说我要卫道,我要写《无佛论》。但这在逻辑上有一悖论,没有的东西你驳它做什么,“既是无佛,何论之有”,驳它反而坐实了。娘子说得他一愣,只好算了。

过了几年,张商英升官了,同僚家的佛龛里也有佛经。他问“此何书也?”同列曰:《维摩诘经》。他信手一翻,读到维摩诘修大乘,看见众生生病,于是自己也生一场病,让大家明白生病怎么一回事,这是“为众生病”。张商英感慨胡人也说得这么好,于是把经书借回家。娘子看见了,就问:看何书?公曰:《维摩诘所说经》。向氏曰:“可熟读此经,然后著《无佛论》。”

正是由此开始,张商英后来成为临济宗重要的传灯人。在《五灯会元》专有一卷,张商英“悚然异其言”,在佛教的观念里,“毛骨悚然”是善根的发现。现在说说这位向氏娘子。显然,她对佛经早就很熟了。但向氏娘子恪守坤道,“人不知而不愠”“不问而告曰傲”“礼有来学,义无往教”等。结婚多年,她最了不起的地方就在于“女子无才便是德”。

之前的张商英,虽中了进士。孔孟之书他是进得去,但出不来,还没通透。还有太多“我执”“法执”,有分别心。宋朝的张商英,就像他那位著名的先祖张良。张良在遇上黄石公之前,也是一个拘泥的儒生,家族世代相韩,先祖应出自孔门七十子之徒。但张良在挨了黄石公几记闷棒后,才有生命的翻转,才足以辅佐刘邦开创汉家四百年天下。

同样,张商英被娘子敲了这一记闷棒之后,成为临济宗承前启后的传灯人。“坤德”的真正意义,在于避免了无谓争端。人有贤肖智愚,这个差别是天命。钱穆说,中国知识分子最难得可贵处,在其宗教热忱中,仍不失清明之理智,我们若一读西方宗教史,尤其马丁•路德以下,一段不容忍的长期大流血,回头看中国,惊天动地翻天覆地的宗教大革命,只在寂天寞地中轻松滑溜地进行,是何等伟大的成绩。

钱穆先生说,唐宋的禅门高僧个个是豪杰,若没有他们,下半部中国史必然走样。同样,没有留下名字的向氏夫人,更是这样的女中豪杰,让今天的我们思之不尽。

戏曲隐退,文教不存,女教芜荒

在《<牡丹亭>与明清女性情感教育》一书中,作者谢雍君谈道:中国古代传统的女子教育以培养相夫教子、料理家务的女子为目的,主要偏重于妇德妇职教育。

她解释道:正统女教以道德教育为核心,涉及知识教育、艺术教育、劳作教育和母范教育等,而情感教育却很少涉及。也就是说,传统的女教读物一般只言“德、容、言、功”,强调女性的道德修养,而不关注女性的生存地位、个性养成和情感陶冶,尤其排斥女性的情感教育。明清戏曲蔚为成风,刚好扮演了此种角色。

在《牡丹亭》的那个时代,传统女教熏染下的闺秀少女,与之相配的仍是受传统文化教育更深的儒士儒生,那是一个讲究“乾坤之德”的时代,男女各行其位,互相礼让。

如今,女性拥有受教育权,进入职场,社会分工早已不同,女教传统远去,戏曲也逐渐没落,少男少女们似乎拥有了层出不穷的言情读物和影视剧作,也离大文豪歌德曾经推崇的纯洁、明朗的情感熏染越来越远。

在商业主义浪潮下,小女孩们,幼时被父母买来的芭比娃娃玩具围绕着,向往着自己的公主梦,小男孩们,做着大大小小的“英雄梦”。物质充满生活,精神空洞无物,文学奄奄一息。在信息爆炸的时代,我们接触得越多,越难拥有一个平和的心境、一颗不断丰盈的内心。

在这个时代,选择看似多了,享受的权利也越来越多,但幸福感越来越少。不仅是通俗戏曲之教,经典之教也离我们越来越远。那是一个“君子”和“淑女”并行的时代,倡导“君子学以致其道”的时代。脱离了文教的传统,“赋比兴”仅仅是创作手法,理解起杜丽娘因梦而死、因情而生,似有疏隔。

也因此,当今再谈传统女教,穿着时尚的现代女性总会哂笑:“这什么时代了。”这是一个物质梦想爆棚的新文学时代。此刻再读钱穆先生之《中国文学史》大有登顶文学顶峰之后的酣畅,如入松林听涛般的妙境。

书中充满概观式的描述,如:“自唐以后,直到今日,流风所披,至今未泯。其中如唐代杜甫的诗、韩愈的古文、颜真卿的字和吴道子的画,从此以后都不能超出以上四人,他们都达到了文学艺术的最高境界。”

如今的知识教育、艺术教育,以及新文学教育,实难让一个尚未成熟的心灵受到如许的润泽。杜丽娘倘若生在今世,兴许也会陷入物质堆砌的花花世界中,心外无主,虽然卸去了诸多“规矩”,也难遇到与自己一般拥有“至情至性”的意中人了吧。